五月底在網路上看到 Y!頁面母親節75折優惠活動,心血來潮就下單買進這台 ------ Sanoe 咖啡研磨機。網際網路上有許多磨豆機的介紹,但對於這款價格平平、體格嬌小低調的機種卻不見有人介紹。趁這機會做個記錄,也讓有需求的網友參考一下。

從去年 2015 初開始學習喝咖啡,主要是以手沖為主。作為一個咖啡初入門者,原則上就以簡易便宜為起始,一方面想要環保一點,一方面也是清潔容易些、空間省些(不突兀),所以就一直使用手動研磨的方式。平日 20~30 公克的中烘焙咖啡豆(三杯共計 400~450cc 的產出)約花 5 ~ 7分鐘的時間在磨豆子上,或者淺焙豆得稍微多費力費時一些。其實,每天早晨花幾分鐘為全家人準備咖啡也不是太離譜的事,但是心中總會盤算著,再過一段時日是不是要再買一個效能高些的手搖磨豆機,甚至有點不切實際的期盼 HG-1 或者 Helor 102 之類的頂級手動磨豆機可以大幅降價。

雖然電子式磨豆不在原先短期計劃中,但經常在mobile 01 潛水,還是會看到動心的商品,其中一款是 B 牌 Bistro 磨豆機, http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=640&t=4228584 有短短的討論;另外,讀了 Amazon 上的讀者回饋大致上是不錯的評價,尤其是以「純粹手沖」者而言。(粗者如 French Press,或細者如 Espresso,反饋似乎就不是太一致)

然而,歐洲名牌的產品,加計匯率運費保險等間接費用之後、價格總是高了些,在美國售價約 USD$ 90 左右 的 Bistro,相類似的品項(名稱型號似乎非完全相同)到了本地定價 TWD$ 5,900。在幾乎放棄念頭之際,突然看到一個從來沒注意過的本地品牌,仔細比較之下,發現此款 S 牌磨豆機與 B 牌者有頗多相似的概念,比如錐形磨刀、粗細旋鈕、時間旋鈕、緩衝杯蓋(防跳豆)、電源開關、磨豆啟動停止鍵、以及低噪音等等特點。而不同之處,包括如機器外形(S 牌是傳統型穩健風、B 牌是流線型運動風)、接粉盒(S 牌是方形、B 牌是圓型),此外還有B牌的接粉盒是玻璃材質,其防靜電的效果應該相對較強。

權衡之下,希冀以本地親民價格,取得國際級產品的雷同功能,最後趕在截止日下了單(75折的誘因真的不小),折扣後價格台幣兩千出頭。目前為止,尚稱滿意。

簡單歸納這次臨時起意從初階手磨到初階電磨之轉換,以下幾個主要的觀察 (findings)

優點:時間縮短數倍、研磨聲音控制得宜(比手磨小很多很多)、粗細調整容易(一般手磨的粗細調整至少得要旋開上下座)、空間佔用不大(身高27cm放置於櫥櫃中還頗相配)....。

缺點:靜電(目前將一小鋼杯放在粉盒中直接收集出粉來對應)、以及內層部位吸附粉末所帶來的清潔問題(如粉盒塑膠蓋子、與圍繞刀盤的塑膠空隙邊角)。該有的傢俬,如吹球、毛刷、還有棉花棒一定得備妥,然相對以電力代替勞力所省下的工與時,偶爾清潔,並不過於費事。

另外,有幾個不是大優點也不是大缺點的功能。如 timer, 最大20秒限定,對家庭用戶而言原本單次用豆量就不多,意義不大。粗細刻度調至定位(如手沖粗度),但開始盤磨會稍稍漂移,人手要扶壓豆杯蓋或機身,才比較穩固(可能機器輕巧、櫃架比較輕薄,或者一放完豆子重心未穩馬上開磨就有些頭重腳輕,機器運轉有晃動所致)。此外,電線只有1m,尷尬的長度。

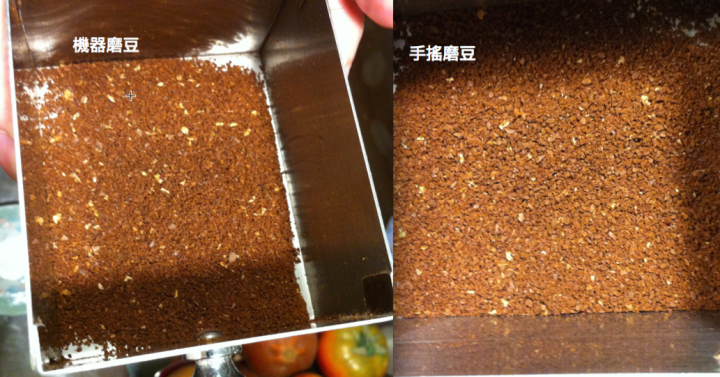

至於研磨豆粉品質,手邊沒儀器可做實證,而且以我的經驗也無法寫出客觀評斷,就先看看圖片...

若以初步肉眼的觀察,這手磨與 S 電磨,二者同是內心錐形刀、外盤齒輪,研磨豆粉品質、一致性方面應該也是相去不遠。家人認為S 電磨所沖泡出來的咖啡液似乎比較苦,我估計是盛盤中的銀皮比較多一些所致。另外,沖泡咖啡後,手癢再多次短促空機轉動一兩秒兩三秒,竟然還可以陸續彙集到將近一二茶匙多的粉....,不知道其他電磨也是如此嗎?

持續觀察嘍!在有機會進階至頂級手搖磨豆機之前,希望可以多多瞭解這小機器,享受科技帶給生活的便利。呵呵,的確阿,親戚朋友到訪時,我可以快速送上現磨現沖的咖啡了,不用讓客人等太久。(其實如果有一台 HG-1 放在客廳茶几上,不用侷限電源插座的連結,假日午後,大家一起接力磨,同時欣賞機械工藝的精緻美麗,也挺有意思的 .....。)