bakafish wrote:

底部,外圍有一片墊...(恕刪)

魚大的精神令人配服,

ROSCO及Helor 101,對我來說都算是神級器具.

短期內的沒有入手的打算.續用匿名1代及2代.

不過看到魚大的拆解圖面及其他的開箱文,

看起來ROSCO與Helor 101及匿名(1代及2代)最大差別,

應該是在粗細調整方式不同,

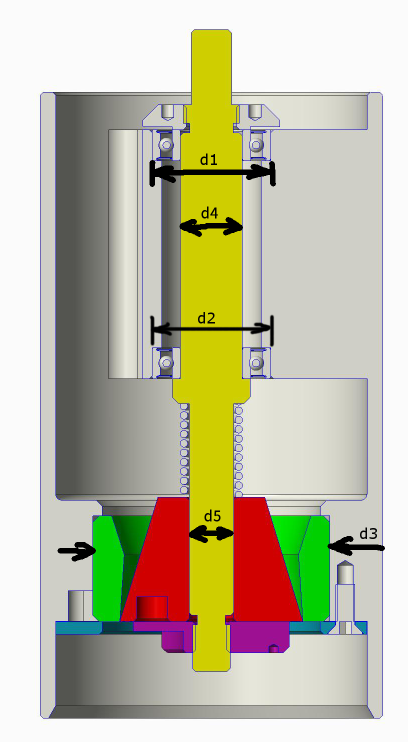

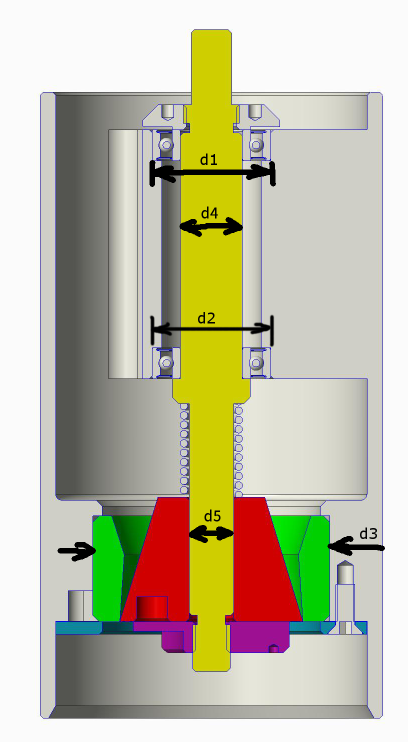

ROSCO是旋轉外刀圈位置,內刀是固定不動的(對中軸而言).

所以我對ROSCO的看法是,內刀與中軸組合後,可以看作是單一機件.

這對一個轉動機件來說,是相對可靠的.

而上軸承可當作不受力看,目的僅是固定位置用,所以魚大說磨豆時轉動有點愰動.

下軸承才是具有滾珠軸承的作用,而雖然不是一般已經組合好的培林.

但是如果為了方便清潔,反而是個好的應用,必竟這只是輕負荷,不是重Loading.

上述其他的磨豆機則是調整內刀盤來調粗細.同時用一個彈簧來撐出外刀盤與內刀盤的間隙.

本來不確定性就比較大.

另外Helor 101,由廠家所提供的圖片,

上、下兩個滾珠軸承的距離相對比較近.

我個人覺得才是問題.

比較一下,魚大提供的ROSCO圖.上軸承、下軸承、內刀盤三者距離,

Loading與Moment的關係,答案就應該很明顯了,雖然都很小.

SP8進化成SP18,我的改車:安全第一、舒適第二、輕鬆騎為目標,輕量化不考慮。