後續進展說明_(更新於2024/07/15)

今年1月在01發了此文,迄今流量已達七萬多,總算讓更多網友知道三貂嶺生態友善隧道原本是個自行車道(若您是第一次看此文,請往上拉到最前頁先看原本的文章)。文發了之後,我們在5月4日和車友們進行了一次快閃約騎,也獲得更多迴響。

在快閃之後,此自行車道剛通行就曾提出質疑的戴瑋姍議員,於5月10日在市議會向工務局質詢,並要求工務局在一個月內提出檢討報告,經過一個多月,議員辦公室主動來電,表示已經收到工務局的檢討報告,並會持續追蹤,也提供了這份檢討報告給我參考。以下是我的一些看法。

提出這些看法,是以檢討報告書內容作為根據,來舉出這自行車設計上的問題並分析,因此建議您先下載此檢討報告書閱覽,下載連結:

https://drive.google.com/file/d/11QvkDwLTCRVomHCxO1f00UFugcorpVbI/view?usp=sharing

另也請網友先觀看以下這影片中 01:37~05:55 戴瑋姍議員在市議會質詢影片片段(這部份長度約四分鐘),質詢內容與市府檢討報告都看過後再看此文,容易有更清晰的理解。

我的看法

首先回應工務局局長在質詢時說,車友去快閃是為了要「暢快的騎乘」,這樣的標籤化,無非是要勾起大眾對單車客不守交通規則的印象,目的是要混淆視聽。然而,這樣的說法其實已經自相矛盾,因為當初2019年發布的市政新聞中(新聞連結),工務局自己就說:「希望透過開闢三貂嶺舊隧道自行車道,串連附近景點,騎乘鐵馬也可沿路欣賞許多自然天成尚未開發的美景,縱情於山間小路,還可以恣意享受風馳電逞的快感」

當初說要民眾享受「風馳電逞的快感」,現在卻變成「不鼓勵暢快騎行」,局長這樣說,其實就等於在自證這是不符經費目的工程。

現在來說說等了一個多月,看到這份《三貂嶺生態友善隧道通行之安全性檢討報告》,看完後有甚麼樣的心得。因為報告開頭沒有目錄,也沒有頁碼,我先把報告中的重點整理出來,讓大家先有個概念:

「三貂嶺生態友善隧道」通行之安全性檢討報告

第一章 簡介

第二章 建置之各階段紀要

第三章 規劃設計說明

第四章 結論

這報告結論是工務局認為:

1. 這計畫可促進當地觀光並提升交通便利

2. 透過景觀工程設計可以減少對環境的干擾及破壞

3. 採預約限制可以讓民眾含車友有高品質觀光體驗

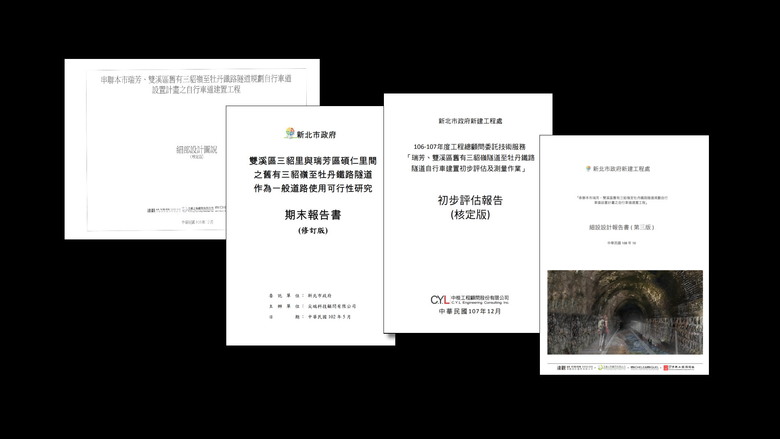

由於我陸續收集到幾個與這工程相關的資料,想利用這個機會,摘錄這份「檢討報告」幾個有關我們訴求的議題,對照這些資料,來談談我們的看法,由於這些資料非常重要,因此將文件名稱依照發佈時序貼出如下(文件名稱很長,因此後續會以簡稱引用):

一、2013「雙溪區三貂里與瑞芳區碩仁里間之舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道作為一般道路使用可行性研究」期末報告書(以下簡稱「可行性研究」)

二、2018「瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺隧道至牡丹鐵路隧道自行車建置初步評估及測量作業」初步評估報告(以下簡稱「初步評估報告」)

三、2019「串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫之自行車道建置工程」細設設計報告書(以下簡稱「設計報告書」)

四、2019「串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫之自行車道建置工程」細部設計圖說(以下簡稱「細部設計圖說」)

以及這次的:

五、2024「三貂嶺生態友善隧道」通行之安全性檢討報告(以下簡稱「檢討報告」)

圖:陸續收集到幾個與這工程相關的資料

圖:「三貂嶺生態友善隧道」通行之安全性檢討報告

圖:「三貂嶺生態友善隧道」通行之安全性檢討報告那要怎麼開始呢?

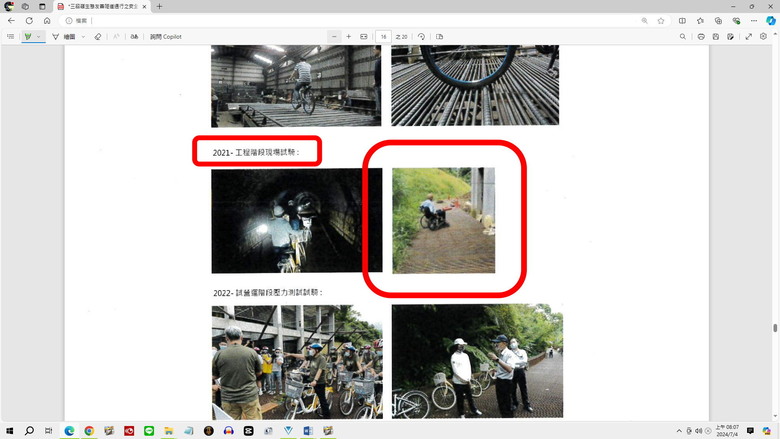

圖來源:「檢討報告」2021-工程階段現場試騎

圖來源:「檢討報告」2021-工程階段現場試騎我想就以「檢討報告」上,這個輪椅測試無障礙廁所的照片開始。因為「檢討報告」上測試時間是記載2021年,但我在2022年7月與兩個單位前往勘查時,拍攝了一些照片。

圖:2022年7月現場勘查

圖:2022年7月現場勘查由其中的一張照片,可以看到「檢討報告」上測試位置的無障礙廁所前路面,鋼筋縫隙非常大,這不就代表「檢討報告」中的測試若有執行確實,一定會發現這樣的縫隙是不符合無障礙通道規範。

就不會直到2022年試營運,經過民眾和我們的反映,工務局才勉為其難地在幾個地方加焊了一些鋼筋補強,但最重要的鋼筋路面,還是沒有改善。直到現在,仍然有不少連YouBike都還可以陷入的大縫隙。

1.偷換概念的建置目的

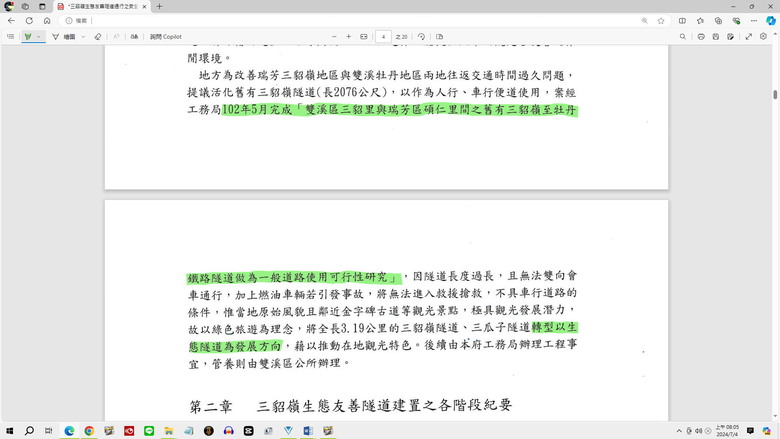

圖來源:「檢討報告」

圖來源:「檢討報告」說完對「檢討報告」可信度的質疑,繼續來看在「檢討報告」第一章的簡介,與第二章的各階段紀要中,指出是工務局是以「可行性研究」得到的結論,將隧道以生態隧道、生態步道為發展方向。

圖來源:2013「雙溪區三貂里與瑞芳區碩仁里間之舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道作為一般道路使用可行性研究」期末報告書

圖來源:2013「雙溪區三貂里與瑞芳區碩仁里間之舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道作為一般道路使用可行性研究」期末報告書 圖來源:2018「瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺隧道至牡丹鐵路隧道自行車建置初步評估及測量作業」初步評估報告

圖來源:2018「瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺隧道至牡丹鐵路隧道自行車建置初步評估及測量作業」初步評估報告但在2013年的這份「可行性研究」,與2018年的另一份「初步評估報告」,是建議將隧道功能定位為「自行車道」,並不是建議發展為「生態隧道、生態步道」,所以這是偷換概念。

以最簡單的邏輯,如果當初研究建議是朝生態隧道,或朝生態步道發展,為什麼工務局新工處會在2018年12月及2019年2月召開的公聽會會議記錄中說:

「本計畫的既有舊鐵路隧道,其結構已存在許久,目前尚未發現稀有物種,對於生態環境之改變影響不大」。

另外,工務局在2022年參加「公共工程金質獎」的推薦表也明文:

「本案受中央政府補助,比率未逾工程建造經費50%,無須辦理生態檢核。」

因此可推論「檢討報告」中將「自行車道」置換為「生態隧道、步道」的說法,是為了掩飾設計不當導致民眾受傷事件頻傳的責任,並合理化採用高強度管理模式(全面預約制)。

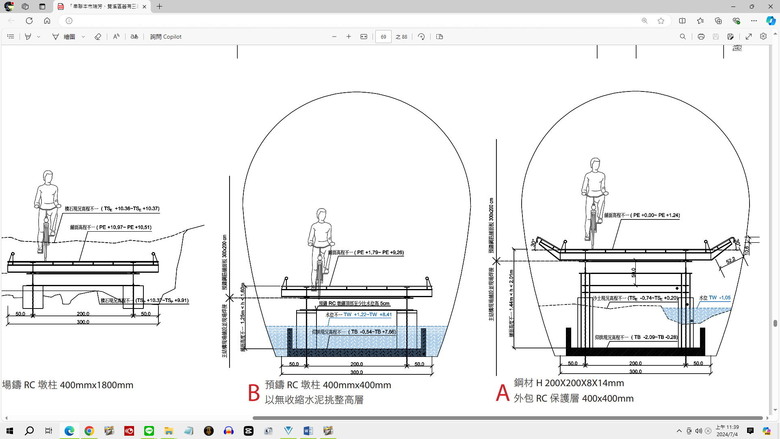

圖來源:2019「串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫之自行車道建置工程」細設設計報告書

圖來源:2019「串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫之自行車道建置工程」細設設計報告書接著再看「設計報告書」的隧道內外規劃,很明顯這是以景觀為主的設計,生態是景觀的一小部分。因是景觀為主,設計架高棧道,是要讓大家可以欣賞底下的景觀,如果真是為了生態,這種讓人通過時會更靠近蝙蝠的架高設計,不就很容易把牠們嚇跑?

2. 不符無障礙設施標準的危險路面

就像前面提到如果一開始就是朝生態隧道、生態步道發展,體育署怎麼會給予補助?

因為這是體育署營造友善自行車道的經費,友善的主體是自行車道,是以人為主。所謂友善自行車道,無障礙、通用設計的原則一定是重點。

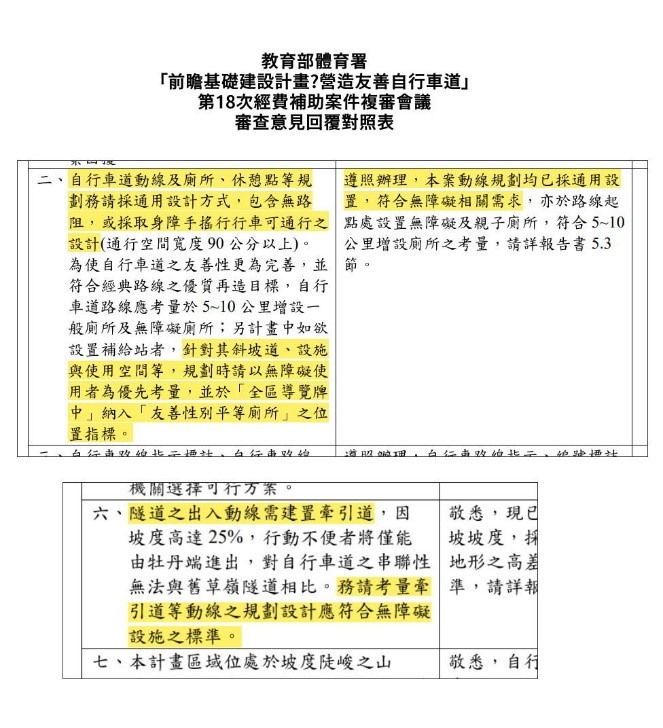

參考2018年的「初步評估報告」中的附件,體育署在審查意見中,多次提醒要符合無障礙設施的標準,甚至要求到了規劃設計階段,須要找身心障礙團體擔任委員,工務局答覆均已採用通用設計,符合無障礙相關需求。

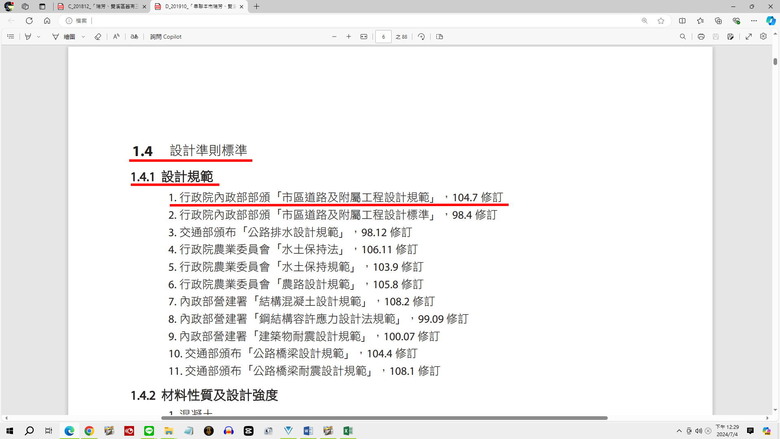

而且在「設計報告書」細部設計準則標準,也開宗明義地計載會依照內政部頒布的《市區道路及附屬工程設計規範》。

圖來源:2019「串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫之自行車道建置工程」細設設計報告書

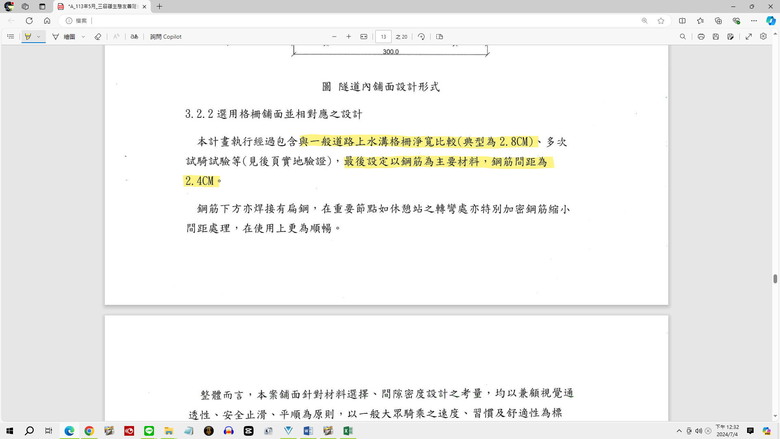

圖來源:2019「串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫之自行車道建置工程」細設設計報告書我們先回頭來看一下「檢討報告」,報告上拿一般道路常見的水溝格柵的淨寬來比較,說典型的淨寬為2.8CM。但這種常見的水溝格柵,長邊通常只有10CM上下,上面還有交叉的紋路防滑。車友騎車遇到一小塊這樣的格柵,小心一點或許不至於有問題。

圖來源:「檢討報告」

圖來源:「檢討報告」然而,規範中要求無障礙通路上,應避免設置排水溝進水格柵或蓋板,且開孔短邊宜小於1.3CM,蓋板宜具止滑特性。

圖來源:市區道路及附屬工程設計規範 14.1 無障礙通路

圖來源:市區道路及附屬工程設計規範 14.1 無障礙通路但這自行車道所設計的鋼筋路面,間隙達2.4CM,已經大幅超過這規範,而且規範要求應避免設置格柵或蓋板,但整個三貂嶺隧道內,都是放上比格柵還不安全的鋼筋路面,連幾百公的牽引道也是,且鋼筋間隙的長邊幾乎都是40CM,甚至還有超過更多的,都已經不符無障礙規範。

圖:牽引道之大間隙鋼筋路面

體育署一再強調要考慮輪椅及身障手搖車,但這自行車道設計上沒做到,才會發生通行後,多起身障手搖車車友卡輪、輪椅使用者卡輪變形的事件。更不用說鋼筋紋路採同向排列,在下雨天是造成單車滑倒的禍首,也有車友因此摔傷的案例。

這時再看報告書上那些測試,沒有不同規格的自行車輪胎測試,單車常見的側邊腳架也無法支撐,沒有讓人信服的數據,是不能稱為有經過實地驗證所完成的設計。

3. 意圖讓道路「隱形」的晦暗照明設計

再來看「檢討報告」中說「本工程照明設計是與生態共生的環境照明為目的,照明設計是維持安全照明,並保護隧道內生物的共生環境。」

先來看「設計報告書」中提到的東棧道 - 自行車道,也就是隧道外那段自行車道的照明系統設計原則,「設計報告書」上表示「以滿足現況安全使用為標準照明,會依設計規範達到安全標準。」

參考設計準則採用的規範,我認為其中一個準則對於暗無天日的長隧道相當重要,就是照明輝度及照度。我們看「設計報告書」對於隧道段「舖面設計說明」,是這樣說:

「選用耐候鋼已降低隧道內照明的反射,使步道盡可能隱形,強調下方的自然特色。」

這樣景觀優先的照明設計,也就是使步道「隱形」的做法,會發生甚麼樣的影響?

我們來對照這張照片,就可以看出這樣的設計,造成隧道內的自行車道,照明輝度及照度均不足,對騎行者的安全產生以下影響:

1.因為輝度不足,看不到路面

2.因為照度、輝度均不足,看不見邊界。3.因為照度不足,看不清遊客。

自行車能穩定前進,是騎行者平衡神經依賴視覺感受所處環境,再透過重心調整來維持前進時的平衡。當隧道內景象單一,而景觀優先下的照明輝度及照度嚴重不足,又沒有具可識別的路邊標線可做為輔助,騎行者很容易因而喪失平衡感,是可預見且該透過工程設計來排除的風險。

「設計報告書」上記載隧道外的自行車道照明依照「市區道路及附屬工程設計規範」,結果隧道內的路面要盡可能隱形,這不是一個該有的邏輯。設計準則標準,是安全底線,沒有充分理由不應任意排除。

4. 前後不一的通行規劃

最後,再來看這個自行車道最被車友批評的管理方式:周一公休和全面預約制。先來看看當初的通行模式是如何規劃。

首先看2018年的「初步評估報告」的附件,對於體育署的第18次經費補助審查意見,工務局在回覆中表示「本路線規劃是以環台路線為主要考量,後續亦將納入環島1號線其中。」

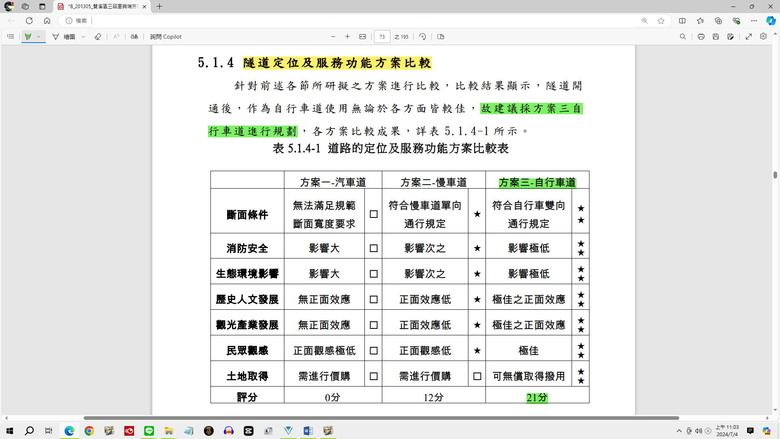

圖來源:2019「串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫之自行車道建置工程」細設設計報告書

圖來源:2019「串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫之自行車道建置工程」細設設計報告書再來看看這個最關鍵的「設計報告書」,

上面是「本自行車道平日自行車與行人共用道,假日為自行車專用道」。

這樣的規劃一看就知道是比照舊草嶺隧道,且「設計報告書」中也表示,若全程行走的話需花30分鐘的路程,因此盡量設置於全段為騎乘。然而,工務局這次的「檢討報告」中卻說,在施工末期去諮詢旅遊單位,決定採低度開放的預約制及周一公休。

作為一條以環台路線為主要考量的自行車道,會採用預約制及周一公休,你們工務局不覺得尷尬,難道尷尬應該是我們?

結論

看完檢討報告書與多份相關的設計規劃文件,我認為新北市政府工務局,忽視了這個自行車道的通行價值,也忽視了與附近自行車道串聯後可產生的效益,更由於忽視了過度景觀優先帶來的風險,發生了上述違背規範的嚴重瑕疵後,卻不願檢討改善,完全藐視使用者的基本權利。工務局有義務與責任依照經費目的去設計,無論如何,絕對不能凌駕基本安全並限縮車友自由通行的權利。為什麼可以讓一個景觀優先到把安全和通行的基本要求,排除到這個耗費3億的自行車道工程之外,而相關人員都可以把責任推得一乾二淨?我認為這個事件最該被譴責的是工務局沒錯,但應該檢討的不只是新北市政府,而是我們整個社會及政府機器。

以上分享的就是我的看法。

此文同步發表於blog:

https://skoda-eddie.blogspot.com/2024/07/blog-post.html

------------------------------------------

參考影片:

台灣 「最奇葩」的自行車道~「三貂嶺生態友善隧道」_Tony Huang

一條令人無法自拔的自行車道,三貂嶺生態友善隧道_我們向有關單位申訴全紀錄_台灣.用騎的最美

參考資料:

一、戴瑋姍議員市議會三貂嶺生態友善隧道之質詢(2024/5/10):

https://vod.ntp.gov.tw/VodCloud/NTP/FrondEnd/ViewDetailMetaData/d8e40f3e-39cf-4912-8d0e-ce9246f1a30b

二、2019市政新聞:

塵封35年舊三貂嶺鐵路隧道闢自行車道青春山海線風華再現

https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jsp?id=e8ca970cde5c00e1&dataserno=5dc7d08704ecbd6dbac8e2a30e0ce598

三、「三貂嶺生態友善隧道」通行之安全性檢討報告_新北市政府工務局

四、「串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫之自行車道建置工程」_細設設計報告書

五、「瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺隧道至牡丹鐵路隧道自行車建置初步評估及測量作業」初步評估報告

六、雙溪區三貂里與瑞芳區碩仁里間之舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道作為一般道路使用可行性研究_期末報告書

七、市區道路及附屬工程設計規範 https://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000806

八、教育部體育署「前瞻基礎建設計畫-營造友善自行車道」第18次經費補助案件複審會議 審查意見回覆對照表

九、教育部體育署107年4月24日「營造造友善自行車道計畫」(串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫)現地會勘意見 辦理情形回復對照表

十、第22屆公共工程金質獎

https://www.topwin.com.tw/2022quality/index_news.html

十一、召開興辦「串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫」案第2次公聽會會議紀錄

https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jsp?id=36914c2365680673&dataserno=f862391fc362f543ef0501d3ddf3ce2c

、台灣特有種葉鼻蝠

、台灣特有種葉鼻蝠