niaba wrote:

近2周確診致死率全球第3高?王必勝斥「醜化」:顯為誤導

轉貼這篇,底下留言比文還精彩,蓋大樓中。

niaba wrote:

近2周確診致死率全球第3高?王必勝斥「醜化」:顯為誤導

2022年11月23日 週三 上午11:36

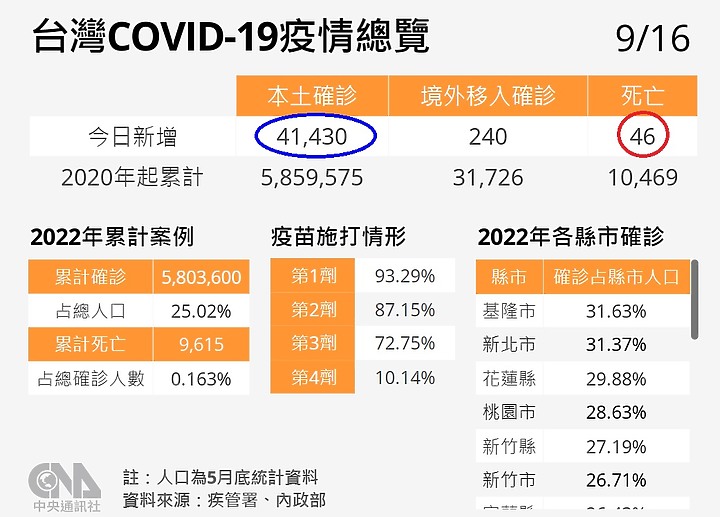

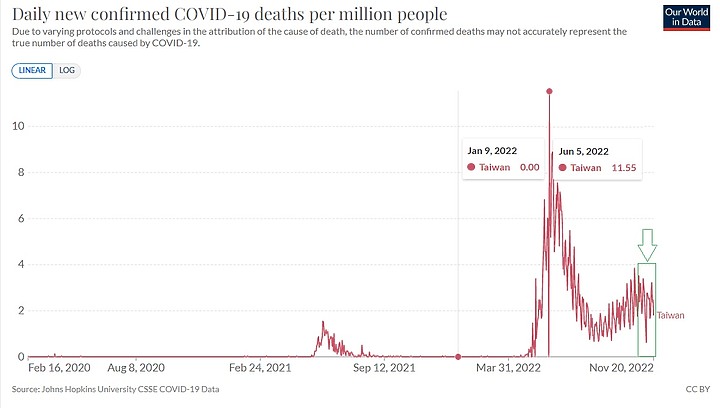

媒體指台灣COVID-19(2019冠狀病毒疾病)近2周確診致死率,在全球排名位居第3高,中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天上午在臉書發文,解釋台灣疫情波峰較其他國晚2至3個月,截取極短時間統計,顯為誤導。

(取自王必勝臉書)

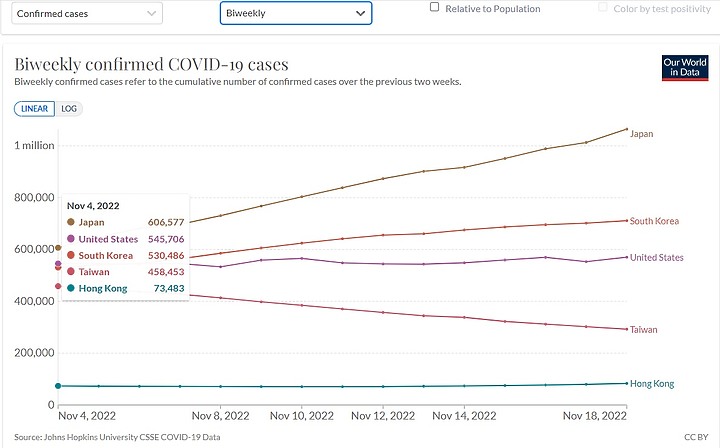

有媒體報導指出,以COVID-19確診染疫致死率來看,台灣近2周每百萬人確診染疫死亡數高達31.33人,為全球第3高,次於芬蘭77.97人、直布羅陀61.2人。致死數也遠高於香港18.03人、南韓13.34人、日本10.26人,以及美國的13.69人。

王必勝在臉書發文說明,截至最新統計數據,台灣COVID-19確診個案每百萬死亡數及確診個案致死率,在經濟合作暨發展組織(OECD)國家分別為第5、第6低,成績名列是世界前段班。...(恕刪)

中國時報 wrote:

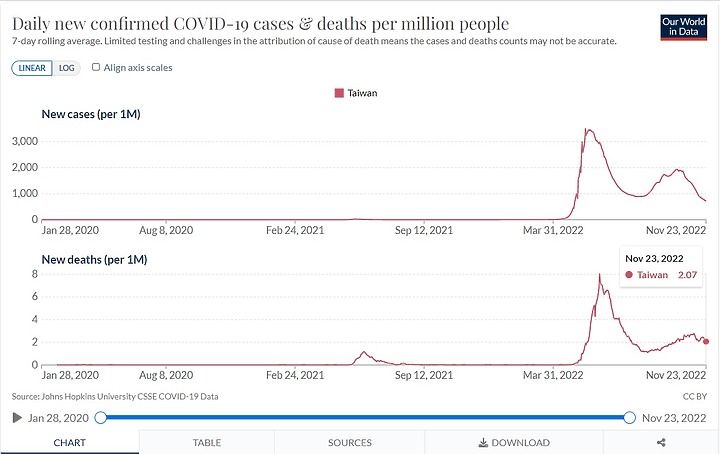

根據國際公衛統計網站Our World in Data,台灣最近7天平均新增確診數,台灣每百萬人口就有769人確診,全球排名第9名。

...(恕刪)

中國時報 wrote:

兩周內,每百萬人確診死亡數

新冠疫情爆發以來,蔡政府自誇防疫成績出色,疫情指揮中心日前公布,依經濟合作暨發展組織(OECD)重點國家累積確診死亡率排名,台灣是「第4低」。事實上,以近兩周平均確診致死率排名,台灣每百萬人口死亡數為2.43人,是全球第3名,僅次於芬蘭、百慕達,這項「全球第3」至少已蟬聯兩周,直接戳破指揮中心的防疫神話。(恕刪)

中國時報 wrote:

以確診染疫致死率來看,台灣近兩周以來,每百萬人確診染疫死亡數高達31.33人,為全球第3高,次於芬蘭77.97人、直布羅陀61.2人。致死數遠高於香港18.03、南韓13.34、日本10.26人,以及美國的13.69人。...(恕刪)

中國時報 wrote:

確診黑數多 真實疫情恐較為嚴重

即使以7天內來看,雖然指揮中心說疫情趨緩,但每天死亡人數仍是2位數,台灣在每百萬人確診染疫死亡數仍有2.33人,仍高居全球第3。自2020年疫情爆發以來,本土累計死亡病例達1萬4012人,已多過南太平洋友邦吐瓦魯的人口。

台大兒童醫院感染科醫師黃立民指出,指揮中心每天直播公布的確診數雖連續數周下降,但因台灣確診「黑數」很多,因此並未反映真實疫情,反而是下降速度慢、幅度不大的死亡人數,才能反映出國內真實的疫情發展。

為何國內確診黑數情況嚴重?黃立民說,各國都有確診黑數,台灣因防疫鬆綁較慢,到近幾個月才開始加快,使得民眾確診通報意願下降,因此推測這段時間的確診黑數較多。...(恕刪)

中國時報 wrote:

中華民國防疫協會榮譽理事長王任賢則說,台灣死亡率偏高與疫苗、藥物較無明顯關聯,重點仍在於就醫障礙,美國重症病例診治指南有提醒,對確診者要盡快使用類固醇等藥物;國內新冠肺炎就醫不像流感方便,不只限制重重,醫生開藥、給藥不僅受到限制,還需要審核,「只要就醫障礙存在,就醫過程中一步塞車,死亡率就很難下降」。

王任賢建議 看診比照流感快給藥

王任賢建議,盡速讓新冠肺炎流感化,民眾確診比照流感,可至診所看病、領藥,加快給藥,才能降低中重症以及死亡的發生。

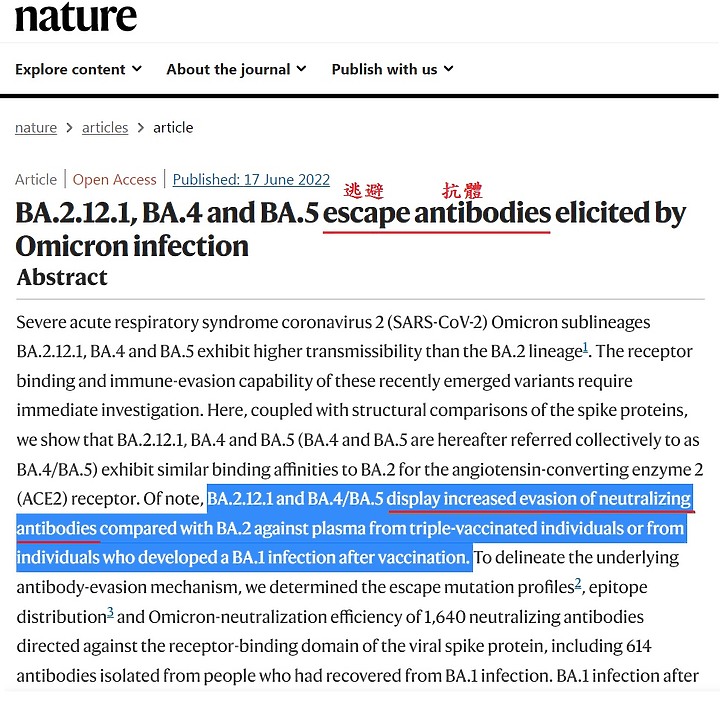

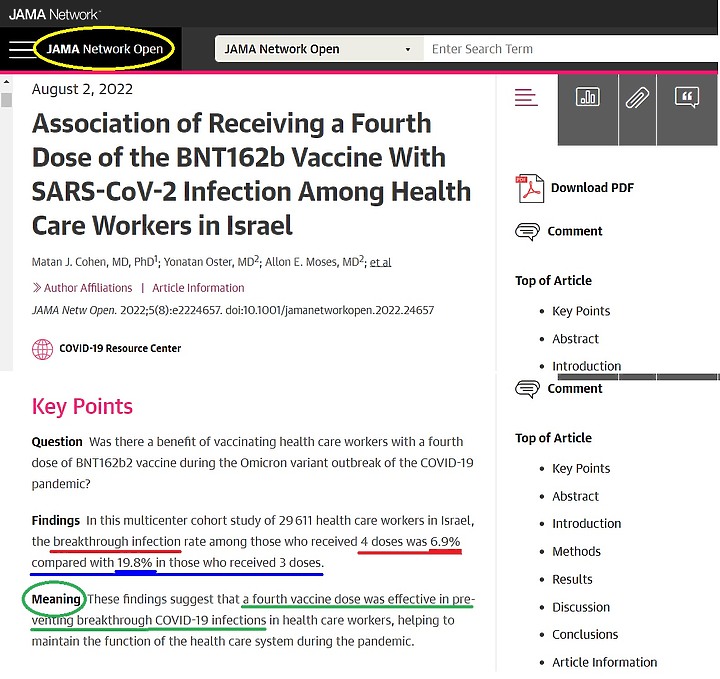

民眾黨前立委蔡壁如認為,指揮中心不能一直自豪於過去清零的結果,與早早解封的歐美國家作比較,而是要看逐漸解封後的數據反應,找出致死率高的可能影響原因,例如像是醫療量能、疫苗接種率、疫苗品牌等,都應該要考慮。

蔡壁如說,病毒不會忙著選舉,指揮中心還是要做好該做的本務,盡快降低台灣致死率及超額死亡數字,這才是民眾所需。

曾銘宗也奉勸指揮中心,不要挑選對政府有利的數據,美化防疫失利,藉以挽救民進黨選情。...(恕刪)