黃金手指 wrote:

Omicron疫情進入「溫水煮青蛙」階段,對於要不要接種第4劑疫苗?還是等次世代疫苗來了再打?很多民眾都很猶豫。影響所及,雖然中央疫情指揮中心已陸續開放65歲以上長者等8類民眾接種第4劑疫苗,打氣卻很疲弱,即使是接種率最高的高風險接觸人員,目前接種涵蓋率亦未過半。專家指出,民眾應理性評估疫情發展及自身風險所在,有些人確實可以考慮等待次世代疫苗,有些人則恐怕等不了,還是盡早接種比較好。

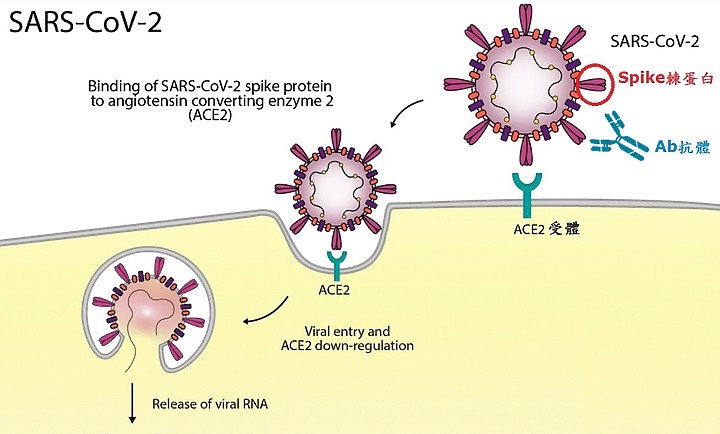

病毒的構造很簡單 , 外殼一圈蛋白, 裏面沒有胞器 , 只有 RNA 遺傳物質

外殼一圈蛋白中的S蛋白(棘蛋白), 用來嵌合人體的ACE2受體 , 接合後經由"胞吞",就把病毒的RNA送進人體,在人體生產更多病毒後代

病毒以 "棘蛋白" 插入人體 ACE2受體 , 侵入造成感染

"抗體" 若能把 "棘蛋白" 綑綁 起來, 就能阻斷感染

『抗體 』從那裏來 ? 人體免疫系統的B 細胞活化後製造出來的

要先送棘蛋白(S蛋白)給免疫系統辨識, 免疫系統才能事先製造出來"抗體"

疫苗 是仿製了" 棘蛋白" 這種"抗原"打進人體

棘蛋白 是一種抗原 , 進入人體後此種"抗原"會呈遞給 APC抗原呈遞細胞 Antigen Presenting cell , 以產生抗體及T細胞毒殺

我們的免疫系統有二大部份 , 液遞出去的抗體能中和病毒←這是阻絕境外 , 漏網之魚有第二道防線"T細胞免疫"在感染後清除病毒

傳統的病毒感染循 ﹝S蛋白 →嵌入ACE2受體 ﹞模式

過去傳統病毒一旦打疫苗後產生了抗體之後,

產生﹝S蛋白←抗體綑綁 ╳無法嵌入ACE2受體 ﹞防制病毒的模式

如圖 , 抗體(以IgG為例)呈 Y 字型 , Y字型的頂端Fab嵌合了,綁住了棘蛋白, 棘蛋白插不進受體,就無法感染

一旦打疫苗後產生了中和抗體, 固定了病毒, 抗體尾端的Fc接合免疫細胞的FcR,病毒就被免疫細胞吞噬了

如何知道 "抗體" 已經把 "棘蛋白" 綑綁 起來了 ?

依據的是 『中和抗體』Titer= 效價 / 力價 / 滴度

就是 測量 需要多少"抗體"? 才足夠 綑綁住 "棘蛋白(S蛋白)"

抗體效價 titer是對血液做測試,要確定血液中抗體存在"多少"?以及它的有效力價(抗體綑綁病毒的能力)。

方法為稀釋血清直到抗體仍然能綁住病毒的最小倍數?

培養瓶能養"細胞" , 放入病毒會破壞細胞 ,感染細胞變圓,與相鄰細胞融合形成合胞體,以及出現核或細胞質包涵體, 細胞死亡呈現出"空泡化"有 Cytopathic effect細胞病變效應 (CPE現象)。

測試放多少抗體進入培養瓶能抑制住病毒,而不產生CPE現象, 所以又稱為滴度。

這樣調查出體內是否存在由外來入侵者(抗原), 以及該抗原引發的免疫反應強度為多少?

由此可知『中和抗體』Titer= 效價 / 力價 / 滴度 足夠還是不足?

不足就要再多打一次疫苗,以刺激出更多抗體做為補強

一般都是以 疫苗刺激所產生的抗體, 高於自然感染康復者所產生的抗體, 視為有保護力

疫苗有效的指標 , 都會對比康復者的血清抗體

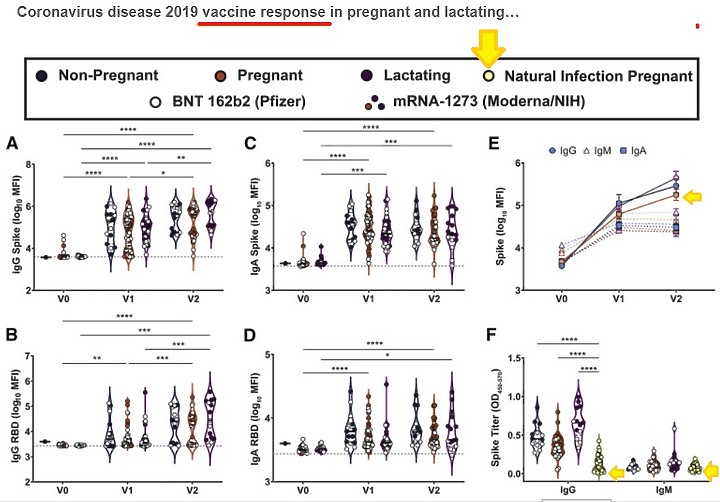

Coronavirus disease 2019 vaccine response in pregnant and lactating women: a cohort study

AJOG | VOLUME 225, ISSUE 3, P303.E1-303.E17,

如圖, BNT 和 Moderna 所產生的抗體,高於 康復者的血清抗體

但是,但是,但是,

但是 SARS-2病毒根本不一樣 , 它的S蛋白帶有一連串的正電荷位點, 能逃脫"抗體" ! 還能以『靜電吸附』雙重模式感染

前面說過 ,免疫反應是 "應答"

這個病毒不是 "傳統病毒" , 不是以前的傳統病毒? 不是打了疫苗 就不會感染 ?

這個嵌合病毒的 S 蛋白帶正電荷 ! 帶電會如何 ? 會靜電吸附 ,用"黏"的 , 原始武漢株就帶正電了,Omicron增加到9個位點帶正電荷

所針對的這個 新冠狀病毒SARS-CoV-2 的病毒颗粒外殼含有24±9個S蛋白三聚体

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2665-2/figures/2

如圖 這個病毒的S 蛋白表現出右邊所繪之4種構象

它能扭曲旋轉的角度是冠狀病毒當中最高的

(1)這個病毒的S蛋白有up 和 down 二種構象 , 會 "變臉" 變了外型抗體抓不到,就能逃避抗體綑綁

如圖 , S蛋白上綠色的蛋白會折疊 , 左邊折疊為down , 右圖綠色蛋白伸展up , 接合紅色的ACE2受體

融合前的蛋白和進入人體後,這個病毒自備Furin弗林蛋白酶,切開S蛋白的S1和S2亞基,使得S蛋白融合前後蛋白構象亦不同

(2)這個病毒 在S蛋白RBD區遠端帶有正電荷群, 能『靜電吸附』

這一群帶正電氨基酸 K444 R509 R346 , R355 K356 R357 R466 , 在Omicron不但沒有改變,還增加到9個位點帶正電, 和之前的Alpha,Delta一樣,完全能 "靜電吸附", 能以"氣溶膠"黏上來 , 而不需要"ACE2受體"嵌合,躲過抗體綑綁。

如圖K444 R509 R346 , R355 K356 R357 R466(綠色) 這幾個帶正電荷位點, 不是在接合ACE2(紫色)的位置上, 而是位於遠端 , 就算就算綁住了S蛋白RBD去嵌合ACE2 ,這個遠端還能有"額外"的"靜電吸附"力

有三種帶正電荷的氨基酸 , 分別是 別為組胺酸H(Histidine)、離胺酸K(Lysine)和精胺酸R(Arginine)

比較18年前的 SARS-1 和 帶正電荷的SARS-2 在RBD區,帶電位點的氨基酸排列

紅框是對正電荷有影響的位點,和 SARS-CoV-1 帶電相比,SARS-CoV-2 有增強的正電荷群(圖H 藍紫色顯示帶正電荷,紅色顯示帶負電荷) , 相對之下, SARS-1 的S蛋白上藍紫色區分散而且少。

這一群帶正電氨基酸 K444 R509 R346 , R355 K356 R357 R466 和肝素的結合數 及 使用分子操作環境 (MOE) 軟體評估肝素-蛋白質接觸和能量貢獻表明, 與帶正電荷的氨基酸 R346、R355、K444、R466 和可能的 R509 有很強的相互作用。 其所貢獻的能量 如圖示

帶電會如何?

『抗體』就算綁住了S蛋白去嵌合ACE2 , 但這遠端還是能"黏"上帶負電的HSPGs ,造成逃脫"抗體"綑綁

和 SARS-CoV-1 帶電相比,SARS-CoV-2 有增強的正電荷群 , 能黏上 帶負電荷的 硫酸乙酰肝素蛋白聚醣HSPGs,與之結合,獨立於結合Spike棘蛋白ACE2受體的模式 ,利於 SARS-CoV-2 黏上人類細胞 , 以雙重結合模式去感染人類細胞。

造成了"突破性感染"

也就是 SARS-2 的保護力 , 不是直接以『中和抗體』嵌合病毒 , 而是侵入後才被T細胞清除

到底抗體力價要高到多少才有保護力 ?

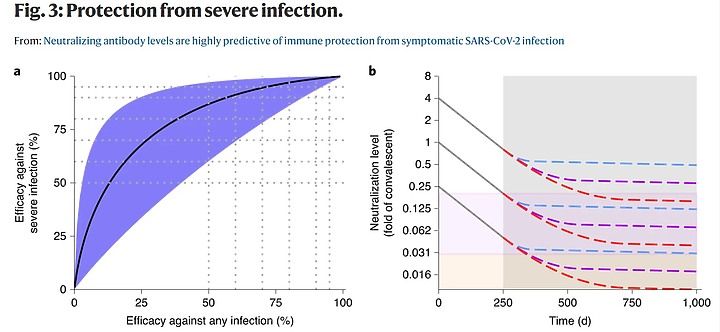

Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infection

Nature Medicine volume 27, pages1205–1211 (2021)

這一篇報告顯示

估計的保護閾值為自然感染者平均恢復期抗體水平的 28.6% (95% CI = 19.2–29.2%)。

(抗體達到自然感染者恢復期抗體均值的 28.6%就有保護力免於有症狀 )

保護免受嚴重感染的中和抗體平均值(50%) 是自然感染平均恢復期抗體均值的 3.0% (95% CI = 0.71–13%),顯著低於保護免受有症狀感染所需的 20% ( P = 0.00039,似然比檢驗,補充表5)(圖3a)。

(抗體達到自然感染者恢復期抗體均值的 3.0%(0.71–13%) 就有保護力免於重症 )

也就是對於COVID-19 這個病,抗體 非如過去的自然界病毒,中和抗體能完全擋住病毒, 所以,抗體的高低已經無所謂了 。

有很低的抗體 ,低到 自然感染者恢復期抗體 3.0% 就能防重症 , 低到 自然感染者恢復期抗體 28.6% 就能防止發生症狀。

主要的保護力是細胞免疫, 而非液遞免疫的抗體, 必須等病毒入侵後 , 活化T細胞免疫去清除病毒 。

這抗體 比原本的想像低很多, 就有保護力

黃金手指 wrote:

國內今年(2022)3月下旬進入Omicron社區傳播,疫情最高峰時期不但單日確診人數逾10萬例,每天死亡人數亦一度多達200多人。所幸7月初開始疫情逐漸趨緩,近日絕大多數時間單日確診人數都在3萬例以下,死亡人數也控制在100人以下。只不過這樣的態勢也已維持了好一段時間,雖暫時不見疫情反彈,但似乎也未見疫情「躺平」。

BA.5已在社區低度流行 疫情反彈最快在8月中旬至月底

主要的保護力是細胞免疫, 而非液遞免疫的抗體, 必須等病毒入侵後 , 活化T細胞免疫去清除病毒 。

或突破性感染, 必然會經過被感染發燒的過程 , 之後 T細胞才將病毒清掉

由於Omicron增加到9個位點帶正電, "抗體"擋不住,抗體綑綁了棘蛋白也照樣"靜電吸附"黏上去造成感染

疫情不會躺平啦 ! 一定會造成感染入侵之後, 才由T細胞清除掉

黃金手指 wrote:

知名精神科醫師沈政男表示,疫情不上不下,主要是因為目前國內防疫力道與病毒擴散形成平衡所呈現的狀態。根據中央疫情指揮中心(CECC)的資料分析,雖然已造成國內逾460萬人確診的Omicron亞型變異株BA.2,目前正以每周5到7%的幅度持續向下;但另一方面,已在各國取代BA.2成為Omicron新興亞型變異株霸主的BA.5,可能已悄悄在台灣社區低度流行,且以每周250%的幅度向上攀升。結論就是,「現在已沒有專家在關心國內疫情何時會跌破萬例了,反而是在關心疫情何時會再重新升破3萬例。」

CECC顯然也認同多數專家評估,年底前國內可能還會出現1到2波疫情反彈的判斷,發言人莊人祥就曾公開預估,第一波疫情反彈最快可能會在8月中旬至8月底出現。

液遞免疫, 釋放到細胞外液的『抗體』會被逃脫 , 當然病毒能一次又一次侵入到細胞內

意思就是鎖失效了 , 大門沒上鎖 , 小偷強盜就可以進來

現在防火門失效,火燒進來,若越快拿起滅火器滅火, 就看不出有火災,就會呈現"無症狀",外表根本不會發現到已經"有火災"了?

已經沒有"東西"能擋在細胞外阻止病毒入侵了, 當然感染後還會重覆感染,只要有接觸就感染,病例數當然會往上升

這和打多少劑疫苗無關了, 機場入境就發現,打四劑都發現能"突破性感染",照樣驗到PCR陽性

而是個體能否在侵入後,是否能動員?有沒有能力拿起武器去對抗病毒 ?

黃金手指 wrote:

故CECC一早就針對一旦染疫最易衍生重症與死亡的65歲以上長者、長照機構住民,以及18歲以上因疾病正在接受免疫抑制治療、器官移植、洗腎、HIV等患者,開放為第4劑疫苗(第2次追加劑)接種對象。接下來又陸續擴及到醫事人員、航空港埠及機場檢疫等高風險接觸人員、機構與社福照護系統工作人員,以及50到64歲中年人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者。

雖然目前可接種第4劑疫苗對象已開放至上述8大類,但仔細看CECC的政策分類,在其開放對象中,還是有分「強烈建議立即接種」以及「可視自身染疫風險與意願評估是否接種」兩大族群。

免疫系統功能較弱3大類民眾,需快施打第4劑

其中被強烈建議立即接種,也是CECC率先開放接種第4劑的對象毫無疑問的就是65歲以上、長照住民及免疫低下族群等3大類民眾。理由是這些人礙於年齡或疾病,免疫系統功能原本就不如年輕且健康的人,再加上病毒不斷變異,BA.5進入台灣社區已是現在進行式,就算曾接種3劑疫苗,但經過5個月後,抗體保護力恐已所剩無幾。故面對接種第4劑,這3類人可以說完全沒有等待或遲疑的籌碼。

意思是除了65歲以上、長照住民及免疫低下族群以外,即醫事人員、航空港埠及機場檢疫等高風險接觸人員、機構與社福照護系統工作人員,以及50到64歲中年人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者等5大類民眾,也可選擇暫時不接種第4劑第一代疫苗(針對原始病毒株設計的疫苗),而考慮等到次世代疫苗(同時涵蓋原始病毒株與Omicron的BA.1病毒株)抵台再打就好了嗎?

依CECC目前的政策,原則上確實是如此,但這其中又牽扯到許多變數。

這是當然 , 早期病例當中, 65歲以上長者是佔重症病例的90%

原因是因 65歲以上長者 的T細胞退化, 尤其是 Th T helper cell , 就算疫苗送進去, 也未必能轉化

黃金手指 wrote:

BA.5進入台灣社區已是現在進行式,就算曾接種3劑疫苗,但經過5個月後,抗體保護力恐已所剩無幾。

問題是這個病的保護力 主要來自 T細胞於感染後清除

"抗體"是會被逃脫

抗體所剩無幾?不是 BA.5 的問題 , 是所有冠狀病毒 都沒有長期抗體

冠狀病毒本來就沒有長期抗體 , 抗體一定會掉下來

但是T細胞能記憶比較長的時間

我們的免疫系統有二大部份 , 液遞出去的抗體能中和病毒←這是阻絕境外 , 漏網之魚有第二道防線"T細胞免疫"在感染後清除病毒

現在這個病毒這一群帶正電氨基酸 , 在Omicron不但沒有改變,還增加到9個位點帶正電, 和之前的Alpha,Delta一樣,完全能 "靜電吸附", 能以"氣溶膠"黏上來 , 而不需要與"ACE2受體"嵌合。

造成液遞免疫的"抗體"綑綁病毒失敗

主要的保護力轉移為細胞免疫, 而非液遞免疫的抗體, 必須等病毒入侵後 , 活化T細胞免疫去清除病毒 。

雖然無法擋住病毒侵入, Omicron和之前的Alpha,Delta病毒一樣"突破性感染",能被驗到PCR陽性,但是免疫系統不是只有"液遞" , 還有細胞免疫 , 疫苗 仍然事先讓T細胞產生了免疫, 做感染後的病毒清除 。

疫苗能減少重症及死亡 。

左邊"抗體"逃脫 , 但是右邊的T細胞能清除病毒

無法依賴抗體中和病毒 , 只能於侵入後再由 T細胞免疫清除掉病毒

由於抗體綑綁失效,不存在"群體免疫"herd immunity", 但並非防線完全失守

打疫苗後 T細胞會記憶住這個病毒 ,將來病毒進來後, 會活化殺手細胞展開毒殺。 最終清除掉病毒。疫苗能減少重症及死亡 。

這個 "保護力"是來自入侵後清除 !本來就無法保護病毒入侵 和病毒繁殖

沒打疫苗的, 或是有免疫疾病的,三高, 60歲以上就算打過疫苗 ,4歲以下小孩, T細胞也未必能活化,當然是高危險

黃金手指 wrote:

好比同是醫事人員,面臨的感染風險亦可能有所不同,例如每天都須在第一線照護新冠肺炎病人的專責病房醫師與護理師,對第4劑疫苗需求的急迫性,就明顯高於其他非感染科或非胸腔科醫護,乃至於在醫療機構內服務的非醫事人員。另同是50到64歲的中年人,有些人不但身體勇健,也不太有機會頻繁接觸不特定人群;有的人則患有各種慢性病,礙於工作需要還須四處趴趴走。此時每個人應該做出的抉擇,可能又會不一樣。

航空港埠及機場檢疫人員施打第4劑最踴躍

根據CECC統計,在目前已開放可接種第4劑疫苗的各類對象中,接種率最高的,並不是被衛福部傳染病防治諮詢會疫苗接種組(ACIP)學者專家強烈建議應立即接種的3大類對象,而是航空港埠及機場檢疫等高風險接觸人員。

截至今年8月1日為止,國內航空港埠及機場檢疫等高風險接觸人員第4劑疫苗接種人次1萬6947,占該群體概估人數3.5萬人比率約48.4%;其次是長照與社福機構住民及照顧人員,接種涵蓋率約40.4%;醫事人員接種涵蓋率38.2%;65歲以上長者27.4%。至於18歲以上免疫低下族群及50到64歲中年人的接種涵蓋率,則分別只有5.1%及4.0%。

針對國內總計約45.5萬名醫事人員(包括具執業登記之各類醫事人員,以及在醫療機構內服務之行政、維安等非醫事人員),目前接種第4劑疫苗比率僅38.2%,中國醫藥大學附設醫院重症醫學及胸腔內科專科醫師黃軒認為,這個接種率顯然仍有待加強。黃軒說,根據以色列最新刊登在《美國醫學會雜誌》(The Journal of the American Medical Association,JAMA)的研究指出,醫療人員接種第4劑疫苗,對於降低醫療機構內的感染率,進而保有足夠的醫療量能,是至關重要的。

研究指施打第4劑突破性感染率從20%降至7%

還是有 7%

那就要看 20%降至7% , 是否有統計學上的顯著性 ?

黃金手指 wrote:

黃軒進一步補充,部分醫事人員接種第4劑不若接種前3劑疫苗積極與踴躍,可能跟突破性感染比率居高不下有關,以致於可能就連醫事人員都會覺得:「既然接種疫苗後還是有可能被感染,又何必多此一舉?」

黃軒說,但事實上,雖因病毒持續變異,又目前民眾接種的仍是第一代疫苗,故接種疫苗後可供免於被感染的保護力確實不理想,但其對於降低重症與死亡仍具相當效益。更甚者,以色列同篇研究也指出,醫事人員接種第3劑疫苗突破感染率約20%,但接種第4劑的突破性感染率已降至7%,所以第4劑疫苗還是很值得接種。

病毒持續變異,又目前民眾接種的仍是第一代疫苗,故接種疫苗後可供免於被感染的保護力確實不理想

這在理論上是說

由病毒的RNA排序上的改變,就能知道"蛋白"改變了。棘蛋白若改變了 , 抗體可能嵌不上去,造成綑綁失敗

抗體逃脫就通通解釋為"病毒持續變異"?

這個病毒根本就不是循傳統病毒模式 , 打了四劑仍然突破性傳染? 仍然有 7%

目前的現況是 ,這個病毒無法被擋在細胞外!

難道不必考慮 這個病毒的 S蛋白會折疊 , 能表現出二種構象會"變臉" ,造成抗體抓不到

難道不考慮 病毒的S蛋白,在遠端帶正電氨基酸 , 能 "靜電吸附", 能以"氣溶膠"黏上來感染

只說 "病毒持續變異"?

這S蛋白折疊及『靜電吸附』造成就算以"變異株"為抗原去製備"疫苗", 抗體就算嵌合上病毒了,照樣「突破性感染」

想想看, 疫苗都是以原始"武漢株"製成 , 都能拿來對抗 Alpha , Delta ,也拿來對抗BA,2

為何 BA.5就不行了 ???

新冠病毒 RNA 是一串 2萬多近3萬個鹼基 , 所排成的序列

我們知道 3個鹼基組成密碼子, 可以指定產生 某一種 "氨基酸"

蛋白質是以"胺基酸"為結構單元所組成的長鏈分子, 蛋白質是由20-22種胺基酸組成。

RNA鹼基排序 →那一種"氨基酸" →組成那一種蛋白質

一串 2萬多近3萬個鹼基, 傳到下一代會不會改變 ? 會 , 就像傳話遊戲, 從隊伍首端通過耳語或肢體語言傳達一句話至隊尾,當初最早的那句話已變得面目全非。

所以RNA排序改變,蛋白質就會變

遊戲過程中是,兩人在進行傳話時,不會直接傳給第三人, 第三人是間接來自第二人的資訊, 所以傳播者誤聽或添油加醋而出錯,這個出錯就是"突變"。

以一個舊冠病毒的"棘蛋白"認出所有新冠病毒?能舉一反三 , 這是有『交叉免疫』保護

『交叉免疫』舉一反三保護 需要 Th cell T輔助細胞的功能正常 , 以及APC細胞的抗原呈遞

疫苗只是抗原 , 保護力是 疫苗這個抗原刺激出來的

必需經過 Antigen Presenting"抗原呈遞" 的過程

APC "Antigen Presenting cell"包括 巨噬細胞、B細胞及樹突狀細胞, 能將抗原+MHC複合物質提呈給T細胞的一類輔佐細胞。T 細胞可以使用它們的T 細胞受體(TCR)識別這些複合物。

T細胞不必認整個 S 蛋白 , 它認的是添加識別記號MHC II且被胞吞的"更小的胜肽" , 病毒就算變種了,變臉了,造成抗體認不出來 , 但很難逃過T細胞免疫,會被認出來,一樣能將病毒吞噬

抗原要先被APC細胞(B細胞)吞噬 , 進入APC細胞內 , 此抗原被B細胞(也是APC細胞)的吞噬作用

(phagocytosis)吸收後,在吞噬體(phagosomes)中因和溶酶體(lysosomes)結合而分解,釋放出附著在抗原上的蛋白酶。酶分解了抗原後,抗原的碎片(更小單位的胜肽)就附著在MHC II(主要組織相容性複合體 II)分子上,並出現在其外表面。

MHC II(主要組織相容性複合體 II)是免疫細胞添加上去的記號, 代表這個Ag抗原曾經被APC細胞吞噬過(如同罪犯被逮補過), 這個『蛋白』屬於是侵入的病原所有, 加上記號是記憶分類其為"致病病源", 避免誤判 。

一旦複合體Ag抗原+MHC II出現在外表面,CD4+輔助型T細胞就和MHC II+抗原複合體結合,激活B細胞 成為漿細胞(plasma cell ) 才會製造相對的,針對此抗原的抗體 , 抗體才釋放到細胞外液, 以阻絕境外 。

但是,這個病毒 能逃脫抗體綑綁, 有抗體照樣帶電黏上來, 當然就會侵入人體

T細胞對於病毒的辨識不同於抗體和ACE2受體的接合(嵌合)

這些病毒蛋白質(抗原) , 是經由抗原呈遞細胞(antigen-presenting cell、APC)分解成蛋白片段較小的肽(胜肽)。

胞吞 → 分解(蛋白片段較小的肽)→添加MHC2組成複合體 →抗原呈遞

T細胞不是認整個S棘蛋白, 而是拆解為較小的"胜肽"認出病毒

打比方如同認人不是認 整個臉 , 而是拆開成 眉毛 眼睛 鼻子 耳朵來認 , 例如蠟筆小新以"一字眉"被認出來, 人臉是以鳳眼, 朝天鼻 ,招風耳 的形式被認來是"那個人"

雖然病毒變種了,但是所蛋白片段較小的"胜肽"並沒有改變 , 仍然會被T細胞認出來

抗體失效 , 只能靠 T細胞近身肉膊去清除 , 三高,60歲以上,癌症,有免疫缺陷,4歲以下,T細胞功能下降? 疫苗效果才會大打折扣

免疫系統碰過舊冠病毒 有了記憶 , 下一次碰到 新冠病毒就能『舉一反三』認出來

《論語·公冶長》:「子謂子貢曰:『汝與回也孰愈?』對曰:『賜也何敢望回。回也聞一以知十,賜也聞一以知二。』子曰:『弗如也,吾與汝弗如也』。

這在免疫系統 , 就是所謂的 『交叉免疫』cross immunity 保護

這也就是 Edward Jenner 愛德華簡納醫生, 發現擠牛奶的女工不易感染天花,進而在1798 年,他對名為“牛痘”的天花疫苗的研究,描述了牛痘對天花(人痘)的保護作用。

“牛痘”是牛的痘病毒 , 為何可以保護 人類的痘病毒攻擊 ?

因為牛痘和人痘是親戚病毒 ,有相似的蛋白 , 接種牛的痘病毒, 也會進而認識人的痘病毒, 舉一反三之後,有『交叉免疫』cross immunity 保護 。

舉二個例子, 免疫系統 「舉一反三」是存在

(1) 得過其它親戚人類冠狀病毒 OC43, NL63的人, 能免於重症

血清陽性率研究表明,最常見的是 OC43,其次是 NL63、HKU1,最後是 229E。

許多未感染過新冠病毒, 也沒打過疫苗的人,體內卻早已存在對抗新冠病毒SARS-CoV-2的交叉反應抗體

美國曾經收集2019大流行前的血液樣本, 發現在這個病大流行前的血清, 已經找到對 SARS-CoV-2 有交叉反應的抗體。

而且由醫院輕症和重症病房的統計得知 , 有 OC43/ NL63 抗體的病人, 大多是輕症 , 重症病人大多沒有親戚冠狀病毒的抗體。

推測這是之前感染類似普通感冒OC43,NL63、HKU1等輕微症狀冠狀病毒親戚 ,如同牛痘對人痘(天花)有交叉反應 , 先前其它種類的冠狀病毒感染對 SARS-CoV-2這個親戚也產生了交叉免疫反應。

(2)18年前得過 SARS 的患者 , 在打過SARS-CoV-2的疫苗之後, 抗體比一般人高很多倍 , 證明存在免疫記憶 能維持10多年之久

18年前高雄長庚一名得了SARS後倖存下來醫護, 抗體效價比沒有SARS感染的員工,接種1劑抗體效價提高了68倍, 7名 SARS康復者抗體比一般人高出8.5倍, 代表SARS康復者有持久性「免疫記憶」

因此,基於(1)"有交叉免疫反應"及(2)持久性「免疫記憶」這兩點 ,個人認為"現有疫苗"仍有能力產生刺激, 讓免疫系統認出變種病毒

黃金手指 wrote:

另一個值得被各界高度關注的對象是65歲以上長者。因為根據CECC的資料,截至目前為止,國內銀髮族不僅第4劑疫苗接種涵蓋率僅27.4%,另在全國連1劑疫苗都未接種的總人口280萬人之中,65歲以上長者也占了53萬人、比率約19%。即在完全未接種疫苗的人中,每5人中就有1人是一旦染疫有較高機率併發重症與死亡的老人。

羅羅(化名)表示,他的父親已高齡92歲,卻因擔心疫苗副作用,自新冠肺炎疫情爆發以來,始終對疫苗退避三舍;家中兄弟姊妹雖感憂心,卻又說不動老人家,真的很煎熬。直到日前政府對外採購的美國製次單位蛋白Novavax疫苗到貨,大家好說歹說,老爸好不容易同意去打了生平第1劑新冠肺炎疫苗,家人心中大石這才算落下。

80歲以上長者確診致死高達5%

「無論如何,至少80歲以上的高齡長者一定要盡快接種第4劑疫苗。」台大急診醫學部臨床教授李建璋表示,根據CECC的統計,國內成人新冠肺炎確診致死率明顯隨著年齡增長而增加,截至今年8月5日為止,60到69歲民眾確診致死率為0.24%,是50到59歲確診致死率0.09%的2.7倍;70到79歲確診致死率0.86%,又是60到69歲的3.6倍;到了80歲以上,新冠肺炎確診致死率更高達5%以上。因此,這群老大人對於透過疫苗加強劑降低染疫後併發重症與死亡風險的需求,是刻不容緩的。

當然 多打幾次疫苗 ,免疫 "應答"會越強 , 但也要考慮 ,既然老年人免疫細胞退化 ,又如何能轉化 ? 啟動活化T細胞去反擊? 仍然可能免疫失敗

黃金手指 wrote:

針對CECC目前開放接種第4劑對象中,打氣最低迷的50到64歲中年人,李建璋的建議是,如果50歲以上且有高血壓、糖尿病等慢性病,或平日因工作需要常須與不特定人士接觸,或是近期急著要出國的人,都應盡早接種第4劑;反之,則可以考慮等待次世代疫苗。

以往"抗體"能把病毒擋在門外 , 不必近身肉膊

現在病毒能靜電吸附逃脫抗體綑綁 , 就要拿刀拿槍和病毒正面遭遇 , 打的過贏了發燒過後輕症 ,打不過就重症了

次世代疫苗? 對於抗體 能嵌合綑綁的位點當然是更為精準

但是"抗體" 會被逃脫

在經過 APC細胞分解辨識後的"胜肽" 並無太大的差別 , T細胞仍然能識別並加以清除

黃金手指 wrote:

對於自我評估當下染疫風險不高,想要等待次世代疫苗的人來說,可能還有一個促使他們做此決定的原因,那就是一旦他們現在接種了第4劑第一代疫苗,假設次世代疫苗10月如期到貨,而以他們的身分,包括老人或高風險接觸人員等,接種順位可能也會蠻前面,但礙於新冠肺炎疫苗基礎劑與加強劑每劑之間都需有一定的間隔時間(例如第3劑與第4劑至少須間隔5個月,也就是150天);又目前臨床上還沒有接種第5劑新冠疫苗的大規模人體臨床試驗,故短時間內恐怕也無法再打次世代疫苗了。

但次世代疫苗真的能在今年10月前如期到貨與開打嗎?

CECC新任指揮官王必勝坦承,目前次世代疫苗研發進度跑在最前面的是莫德納(Moderna)疫苗,各國對此也都相當引頸期待。而為縮短緊急使用授權(EUA)審查所需的時間,我國日前已取得莫德納次世代疫苗部分臨床資料,並展開滾動式的審查。

總之,政府也很希望能盡快取得次世代疫苗供國人接種,但現實情況是,其確切的上市與供貨期程並非操之在我。更何況包括食藥署的EUA審查、ACIP針對次世代疫苗的適合接種對象與接種順位討論,乃至於疫苗到貨後的封緘檢驗等,也都需要時間。

CECC發言人莊人祥也強調,CECC擬訂開放接種第4劑對象時,已就BA.5等Omicron亞型變異株可能於秋冬在國內引發新一波疫情反彈,以及次世代疫苗可能的到貨時間等變數,做了多面向的綜合性考量。

要打第四劑嗎?

要看個體需求

傳染病教授兼加州大學戴維斯分校健康部傳染病科主任 Stuart Cohen 博士說,如果您已經接種了兩個系列的 COVID 注射劑和加強劑(總共注射了三劑),則不需要再注射一次第四加強劑,除非您年齡較大且有潛在的健康狀況。

3 月,美國疾病控制和預防中心建議免疫功能低下的人和 50 歲以上且至少在四個月前接種過第一次加強劑的人再接種一次 mRNA 加強劑。

Stuart Cohen科恩說他已經打了四劑,但並不是每個人都需要第二次補強劑。他建議那些可以等待的人將目光放在秋天,屆時可能會出現新的疫苗。

https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0715-COVID-VE.html

再來看這一篇美國CDC 疾病預防控制中心新聞室的新聞稿

《新的 COVID-19 疫苗有效性數據展示了第 3 劑和第 4 劑所獲得的保護》

根據今天發布的新 MMWR ,第三劑和第四劑 COVID-19 疫苗為免疫系統健康的成年人提供了實質性保護,這些成年人有資格在 2022 年初的 Omicron 變體進化期間接受這些疫苗。本研究的結果,結合最近公佈的數據 顯示感染 BA.2 的人也可能具有可以預防 BA.5 疾病的抗體(←有交叉保護),這表明當前可用的疫苗可以提供針對當前流行的 BA.5 變種引發之重症的保護。

為了評估 2、3 和 4 劑 mRNA COVID-19 疫苗(輝瑞-BioNTech 或 Moderna)在免疫系統健康的成年人中的有效性,專家檢查了超過 214,000 次急診/急診就診和超過 58,000 次的 VISION Network 數據從 2021 年 12 月中旬到 2022 年 6 月中旬,美國 10 個州因診斷為 COVID-19 類疾病而住院。研究結果顯示:

當 BA.1 是主要變體時,針對 COVID-19 相關住院的兩劑疫苗的有效性 (VE) 為 61%;在接受第三劑/加強劑後,VE 增加到 85%–92% 之間。

當 BA.2/BA.2.12.1 成為主導時,兩劑疫苗對 COVID-19 相關住院的有效性為 24%,在第三劑/加強劑後增加到 52%–69%。

急診科和急診就診的模式相似,與 2 劑 VE 相比,在 BA.2/BA.2.12.1 佔優勢期間 VE 較低,3 或 4 劑的 VE 較高。

在 BA.2/BA.2.12.1 期間,年齡在 50 歲及以上的成年人中,針對 COVID-19 相關住院的疫苗在加強/第三劑接種後 4 個月以上的有效性為 55%,在第四劑接種後一周以上增加到 80% 。

COVID-19 疫苗仍然是我們保護人們免受重症、住院和死亡的唯一最重要的工具。現在接種疫苗不會阻止您在秋季或冬季為您推薦獲得授權的特定變異疫苗。

鑑於最近與 BA.5 變體相關的死亡和住院人數增加,每個人都應及時了解推薦的 COVID-19 疫苗接種,包括為中度至重度免疫功能低下的人和 50 歲以上的成年人提供額外的加強劑量。

阿胖3106阿胖 wrote:

az 第1次身體不特定位置神經會雄雄很刺痛 站著站著腳刺一下會有快跌倒的感覺+發燒

第2次就肚子很餓很餓

第3劑莫德納 心臟亂跳 當時有種會不會掛掉的想法(恕刪)

是死忠的嗎?

身體都發出警訊了,

居然還能一劑一劑打下去。

內文搜尋

X