綾小路 葉子 wrote:

尚未實現的獲利是300萬,你依然有資金周轉的缺口不是嗎?

這次撐過來了,下次呢?

繼續貸款嗎?

銀行不是慈善事業,下次還能借多少?只會越借越少而已

你以為的撐過來其實在很多人看來跟過去的以卡還卡債的方式沒兩樣

表面上你的貸款利率平均是1.x%

但是如果加上通膨來看其實是2.x%

你用的方法最後會變成不斷的開槓桿而且會收不了手

你覺得現在資產增加不少完全是自己的眼光獨到和紀律才撐過來,真的是這樣嗎?

你再仔細想想,資產的確增加了,想要學習有錢人的方法,那可能需要承擔很多的風險才能繼續前進。但是沒看到你對你的風險管理有任何著墨。任何一個環節出錯,那你的資產可能就是紙上富貴而已。

風險管理是有錢人真的會有錢的地方

1.如果未來2年後升息了,你的利息繳交變成每個月2倍,你的緊急備用金可以承擔嗎?

2.如果未來股市突然崩盤持續2年,你的資產從2000萬變成1400萬,你的心裡素質可以承擔嗎?

3.如果你家裡突然需要一大筆錢,假設是500萬,但是銀行借貸已經沒辦法借出這麼多,你打算怎麼做?

不是不能借錢套利交易,而是有錢人真正重視的是風險管理比套利更重要。套利只是一種手段,但是沒有相對的策略做好風險防控,你要好好思考自己真正和有錢人的心裡和實際上的行動差異在哪裡,資產管理才能走的更遠更久。

感謝小葉子的提醒,風險永遠在獲利之前。

本人的確沒有在風險控制上著墨太多,開槓桿也是讓整體資產曝險比例更高。

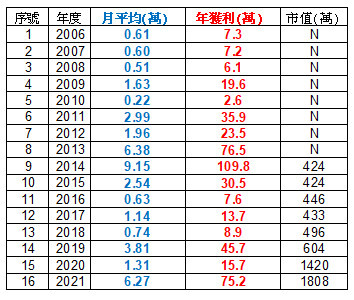

但是我一直有個想法,就是股票成本護城河的概念。

理論上一家公司賺錢不倒閉,獲利也未下降,我可以從每年發放的5%股息中去下降我的投資成本,

也就是我在6年後假設遇到股災,我可以承受30%的折價,而不會蝕本,更何況去年我大開槓桿投資是在相對低點,也就是我去年買進的股票成本護城河更深。

我早年投入的根基營造,目前的成本已下降到4元多,股價折價90%我還未蝕本。

若用買入產生現金流資產的角度來看待投資,或許在股災低點時,更不會慌了手腳,畢竟我本來就不是要低買高賣的。

關於升息,這一點我真的沒有遇過,但是如同你說的,家裡需要用錢、升息等,這些都是「現金」不夠的情況

是吧?

但是股票本身就是一種易變現的資產,理論上只要不是「升息」、「股災」、「家裡急需用錢」一起來,我都

可以在T+2日拿到我所需要的現金,就算家裡需要500萬,賣股2天後也可以拿到不是嗎?

更不用說我的投資型房貸還有餘額200萬可隨時動用,保單貸款也有80萬可以在2天內上場救援,這些都是我的後援部隊,只有要籌資的來源,短期現金不足的風險我都無視他。

但如果遇到個股出問題,導致血本無歸的風險呢?我想每年調整持股,持續淘汰獲利不佳的股票能避免此風險,或是在資產大到某個部位用,投入ETF來做避免個股風險。

全壓入股真的是風險極大,但是把現金留在銀行,溫水煮青蛙的通澎也是一種實質的資產縮水。

這幾年的QE真的懲罰到的是沒有房、沒有股的一般人。

如果我16年前沒有買開始股票,我現在資產會少1000萬,如果我去年沒開槓桿,也不會賺到現在住的這間房子。

你說「你以為的撐過來其實在很多人看來跟過去的以卡還卡債的方式沒兩樣」,

你說的那些人手中沒有資產,只有負債,

我的負債100%以資產(房、股)的方式存在著,

是不是有所區別?