economic wrote:

我都懶得理他了

現代經濟學不會將那種戰後開始農業稱為經濟起飛的

那只能算恢復最基本的農業生產

甚至過渡到紡織類的輕工業都不稱為經濟起飛

以疫情前的紡織和鞋類的主要生產國之一---孟加拉

也沒再說這邊經濟起飛的

要能進入中度工業化才會叫經濟起飛

而要進入中度工業化

那交通、電力、.............等基本建設需要到一定程度

這是大多認同的角度

至於某人要堅持他自己的說法

那他要自己爽我不想浪費時間

我一向的說法都是給看的人自己判斷

又不是大聲就是對的

哎,又跑出來秀下限。

二戰結束於1940年代中期,國共內戰結束於1940年代晚期。

十大建設開始於1970年中期,完成於1970年代晚期。

都差了三十年的時間能叫做戰後?還扯什麼戰後開始農業

台灣在1961年的時候工業的產值就超過農業了,1960年代和1970年代初期的經濟成長主要就來自工業的成長,農業發展基本上算是停滯的狀況,甚至遠遠追不上通貨膨漲的速度。

台塑,南亞都在1950年代就成立了,台化也在1965年就成立了,台灣第一座輕油裂解廠1960年代就有了。王永慶在1970年代初期早已透過發展工業而成為台灣家喻戶曉的富豪。

十大建設都還沒影子的時候台灣民間其實就有能力興建輕油裂解廠,只是政府不願批准王永慶提出的輕油裂解廠申請。

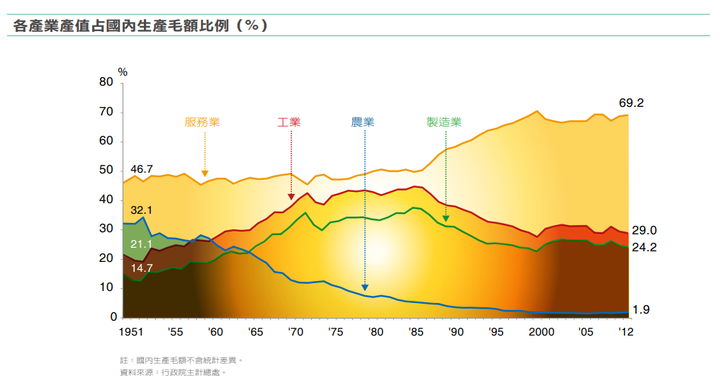

下圖是來自行政院主計處的GDP產業組成歷史。

這可以看到你之前說的1960年代到1970年代初期GDP成長是來自農業的成長有多麼可笑,事實上農業在1953年後在GDP的佔比就開始快速的滑落了,在1958後農業對GDP的佔比滑落的趨勢更加明顯。而你說的紡織和鞋類根本不被歸類為工業,它們是屬於製造業。

而你講的那交通、電力、.............等基本建設需要到一定程度,那時台灣根本只差了一條高速公路,其他關於交通、電力的部份十大建設提供了什麼?

台中港和蘇澳港你是有看過什麼貨櫃?鐵路電氣化後你是有看到多少貨物透過鐵路在運輸?北迴鐵路連接的東部是有多少工業生產?台灣在十大建設之前交通基礎建設就不算太差了好不好,在交通建設上真正對工業發展有很大幫助的主要就高速公路,其他的部份是有什麼明顯的幫助?

核電廠當初是因為1973年能源危機而興建,以現在來看是有減少空污和排碳的優勢,但在過去的時代燃煤發電甚至還比核能發電更有利於工業生產。

十大建設有些項目當然對後來台灣的成長有提供幫助,但台灣經濟的起飛時間是遠早於十大建設,而且是由於快速工業化的結果,這是再基本不過的常識了。

在十大建設完成之後工業對GDP的佔比增加的幅度反而不明顯,甚至在1985後開始滑落,變成是服務業快速成長。