據福克斯新聞網28日報道,伊朗重新開放部分領空之際,美國虛擬駐伊朗大使館發布公告,堅持敦促在伊美國公民立即撤離。儘管以色列和伊朗已於6月24日達成停火,美國虛擬駐伊朗大使館認為,當前該地區局勢仍具重大風險。

使館在公告中稱:「自2025年6月26日起,伊朗已開放部分領空,但德黑蘭等主要樞紐的商務航班仍可能中斷。在伊美國公民應關注當地媒體,並向商業航空公司諮詢離境航班動態。」公告還建議美國公民在安全條件下,可通過陸路前往阿塞拜疆、亞美尼亞、土耳其或土庫曼斯坦。

報道稱,美國虛擬駐伊朗大使館承認:「由於在伊領事援助能力有限,美政府無法提供直接撤離協助」,計劃離境者需自主安排行程,並採取下列應急措施:制定不依賴政府的緊急撤離方案;保持通訊設備暢通;準備應急物資包等。

對於無法離開伊朗的美國公民,美國虛擬駐伊朗大使館建議其在住所或其他安全建築中尋找安全地方,隨身攜帶食物、水、藥品和其他必需品。

+++++++++++++++++++++

以色列已緩過來,補充好彈葯,可以再打伊朗了。

那條從烏克蘭通往伊朗的紅線

2025年6月29日|政治與文化|Officina dei Saperi

出自《法托日報》(Il Fatto)

作者:弗朗切斯科・西洛斯・拉比尼(Francesco Sylos Labini)

美國將領韋斯利・克拉克(Wesley Clark),曾任科索沃戰爭期間北約對南斯拉夫聯邦共和國轟炸行動的指揮官,以及1997年至2000年間的歐洲盟軍最高指揮官,在2007年一場著名的訪談中揭露了一段令人不安的內幕:911事件發生後僅數日,他在五角大廈內部得知一項戰略計劃,準備在五年內對七個國家展開軍事行動。這七國分別是:伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、利比亞、索馬利亞、蘇丹與伊朗。根據克拉克的說法,在911事件發生後,美國早已規劃對中東及其他戰略地區進行軍事干預,以重塑地緣政治格局。伊朗是這份名單中的最後一站,而其他國家已無一倖免地經歷了政權更迭或毀滅性內戰。無論是「輸出民主」的口號,還是今日宣稱的伊朗核威脅,都只是用來欺騙西方公眾、掩蓋背後那套以地緣與經濟利益為核心的戰略,其終極目標,是為了遏制中國,以及更廣義上來說,遏制金磚國家在經濟與政治上的崛起。

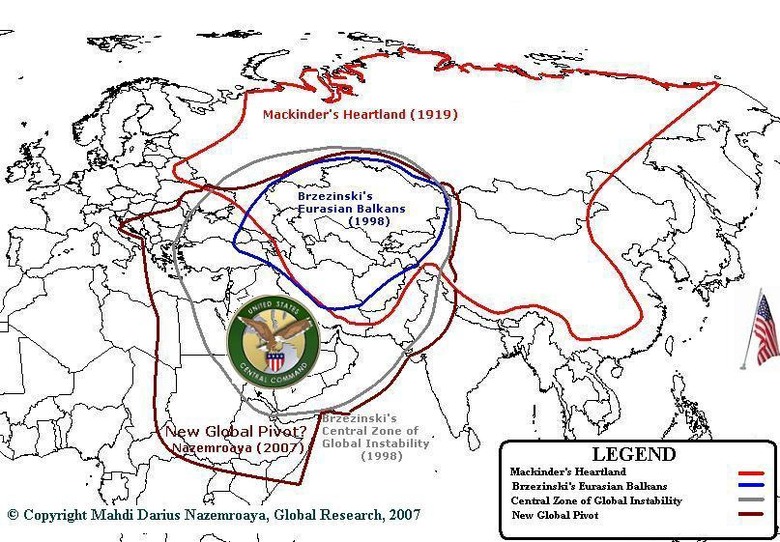

美國前總統卡特的國家安全顧問季辛吉的門生——茲比格涅夫・布里辛斯基(Zbigniew Brzezinski)在其著作《大棋局》中指出,歐亞大陸因其地理廣度、豐富資源與人口密集,是全球主導權的關鍵。他認為,唯一可能挑戰美國全球霸權的,是俄中聯盟。因此,他提出一套五階段戰略:控制烏克蘭、分離歐洲與俄羅斯、征服俄羅斯、中和伊朗、孤立中國。當前全球緊張局勢,正是這一西方長期戰略的一部分,旨在透過遏止中國、俄羅斯與全球南方國家的崛起,維繫早已式微的單極秩序。

然而,西方在第三階段——試圖透過政權更替和長期戰爭來擺平俄羅斯——失足,現在進入了第四階段:試圖搞亂伊朗。

伊朗如今已是關鍵戰略支點:加入中國的「一帶一路」倡議,成為金磚國與上海合作組織成員,並加強了其地區影響力。這些發展讓它在西方眼中成為一大地緣威脅。正如在利比亞、敘利亞與黎巴嫩已發生的情況,對伊朗進行長期與慢性的動亂操作,正可削弱中國——一個接收約90%伊朗石油的主要夥伴——在全球的影響力擴張。

也因此,普丁所言「俄羅斯與伊朗正對抗同樣的力量」便不難理解。在這種生存性對抗下,國際法成了任意扭曲的工具:例如北約秘書長馬克・呂特(Mark Rutte)就任意擴張「合法性」的定義,聲稱「美國對伊朗的攻擊不構成對國際法的違反」。

以色列總理納坦雅胡,出於個人政治生存與消滅地區對手的雙重動機,固然推動對伊戰略;但在英美戰略眼中,伊朗則是中東最後一個需被「解除武裝」的大國。如德國總理梅爾茨(Merz)所言:「以色列在幫我們幹骯髒的活。」但以色列本身,人口970萬,對比伊朗的9100萬,其GDP僅相當於義大利倫巴底大區,實在過於渺小,無法單獨承受另一場區域戰爭。倘若與德黑蘭正面衝突,將導致連同黎巴嫩、敘利亞、葉門與巴勒斯坦的戰火全數爆發,這將無法在沒有西方大規模經濟與軍事支撐下生存。戰爭現況已說明了一切:即使暫時達成停火協議,也只是美國介入下的短暫休止,遠稱不上真正的安全共識。

美國在烏克蘭的慘敗——一場如今幾乎從媒體上消失的戰爭——後,亟欲重新展示其軍事實力,以維繫其國內經濟與美元在國際貿易中的主導地位與儲備貨幣角色。但這個角色,已明顯式微。對於一個經濟基礎建立在金融霸權之上的國家來說,這是無法接受的現實。

真正的問題因此不是「西方政府願意走多遠」,而是他們是否還有能力去想像其他可能。但一切跡象都表明,西方從未真心考慮過別的選項。這樣的思維模式既封閉又危險,是一小撮自我封閉、與當代歷史、社會與經濟現實越來越脫節的菁英的體現。

因此,最後留下的問題,格外沉重而駭人:

這群人,真的會把世界帶向一場核戰爭嗎?

內文搜尋

X