以色列攔截率大幅下滑的最直接原因,就是庫存反導攔截彈數量已經嚴重不足。有一個簡單的常識,在防空反導作戰中,為了確保命中概率,系統會發射並引導2枚甚至3枚攔截彈去攔截1枚來襲導彈。換句話說,伊朗前6天向以色列發射了300~400枚彈道導彈,至少消耗掉以軍和美軍600枚攔截彈。這還是保守算法,實際可能消耗了上千枚。

無論是以色列號稱自研的箭2 /3,還是愛國者3 、薩德這樣的美國貨,攔截起來的確好用。但這玩意都很稀缺,單價甚至比伊朗仍的那些中近程彈道導彈還貴。加上攔截彈的生產規模本來就不大,產能也不高,以色列的庫存就更不多;即便美國敞開供應也扛不住這麽個消耗法。父子倆的壓力相當大。

現在耶路撒冷的箭2/3、薩德、愛國者3等防空反導系統,經過前6天的高強度攔截,庫存幾乎見底。就連以色列國防軍也不得不承認,必須有選擇性地攔截一部分導彈,不能保證以色列所有控制區的安全。

更讓以色列絕望的是,伊朗開始逐漸搬出壓箱底的那些大殺器。比如伊朗先是用了“法塔赫 ”高超音速導彈;然後在6月19日伊朗發動第15輪導彈襲擊時,動用了泥石 、“霍拉姆沙赫爾4 ”和流星-3 等型號的30枚彈道導彈。

特別是“泥石”導彈,兩級固體彈道導彈射程超過2000公里,載荷達到了700公斤以上。這也是伊朗稱其為“重型導彈”的原因。此前那些中近程導彈,戰鬥部一般只有150~300公斤,殺傷力很有限。

另外“泥石”導彈最大優勢還在於它兩級固體火箭的設計,意味著發射流程相比液體導彈大大縮短,以色列空軍要想獵殺這種導彈,難度就會高上幾個數量級。這些超音速、末端變軌,加上如“霍拉姆沙赫爾4還能分裂出幾十個單頭的導彈,以色列根本扛不住,只有打的份。

另外一個有意思的是,其中一枚流星-3彈道導彈的液體火箭發動機掉落地面,恰好砸中了一輛小鵬G6新能源車。小鵬G6沒發生起火爆炸。聽說這火箭發動機是北韓制造的

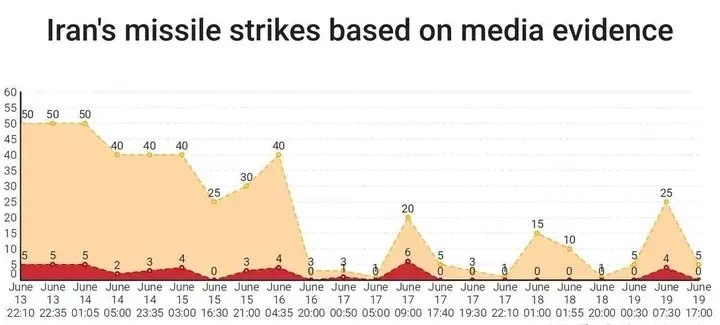

再看伊朗。導彈發射數量從第4天開始斷下降,之後最高峰也就是第7天的35枚,到了第8天甚至需要發射突防效率更低的無人機來輔助打擊了。很多人認為伊朗導彈庫存見底了,其實不是主要原因。

在中東地區,再沒有誰比伊朗更懂得這種消耗戰了。上世紀80年代的兩伊戰爭打了8年,伊朗那時就建立起一套自循環體系,保障自身的供給需求。所以主要原因,是以色列在開戰初期的空襲中打擊了革命衛隊航空航天部隊的重要導彈基地,導致很多導彈發射車和備彈無法運出地下工事。