更麻煩的是,俄軍高層會否因著輸不起的臉面,而在該退時不讓俄軍撤退。。。

“瓦格納發射300萬發砲彈打下的巴赫穆特,而俄軍正面臨一場災難

最近巴赫穆特又成了俄烏戰爭的一個焦點,真的是這樣嗎?我查了一下,巴赫穆特又成為了俄烏戰場上的焦點,原因非常明確,我們知道巴赫穆特,俄羅斯那邊一直是瓦格納部隊在進攻,烏軍一直在防守,瓦格納打了300 天,也就是10 個月。據說發射了300 萬發砲彈,瓦格納部隊2 萬多人埋葬在這裡了。

瓦格納集團在5月底的時候終於把它拿下了,然後就撤出了巴赫穆特,把陣地整個交給了俄羅斯的正規軍,普里戈津就帶著他的部隊拿錢走人了。

但是普里戈津發動了兵變之後,巴赫穆特就又熱鬧起來了。原因很簡單,就是在這種情況下搞了政變,俄羅斯部隊失守,又被烏克蘭奪回去了,那對俄羅斯的部隊來說是一個致命的打擊。

烏克蘭也認識到巴赫穆特這一仗,雖然這個城市只有四十幾平方公里,但是如果我們把它奪回來的話,說明烏克蘭部隊的確有戰鬥力,可以把俄軍打敗,所以這是一個標誌性的戰鬥點。

如果俄羅斯的部隊在駐守,烏克蘭部隊拿不下,說明烏克蘭部隊不能打,瓦格納打不過,俄羅斯正規部隊也打不過,所以烏克蘭也非常重視,要把它拿下。

最近有消息不斷從巴赫穆特紛紛傳來,烏克蘭部隊從南北夾擊,甚至西面的部隊也跟進了,整個把巴赫穆特包圍起來了,現在巴赫穆特大約60%以上土地又被烏克蘭奪回來了,現在還有幾個高地都被烏克蘭佔領了,那下一步就要對他的市中心發起強烈的反攻。

那俄羅斯能不能抵擋得住,這個有點難,因為現在很多俄羅斯的媒體都在討論要不要守住巴赫穆特,巴赫穆特有沒有那麼重要?從戰略上,巴赫穆特都沒有什麼非常大的實際意義,它就是一個像徵性的意義。

一旦俄羅斯失手,整個被烏克蘭奪回去,那人們就會很懷念瓦格納集團,就會說紹伊古的部隊,真的打不過烏克蘭的部隊。從這個意義上來說,巴赫穆特在俄烏雙方當中都佔有非常重要的地位,所以現在在進行著激烈的戰鬥。”

最近俄烏戰爭的形勢已經在逐漸的反轉,最近一周內,烏軍已經擊毀了9個俄羅斯的彈藥庫和11個軍事基地,這個成績應該說是非常可以的,烏克蘭的主要目標就是要逐步削弱俄軍的這種補給和後勤保障給予重要的打擊,為下一步的重拳出擊做好準備。

還有就是烏克蘭的副外長說巴赫穆特南部已經推進了將近兩公里,什麼意思?就是巴赫穆特的南大門已經被打開了,從巴赫穆特的南部向北推進了將近兩公里,那麼巴赫穆特的北部向南也推進了將近兩公里,兩邊夾擊,現在巴赫穆特的北部烏克蘭的部隊已經突入了巴赫穆特的市裡,雖然還沒有到達市中心,但是已經進入了城市。

應該說,這種情況就是當時俄軍的瓦格納部隊用了八、九個月才完成的任務,現在在兩、三週內被烏軍給奪回來了,現在就差一步就可以把巴赫穆特都拿下了。我們知道赫爾松本來是烏克蘭軍隊要大反攻的一個重要方向,由於俄羅斯炸掉了新卡霍夫卡水庫大壩,把赫爾松這一片淹了,重裝備無法通過,現在大水退去,情況怎麼樣?現在烏軍已經順利的渡過第聶伯河,在第聶伯河的左岸建立了一個橋頭堡,這個橋頭堡作用非常大,就為烏軍後續的部隊渡河做了充分的準備,現在S-300還有一些坦克重武器都渡過了第聶伯河,準備下一步反攻重拳出擊做準備。

俄羅斯的軍事頻道還報導了一個情況,就是烏克蘭的部隊突破了第聶伯河之後,在第聶伯河架了浮橋,這個浮橋可以通過重裝備,由於他有橋頭堡做掩護,第聶伯河的浮橋架的也非常順利,所以下一步重裝備渡過第聶伯河,那赫爾鬆地區就是一個大反攻的重要方向,接下來會怎樣,我們繼續觀察。”

殲二十 wrote:

這資訊若是無誤,今年內就不用想和談了,戰爭有得打下去。

司機肯定想收復全部國土,美歐看見烏軍有望也會咬牙力挺下去。

還不知道俄軍挺不挺得過去。

看過一些資訊,可能是軍隊文化,俄軍的戰術給我的印象是比較死板,相對容易被烏軍針對性破解。

更重要的,是一邊不要命,一邊非常愛惜性命。這就會有對抗的本錢。

也有傳聞,北約開始以僱傭兵的身份在前線參戰,對俄軍來說這就相當麻煩。

32000億外匯儲備,扣除8000億美債,還有24000億美元其他資產,也就是說中國有很多非美元資產可以轉換成美元資產,要多買些美債也不是沒可能,但老美能拿甚麼來交換呢?

“6月末我國外匯儲備規模為31930億美元,環比升0.52%

7月7日,國家外匯管理局公佈2023年6月末外匯儲備規模數據。

國家外匯管理局統計數據顯示,截至2023年6月末,我國外匯儲備規模為31930億美元,較5月末上升165億美元,升幅為0.52%。

2023年6月,受主要經濟體貨幣政策及預期、全球宏觀經濟數據等因素影響,美元指數下跌,全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用,當月外匯儲備規模上升。我國經濟回升向好態勢明顯,高質量發展穩步推進,有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。”

(雖然都是上年的事了)

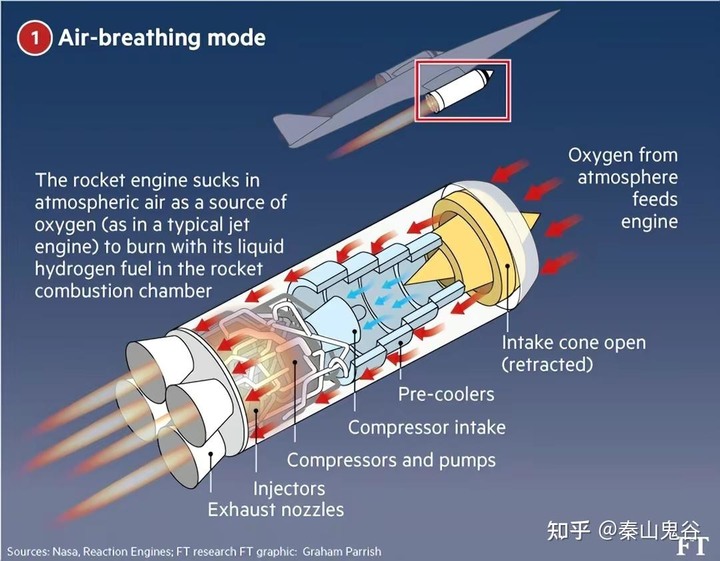

“MD-22:七倍音速,八千公里航程

7倍音速,8000公里航程:中國可重複使用大範圍高超音速飛機MD-22

珠海航展上一架飛行器的照片吸引了大量媒體的關注,它激進的氣動外形表示它是一架速度很高的飛行器,旁邊的標牌則說明這是一架最高可達7倍音速,航程可達8000公里的高超音速飛行器。

有網友留言戲稱“我認為中國基本上是在告訴全世界:可能暫時還造不出先進半導體,但我可以製造出你做夢也想不到的東西。”,玩笑歸玩笑,目前中國軍工確實已經有這個能力,但問題來了,究竟是什麼動力系統才能讓飛行器達到如此高速?

中國可重複使用大範圍高超音速飛機MD-22

MD-22的數據和用途來自於標牌說明,這些參數確實有些讓人吃驚,而且這樣的一架飛行器居然還只是一個測試平台,這......用於實驗各種飛行器?那首先是不是得自己先跑一圈給大夥看看?

這塊標牌說明中有幾個非常關鍵的參數:

1、長10.8米,寬4.5米,起飛重量約4噸;

2、0~7馬赫,最大航程可達8000km;

3、臨近空間高超音速技術試驗平台;

4、高速條件下實施6g穩盤過載;

第一條參數中規格表示,這不是一種純試驗性的飛行器,而是作為一種成熟的飛行器出現,一般的超燃沖壓發動機等實驗沒有那麼大的載機,並且早期實驗也不需要那麼大;

第二條參數表示,馬赫數最高可達7馬赫,這基本已經達到了碳氫燃料超燃沖壓發動機最高速度極限,也就是說它搭載速度最快的發動機是碳氫燃料版超燃沖壓,應該不會搭載氫燃料版的超燃沖壓發動機,因為氫燃料的超燃沖壓發動機可以輕易達到10馬赫以上;

第三條參數表示這是一種臨近空間的高超音速技術試驗平台,它涵蓋的範圍是臨近空間,不過這要取決於搭載的發動機,畢竟越是高空越是不需要在意氣動外形;

第四條參數表示,這飛行器能在高音速條件下可以做到6g的穩盤過載,這表示這種飛行器不是拿來做四平八穩的飛行器用的,很有可能是準備探索在超音速條件下的作戰。

高音速下的高G作戰

在未來高音速和高超音速發動機成熟後必將應用於作戰,但在超音速條件下的機動和亞音速條件下機動完全不是一回事,比如現代戰鬥機基本都能達到9G過載,比如F-15在1000千米/小時高亞音速條件下9g的過載可以達到17.2度/秒的轉彎角速度,但到了1500千米/小時的超音速條件下只能達到12度/秒,而且速度越高轉彎角速度也越低,到了高超音速條件下,只能繞大彎了。

當然在高音速甚至高超音速條件下並不只是考慮過載,因為這個轉彎角速度是在“真空速”下計算出來的,沒有考慮空氣動力因素,因為在大氣層中飛行不只要考慮機體承受的“離心力”,還要考慮氣動翼面對高速氣流稱承載能力,所以亞音速條件下的9g,到了高音速或者高超音速下變成6g或者3g都是有可能的。

但高音速下的高g作戰能力顯然非常重要,這表示機體在高g過載以及更高速度氣動條件下的靈活性,對占位發射導彈能力尤其重要,同樣在規避導彈時也是一樣的。另外還有一個則是在高音速條件下載機發射導彈,此時打開彈倉等都會嚴重影響載機的氣動條件,能抗過載更高的機體在這個過程中是具有優勢的。

MD-22對高g性能的需求表示中國軍工已經開始考慮高超音速條件下作戰了,也可從側面看出我國的高超音速技術正從實驗階段正走向實用。

究竟什麼發動機可以上機測試?

上文中的第三條參數表明MD-22是一架“臨近空間高超音速技術試驗平台”,除了搭載電子設備與武器等測試裝備的載機外,MD-22應該還會搭載高超音速發動機進行測試,那麼究竟是哪種發動機才能上得了MD-22的測試台呢?

MD-22的適應速度是0~7馬赫,雖然它也能在低速下飛行,但肯定不會去測試普通的低音速渦扇發動機,而上限是7馬赫,也不會測試高於7馬赫的發動機,就目前而言,排出低速和高速後的發動機目錄大致如下:

1、高音速的渦噴發動機;

2、旋轉爆震發動機;

3、亞燃超燃一體沖壓發動機;

一般不太可能測試的發動機類型有液氫超燃沖壓發動機,因為這種發動機可以輕易超過10馬赫,當然低於7馬赫也能用,所以只能湊合下無法發揮出氫燃料超燃沖壓發動機的性能。另外預冷式渦輪變循環火箭發動機也不太可能測試,因為這是一種從0速度直接到入軌速度的“完美”發動機,這架飛行器不能滿足測試要求,或者只能測試飛行包線中的一段。

渦噴發動機:作為啟動超燃沖壓發動機的前奏

先來個鋪墊,亞燃沖壓發動機啟動速度至少也要大於0.5馬赫(音速倍數,1馬赫表示1倍音速),超燃沖壓發動機啟動至少得大於4馬赫,因此用超燃沖壓發動機作為高超音速動力時需要兩個前提:

1、火箭或者渦輪發動機推至4馬赫速度;

2、渦輪發動機推至超音速,點燃亞燃/超燃一體發動機;

雖然亞燃/超燃一體的沖壓發動機很不錯,但在超燃沖壓發動機仍然困難重重的情況下將兩者結合難度太大,以火箭或者渦輪噴氣發動機加速至4馬赫顯然更合理(渦噴在高速下比渦扇更有高速優勢),在飛機動力中火箭發動機一般都不予考慮,因此如何將渦輪噴氣發動機加速至4馬赫就成了一個大問題。

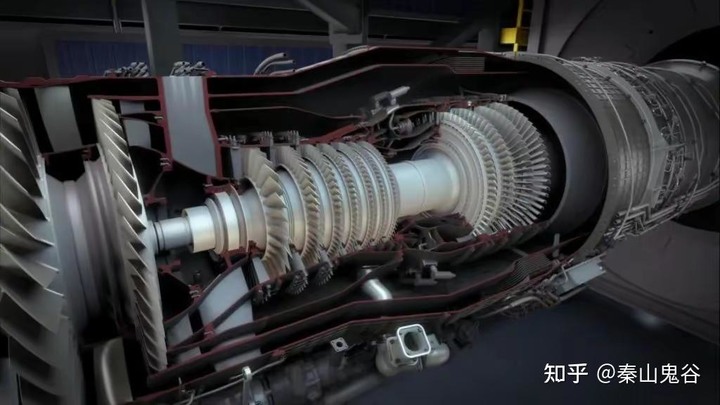

黑鳥動力:J58或許可以參考

能將SR-71推至3.2馬赫的J58發動機或許值得參考一下,渦輪噴氣和渦輪風扇的最大推力都是在加力燃燒室模式下達到的,J58發動機也同樣如此,但為什麼J58的發動機能達到3.2馬赫並且可以長時間使用而其他發動機不行呢?

原因是使用加力燃燒室過久會超過燃燒室高溫渦輪的極限溫度,也就是可能會讓高溫渦輪“融化”,因此一般的戰鬥機發動機開啟加力時有時間限制,一般也就在數分鐘到10多分鐘內,超過就不行了,但SR-71的發動機是可以的。

原因很簡單,J58發動機將第四級壓氣機的部分氣體通過6條管道直接輸送至加力燃燒室,與註入的燃油一起燃燒,達到了增推降溫的目的!

不過各位不要以為J58發動機很優秀,其實這種1960年代的發動機渦輪前溫度只有1093℃,我國的WS-13已經達到了1527℃以上,但J58以這種思維達到了增推降溫方法確實非常優秀,這也是變循環發動機的原理,J58也成了變循環發動機的鼻祖,目前GE的XA100變循環發動機已經成功,推重比和耗油率都比F119都要優秀。

我們就投機取巧,將WS-13的核心機改造成渦噴型變循環發動機,J58的變循環結構是最原始的,也最容易實現,但它仍然可以大幅增加加力推力,超過J58的3.2馬赫一舉突破4馬赫,成為推動超燃沖壓發動機啟動的渦輪機,這點可能是高超音速路線中比較容易做到的。

因此上文這個答案就將第一種渦噴發動機和第二種超燃沖壓發動機一併給回答了,而MD-22將成為這種動力最好的裝機實驗對象,據筆者估計,這種組合的TBCC(渦輪基超燃沖壓發動機)應該已經到了臨門一腳的程度了。

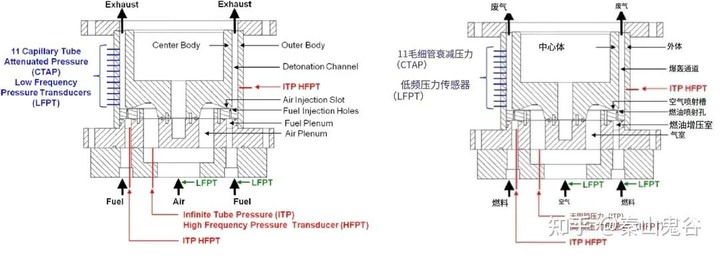

旋轉爆震發動機:零速度啟動,最佳動力

爆震發動機其實是一種比較“古老”的發動機,非常節省燃料而且排氣速度非常高,這倆指數比目前流行的主要動力噴氣式發動機都要好,原因有如下幾個:

1、空燃比很低;

2、爆轟波速度超音速;

3、等容燃燒;

空燃比就是燃料燃燒時的空氣和燃料比例,一般燃燒比例要更高一些,而爆炸比例卻可以很低,比如常見的氧乙炔火焰的混合比為例,一般氣割時的高溫藍白色火焰的氧氣與乙炔氣體混合比大於1.2,也就是乙炔濃度大約為46%左右,當然也可以再低一些,但再低也不可能低至乙炔的爆炸濃度下限,因為乙炔的爆炸濃度範圍為2.3%-72.3%!

空燃比低表示燃料消耗率也比較低,但它的爆轟波卻很高、是以超音速傳播的,比如一般的氣體爆炸爆轟波可達1400米/秒,而噴氣式發動機中的燃燒室速度卻低於音速。另一個則是等容燃燒,爆炸可以在開放空間內近似為等容燃燒,而噴氣式發動機的燃燒室卻是等壓燃燒,壓力過高就會排氣洩壓,影響了排氣速度的提高。

爆震發動機之所以無法實用是因為頻率和連續點火問題,因為爆震發動機的推重比與頻率有直接關係,一般的PDE(脈衝爆震)達不到如此高速,只能多管組合起來,但頻率依然有限,PDE的爆震頻率門檻是80HZ以上,目前也就在略高於此標準而已。

旋轉爆震就是一種解決爆震頻率的問題,它的基本結構是一個環形燃燒室,起爆頻率決定進氣道和燃燒室的結構,以某種頻率自持起爆工作,它的結構比較特殊,有興趣的朋友可以研究一下這個結構圖:

右側圖紙為雞飯版,各位湊合著看,這個自持爆轟需要一個氣動過程,首先第一個起爆到自持爆轟的過程是這樣的:

1、在爆轟通道上噴入燃料混合後點火起爆;

2、點火起爆後的火焰將隔壁通道混合氣點燃起爆,以此類推完成一個循環;

3、起爆後爆轟波會擴散出排氣口形成推力,但進氣道的設計會防止氣體向進氣道反沖;

4、排氣後期會產生負壓,吸入進氣道氣體,並且隨著推力增加進氣道也會產生進氣壓力;

5、第二輪起爆,形成不斷循環的過程,構成持續推力;

雖然旋轉爆震原來很簡單,但起爆過程非常複雜,並且形成循環難度極高,另外對排氣和進氣壓力檢測也是調整起爆過程的關鍵,目前這種發動機已經可以供給小型航空器比如小型無人機使用,而大型旋轉爆震發動機也在加緊試制中,中國的爆震發動機研究在全球同類發動機中還是比較領先的。

2022年1月24日,清華大學航天航天學院啟動與實施實驗室新型發動機實驗就是旋轉爆震發動機,其描述是“新型發動機點火成功,並穩定工作,試驗取得了圓滿成功。”,這表示我國的旋轉爆震發動機進展是相當不錯的。

旋轉爆震發動機的優勢是可以在零速度下啟動、也可以高速下啟動、熄火重啟這些都沒問題,比超燃沖壓發動機可是要方便多了,唯一有個缺點的是PDE(脈衝爆震)的上限是5馬赫,而RDE(旋轉爆震)進氣原理與PDE是類似的,應該也會受到這個影響,但爆震頻率的增加也會提高速度上限,哪位有詳細數據的不妨留個言。

上圖為PDE發動機工作速度區間,最高低於6馬赫,估計RDE也會有些影響!另外氫燃料的超燃沖壓發動機也在超過14馬赫後效率會下降,另一種傾斜爆震發動機則可以工作在6~17馬赫之間工作,從吸氣式發動機來看,傾斜爆震的上限應該是相當高了,只是傾斜爆震發動機難度實在太高,目前僅僅在實驗中有所突破,離應用還遠著呢。

上文中有提到,美軍變循環發動機已經突破,GE的XA100和PW的XA101都取得了突破,據GE的宣傳資料稱,XA100的渦輪前溫度已經達到了2400K,這個渦輪前溫度基本就決定了發動機的性能,我們的目前的發動機渦輪前溫度完全無法和XA100的溫度比拼,如果一步步跟隨,想要超越遙遙無期!

是否有路子可以超越美軍?方法還是有的,只能在新體制發動機想出路,比如上文所說的旋轉爆震發動機,這個性能相當優秀,而我們和美國的旋轉爆震技術相差並不大,至少沒有像渦輪風扇發動機的核心機差距那麼大。

還有一種渦輪基+超燃沖壓發動機的TBCC也有些希望,我國在超燃沖壓發動機上還是比較領先的,如果能像上文中說明的方案,WS-13核心機改造一款專門用來突破加力燃燒速度的渦噴發動機,再結合超燃沖壓發動機,那麼也將一舉超越速度的上限,直達碳氫燃料的沖壓發動機速度極限7馬赫。

而美軍的變循環發動機儘管非常省油,但這種結構存在渦輪結構,4馬赫之後速度很難提升,所以美軍再折騰變循環也只能在4馬赫左右的區間打轉,因此目前的的態勢正是跨越前進的好時候。”

太空上多了4萬件太空垃圾,其他火箭要來回月球,看來風險也會倍增 。

老美這是越來越濫用程序和規則了。

““星鏈”變“星盾”進一步模糊太空軍事化門檻

自從美國太空探索技術公司的“星鏈”廣泛參與俄烏衝突後,“星鏈”在軍事方面的前景更加明朗。近日,該公司對外宣布了“星盾”業務,標誌著“星鏈”向軍事領域邁出關鍵一步。下面,我們通過一組數字了解下“星盾”。

首先來看,第一個數字:4年

從2019年5月首批“星鏈”衛星升空,截至目前,短短4年內,太空探索技術公司已在近地軌道部署了約3500顆第一代“星鏈”衛星。按照最初設定,“星鏈”計劃將在距離地面340千米、550千米和1150千米的三層軌道上部署4.2萬顆衛星,形成一個巨大的所謂“星座”。英國南安普頓大學航太研究小組的一項研究表明,“星鏈”計劃將給近地軌道空間帶來巨大風險。“星鏈”衛星群每星期涉及大約1600起航太器接近事件,近三分之一都是“星鏈”導致的,最近距離不到1公里。

再來看第二個數字,7500顆

“星盾”項目本質上是基于“星鏈”的技術和生産線,提供以“國家安全”為重點的升級産品。12月1日,美國聯邦通信委員會批準“星鏈”項目部署最多7500顆第二代衛星。外界猜測,這個“星盾”方案的衛星或許就在這些7500顆衛星中。

最後看第三個數字,3個領域

現階段,“星盾”項目主要關注3個領域。一是對地觀測,二是通信,三是托管有效載荷。從美國國防部公開的資訊來看,“星盾”軍用衛星網絡係統將從根本上提升美軍通信水準,偵察能力、空間態勢感知能力和天基防禦打擊能力。

由于“星鏈”衛星星座數量眾多,外界很難區分這些軍事化色彩濃重的“星盾”衛星與提供傳統民用通信服務的“星鏈”衛星,這進一步模糊了太空軍事化的門檻,更可能在未來引發爭端。”

“頓涅茨克領導人:烏軍在各條戰線上的損失均是俄軍的10至30倍

俄羅斯衛星通訊社莫斯科7月6日電頓涅茨克人民共和國代理領導人普希林表示,烏克蘭軍隊在各條戰線上的損失均是俄軍的10至30倍。

普希林在一檔電台節目中說:“在不同戰線上損失的比例有的為1比10,有的為1比30。”

烏克蘭的進攻開始於6月4日,基輔將北約訓練的戰鬥旅投入作戰,他們配備包括豹式坦克在內的西方裝備。6月13日,俄羅斯總統普京在會見軍事記者時說,烏克蘭軍隊在進攻中損失慘重,沒有取得成功。

7月3日,俄羅斯國防部長紹伊古表示,在烏軍失敗進攻的一月時間內損失了18架飛機和直升機以及920件裝甲坦克設備,包括16輛豹式坦克——“實際上是波蘭和葡萄牙供應的該型坦克的100%”。紹伊古稱,敵人在任何一個方向上均未達成自己的目標,同時,烏克蘭領導層按照西方的堅決要求,要求烏軍不計損失繼續進攻。”

內文搜尋

X