泥濘月份去反攻,利攻不利守,地利也歸於俄方。

論人和,也應該是差距不大吧!畢竟雙方之前都死傷慘重,都有很多新兵,都缺彈藥,指揮系統本來是烏軍佔優,但打到現在,俄軍戰術和指揮也在快速升級,差距理應不大。

算來算去,還是一場更大型的絞肉戰。。。。

"為什麼還沒開始反攻?烏克蘭駐英大使:目前天氣不允許

烏克蘭駐英國大使普萊斯塔可(Vadym Prystaiko)2日作客天空新聞台談話新聞時,解釋了烏軍為什麼還沒展開備受期待的春季反攻。

普萊斯塔可告訴主持人,首先是他們開始的時候不會向俄軍發出信號。其次,「顯然,到目前為止,天氣並不允許重型戰車在烏克蘭常見的春季泥濘移動」。

另有網友在推特發文表示,普萊斯塔可指基輔也沒打算把反攻的「確切日期與確切方向」告訴俄方。俄羅斯官媒《RT》則轉述,普萊斯塔可稱烏克蘭正瞄準「突破性攻勢」,但同時警告「對這一點寄予太多希望」。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)4月28日也表示,儘管烏克蘭準備好發動反攻收復俄羅斯侵占的國土,但條件是「有上帝的旨意、天氣與指揮官們的決定,我們就會動手了」。"

"天氣轉好即下令攻擊! 烏軍證實「大反攻準備就緒」

晚間最新消息,烏軍首度證實,春季大反攻已經準備就緒,反攻時機點,取決於老天爺,也就是天候狀況允許,指揮官隨時會下達命令。因為雖然已經邁入春天,但是前線雪融後,泥土還沒乾涸,坦克車行進不易,現在還不適合大反攻。

烏克蘭部隊30秒內撤離,因為俄軍反擊砲火馬上打過來。

CNN記者慌張衝上車,因為砲擊聲越來越靠近。

CNN首席國際安全記者Nick PatonWalsh:「不知道俄軍是想要打什麼,不過這也是又一次,俄軍想用密集轟炸砲火,試圖阻止(烏軍)展開反攻。」

反攻山雨欲來,但直到現在烏克蘭都沒有正式宣布開始,倒是無人機部隊先刺探敵情。

烏軍無人機操作員Danilo:「有這種噪音,敵軍應該聽不到無人機的聲音,他們越來越聰明了,所有裝備留在後方,重武裝等等的,並不會隨身攜帶,有時候會看到很專業的士兵,精準地用反無人機槍瞄準。」

俄羅斯士兵似乎更會躲藏,但也有偵察兵發現,反攻還沒打過去俄軍自亂陣腳。

烏軍無人機操作員Samurai:「有時候敵軍會互相射擊,內部自己打起來,他們一副住在自己家的樣子,甚至有直升機對著自己人射擊。」

沒人說清楚,反攻何時啟動,但最近幾星期,俄羅斯營地、倉庫遭到攻擊的次數更頻繁。

CNN主播:「我們聽到更多,在俄軍占領區發生爆炸的消息,畫面上看到的這起攻擊,目標有可能是俄羅斯軍火庫,或是一座輸電站。」

難到這就是反攻的前奏嗎?但採訪前線士兵。春天已經過了大半,天候因素還是一大阻礙。

烏軍軍官Dnister:「坦克和運兵車,還是會卡在泥地,我不認為這種天氣下,能談什麼反攻。」

烏軍砲兵Vadim:「如果地上有泥濘,你就沒辦法移動到太遠的地方,選項就會少很多,也沒辦法進入田野。」

除了泥土沒乾,還有更迫切的人力難題,後備部隊跑下裝甲運兵車。

這次演練模擬突襲敵軍壕溝,最常用的重要戰術都得從頭講起,烏軍士兵不一定各個對戰場熟悉。

烏克蘭國民兵第一旅排長Karat:「有些人本來準備就比較充足,今天看到的這群都還在訓練中,但當需要他們上場時,就會準備好了。」

再來裝備齊不齊全,也是反攻行動一大挑戰。

烏克蘭國民兵第一旅機槍手Mykola:「為什麼進攻的時候,會需要各種軍火,各種重型武器呢,就像我們這樣衝向壕溝,如果敵軍架堡壘,有一把機關槍,那我們的小隊,(沒軍火)是不是就束手無策了。」

回到烏東最前線。

火箭一次只射一枚,少了連續發射的氣勢,有些部隊又在喊彈藥不足。

軍車坦克也是舊裝備,加減維修派上場。

烏軍軍官Dymytro:「這輛是我們從俄軍搶來的T-62,算是70年的老爺爺坦克了,只要西方的豹二坦克,一天不來繼續等,我們就只能用這輛替代。」

再度傳出軍備不夠的聲音,但北約秘書長卻這樣說。

北約秘書長史托騰柏格,先前答應給烏克蘭的戰車,已經送出去超過98%,這代表著,有超過1550輛裝甲車,230輛坦克和其它裝備,包括大量彈藥已經送出。

而反攻行動可能擴大戰場,國際原子能總署,擔心核電廠又遭殃。

國際原子能總署署長葛羅西:「我們需要國際支持所有人的支持,確保札波羅熱核電廠,不會發生任何核災。」

不過烏克蘭總統澤倫斯基,有比較正面的消息宣布。

烏克蘭總統澤倫斯基:「歐洲和全世界已經看到了,俄羅斯強制出境和摧毀我國人口的行為。種族滅絕一定會被判刑的,就像其它俄羅斯對烏克蘭人民,犯下的罪行一樣。」

歐洲理事會通過決議,認定俄羅斯強制烏克蘭兒童出境,有種族滅絕嫌疑,澤倫斯基認為,這是定罪俄羅斯的一大步。"

(也許,這是ChatGPT的機會來了!)

"薪資談判破裂好萊塢編劇15年來首度罷工

美國劇作家協會(WGA)在與電影公司和串流平台業者就薪酬和其他工作條件的談判未獲成果後表示,數千名好萊塢電視電影編劇今天開始罷工。

編劇罷工代表深夜節目可能會逐漸陷入停頓,而且原定於今年稍晚與之後上映的電視劇和電影可能會嚴重延期上檔。

美國劇作家協會推文表示,「根據會員授予的權力,協會理事一致投票決定罷工」。

劇作家協會表示,考量編劇們面臨的生存危機,製片廠對其要求所作回應「完全不足」。

在此之前,代表迪士尼(Disney)和Netflix等公司的電影和電視製作人聯盟(AMPTP)在聲明中表示,談判「結束,沒有達成協議」。

好萊塢編劇上次罷工是在2007年,當時持續了100天,洛杉磯娛樂產業損失約20億美元(約新台幣610億元)。

這一次勞資衝突起因編劇要求更高報酬及從串流熱潮中獲得更多分潤,但是製片廠表示經濟壓力讓他們必須削減成本。

劇作家協會指責片廠試圖創造「零工經濟」,讓編劇變成「完全自由業」。電影和電視製作人聯盟表示,已提出一項「綜合性方案」,其中包括提高編劇薪酬。編劇們表示謀生困難,即使雇主獲利並且為高管加薪,通貨膨脹卻讓他們的工資沒有成長、甚至下降。拿工會規定最低工資的編劇數量比任何時候都多,節目則僱用更少人,編寫較短劇集。

資方聲明指出,編劇們要求「強制性人員配置」,也就是要求片廠「在特定時間內,無論是否需要」,都要雇用一定數量的編劇,這是雙方爭議一個主要癥結。

另一個關鍵問題在於,串流媒體節目付給編劇的費用公式要如何修改。這些節目通常會在完成多年後仍在Netflix等平台上播映。數十年以來的作法是,節目每次重複使用時,例如電視重播或DVD銷售,編劇就會獲得「重播費」。

人工智能面臨倫理考驗

數字技術打開了廣闊的經濟和社會發展前景,但近期的一些技術進步(如人臉識別)也帶來了倫理上的難題。作為人工智能技術的主要開發國之一,瑞士面臨的挑戰不容小覷。

但是串流平台的編劇只能領取固定年薪,即使他們寫出像「柏捷頓家族:名門韻事」(Bridgerton)或「怪奇物語」(Stranger Things)等全球有數億觀眾收看的紅極一時作品。

洛杉磯一位電視編劇告訴法新社,這場談判將「決定串流媒體怎麼對我們經濟補償」,不僅是現在,而且關乎未來。劇作家協會還希望處理人工智慧對於寫作造成的未來影響。

資方表示,2021年支付編劇的重播費總額創下4.94億美元的歷史新高。這比10年前的3.33億美元成長了將近一半,很大程度上要歸功於串流媒體。串流媒體內容爆炸性成長,推動編劇需求激增。

為了競爭用戶數成長,串流媒體過去幾年不惜一切大肆揮霍,業者現正承受來自投資人的巨大壓力,要求他們抑制支出以實現獲利。

一位熟悉電影和電視製作人聯盟立場的消息人士說,「你認為迪士尼解僱7000人,只因為好玩嗎」?"

"芒格:美國銀行業“已充斥著商業房地產不良貸款”,外面一片哀鴻遍野

繼今年3月的矽谷銀行和簽名銀行之後,第一共和銀行於當地時間5月1日也被美國聯邦保險公司(FDIC)接管。短短兩個月,第三家美國銀行“搖搖欲墜”,銀行業的危機仍未結束,且有向其他方面蔓延的趨勢。

作為“股神”巴菲特的黃金搭檔和幕後智囊,伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)副董事長查理·芒格(Charlie Munger)近日就警告稱,美國商業房地產市場似乎也“暗流湧動”,正醞釀一場“風暴”,隨著房地產價格的下跌,美國銀行業“已充斥著商業房地產不良貸款”。

雖然現年99歲的芒格並未明說,但《金融時報》就指出,由於一些銀行的商業房地產貸款中潛藏風險,因此向來傾向於在金融動盪期支持美國銀行業的伯克希爾公司,在這輪銀行危機中仍保持觀望態度,並未出手注資。

同時,除了芒格這位“身經百戰”的投資者之外,近期華爾街眾多知名大行也都紛紛發出警訊,認為當前美國地區性銀行的危機正蔓延到商業地產市場,商業地產可能成為繼銀行危機後的下一個“暴雷行業”。

《金融時報》報導截圖

當地時間4月30日,英國《金融時報》發布了近日對芒格所做的專訪報導,在其位於洛杉磯大威爾郡家中的陽台上,99歲的芒格身穿格子襯衫,坐在輪椅上主持會議,並接受了採訪,而當時電視屏幕上正實時播放著美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)有關第一共和銀行陷入困境的新聞報導。

“情況還沒有2008年那樣糟糕。”不過,芒格表示:“但銀行業遇到的麻煩,就像其他地方會遇到的麻煩一樣。在好的時候,你會養成壞習慣……當不景氣來臨時,他們已經失去太多了。”

《金融時報》稱,巴菲特和芒格執掌的伯克希爾公司,長期以來都會在金融業不穩定之時支持美國銀行業,比如2008年金融危機時,該公司向高盛集團(Goldman Sachs)注資50億美元,並在2011年向美國銀行(Bank of America)注入了同等數額的資金。

然而,到目前為止,伯克希爾公司一直對此輪銀行危機持觀望態度,多家銀行也接連倒閉。芒格說:“伯克希爾做了一些銀行投資,結果非常好。我們對銀行也有一些失望的情緒,明智地經營一家銀行並不是一件容易的事,導致做錯事的誘因有很多。”

報導稱,伯克希爾公司“保持沉默”的一部分原因,源自銀行龐大的商業房地產貸款組合中潛藏著風險。芒格指出:“很多房地產的情況已經不太妙了。我們有很多陷入困境的辦公樓,很多陷入困境的購物中心,還有很多陷入困境的其他地產項目。”

“外面一片哀鴻遍野”(There's a lot of agony out there),這是芒格對於當前形勢的形容,而對於銀行已經開始減少對商業開放商的貸款,他補充說:“與六個月前相比,目前美國國內每家銀行對房地產貸款都收緊了很多,這些貸款似乎都太麻煩了。”

《金融時報》指出,芒格發表上述言論之際,一場動盪局勢正席捲美國金融體系。在幾家銀行倒閉後,美國金融體係正在應對一場潛在的“商業地產大崩盤”。

當地時間5月1日,美國聯邦保險公司(FDIC)宣布,美國加利福尼亞州金融保護和創新部門已指定FDIC作為第一共和銀行的接管人,而摩根大通銀行將承擔第一共和銀行“所有存款和幾乎所有資產”。

《華爾街日報》指出,第一共和銀行是繼矽谷銀行、簽字銀行後,美國兩個月來倒閉的第三家銀行;同時也是美國歷史上倒閉的第二大銀行,總資產僅次於2008年倒閉的華盛頓互惠銀行。

近期,包括美國銀行、高盛集團、摩根士丹利、摩根大通等等,越來越多的華爾街大型投行都發出了類似警告——商業地產可能成為繼銀行危機後的下一個“暴雷行業”。

根據高盛的報告,美國有4.5萬億美元(約合31.1萬億元人民幣)的未償商業/多戶抵押貸款,其中40%來自銀行,約為1.7萬億美元。地區性銀行約占美國銀行業貸款的65%,而根據FDIC的數據,中小型銀行佔商業房地產貸款總額的約80%。

作為美國商業地產的最大債主,地區性銀行的危機正蔓延到商業地產市場。美國銀行首席投資策略師邁克爾·哈特內特(Michael Hartnett)強調,隨著商業地產貸款的貸款標准進一步收緊,商業地產被廣泛視為下一個遲早會崩潰的領域。

明晟(MSCI Real Assets)的部門研報也顯示,美國商業房地產在2023年將有4000億美元債務到期,2024年另有近5000億美元貸款到期,未來五年內共有2.5萬億美元(約合17.2萬億元人民幣)的債務到期。"

"耶倫警告國會:美國或將最早6月1日發生債務違約

當地時間5月1日,美國財政部長耶倫致信眾議院議長麥卡錫等國會領導人,警告美國政府或將最早在6月1日突破債務上限,出現債務違約,比此前預測的日期早數星期。

1日,白宮發布聲明,表示拜登當日與麥卡錫通話,邀請其9日與其他國會領導層人員赴白宮開展債務上限討論會。

在信中,耶倫表示,自己此前預測財政部1月起實施的“非常措施”可以支撐過6月初,不過“審閱了最近的聯邦稅收收據後”,自己不得不得出結論,聯邦政府將於6月初、甚至6月1日就無法再履行政府的所有開支義務,除非國會同意提高債務上限。

耶倫警告說,如果美國政府真的違約,“將對美國經濟、所有美國人的生計和全球金融穩定造成無法彌補的損害”。不過,她還是強調自己無法預估具體日期。

實際上,美國政府早在1月就理論上達到了31.4萬億美元的債務上限,但是財政部可以通過挪動資金等金融手段“非常措施”短時間保證政府的正常運行。雖然這被稱為“非常措施”,但是美國財政部近年已多次被迫使用這些手段,以至於“非常措施”已經被認為“常態化”了。

4月18日是美國報稅截止日,根據歷史經驗,隨著與美國國稅局主要年度申報截止日期相關的付款陸續到來,當日美國現金儲備增加1500-2000億美元是正常水平,然而今年僅增長了1084.7億美元。

耶倫還宣布,財政部將即刻暫緩發放新的州和地方政府系列債(SLGS),以減少美國聯邦政府的賬面債務,不過這將轉而增加州和地方政府舉債的難度。

布魯金斯智庫此前預測,如果美國政府真的發生債務違約,美國財政部預計將優先保證美國國債等財政支出,以維護美國政府信用,而可能選擇暫緩部分福利開支,如社會保障、醫療保險和軍人薪水等,暫時犧牲美國窮人的利益。但是,即便如此,債務違約也將損害各方對美國政府的信心,體現出極端黨爭如何影響美國政府的正常運行,直接經濟影響可能包括國債利息增加、股市和金融危機、消費業下滑、稅收減少等問題,有可能直接觸發經濟衰退,因此美國多方都在呼籲兩黨盡快就此達成妥協。

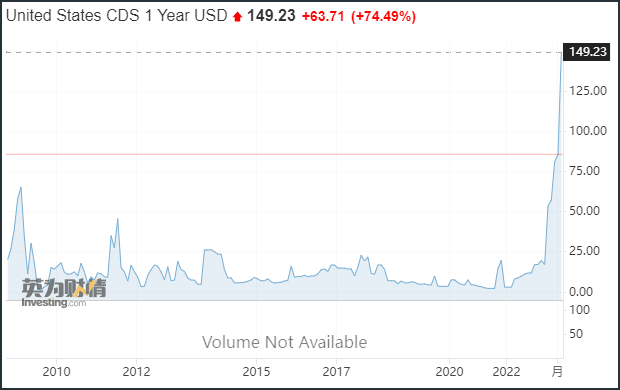

受耶倫信件的影響,1日,美國政府1年期債券的信用違約掉期增長了74.5%,達到了歷史最高的149.23基點,遠超2011年債務上限危機時的峰值,當時標準普爾公司首次取消了美國的AAA信用評級。信用違約掉期相當於債券的保險,意味著如果發行方違約,持有方通過購買信用違約掉期可以彌補資產損失,因此該指數可代表投資者對違約風險的評估。當前的149.23基點,表示投資者需要支付149.23美元才能保險1萬美元的債券。除此之外,所有期限在4年內的美國國債的信用違約掉期均已達到歷史最高值。

美國政府1年期債券的信用違約掉期(圖源:英為財情)

共和黨一直強調,美國政府過去一直不負責任地增加開支,才導致了當下的高負債率,民主黨對此負有主要責任。民主黨則指出,兩黨對增加財政赤字都各自負有責任,共和黨通過的減稅政策也增加了財政赤字。

共和黨控制的眾議院4月26日通過了一項法案,一邊節流、一邊提高債務上限。然而,該法案削減了對醫保等福利的開支,引來了民主黨人士的批評與反對,認為政府此刻減少支出將會“主動觸發經濟衰退”,因此該法案被美媒普遍認為“沒有任何生效的可能”。此外,該法案沒有開源,甚至因削減稅務官的人數而被美國國會預算辦公室(CBO)認為將減少美國政府的收入。

對耶倫1日的信件,麥卡錫發聲明稱,“在拜登政府不作為的三個月後”,“眾議院共和黨人已經完成了他們的工作,通過了一項負責任的法案,提高了債務上限,避免了違約,並解決了不負責任的開支。與此同時,拜登總統拒絕履行他的職責,威脅要將我們的國家帶入其有史以來的第一次違約。”

美國總統拜登則多次強調,債務問題應該是在商量通過法案時討論的,現在提高債務上限只是“確認美國政府將繼續履行政府的所有開支義務”,反對在此關頭討論任何政策變動,拒絕就此妥協。不過,他此前也曾表示,將一票否決共和黨可能通過的削減醫保、社會保障等福利的法案。

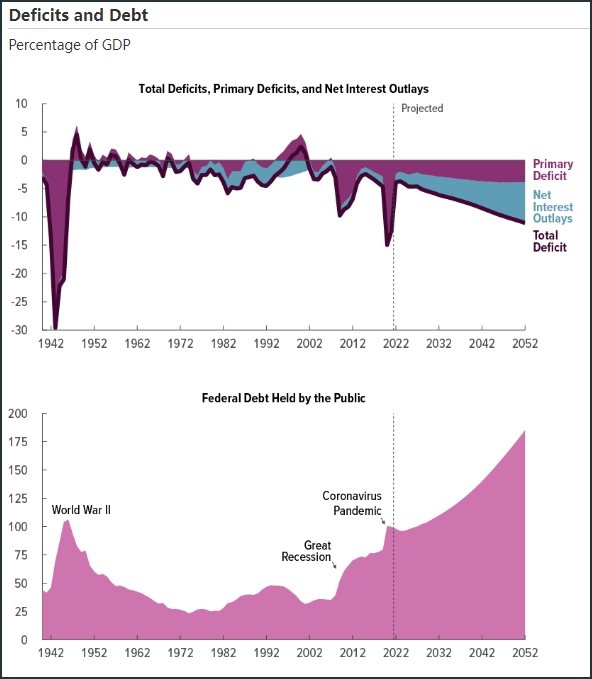

不論美國最後是否、如何提高債務上限,美國都將面臨愈發嚴峻的財政危機。在其2022年預算報告中,美國國會預算辦公室預測美國政府負債率將持續上升,而隨著利率上升,即便財政赤字問題得到解決,單是債務利息的支付也足以推動美國債務不可持續的增長。"

上圖:利息支出(青色)預計將超過赤字額(紫色)。下圖:債務率走勢預測(圖源:CBO)

"又一銀行倒下,美國爆發最大危機!中國悄悄出手

剛剛,美國又倒一家銀行,這是美國3月以來倒下的第三家商業銀行。

記得兩三天前,佔豪還在文章中分析,美國第一共和銀行倒閉是避免不了的了。話音剛落,第一共和銀行就倒了。為啥佔豪能準確判斷第一共和銀行要倒了呢?請戰友們點贊轉發,聽佔豪深度解析。

大家注意一下新聞報導的細節,第一共和銀行是在經過一個週末的加班談判後,最終由美國加州金融保護和創新部在當地時間5月1日凌晨宣布,第一共和銀行被聯邦政府金融機構美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管,之後摩根大通將接手第一共和銀行的所有存款包括未投保存款以及絕大部分資產。第一共和銀行在經過一個多月的掙扎後,最後還是頂不住壓力崩潰了。

與硅谷銀行銀行當時倒閉不同的是,摩根大通第一時間接管了第一共和銀行,也就是說給第一共和銀行的儲戶兜了底,錢不會取不出來了。可能有很多人問,為啥矽谷銀行沒人兜底?

其實,背後原因很簡單也很扎心——矽谷銀行很多儲戶是非美國的高科技企業,主要是印度和中國的高科技企業儲戶。為啥印度和中國的高科技企業都存矽谷銀行?因為存矽谷銀行可以裝面子,吹出來自己的錢存在矽谷銀行就顯得自己有實力一樣。

不過,在中國,很多資金被美國黑了的高科技企業主或投資人並不敢聲張,擔心影響自己在中國市場的信譽,所以現在基本屬於啞巴吃黃連的狀態,印度情況現在看來也差不多。第一共和銀行的情況就不同了,主要客戶都是美國的高淨值人群和企業,就是美國最精英的那批人,美國政府當然兜底。

而且,客觀而言,如果美國的銀行都賴賬,那美國政府和美元的信用都會崩塌。從美國政府和美聯儲的視角看,第一共和銀行不會是最後一家倒掉的商業銀行,未來還會有很多,所以他們必須先攔住這種趨勢。其實,從第三方視角看,對美國來說,這才是最可怕的。也正是基於這樣的原因,美國政府和美聯儲必須妥善處理。

當然,考慮到第一共和銀行的客戶群是具有價值的,美國的大型銀行是願意接手的。而且,我們從美國政府處理的方式上可以看出,其選擇的策略和之前瑞士政府選擇的策略是一致的,即政府和中央銀行牽線搭橋,由更有實力的商業銀行接管倒閉銀行的業務,即為儲戶兌付存款,以及接手相關銀行的資產。至於央行,則需要給接管銀行足夠的融資來完成對相關銀行業務的托底。

說白了,就是央行給大型商業銀行融資,以換取大型商業銀行接管相關商業銀行的業務,確保不會因為相關商業銀行倒閉而引發社會信用危機。如果一切都由美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管,那儲戶就只能拿到25萬美元的存款保險兜底金額,這將會嚴重打擊社會信心。

當然,對於大型銀行來說,像第一共和銀行還是有吸引力的。一方面,截至4月13日,第一共和銀行的總資產約為2291億美元,其存款為1039億美元。也就是說,第一共和銀行借出去的錢有2291億美元,這些業務還是能產生收益的,這是大型銀行非常關注的點。

由於美聯儲加息,儲戶把更多錢挪到了更大型的銀行以謀取更高的收益,所以最終第一共和銀行運行不下去了。但是,當第一共和用戶被大型銀行接管之後,那麼大型銀行就可以直接吃掉第一共和銀行的高淨值用戶。

事實上,截至去年底,第一共和銀行擁有約2120億美元的資產和1764億美元存款,也就是說在過去3個多月時間裡,再加上其它銀行救助的300億美元,這意味著第一共和銀行的儲蓄流出超過1000億美元。按這樣的架勢持續,再有三個月,第一共和銀行的用戶存款將被取光。

對銀行來說,當貸出去的錢比儲戶存的錢多太多的時候,實際上就意味著其信用要破產了。美國的具體要求不知道,但我國對商業銀行的要求是貸款餘額與存款餘額和比例不得超過75%,也就是說存款餘額比貸款餘額要高。但無論美國怎麼規定,第一共和銀行的儲蓄還在繼續流出,它當然就無法再持續經營。但對於摩根大通來說,接管後不但可以從央行那獲利,還可以從第一共和銀行的業務中獲利,這也是摩根大通願意接手的原因。

第一共和銀行是美國第十四大銀行,其用戶主要是高淨值人士和企業,所以美國最大的銀行摩根大通願意接手。整改後,第一共和銀行的儲戶將成為摩根大通的儲戶,儲戶無需更換銀行關係並可以完全動用此前的存款,而摩根大通則直接拿到這些高淨值用戶。對摩根大通來說,這顯然意味著它的業務再次擴張了,而這正是過去美國政府極力避免的,因為銀行業過度集中和壟斷,其係統性風險會更大。然而,迫於現實,美國政府不得不接受第一共和銀行被摩根大通收購的現實,因為已經無路可走。

摩根大通發表的聲明則明確,該行將收購第一共和銀行的大部分資產,包括約1730億美元貸款和300億美元證券。在存款方面,該行將接管第一共和銀行的約920億美元存款,其中包括11家銀行今年3月為救助第一共和銀行而存入的300億美元未投保存款。

相關聲明發布後,摩根大通股價在美股盤前上漲3.8%。《華爾街日報》認為,有了美國最大銀行接盤,第一共和銀行的倒閉不太可能引發銀行業的新一輪信任危機。雖然暫時不會引發新一輪信任危機,但顯然美國的核心問題只是被隱藏了,而不是被解決了,這才是最可怕的!

所謂的核心問題,就是美國的通脹依然高企,遠沒有達到美聯儲所希望的2%左右,這意味著美聯儲將不得不繼續維持高利率。高利率,不但意味著經濟運行成本增加,也意味著經濟增長將遇到重大困難。在這種情況下,未來必然還會有更多普通商業銀行的存款向大型銀行流動,那麼中小銀行就將承受巨大壓力。隨著更多銀行倒閉,當大型銀行吃不動的時候,社會的信用危機溢出效應就會爆發。這是美國的大雷,以後會爆!

美國銀行業的形勢和經濟形勢, 要求美聯儲必須盡快降息。然而,相比降息,現在更加現實的問題是,在國際上對美元的認可度越來越低,人民幣對美元的替代正在加速。事實上,美元加息週期內留下的交易貨幣、儲備貨幣市場空白,很大程度上被人民幣大規模填補了。

這種情況,也就意味著未來當美聯儲大規模降息的時候,大量美元並不能通過美國政府發債向全球釋放。換句話說,美聯儲釋放的流動性,並不能形成對全球資源的調動能力。譬如,美國政府發債,其他國家不買了,美聯儲就不得不包圓。於是,美聯儲通過美國政府向市場投放了大量貨幣,而投入這麼大的美元貨幣,在全球都拒絕美元的情況下,美元必然貶值,購買力必然下降,這就會導致更多的人拋售美元,美元會更快貶值。如此惡性循環,美國在全球範圍內的購買力就會大幅下降。美元購買力的大幅下降意味著,美國人民手裡的錢都會大幅貶值,他們將買不到足夠多的東西,那美國國內必然會出現持續的惡性通脹。

如此演繹下來,其中的邏輯就是:美聯儲現在一方面要因為高通脹不得不維持高利率不能降息,另一方面經濟增長的需要和美國銀行業的危機又需要美聯儲必須盡快降息。可能未來通脹再降一點,美聯儲將不得不盡快降息。但更大的問題是,如果全球市場不再廣泛接納美元,或者接納不了那麼多美元的時候,美聯儲剛一降息,美國就又會出現惡性通脹,然後就會迫使美聯儲不得不再度加息。美聯儲一加息,接著美國經濟增長就會進一步放緩,美國商業銀行就會遇到更大的問題,就會有更多商業銀行倒閉,如此反复循環。

大家應該看明白了吧,這是不是美國政府最大的危機?

其實,美國最根本最嚴重的問題是,國內已經沒有足夠的生產力了,生產力都轉移到以中國為首的發展中國家了。過去,美國主要通過科技霸權、軍事霸權、金融貨幣霸權,用剪刀差的方式剪他國羊毛從而獲得足夠多的利益,誰不讓剪羊毛美國就打誰。現在不同了,美國高科技被中國突破了,美國軍事能力也比中國強不了多少了,美國的生產力與中國無法相提並論,現在連美國的金融貨幣霸權也被人民幣突破了。於是,美國就出現了這樣的局面。

其實,今天的一切,都是美國逼中國逼出來的結果!那麼,我們不禁要問,美國接下來怎麼辦?打仗搶別的國家嗎?打仗系統性風險更大,因為現在美國有可能打輸,一旦打輸了,美國不但全球霸權沒了,國家還可能分裂;不打仗不去搶他國嗎?眼見著自己家的窟窿越來越大,大廈將傾的節奏感越來越強!

所以,現在對美國來說是最大的危機,對中國來說是機會最大的時候,也是最危險的時候!因為,美國可能狗急跳牆,而我們就是美國的終極目標!當然,面對美國的咄咄逼人,中國的出手也非常凌厲!政治上,中國已經開始引領世界,開始設置議題;經濟上,中國GDP增長佔全球三分之一;金融上,人民幣攻城略地;軍事上,中國軍備越來越先進,製造速度越來越快······

基於這樣的形勢,我們必須做好自己的事情,必須多造打狗棍打狼槍。如果豺狼來了我們有獵槍,如果惡狗來了我們有打狗棍!沒有選擇了,大家團結一致,準備迎接歷史性挑戰吧!"

若說老美是要用戰爭來聯繫半個世界,中國就是要用和平來聯繫整個世界。

“中印利用自身影響力幫助解決緬甸危機

中國正在利用聯合國平台解決緬甸危機。國際社會應尊重東盟在緬斡旋努力。印度正在加緊參與解決緬甸問題。

中方呼籲國際社會國際社會尊重緬甸主權,支持各方各方彌合分歧,重啟政治轉型進程。這是中國外交部長秦剛在北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使海澤時做出的一番表示。

中國外長的呼籲是在美國和其他一些西方國家通過實施制裁和不承認緬甸軍政府作為解決危機的內部政治對話的一方而乾涉緬甸內政背景下發出的。在緬甸軍政權執政兩年多的時間裡,美國、英國、歐盟、澳大利亞和加拿大對政府及其個別官員實施了幾項製裁。試圖在國際上孤立緬甸,但這無助於克服危機,反而加劇了危機。

秦剛呼籲在緬甸問題上要審慎務實行事以防矛盾激化、危機外溢,這並非巧合。這一呼籲不僅針對西方,而且顯然也針對東盟。西方正企圖將東盟分為支持和反對與緬甸軍政權對話的兩大陣營。中國外長表示,國際社會應尊重東盟斡旋努力,推動落實東盟“五點共識”。其中一點恰好敦促緬甸衝突雙方間的對話。

中國外長強調,中方願繼續為聯合國特使斡旋努力提供支持和幫助。聯合國讚賞中方為推動解決緬甸問題發揮的重要作用,並希望中方繼續為緬甸的和平、穩定與發展作出積極貢獻。

為此中國正積極與聯合國、東盟以及與緬甸的雙邊合作,與軍方保持務實對話。中國是緬甸重要的經濟和戰略夥伴,也是緬甸最大貿易夥伴之一。據緬甸商務部稱,2022年至2023年2月緬中兩國貿易額約為84億美元。幾十年來中國一直是緬甸外資的主要來源國。1988年至2019年中國對緬投資超過250億美元。自軍方於2021 年2 月上台以來,中國已在緬甸投資超過1.13 億美元。從戰略上講中國在緬甸最重要的投資是中緬經濟走廊,包括鐵路、公路以及從中緬邊境到孟加拉灣的天然氣和石油管道。

中國在緬甸影響力的增長促使印度更加積極地為緬甸問題的解決作出貢獻。4月25日印度主持了第二次1.5軌對話。與會者除了印度代表外,還有緬甸、孟加拉國和柬埔寨、泰國、老撾、越南和印度尼西亞等東盟五國中層官員。印尼為2023年東盟輪值主席國。第一次關於推動緬甸內部政治和解的1.5軌對話3 月在泰國舉行,下一次對話計劃將由老撾組織。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所南亞和印度洋地區研究室負責人阿列克謝·庫普利亞諾夫在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示,與中國爭奪在緬甸的政治影響力只是印度朝這個方向努力的原因之一。

阿列克謝·庫普里亞諾夫說:“從一開始印度就表現出參與解決緬甸問題的意願。重要的是它不要離緬政權太遠,以免讓中緬走得太近。印度一直在正式和非正式地主張對緬甸軍政府採取更溫和、更平衡的立場。印度人有興趣將緬甸與其基礎設施聯繫起來,並使緬甸像孟加拉國一樣成為其東北地區發展的走廊。”

印度正在開發印緬泰公路項目以及卡拉丹多式聯運項目。建成後將把印度東北地區與東南亞連接起來。

庫普里亞諾夫專家指出,印度最關心的是與緬甸保持友好關係,因為一旦東北部發生種族衝突,分裂運動就會明顯增加,屆時自己就會得到緬甸政權的支持。

庫普里亞諾夫專家說:“印度有意封鎖這部分邊界,阻止分裂分子前往緬甸境內並在野戰營地休整、集結後再次進入印度境內。印度在與緬甸軍方關係處理方面有著相當好的記錄。在印方的默許下,緬甸可在緬甸邊境地區開展行動。 印度還與緬甸軍方開展聯合行動,打擊分裂分子、非法販運人口、武器和毒品等。

總之,印度人非常希望緬甸成為一個穩定的國家,緬政府能控制自己國家的整個領土,和平出現在那裡。中國有著同樣的希望。”

內文搜尋

X