。

。沒記錯的話,這份工作做了大概3年左右,雖然後來幸運換到知名飯店工作,但那個調薪幅度實在是⋯⋯數年過去才在32K徘徊,有探聽到即使做到小主管的位子,薪水數字也不是很漂亮,心裏不免擔心,難道產業的薪資天花板就是這樣嗎?這才讓我萌生了跨產業轉職的念頭。

我很清楚自己的目的導向,就是能夠服務人群之餘,還能賺更多的錢,便開始朝著做業務這個方向去想,什麼樣的業務工作適合我?經過一番思考,最後鎖定不動產相關的產業。

會選擇這行的最初想法,只是單純認為就業門檻比較低、以件計酬,對於我這樣毫無經驗又非相關科系的人來說,只要我肯努力或許就能獲得相應甚至是事半功倍的報酬(吧?)只是光一個不動產業就有不只一種業務類型,雖說想賺錢,但同時也有點害怕自己與客戶之間出現「你猜忌、我算計」的這種互動方式

,這點真的讓我蠻糾結的。

,這點真的讓我蠻糾結的。願意去試水溫的契機

拜先進的「大數據」所賜,因為已經好一陣子都在瀏覽有關不動產業的網頁,我的臉書頁面也開始跳出相關資訊的貼文;其中「社會住宅」這4個字吸引了我的目光,印象中好像是立意良善的政策,後續我就開始去找有無相關職缺,以及有沒有發展性。

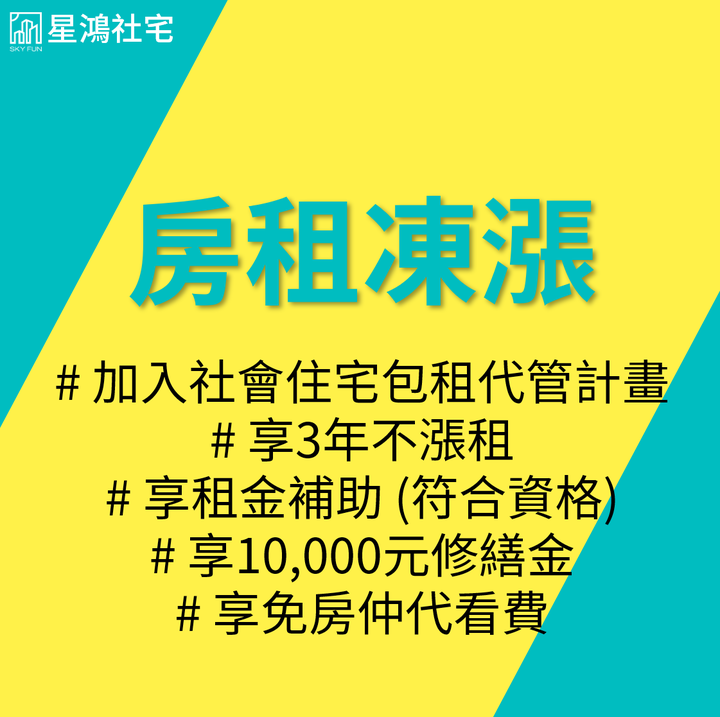

刷了一輪人力網站,我看到星鴻股份有限公司,便順道去看一下他們家的粉專,知道他們是專做各種包租代管、社會住宅媒合的公司,進一步了解才發現,星鴻最一開始先標到新北市的社會住宅案子,之後拿到六都(台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)的社宅案,看到這裡就讓我蠻驚訝的,但真正讓我投下履歷的最關鍵因素,是這個行業的商業模式有吸引到我。

為了在面試時有好表現,我事前做一些功課,發現社宅包租代管是屬於「政府補貼型產業」,也就是說,身為業務的我,不管是對房東還是房客,都是在幫他們做「免費」的媒合服務,不會向任何一方收取費用,這就非常顛覆我對一般業務的認知,因為和房東、房客不會有直接的金錢利益衝突,我想像自己之後去談case應該會比較有底氣。

至於我的報酬,是來自政府補貼的預算,而非從客戶身上抽成,這就是「政府補貼型產業」吸引我的地方,不必將利益鎖定在客戶身上。

社宅產業的前景

很快地面試結果出來,而我也順利錄取了,一方面覺得「哇,一切似乎進展滿快的」,但同時也不免有點徬徨⋯⋯我做得下去嗎?有前景嗎?

本著想趕快賺錢的初衷,我隨即轉換了想法。首先想到的是,在這裡做業務相關的工作,已經算滿符合自己的性格,畢竟是第一次接觸這行,要踏入門總是會有點心生膽怯;而另一方面又能磨練與人交涉的技巧,對我來說有點像是菜鳥業務訓練班的概念。

而過程中我當然也會擔心是否很難賺到錢,不過可以跟大家簡單提一下,培訓課程中的所談到社宅不動產的產業面貌,要做社宅不動產這塊領域,最大的目的就是希望有愈來愈多房東能加入社會住宅計畫,並以較優惠的價格出租給有需要的房客,而房東本身也能獲得政府補助,透過一連串的利多推廣以改善租屋市場。

但據統計,全台灣只有10%的房東願意曝光繳稅

,重點來了!也就是說,社會住宅在這塊市場的成長空間還有90%,我原先擔心市場會飽和的疑慮也就煙消雲散。

,重點來了!也就是說,社會住宅在這塊市場的成長空間還有90%,我原先擔心市場會飽和的疑慮也就煙消雲散。不過,公司的成長性高跟我的個人成長有什麼直接關係?是否能連帶讓我的收入也跟著提升?培訓內容有提到推廣社宅計畫的報酬,其中一點很吸引我的是——持續性收入。只要我成功媒合到一筆案件,每個月我都能收到該筆的代管費用,直到公司/政府政策停止,或是房東停止合作,也就是說這筆收入不會只是「單次收益」。

理想狀況下,只要我努力地去推廣政府推出的方案,順利媒合到更多的case,這樣的持續性收入自然也就會越滾越大,超越我原先工作的薪水應該是可期待的。

雖然不確定未來是不是真的如此美好,但因為自己本身也十分認同社會住宅的理念,所以目前就朝這個方向去努力看看,假如真的上軌道成功,屆時再來跟大家分享更多的轉職經驗談