踏入空拍世界即將滿一個月,原來這樣看世界這麼有趣,400呎高空、壯闊的大地更顯自己渺小,感謝科技的進步,現在只要一個手掌大機器就能擁有這些景致,我想這應該比爬到巨人肩膀上拍照還過癮。

然後有些人就軟腳了!? ※懼高症者注意(好像太晚講了)

雖然飛行時數極低,不過我還是把這陣子蒐集的資訊與心得整理成這篇文章,對於尚未購買的使用者應該會有幫助。

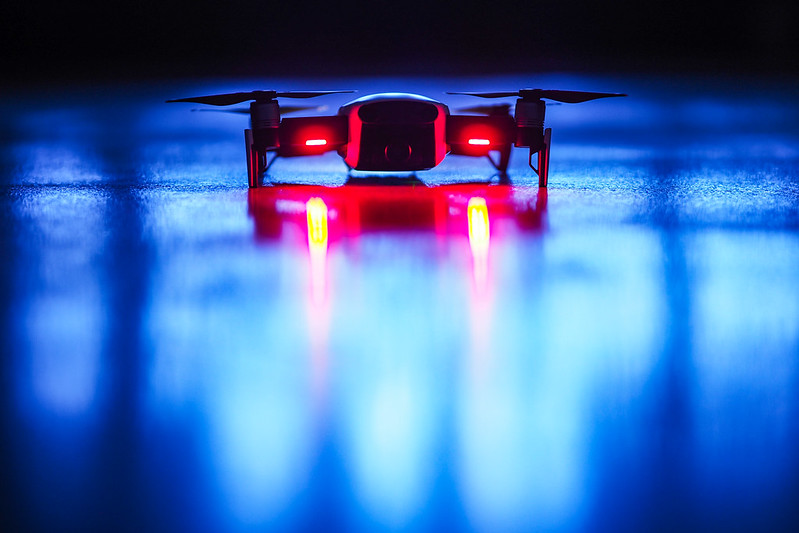

沒錯,全文圖片都是使用這台看起來7pupu的小傢伙所拍攝,DJI於2018年推出的新機。

※本文都是關於拍照,並沒有錄影的段落喔。

【忽然出現的前情提要】

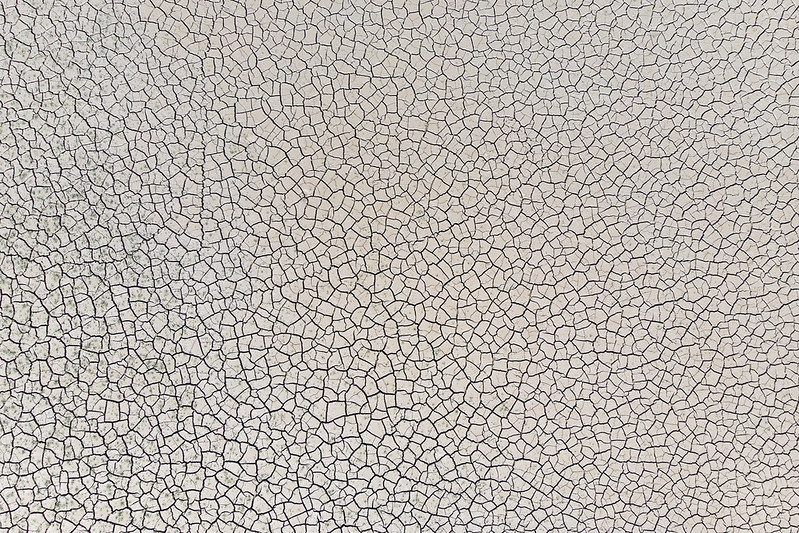

某個早晨騎著車在水庫附近閒晃,發現水庫已經有1/3見底,乾涸的庫底見了光,泥巴佈滿裂痕、傷痕累累的樣子令我著迷與震撼,滿腦子只想將它記錄下來。只是此時此刻,我不管用長焦遠拍或是換成超廣角近攝都拍不出想像中的震撼感, 一氣之下LINE了朋友商借空拍機,沒想到代理商竟然答應啦,然後我才能拍下了這系列照片,也算是實現一個小小夢想。

然而,成功拍到龜裂庫底泥土後,竟然就吃起土來了。歸還那天自己也下訂了一台Mavic Air...就當作是買廣角鏡送500公尺高的腳架吧,我這樣摸著良心告訴自己。

其實一年前就有買空拍機的想法,礙於種種流言與勸阻遲遲沒有下手。雖然目前還飛不到一個月,不過每天都會先去飛一趟再去上班、甚至下班也會去飛,因此累積不少照片與操作上的心得,沒有想像中的複雜,也一洗自己之前對於網路討論的種種疑慮。

回到正題,我把文章分成下列幾個段落,當然你也可以利用"Ctrl+F"選擇項目跳著看:

【科普時間】

【選購空拍機】(部分圖片由於圖床問題,只收錄在Blogger)

【飛行前準備】(部分圖片由於圖床問題,只收錄在Blogger)

【拍攝模式與照片畫質】

【配件選購】(部分圖片由於圖床問題,只收錄在Blogger)

【夜間飛行與夜拍】

【上帝視角】

【更多實拍圖】

---------------------------------- 文章開始 ---------------------------------

【科普時間】

Mavic Air 是四軸空拍機可摺疊式設計,非常易於攜帶。

而四軸代表四個螺旋槳,利用Roll(翻滾)、Pitch(俯仰)、Yaw(偏擺)來做懸停、維持姿態及平飛等動作,也就是前後左右、上下旋轉,加上帶有三向雲台的相機模組進行拍照與錄影。

三向雲台運作範圍如下:

俯仰:-100° 至 +22°

橫滾:-30° 至 +30°

平移:-12° 至 +12°

相機模組使用1/2.3英寸、1200萬像素CMOS感光元件、24mm廣角鏡、光圈f/2.8。

錄影支援1000Mbps碼流錄製4K/30FPS影片、1080p/120FPS慢動作影片。

Mavic Air長飛行時間可達21 分鐘,飛行速度可高達68.4km/h,官方宣稱擁有五級抗風性能使它在5000公尺高海拔地區飛行,也代表台灣任何一個角落、包括玉山主峰都能使用。

我想大多數購買用戶都會跟我一樣,在購買空拍機前爬文應該會看到不少關於"法規越來越嚴格"以及"炸機"、"某某空拍機衝撞景點"之類的討論文,而政府也擬定未來將要考照才能飛行,我認為要執照就去考,這並不是什麼太大阻礙,就跟開車、騎機車一樣。

要知道空拍機失事大多屬於"人為問題",通常是不當操控、過度的極限飛行、不熟悉的環境飛行等因素所造成,空拍機並不會自己衝到機場或是軍事基地裡面,任何人都要謹慎小心操作,避免在惡劣環境或天氣起飛,正常條件使用空拍機是非常安全的,有這基本小認知後就可以進入下個章節啦。

【選購空拍機】(部分圖片由於圖床問題,只收錄在Blogger)

【飛行前準備】(部分圖片由於圖床問題,只收錄在Blogger)

【拍攝模式與照片畫質】

Mavic Air使用1/2.3英吋1200萬像素CMOS感光元件,等效135片幅24mm焦段,光圈固定在f/2.8,對焦點由0.5公尺至無窮遠。由於沒有葉片設計無法縮光圈、也沒有實體快門,M模式只能控制ISO及快門,長曝只能透過ND減光鏡。

電子快門範圍:8s - 1/8000s

照片ISO可調範圍為:

ISO100-1600(自動)

ISO100-3200(M模式、手動)

另外Mavic Air有下列六種拍照模式可選:

1.單張拍攝

2.HDR拍攝

3.連拍(BURST):3/5/7 張

4.AEB連拍(自動包圍曝光):3/5 張@0.7EV步長

5.定時拍攝:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒

6.全景模式(共四種):

竪拍(3×1):橫42°×縱78°,寬2048×高3712

廣角(3×3):橫119°×縱78°,寬4096×高2688

180°全景(3×7):橫251°×縱88°,寬6144×高2048

球形全景(3×8+1):寬8192×高4096

還是要說一下Mavic Air畫質與我常用的拍攝方式。

我覺得Mavic Air畫質比目前的智慧型手機好一點,但還是差了微單一截(我只有M4/3微單系統),我拍攝的照片全部都會進行後製。

我習慣使用Adobe Lightroom後製,是Lightroom CC版本。

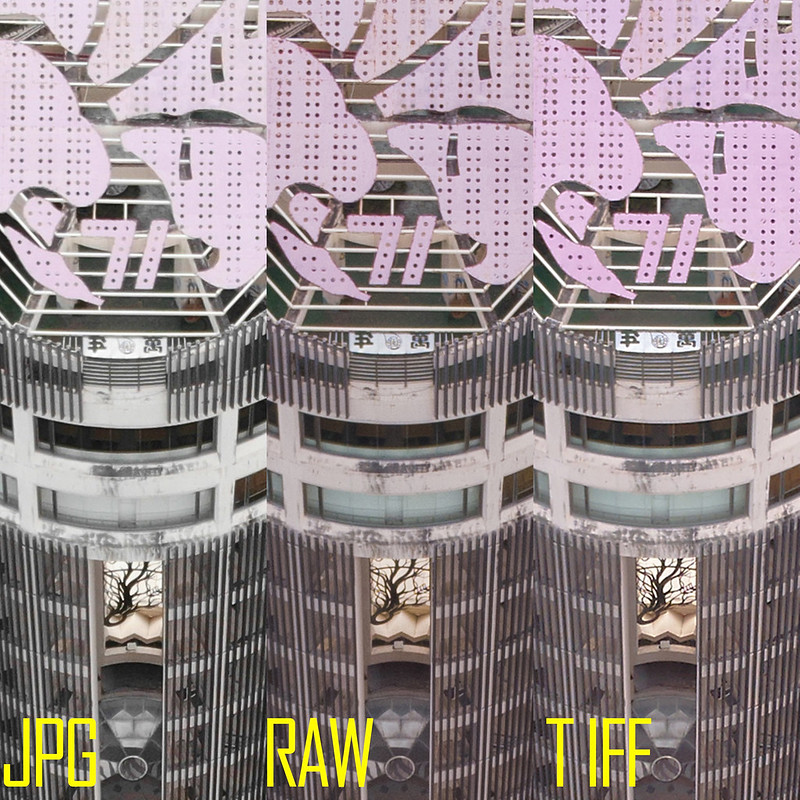

由於空拍機我只用來拍照,後來只拍DNG在使用Capture one轉檔成TIFF在進LR調色。看似複雜,其實也只多了DNG轉TIFF這個動作而已。

Mavic Air使用的是24mm廣角鏡頭,透過GIF檔動圖可以清楚知道JPG與未修正的DNG前後差異。

這張是jpg修正過後的效果,如果搭配修圖軟體可以達到更好的修正畫面。

廣角鏡頭多用來拍攝風景,空氣品質會影響照片品質。如果當天霾害問題嚴重或是起霧,遠方物體細節便會下降,如狀況不嚴重可透過Lightroom的『去朦朧』修正,有時候我也會使用『加粗顆粒』的方式讓照片呈現不同的視覺效果。

台灣夏天空氣品質往往較冬天好,尤其是午後雷陣雨後更是能見度破表,這時候更容易讓風景照高清壯闊。

另外貼近被攝物或是盡量飛高帶入更多風景畫面都是廣角鏡使用上的小技巧,我會特別去注意水平、避免畫面輕微歪斜。

如果你喜歡非常寬闊的畫面,內建的幾個全景拍攝模式都有不錯的效果,並且會自動合成。

放大檢視會發現照片邊緣有重疊的痕跡,這要是當天氣候而定,風越大越明顯。

四軸穩定性佳,優異的懸空能力、加上超越人體高度侷限,可以在不可思議的角度拍照,讓自拍照與眾不同。

我特別喜歡在陽光強烈的日子拍照,試著去找尋更多光影交錯的畫面,不一樣的高空探索。

(Mavic Air沒有防水雨天不建議飛行)

我習慣將原本4:3畫面裁切成3:2比例,會建議盡量不要裁切畫面,最好還是透過移動空拍機去構圖,1200萬畫素容易因為過度裁切導致解析度變差,這幾點都是我習慣的拍攝模式與後製方法,飛上天空玩法更是比在平地還多。

【配件選購】 (部分圖片由於圖床問題,只收錄在Blogger)

【夜間飛行與夜拍】

夜拍是許多攝影人喜愛的拍攝方式,Mavic Air擁有7個視覺傳感器,可偵測前、下、後三個方向障礙物,礙於夜間光線不足,只是它在晚上或是光線不足的情況下會失去作用。

夜間飛行可以透過機臂上的警示燈來確認飛行器位置,這時候『DJI GO 4』就很重要了,市區起飛一定要確認上方或附近是否有電線避免撞擊,盡量目視飛行。

Mavic Air 白天畫質表現還算不錯,礙於感光元件只有1/2.3英吋,夜拍效果並不是非常好,能調整的動態範圍也有限,不過特殊的畫面到是可以暫時忽略掉這些問題,畢竟要讓單眼上天空代價就更大了。

夜拍可以使用M模式調低ISO來達到更佳的畫質,基本上我會挑選風小的夜晚飛行,風大長曝失敗率極高。

如果想要在夜間使用全景模式,更是需要一個無風的夜晚。

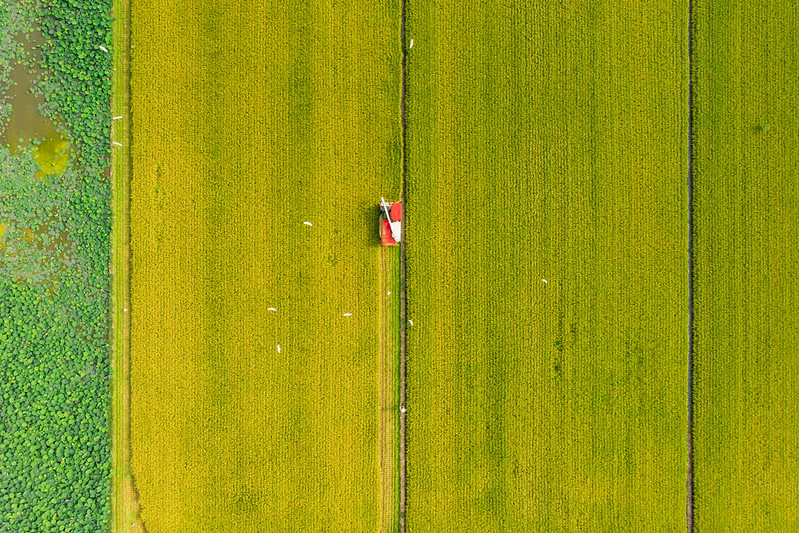

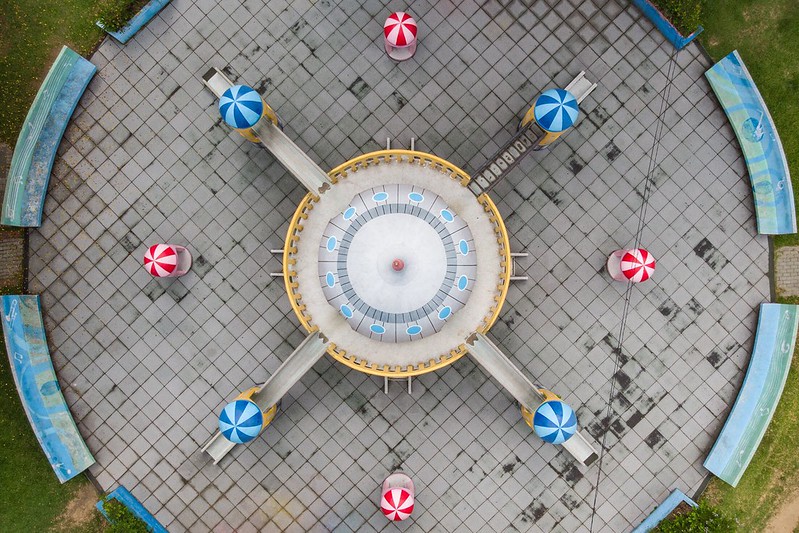

【上帝視角】

讓我飛到無法自拔的特殊視角。有些畫面可以到頂樓或爬到高點拍攝,但是上帝視角幾乎只能透過飛行來達成,而下面幾張是我比較喜歡的照片:

用這樣的視界來看地球真的很奇妙,有些場景又像是顯微鏡下的世界。特殊的視角帶來的震撼體驗真的很不一樣,如果你也想要令照片與眾不同,那空拍機會是不錯的選擇,更是另一種可以盡情發揮創意的攝影方式,就當作是送長達500公尺腳架的廣角鏡吧。

【更多實拍圖】

照片真的很多,希望這篇心得對於新手或是尚未入門的用戶有所幫助,畢竟我也是入門不到一個月的用戶,就把Mavic Air當成會飛的廣角鏡來操作即可,真的不難。

或許雖然法規限制嚴格加上未來需要考照都會提高門檻,但這也代表以後能飛行空拍機的使用者更是與眾不同(對手變少了!?)。

文中大多數照片都是在60公尺以下高度所拍攝,也都有達到我理想的構圖畫面,並不一定每個地點都要飛到極限高度,即便是限飛高度也可以透過全景模式拍攝拼接,以達到更高更遠的視覺效果。

就這樣,未來學會更多招式再來分享給大家。

喜歡我拍攝的照片也歡迎追蹤我的IG,目前大多在這出沒,更多照片EXIF可以參考Flickr。(內附EXIF及拍攝位置)

,離地越遠、越顯自身渺小,要跟齊導一樣愛台灣

,離地越遠、越顯自身渺小,要跟齊導一樣愛台灣