ejan1969 wrote:

戶外是戶外室內是室內...(恕刪)

室內與戶外通風對流的狀況下,與臨近氣象站數據會很接近

室內無西曬溫度會比氣象站低一些,通風狀況好,濕度就會很接近,

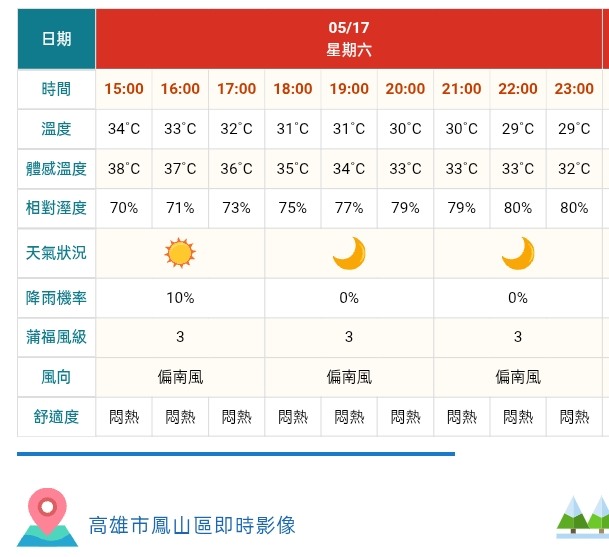

我在5月17日有寫一篇驗証濕度計的文章,要先驗證自家溫濕度計有沒有準,,

濕度必需與溫度一起看,查表每立方米有幾g的水氣

時間下午3點多,這小米與日本製都有準

EXIF:2025/5/17 15:10:43

氣象站溫度是曝在太陽下34度,,我在樹蔭下32度,,濕度一樣70

體脂多寡的影響

脂肪組織(俗稱體脂肪)是人體天然的隔熱層。

體脂高者 (較胖者):

較抗寒:擁有較厚脂肪層的人,如同穿了一件天然的「生物羽絨衣」。這層脂肪能有效阻擋身體核心產生的熱量散失到環境中,因此在寒冷的環境下,能更好地保持體溫,感覺較不冷。

較怕熱:相反地,在炎熱的環境中,這層厚厚的隔熱層也阻礙了身體將多餘的熱量有效地散發出去。因此,體脂高的人在夏天會更容易感到悶熱、滿身大汗,因為他們的散熱效率較差。

體脂低者 (較瘦者):

較怕冷:由於缺少足夠的脂肪作為隔熱,身體的熱量很容易散失到周遭環境中。因此在冬天或冷氣房裡,他們會比體脂高的人更快感覺到寒冷。

較耐熱:在熱天裡,因為散熱效率較高,身體產生的熱量可以較快地傳導到體表並散發掉,所以相對感覺較為舒適。

衣著不同的影響

衣著是我們用來調節體感溫度的最直接、最主要的方式,它創造了一個介於皮膚和外界環境之間的「微氣候」。

材質:不同材質的導熱性與吸濕性有天壤之別。

保暖材質:羊毛、羽絨、抓絨(Fleece)等材質,纖維中能包覆大量靜止的空氣。空氣是熱的不良導體,因此能有效阻止熱量散失,達到保暖效果。

涼感/排汗材質:棉質衣物雖然吸汗,但濕了之後乾得慢,會黏在皮膚上,反而阻礙散熱。而聚酯纖維、尼龍等機能性布料,能將汗水從皮膚快速轉移到衣服外層蒸發(稱為「芯吸效應」),讓皮膚保持乾爽,從而在運動或炎熱天氣中感到更涼快。

寬鬆 vs. 緊身:寬鬆的衣物有利於空氣流通,幫助散熱,適合熱天。緊身的衣物則不利於散熱,但若為保暖需求,貼身的保暖內衣能有效維持體溫。

身體疾病的影響

許多疾病會干擾人體正常的體溫調節機制,導致體感溫度異常。

甲狀腺功能異常:

甲狀腺功能亢進(甲亢):患者新陳代謝率過高,身體無時無刻不在產生過多的熱量,因此會變得非常怕熱、容易出汗,即使在涼爽的環境也可能感到燥熱。

甲狀腺功能低下(甲減):新陳代謝率過慢,身體產熱不足,患者會變得異常怕冷、手腳冰冷,需要穿比別人更多的衣服。

血液循環問題:如貧血、糖尿病、心血管疾病或周邊動脈疾病(雷諾氏症)等,會導致血液無法順利到達四肢末梢(手、腳)。血液是傳遞熱量的主要媒介,循環不良會導致這些部位的皮膚溫度顯著降低,造成持續性的冰冷感。

神經系統疾病:負責傳遞冷熱感覺的神經若受損(例如糖尿病引起的神經病變),可能導致感覺異常,可能會感到麻木、刺痛,或對溫度的感覺變得不準確。

發燒與感染:當身體被病毒或細菌感染時,免疫系統會觸發發炎反應,體溫設定點會被上調,導致患者在體溫上升過程中感到寒冷、發抖(即「畏寒」),即使當時體溫已經很高。

總結來說,體感溫度是一個非常個人化的感受。下次當你和身旁的朋友在同一個環境下,卻對冷熱有完全不同的感受時,不妨想想,這可能就是你們之間在體脂、衣著,甚至是潛在健康狀況上有所差異的直接體現。

所以別人覺得很涼的溫度,你的感受並不會一樣,冷氣可以依自身的需求調整設定溫度,有人為了省電而把溫度設的很高,說別人這個溫度就很冷為何自己會感覺到熱。

冷氣要依據自身的感受調整溫度。

覺得熱就再往下調低一度。

lostinnet wrote:

冷氣機有一個強制冷卻...(恕刪)

假設你設定室溫27度,冷氣機打到24度,壓縮機停機了

-----------

在冷房模式,設定溫27度,要是室溫到24度,落差3度就被罵了

房間溫度計,室內機感溫器有準且迴風正常狀態下:

到28度就會跑低頻,低功率壓縮機慢跑,當溫度緩降到26.5就會壓縮機跳停只送風,

溫度緩升,看機器本身是否在27.5度壓縮機再低頻運轉,這樣循環,溫度維持在1度附近

------------------

台灣三洋,開利,用的美的貼牌機,8小時溫度範圍1度

https://www.youtube.com/watch?v=lUxuZ9fkHzo&t=261s

內文搜尋

X