封面照致敬一下好友DennisLyou,改成兒童版

Dyson推出了最新的Slim版本吸塵器 V12

除了承襲了輕巧之外,更加入了綠光雷射

先前去百貨公司時,忍不住跑去專櫃試玩了一下

但你們也知道,銷售員在旁邊時總是不太自在

因此也就短暫的體驗幾分鐘,很不盡興

忽然有個機會可以較長時間的體驗

對科技迷的我來說,當然是非常開心囉

但相信大家對於Dyson V12的基本規格都非常了解

因此本篇主要會聊聊使用體驗方面

目前我家的吸塵器是Dyson DC45,使用多年,算是一個老兵不死的狀態

日常生活用起來也沒太大問題,只是一些小缺點總是只能說遺憾

先前有幸試用了 LG CordZero ThinQ A9K

對於跨好幾個世代的吸塵器可說是印象深刻

雖然是去年的機型,但好歹也是一代旗艦機種,價格也頗高貴

拿來跟Dyson V12做比較應該也算公平

以下文章會穿插三款機種的一些心得比較

當然,LG的只能用印象了

試用的這組是 V12 Fluffy版本

跟Total Clean版本主要差在少了一個直驅吸頭和硬漬吸頭

Fluffy版本所有的吸頭如下

在談吸頭的功用之前我們先來聊聊吸力好了

畢竟身為一個吸塵器,吸力還是最重要的事啊

V12擁有150AW的吸力

老大哥V15(非輕量版本)更是高達230AW

但這次手邊沒有V15,無法讓它們兄弟倆單挑一下

只能看看手邊的V12

在輕量化的同時,是否能滿足日常生活所需?

小弟有做了一下功課

AW是吸入功率,是由 靜壓(真空度) X空氣流量 來得出數值

而 靜壓(真空度) 和 空氣流量 又是成反比的關係

說白話,靜壓=吸力大小 空氣流量=吸入氣流多少

靜壓最大的狀況,就是以前的一些小鋼炮、小海豚吸塵器最常表演的吸保齡球,此時空氣流量=0

靜壓最小的狀況,就是什麼都沒在吸的時候

靜壓基本上跟馬達的轉速有關

而空氣流量,就是跟機體的設計有關

Dyson從V10開始,採用了直線風道的設計

可以讓氣流最有效率的通過

也因此雖然V12的氣旋數不如V15,但仍有很強勁的吸力

回到吸頭的部分

主吸頭(雷射軟質碳纖維滾筒吸頭)為了保有強大的吸力,可以看出中間的開口做的並不大

這就是限制了空氣的流量達成更大程度的靜壓

平常吸灰塵的時候會有很好的效率

但在遇到比較多+大的顆粒,像是花生殼、松木沙時

就會因為開口較小,而造成卡住,吸不進去的情況

不過一般這麼多大顆粒的情況,畢竟是不多見

所以我覺得並不算是太大的缺點

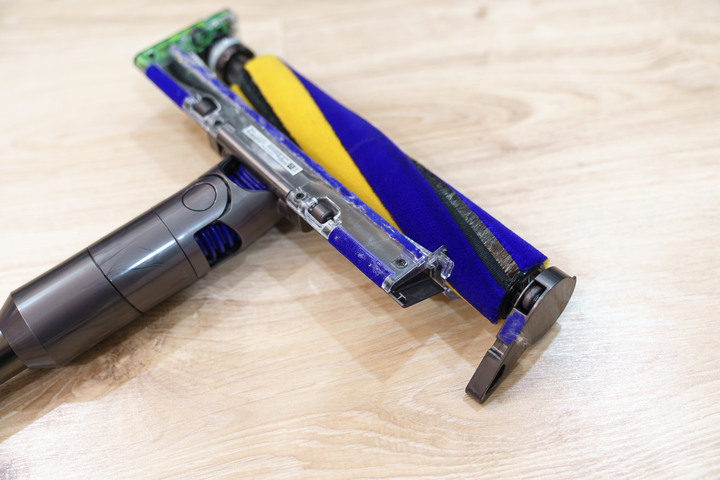

這款主吸頭,經過多代的改良,跟DC45主吸頭相比

已經能非常大程度的減少毛髮的纏繞

即使有一些纏繞,也能很方便的拆開主吸頭來做清理

DC45還得去找個硬幣阿…..

使用近兩周後,纏繞狀況比較

方便拆解清理

雷射軟質碳纖維滾筒吸頭是V12改變最大的部分

這次加入了綠光雷射,讓灰塵與地面形成較高的對比

在打掃過程中,更容易發現需要清潔之處

為什麼用綠光雷射?

人眼對綠光更加敏感,綠光雷射也比其他顏色更亮

因此更能強化對比

聽起來一切都很美好

但實測時會發現有點尷尬的地方

就是環境光太亮時,綠光雷射會無用武之處

關燈後威力才會顯現出來…天啊,怎麼昨天吸過的地板,今天又這麼髒了

霸特…..應該很少人會關燈吸地阿

只好折衷一下,只開間接光來照明

讓雷射光還能發揮個50%效果

另外,V12的吸頭拆卸按鍵是做在吸頭上,DC45是做在主機上

做在吸頭上,可以很順手的按下按鍵,同時拔起吸頭

DC45要一手按著按鍵,一手拔出吸頭

另外,吸頭裝上後的密合度也是有著天壤之別

V12的吸頭很緊密,但要拆卸時又很順

LG A9K吸頭也是很好拆裝

但這款多角度軟毛刷頭是讓我期待很高卻也很失望的

期待的是它有轉向裝置,面對一些場合應該會更順手

失望的是關節實在太鬆,動不動就自己轉向了….

相較之下,V12的軟毛刷頭雖然一直沒啥改變

但也就是沒啥問題,所以不需做大改變阿

一直以來這角度都是相當順手好用的

LG多角度軟毛刷頭

Dyson軟毛刷頭

縫隙吸頭

這應該大家會無異議的通過,V12勝

理由很簡單,有LED照明功能

在隙縫處使用,更能清楚看到髒污囉

但也不是能伸進隙縫就無敵

因為在隙縫處伸進去之後,通常也只能前進後退,無法左吸右吸了…

所以我反而比較常拿來吸窗框或落地窗的溝槽

在隙縫裡會無法左右移動

我主要拿來吸窗框

毛髮吸頭

Dyson這次很有創意的設計出了錐形吸頭

將吸頭的刷桿做成了阿基米德螺旋泵的形狀

這種設計能利用毛髮自然的緊縮性, 在吸塵過程中讓毛髮逐漸向刷條的窄側移動

最終被吸進氣道甩入集塵筒之中

而這也不僅能吸毛髮,同時也可當作是床墊吸頭

利用尼龍刷毛高速旋轉,產生強力的拍打效果

將床墊上的塵蟎排泄物、人體的死皮細胞吸除

實測也有相當好的效果

但也別抱著100%無糾纏的期待唷

剛好錄到糾纏的一次(但其實機率已經很小了)

比較特別的還有低處清潔轉接頭

接上後,可以很輕鬆的吸到沙發底下

有點可惜的是,為了要吸沙發底下,要特別換一個轉接頭有點麻煩

但如果一直裝在吸塵器上,又有點太長

若之後能把它內建在延伸管上,相信實用性一定會大增

但如果要比吸頭數量,LG應該是大勝Dyson

像是彈性伸縮軟管、可彎曲吸頭、拖地吸頭 都是LG的特色

實際使用起來也是滿方便的

V12這次主打功能之一是有三種吸力模式

"節能"可以提供長時間使用,可使用60分鐘

"中"可自動判斷需要的吸力大小而即時自動調節

"強效"可以提供最強勁的吸力,可使用5分鐘

其中最推薦的當然是"中"阿

做家事已經夠累人了,能少按一些按鍵當然是好的

我撒了一些麵粉來模擬灰塵量的多寡,以膠帶處為界線

大家可以看到影片中V12的吸力切換是很即時的

三種吸力模式

吸力自動轉換

那V12是如何判斷吸力的的大小呢?

原來DYSON這次增加了壓電式聲敏感測器

每秒監測15,000次,通過精密的演算法

計算灰塵數量和大小,來自動調整吸力

也可透過LCD螢幕上的四條色Bar顯示吸入的灰塵數量與顆粒大小

打掃過程可分析一下家中的髒污分布

不過我是覺得這功能噱頭大於實際啦

雖然看起來很炫,霸特…

知道這些髒東西的比例好像沒啥用阿….

而且有一個很不方便的地方

這些數值是累計的,誰會先把目前的數值背下來…

然後掃完再心算一次,看這次吸了多少髒東西的 ….

要歸零的話得要拔電池

我是比較建議每次吸完就自動歸零,應該比較實用些

LCD畫面

吸完地板也該倒垃圾了

這次V12在集塵筒滿的時候,會發出提醒

雖然號稱往前一推就可以倒出來,不弄髒手

但實際使用發現,垃圾量多一點的時候,其實還是會卡住

還是得用手把髒東西拉出來

這點LG的設計比較好

有個可堆動的環,可以把垃圾壓縮

要倒出來時,也可讓垃圾順利排出,真正的不沾手

希望Dyson也可以學習一下這優點~

這橡膠環大約可以推動一半的垃圾

最後來總結一下V12的使用心得

優點很多,但讓我印象最深的幾個

1.吸力與重量均衡

真的很輕,對手部的負擔減少很多

雖然帳面上的吸力不如V15,但居家清潔其實也已經很足夠了

我想,差別應該主要會是在吸床墊

2.轉向很靈巧

在打掃過程相當的輕鬆自在

哪邊有髒汙,馬上可以轉過去,但又不會像要失控一樣

在車版的話,大概就是“人車合一”這種感覺吧

3.雷射軟質碳纖維滾筒吸頭

加入綠光雷射,讓打掃的樂趣增加了

也會讓人不知不覺想要把看到的髒污都吸走

4.自動調整吸力

這不用多說,一切能自動的就不想要手動阿

缺點…恩,或許也不能說是缺點

應該是我對Dyson的期望

1.也許可以讓綠光雷射也自動調整亮度,在明亮的環境可加強亮度,實用性會更增加

2.集塵筒可以向LG學習,做出可刮除垃圾的機構,真正不髒手

3.低處清潔轉接頭內建在延伸管上,就不用換來換去了

4.開關這次改到機身上方,總覺得有點彆手,要用另一隻手幫忙按一下才能啟動

但另一隻手不一定總是有空阿,用習慣了板機開關,忽然有點適應不良

近幾年,從三千到三萬的吸塵器,人人號稱有氣旋

整個Dyson吸塵大架構也是不斷的被致敬

甚至,連馬達的轉速也被大陸廠商超越了

但說到吸塵器,大家想到的還是Dyson

不只是他是第一家採用氣旋的吸塵器廠商

而是Dyson不斷的投入研發,推陳出新

專利直線風道、雷射吸頭、圓錐吸頭…等等

讓Dyson可以一直在業界領先

一直被模仿,但從未被超越

但感覺這也是不可避免的物理限制

但感覺這也是不可避免的物理限制