記得有一次在新光三越的A9館櫥窗看到Chanel的全套女性滑雪裝備,不禁想起某雜誌曾經說過:女性朋友們不大運動的原因主要是因為大部分的運動在做完之後多半會毀掉她們的精心打扮,但只有二種運動除外:夏天就是打高爾夫球,冬天就是滑雪,這二個例外可以讓女性在運動前後一樣地保持時尚與優雅。雖然滑雪已成為新的時尚活動,但是由於滑雪人口也還不夠多,在台灣也沒有太多的滑雪用品選擇,我稍微Google了一下,還找不到太多中文的滑雪裝備實用資訊,更不用說到優雅的層次了。於是決定來跟有興趣的朋友們來分享並勸敗我的一點點滑雪裝備經驗。

我們就先從配件開始講起吧!

1. 頭盔

不知道大家還有沒有印象,1997年甘迺迪家族的最後幾位傳人之一的麥克甘迺迪,在Aspen滑雪時撞樹身亡。當時若有人帶著頭盔滑雪一定會被認為是怪咖,但11年後2008年的一項調查顯示,已有40%的美國人會帶著頭盔滑雪。我滑雪16年來也一直很鐵齒,從來不覺得頭盔是必要品,一直到前年在擁擠的滑雪場被一群初學者絆倒,從雪中爬起來時後面的滑雪板來不及煞車,大約以50公里的時速從我的頭旁邊5公分呼嘯而過。下山時就乖乖的摸著鼻子去買頭盔。

頭盔價格的差異主要在與內部保暖層的舒適度,上方有無可開啟的透氣孔與有沒有可卡住雪鏡的掛勾等等。一般雪具出租店也有出租頭盔,建議帶小朋友滑雪的話為安全起見一定要讓他們戴上。

2. 雪鏡

當然在滑雪場還是會看到有人帶著打高爾夫球的墨鏡滑雪,但是我還是建議一個好的雪鏡還是滑雪者最優先投資的裝備之一。滑雪時的速度最慢也有時速1-20公里,快則達到60公里以上,在如此的速度之下,萬一眼睛有什麼狀況一下看不到,承受的風險實在太大。一個好的雪鏡,可以在大太陽底下避免雪盲(雪地的強烈反光可達到直視日光的95%),在昏暗的暴風雪中透過偏光的方式增加雪地的能見度,視角要大以避免有視線的死角,要有擋掉雪花、強風的密封性但又不會因為鼻子嘴巴呼出的熱氣而起霧,最新款的雪鏡還附上了HD攝影機與GPS的定位記錄功能,這些條件的與否決定了雪鏡的價格。

3. 手套

來到氣溫低的地方長住以後,才發現頭部與手部的保暖極其重要。很多人第一次去雪地會戴常見的毛線手套,但其實毛線手套因為沒有防風層,所以在雪地完全沒有保暖的效果。 一對好的滑雪手套都會標示其建議的使用溫度區間,外層通常是Gore-tex或其他的防水、防風、透氣材質,內層的保暖層通常可拆卸以供清潔或單獨使用。一般而言,除非溫度太高已經下雨或融雪,否則手套不大會弄濕,所以防風與透氣遠比防水來得重要。如果你考慮買新手套的話,最新的款式還有可充電式加熱的功能,但我覺得最實用的還是在指尖有加上導電纖維的可觸控手機或平板的滑雪手套。

4. 毛襪

以前剛開始滑雪時學長教我們滑雪時要穿二層襪子,一則可以加強保暖,二則則增加襪子的厚度以提高穿雪靴的舒適度,三則可以只換裡層的普通襪子而不用買太多雙毛襪。這個錯誤的觀念一直到5,6年前我買了第一雙雪靴時才被賣店的老伯伯店員發現而糾正過來。滑雪時腳趾與腳板的靈活運用對方向的控制極其重要,穿太多層襪子會造成對雪靴感覺的遲緩而降低對雪屐的控制。聽了老伯伯的建議只穿一層襪子後,我對滑雪方向的控制度馬上進步神速,也並不覺得腳部也因少一層襪子而特別寒冷。

家裡若有舊的登山毛襪即可穿來滑雪,但注意長度要到膝蓋的下方,以免造成雪靴的開口前端對小腿前方的摩擦而產生不適。當然專業的滑雪襪會在會在腳部與腿部承受到雪靴壓力之處再做襯墊補強。雖然最新的毛襪材質如SmartWool能控制腳部的溼度而降低臭味,但是還是建議大家每二天換一雙襪子。

接下來跟大家介紹的是滑雪的衣著部分。一般的滑雪場的氣溫大約是零度到零下20度,在亞熱帶長大的我們絕大部分都沒有在如此寒冷的天候下運動的經驗。在熱帶地區的穿衣邏輯注重的是防曬與通風,所以當年我剛去美國東岸留學時,衣服穿了5,6層,包括2件衛生衣,2件毛線衣,一件外套再加一件沒有防風的羽毛衣。問題是穿這樣在室外還是冷的要死,在室內有暖氣卻熱的要死,身上流得滿身大汗後,出去室外又覺得更冷。重點是每個台灣留學生不管大隻小隻,男生女生,外表都像極了米其林寶寶。反觀外國的同學們,裡面穿短袖,穿上外套後身材看起來一樣窈窕卻又不怕冷,他們穿衣服的邏輯就是層次著衣法(Layer Clothing)。

層次著衣法的觀念在於只要穿三層不同功能(Base Layer/Mid Layer/Shell Layer)的衣物,就能有效達到保暖的效果。隨著科技的進步,每一個layer都有創新的紡織科技以達到特定的功能需求,愈新的材質通常功能愈強,但價格也愈高。下面我們就一層一層來跟大家介紹。

5. Base Layer (Inner Layer/First Layer)

Base Layer是一般人滑雪時最容易忽略的衣著。它的功能主要是排汗,所以一般登山用品店又叫做排汗衣。在氣候寒冷的地方身體還是會流汗,一般的純棉內衣或衛生衣有極佳的吸汗功能,但是汗水在棉質纖維的蒸發速率較慢,在寒冷的氣候下更慢,必須靠著吸收體熱來蒸發,殘餘的水份更把低溫傳導到皮膚上,造成的結果就是身體產生的體熱無法保留以致於體溫不斷降低。所以Base Layer的正確穿著方式應該是直接穿著在最內層直接接觸身體,很多人為了不想換洗排汗衣所以裡面又加穿一件棉質內衣時,此時排汗衣就失去了保暖的效果。現在市面上的所謂發熱衣是在纖維裏加上化學物質而在流汗時吸收水份來發熱,但發熱衣如果排汗效果不佳在雪地中一樣無法達到保暖的功效。

一般的Base Layer還有厚度的差別,厚度較厚的Base Layer也可當做平常的外出服穿著。好的戶外用品店會讓我們用噴霧器把水噴到排汗衣上來比較水漬的蒸發速度,我看過效率最高的在5秒鐘內衣服上的水漬就完全蒸發消失。另外坊間也有賣美麗諾羊毛穿起來不癢的羊毛內衣,但個人的比較經驗還是覺得化纖的Base Layer的保暖度完勝。Base Layer為避免異味,建議至少每二天要更換一次。雖然台灣比較少見,但大多數的排汗衣品牌有搭配一整套的排汗褲,怕冷的人也建議買一條穿在雪褲裡面。

6. Mid Layer (Insulating Layer)

滑雪時身體保暖的最重要衣物是穿在外套與排汗衣中間的Mid Layer(稱為中層或稱保暖層)。 Mid Layer的功用在於提供一個空氣層來保留身體散熱加溫的溫暖空氣以保持體溫。所以這裡一個重要的觀念是,如果你的外套(如毛線衣)無法擋風的話,這個溫暖的空氣層會隨時被外來的冷空氣吹散,此時Mid Layer就無法發揮效果。

常用的Mid Layer材質有羊毛,刷毛(fleece),人造羽絨與及羽絨(down)等。這幾種材質那一種最暖?這時候我們就要先來介紹幾個服裝業界的專有名詞,首先介紹的是CLO值。CLO值代表的是衣服的保暖程度(定義請參考此連結一),CLO值愈高表示衣物的保暖度愈高。下面的連結有列出各種中層材質的CLO值(連結二),毫無疑問的羽絨是各種材質中保暖度最高的。

第二個專有名詞是羽絨的膨脹係數的單位FP(Fill Power,定義請參考此連結三),FP愈高羽絨衣的保暖度就愈高。用前面的CLO值來對照,同樣1oz重量的850FP的羽絨CLO值是2.53,而550FP的羽絨CLO值是0.70,而美麗諾羊毛的CLO值只有0.08。

雖然羽絨是最保暖的Mid Layer材質,但是羽絨的致命傷在於它一旦遇水變濕時,馬上會失去保暖功能。為此美國陸軍研究出不怕水的人造羽絨Primaloft,它是僅次於羽絨外的最保暖材質。近年來Primaloft又發展出更保暖的Primaloft One,知名運動品牌Arc'teryx也推出類似但更輕薄的Coreloft人造羽絨。人造羽絨的保暖程度則是用公克/平方公尺(g/m2)來表示,數值愈大,保暖程度愈高。

以我個人的經驗來說,若滑雪的溫度在零下10度以下時,Mid Layer應選擇羽絨或人造羽絨的保暖程度才足夠。選擇羽絨時膨脹係數最好要700FP以上,外套也要一起搭配防水透氣的材質才能達到保暖效果。若外套沒有防水時則應選擇人造羽絨(至少200g/m2的Primaloft或100g/m2的Coreloft)。羊毛、刷毛等材質的Mid Layer保暖度並不是很理想。

7. Shell Layer (Outer Layer)

滑雪時穿在最外層的衣物稱為Shell Layer,Shell Layer最重要的功能是防水、防風與透氣。之前提到身體的保暖是靠衣物間由體溫產生的空氣層,所以Shell Layer最重要的工作是要確保這層空氣層不會流失。舉例來說,當我們穿沒有防水防風的羽絨衣時,一旦冷風吹走羽絨中的溫暖空氣,雨水或汗水滲入使羽絨結塊而無法再涵養空氣,此時即使羽絨的FP係數再高,往往還是無法保持身體的溫暖。

我的實穿經驗中覺得防水其實比較沒那麼重要,除非滑雪場下雨,或融雪時摔倒在雪地上,否則在絕大部分的滑雪狀況時外衣弄濕的機率不高。但防風與排汗非常重要,尤其是排汗。相信我,即使在零下20度的溫度中滑雪,身體一樣會流汗。一般的廉價 Shell Layer要做到防風並不難,但要能有效的透氣,通常就要靠較昂貴的特殊功能化學纖維來幫忙。在購買Shell Layer時一定要參考它所標示的這幾個係數:

(1)防風性 - 以百分比表示,100%即為百分之百防風

(2)防水性 - 以mm(公厘)表示,10000mm的意思是每平方英吋的布料可以承受10000公厘(即10公尺)的水壓而不讓水滲入,目前市面上的最高等級是20000+mm。

(3)透氣性 - 以g/m2/24hr表示,10000的意思是每平方公尺的布料在24小時可以通過10000g(即10公斤)的氣體,目前市面上的最高等級是20000+。

前面提到昂貴的特殊功能化學纖維,最有名的就是Gore-tex。Gore-tex在1976年就發明並取得防水透氣布料的專利,如今它的專利早已到期,其他的廠商也已推出各式各樣類似的布料來達到同樣的效果,目前最新的Shell材質纖維變得更軟,布料摩擦不會發出聲音,有伸縮性讓穿著較為舒適,有的更號稱能調節體溫。這些新的服裝纖維所帶來的新功能性,是滑雪外套價格高低差異的主要因素。我們也常見到Shell Layer與Mid Layer二合一的滑雪外套,穿起來更輕薄,價格也更高。上流社會人士還可直攻前面提到的Chanel或Moncler的頂級滑雪外套,一件只不過他們一趟歐洲商務艙機票的價錢。

8. 雪褲

儘管我生平第一次滑雪時穿的是一條牛仔褲,還是要建議大家滑雪時要穿雪褲。雖然下半身比上半身不怕冷,但對初學者而言,雪褲才是全身最容易沾到雪的衣物。雪褲的材質選擇與Shell Layer相同,一樣要注重防水、防風與透氣,好一點的雪褲也有內建保暖層,沒有保暖層的雪褲裡面要穿Base Layer才夠保暖。雪褲要挑有皮帶或吊帶的設計否則滑雪時褲子容易下滑。個人不大偏好吊帶的款式,除了穿起來像馬利兄弟外,像我一樣肩膀不夠寬厚的人吊帶會很容易滑落。

9. 帽子

不管滑雪時有沒有戴頭盔,你都需要一頂保暖的帽子。根據美國陸軍的野外求生手冊,在嚴寒的氣候中若頭部沒有遮蔽物時,40-45%的體熱會由頭部流失。很多人滑雪時會戴毛線帽,但亞洲購買的款式很多並非羊毛材質,即使是100%的羊毛,上面的孔隙在雪地中也無法有效保暖,不像寒帶地區的毛線帽裡多半有保暖層的設計。簡單型的保暖帽通常只用一層Base Layer或Fleece的材質,戴起來就已經相當溫暖。此外在零下10度的氣溫中以時速30公里滑雪,風寒效應讓臉部尤其是耳朵感覺的溫度可能下達零下25度,所以選購帽子時一定要選帽簷能拉下來蓋住耳朵的款式。至於我自己的偏好是戴電影裡用來搶劫的滑雪面罩,面罩前方的洞縮小時只露出眼睛,拉大時可露出整個臉部,鼻子的區域還有透氣的結構,儘管不大優雅,但零下25度時我想還是保命要緊。

最後要來跟大家介紹滑雪器材。大家或許會問滑雪器材不是都有什麼租什麼就好了,為什麼要研究滑雪器材的好壞? 如果各位只是想要嚐嚐鮮滑幾次雪玩玩,可能可以直接跳過本篇文章。但是相信大部分會特別來看本文的讀者,都是想把雪滑好的認真滑雪者。一般會來租借滑雪器材的人多半是初級滑雪者,所以出租業者的損耗率極高,您若仔細看一下出租業者使用的白色黑色雪靴與雪屐,通常滑雪場的器材專賣店都沒有賣類似的款式,且專賣店裡的器材看起來都專業許多。這是因為出租業者用的器材多半是專門設計來出租使用的廉價器材,這些器材的品質差到器材店都不會陳列販售。

所以各位能了解為什麼租來的雪靴怎麼穿都不舒服,雪屐都鬆鬆散散瀕臨脫落的原因了。當然有的滑雪場有提供貴1-2倍的專業滑雪器材出租服務,但是您知道即使是最便宜的雪具租金,只要我們租了10次以上,我們付出的租金早已足夠買一整套的雪具,雖然只是基本款,但是使用起來卻一定比租來的雪具舒服n倍並更加的得心應手。

10. 雪靴 (Ski Boots)

建議各位雪友第一個要買的滑雪器材就是雪靴。一雙自己的雪靴除了比滑雪場租來的穿著舒適外,更是有心精進滑雪技術的必要裝備。針對自己腳形完美調整的雪靴,能讓雙腳更充分、更即時地體會雪地的地形而更靈敏、更精確地操作滑雪的方向。

針對初學與專業的滑雪者使用的雪靴有不同的設計,選購時是以Flex Rating(FR)來區分。一般初學者或業餘滑雪者如在下我,對滑雪時舒適度的要求大於速度與操控性,所以適用於柔軟度較高且腳的前緣較寬廣的雪靴(FR男性50-80女性40-60)。競賽選手或追求速度的滑雪者則必須犧牲舒適度以換取更快速精確的操控,所以適用於硬度較高且較為窄版的雪靴(FR男性105-130女性85-100)。介於這二者之間的(FR男性85-100女性65-80)則是適用於願意在舒適度與速度上折衷的中階滑雪者。

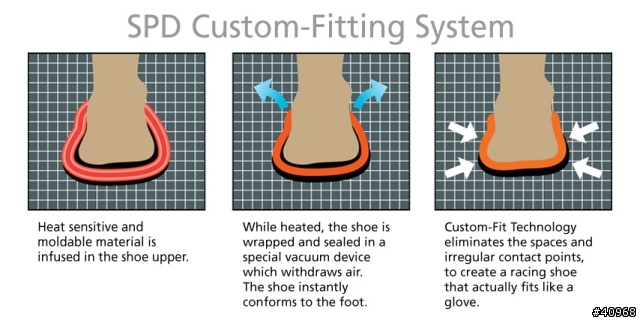

買雪靴的第二個重點是看它的內裡(liner),內裡是雪靴裡面包覆腳部並保暖的柔軟襯墊,較高檔的雪靴內裡通常用的是Custom Thermal-formable Liner。網路上找不到相關圖片只好借用上圖Shimano的車鞋來說明:在購買之後店家會加熱讓襯墊變軟,此時穿入雪靴後整個內裡會隨著腳的形狀形成完全貼腳的包覆襯墊,並於冷卻後定形,這樣量腳訂做的方式當然穿起來會更加舒適。好的店家有專業的腳型量測儀來決定雪靴正確的尺寸,試穿雪靴時應穿著滑雪時穿著的單層毛襪,穿入時應感覺不會過度寬鬆也沒有壓迫感,腳趾在膝蓋半蹲時才會稍微接觸到靴子前緣,腳跟在站直時才會稍微接觸到靴子後緣。下圖是Apex頂級的CF3款式,號稱是目前世界上最舒服也是最保暖的雪靴,它的內裡可以脫離單獨成為一雙雪鞋。

雖然在非滑雪季節時買雪靴比較便宜,但對大家的第一雙雪靴,我會建議不要貪便宜,而應趁有5天以上在同一滑雪場滑雪時在該滑雪場購買。主要原因是因為購買雪鞋時,通常店家會有一個星期到一個月的無限次數調整服務,有時在店裡面穿起來舒服,穿出去滑雪後卻又覺得那邊有壓迫感。我的經驗雪靴大概至少要穿著一個星期,經過三次以上的調整之後,舒適度才會接近完美。雪靴的調整良好與否除了店家的功力外,還取決你和店家的溝通能力。所以雖然我常去日本滑雪,但是我的雪靴還是等到幾年後去惠斯勒滑雪才購買,除了那裡有多家的滑雪用品店可選擇之外,用日文我真的很難告訴店家的技師我的腳部到底那裡不舒服。

11. 雪屐 (Skis)

Skis雖然也有人稱為雪板,但為了與snowboard區分,我還是覺得翻成雪屐比較合適,但是我還是覺得直接說英文的skis比較容易。當小弟已經滑雪上癮,確定要克服攜帶不便的麻煩買雙skis時,當時的我卻還不大了解自己需要一雙什麼樣的雪屐。租借的經驗僅告訴我要以滑雪者的身高作為skis長度的選擇標準,積極滑雪者會選擇比身高略高,保守滑雪者會選大概在自己下巴高度,而初學者應選在胸部高度左右。愈長的skis滑行速度愈快,但也愈難控制,轉彎半徑愈大,當滑雪者還無法靈活控制雙腳的平行滑雪時,也愈容易交叉skis的前端而失控。

選擇skis的第二個選項是寬度。在做過功課後才知道較窄的skis容易操縱,轉彎速度較快。但遇到粉雪時一旦降低速度時,就容易陷入雪中。另外在厚度不夠的硬雪與溫度不夠的濕滑人造雪上,窄的雪屐因摩擦面積較小而變得較難控制。另外,各種skis也會標上它的最小迴轉半徑,除了前面提到的愈短與窄的skis迴轉半徑愈小外,為了可以讓彎轉得更小,必須把skis的中間部分設計得比前後二端更窄,邊緣也必須由底端往上削尖。這樣做同樣地會降低skis的穩定性。

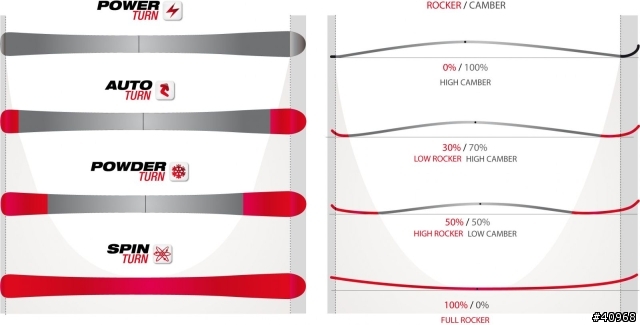

最後要提到Rocker Type,這也是初學者最容易忽略的skis規格。Rocker Type如上圖所示,是指skis的曲度。往下凸的稱為rocker,rocker適合滑粉雪與深雪,因為它的前後端上翹,與雪地的接觸面僅在正中間,在深雪時容易轉彎,但在濕硬的雪地上就會控制力不足。往上凸的稱為camber,camber適合較硬的雪地也較適合初學者,因為當轉彎時全身的重量放在skis上,skis會被壓平以形成穩定的接觸面讓滑雪者更能掌握轉彎時的速度,轉彎完成後身體的重心離開skis時,它又恢復原來上凸的曲度使得地面的接觸點又回到skis前後二端,對雪地的摩擦力降低,這時候滑雪者可以更輕鬆地準備下一次另一個方向的轉彎。

實際上現代的skis設計,多半是功能取向,如果您是購買第一雙skis的話,我會建議您買all-mountain的款式,它把長度,寬度,迴轉半徑,甚至rocker與camber均折衷,以設計一雙不管冰雪、粉雪、硬雪、軟雪、深雪、淺雪都適應的綜合型skis。這樣的規格因為銷售量大,反而價位不會太高。價位高的skis反而是針對特殊需求量身訂做的款式,如下圖瑞士手工製作的Stockli,是很多冬季奧運選手的指定品牌

12. 固定裝置(Bindings)

固定裝置也是講起來挺拗口,對岸翻譯的「綁定」更怪,我還是直接稱呼bindings比較容易。Bindings是固定skis與雪靴的裝置,上面有調整卡榫來適用不同的雪靴大小。很多skis在販售時就已經有附上bindings。通常bindings不大需要特別選擇,它的規格只有適用skis的寬度與DIN值。DIN值是bindings卡住雪靴的扭力,每個人適用的DIN值通常隨著身高、體重、skis長度、雪靴長度、滑雪者的年紀與技術來決定。DIN值網路上雖然可以找到一些計算的網頁,但還是建議還是在購買時留給有經驗的滑雪裝備技師來決定。Binding價格的高低決定於品牌,耐用度與固定雪靴的容易度,這時候大家就會了解為什麼租來的skis一旦在雪地上與雪靴脫落時,就不容易再卡回去的原因了吧!

13. 雪杖 (Poles)

雪杖是滑雪時保持平衡,轉彎與把雪靴卸下bindings時的重要輔助工具,所以的選擇的基本原則不外乎輕量,堅固與彈性。滑過雪的人應該都知道雪杖的長度是上臂自然放下與下臂呈90度角時手部與地面之間的高度(如下圖所示)。價格較高的雪杖有的像登山杖一樣可以分段伸縮調整高度,有的材質是使用更輕更有韌性的碳纖維製成。買太好的雪杖缺點是滑雪中途進賣店休息時,容易被人幹走。

14. 滑雪鎖 (Ski Lock)

如果您接受我的一路勸敗,恭喜您!現在您已經有整套的滑雪行頭了!如果您用的是我每張附圖上的頂級裝備,上了滑雪場一定會開始後悔。為什麼呢?因為一旦您滑到一半內急或肚子餓需要進半山腰的山屋休息時,您的高貴雪具是不准攜帶入內的,也沒有朋友會在嚴寒的室外來幫你看著雪具。為了避免樂極生悲地穿著雪靴走下山,最後一定要買個滑雪鎖鎖住你的心肝寶貝!(雖然您仔細注意一下可能也會發現很多「空留鎖頭」的架子...)

僅與大家分享我的經驗,如有謬誤之處,還請大家多多指正!

(全文轉載自本人部落格。)