關於排菜單這件事

由於在"健身卡波"的部落格看到了一篇

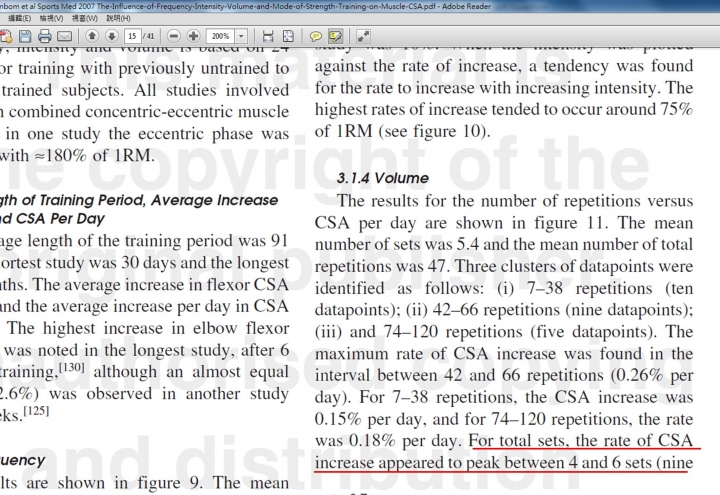

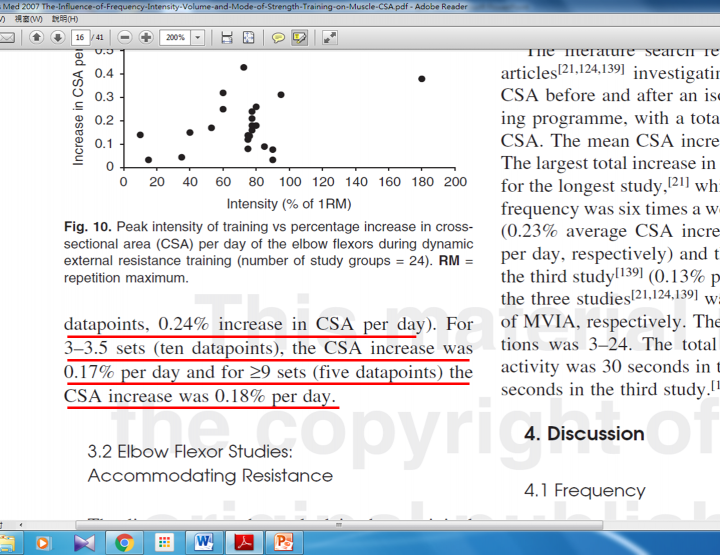

單次訓練同一肌群 超過9組效果不佳

附上網址

http://pinyi1002.pixnet.net/blog/post/195368713

上面以非常科學的方式解釋了這句話

深深打動我啊!

於是乎我思考了上面的建議菜單

一次訓練5~7組的那個

我想先加強肌耐力 所以我把次數都加成15+

胸 練槓鈴臥推、上斜臥推 各3組

腿前 練槓鈴深蹲、前抬腿 各3組

最後+核心2個動作

背 練滑輪下拉、T-BAR 各3組

腿後 練直腿硬舉、腿後勾 各3組

再+斜方肌 3組 跟核心3組

這樣練了一次

----------------------以下是問題------------------------------------

感覺肩膀、三頭、二頭沒練有點怪怪的

(就算+2組 感覺也少了點FU)

and

胸跟腿前兩個大肌群一起練

後面練的大肌群會被前面疲勞吃掉點力氣R

and

這種練法跟很多壯漢練法感覺出入了點

除此之外 心理上也少了點FU阿!!!!

求解~~~~

謝大大們看完後的指教 :">

增肌的各種理論實在太多了

有興趣的話就把它當成是課表變化就好

練的好的人基因固然是先決條件

但我想還是要有適當的方法相輔相成

那篇文章其實也很多但書

要說那些巨巨的方式不適合一般人,我想倒也未必

要理解的是練訓的概念,而不是追求一樣的訓練量

不好意思,小弟就是文章作者,我試著回答底下這幾個問題:

「感覺肩膀、三頭、二頭沒練有點怪怪的

(就算+2組 感覺也少了點FU)」

=>

你想要練就練,其實也不會因為多練了那幾組而造成前面練的都沒效,

但如果你是新手,還是建議先從組數少的菜單開始,

然後訓練量慢慢加上去

(例如胸每週12組慢慢加到18組),

到一個peak後deload。

再重新一個週期,然後新週期要比原先的訓練量再稍多一些,

(例如:胸每週14組開始,然後慢慢加到20組)

慢慢培養你的work capacity。

「胸跟腿前兩個大肌群一起練

後面練的大肌群會被前面疲勞吃掉點力氣R」

=>

你可以輪流替換,這次腿先練,下次胸先練

「這種練法跟很多壯漢練法感覺出入了點」

=>

其實壯漢的練法也是彼此衝突很多,

雖然我不常follow國外選手,

但是我還是試著舉幾個例子:

1. 台灣唯一一位在MuscleMania上得名的選手 廖以諾 ,

他會在胸肌後安排二頭肌訓練。

2. 藥物出現前的健美冠軍Steve Reeves,

他一次練全身,一個部位只練三組

3. Dorian Yate 連續6屆Mr. Olympia,

他一個部位看肌肉大小挑2~8個動作來做,

例如:二頭肌用2個動作;腿用8個

但是,他一個動作只練一組!(頂多再加1~2組暖身組)

這些練得很屌的傢伙,他們的菜單跟你一般聽到的很不一樣吧?

「除此之外 心理上也少了點FU阿!!!!」

的確,

運動時的快樂也是很重要的一環,

如果哪種練法能夠讓你最有fu最快樂,

那麼何樂而不為?

我不是說科學研究就是絕對,也不是說你只能這樣練,

但是科學文獻能夠幫助我們安排一個兼顧快樂與目標的課表。

另外對原文底下留言的回應:

「總而言之就是不要練過頭,

要適當休息。」

=>

相當認同,但要注意一點"身體的休息時程不一定等於長肌肉的時程"

在一些極端訓練情況下,受損的肌肉組織可能會需要40天修復,

但一些研究指出訓練過後身體的肌肥大訊號大概只會持續約半個禮拜,

所以沒有人一次會做一百組,把身體操到爆然後放一個月讓它長。

「至於幾組這種屁話就不要管了」

=>

不認同,

儘管每個人的先天、後天條件都有所不同,

研究不一定能準確反映你的狀況

(有的人抽菸會得肺癌,有些人不會,但總體來說的確機率會變高)

但無論如何科學研究的確是一項反映大眾化平均值相當好的工具,

能給予我們一個有效率的訓練方向。

「九組只不過是一個普遍都可以操爆的數字,

但是實際上沒有意義」

=>

外國運動科學家在討論

5~8年經驗的lifter一個禮拜兩次8組SQUAT 8rm會不會後面一兩組數有點無效訓練,

(目前結論是不會)

台灣一些練不到3年的gymgoer還在一個禮拜練20組背,而且還一次練完。

9組的確是一個數字,每個人不一定都是9組,但它已足夠告訴我們,

一週一次狂操猛練20、30組是效率低落的,還不如把20組分散成兩次或三次訓練,

這樣一週一樣是20組,但是效率更高,

這個9組怎麼會沒意義?

如果操爆就代表成效更好,

那麼為什麼在最愛操爆人的台灣傳統教練的帶領下

一些優秀的青少年運動選手會在成長時殞落?

「論文裡面看的是 rep 也不是 set」

=>

如果有稍微讀過那篇論文,應該不難發現裡面有用set定量

另外用reps定量某些情況真的不太準確

2016年R. Morton 的研究 8~12RM vs. 20~25RM

2015年B. Schoenfeld 的研究 8~12RM vs. 25~35RM

2012年C. Mitchell的研究 80%1RM vs. 30%1RM

都顯示了不論70~80%1RM 或 30~60%1RM,

只要在單組內做到接近力竭,那麼"該組的肌肥大效應都是差不多的"

雖然組數相同、肌肥大相同,但是reps可以差到三倍!

Jared9527 wrote:

2016年R. Morton 的研究 8~12RM vs. 20~25RM

2015年B. Schoenfeld 的研究 8~12RM vs. 25~35RM

2012年C. Mitchell的研究 80%1RM vs. 30%1RM

你如果有稍微練過, 或者更深入研究,

你應該會知道不是這樣比的,

因為事實是這輛種鍛鍊已經是鍛鍊到不同的東西了,

實驗拿同樣的 set 來比就是已經..... 沒有道理了啦.

Jared9527 wrote:

. 台灣唯一一位在MuscleMania上得名的選手 廖以諾 ,

他會在胸肌後安排二頭肌訓練。

胸之後練二頭是很普通的鍛鍊課表,

你該不會以為胸就指譨接三頭吧?

事實上二頭是小肌群,

專門練二頭不會需要耗費很多體力,

也不用很長的時間,

這樣安排很 ok 的,

很普通的練法.

跟胸跟腿一起練是不一樣的,

當然這也是有練過就會知道不一樣的啦.

真的不一樣喔,

練過就會知道.

胸後練放二頭 ok 的啦,

還有人根本不練二頭的喔!

小肌群有些人根本特別拉出來練的.

Jared9527 wrote:

這個9組怎麼會沒意義?

如果操爆就代表成效更好,

那麼為什麼在最愛操爆人的台灣傳統教練的帶領下

一些優秀的青少年運動選手會在成長時殞落?

「論文裡面看的是 rep 也不是 set」

沒有意義是因為人本來就不同,

事實上要操幾組應該看人, 看練的內容,

例如練 90%1rm, 70%1rm, 50%1rm 是不一樣的, 不只練的組數不會一樣, 休息的時間都不會一樣,

連鍛鍊到的地方都不一樣,

一起用一樣組數比本來就是紙上談兵而缺乏實作意義的事情.

至於台灣教練?

跟上述沒有關係.....

台灣教練可能比較會拿了一個範例就當聖旨例如像你的九組就夠一樣,

而不會真的用腦比較實作, 去思考真正的原因並且根據情況做調整比較有關係.

Jared9527 wrote:

他一個部位看肌肉大小挑2~8個動作來做,

例如:二頭肌用2個動作;腿用8個

但是,他一個動作只練一組!(頂多再加1~2組暖身組)

這些練得很屌的傢伙,他們的菜單跟你一般聽到的很不一樣吧?

是阿, 就跟我說的一樣, 因人而異阿,

而且照你說的他去掉暖身, 二頭兩組, 腿八組,

光不同肌群就不同啦!

差四倍耶,

菜單的東西的確是這樣,

所以拿九組來講根本就沒有意義.....

BTW, 他還有打藥,

也跟很多普通人不一樣.......

跟你舉例的上一位都練全身的也不一樣,

事實是一百個人可以有一百種練法.....

事實是.... 就算是臥推,

推的方式不一樣... 練到的也會不一樣,

有些人可能就會練到復健科,

所以用同樣的組數來算... 真的沒有意義.

這東西應該是要看訓練的目標,

內容, 身體狀況來決定的.

CP03 wrote:

你如果有稍微練過, 或者更深入研究

我已經練五年了,可能已經不算稍微練過,

研究的話,我大概也研究得比你深入。

CP03 wrote:

你應該會知道不是這樣比的,

因為事實是這輛種鍛鍊已經是鍛鍊到不同的東西了,

實驗拿同樣的 set 來比就是已經..... 沒有道理了啦.

對不起我真的看不懂你想講什麼,

我知道low load會讓type I fibre成長較多,

但巨觀的肌肥大來說,這樣比為什麼沒有道理?

CP03 wrote:胸之後練二頭是很普通的鍛鍊課表,

你該不會以為胸就指譨接三頭吧?

我當然沒有這樣以為,只是很多新手這樣以為。

CP03 wrote:

跟胸跟腿一起練是不一樣的,

當然這也是有練過就會知道不一樣的啦.

我有練過啊,而且不只我練過,一堆人都這樣練啊,

我不知道你為何大驚小怪?

CP03 wrote

沒有意義是因為人本來就不同,

事實上要操幾組應該看人, 看練的內容,

例如練 90%1rm, 70%1rm, 50%1rm 是不一樣的, 不只練的組數不會一樣, 休息的時間都不會一樣,

連鍛鍊到的地方都不一樣,

一起用一樣組數比本來就是紙上談兵而缺乏實作意義的事情.

您好!我們現在在討論肌肥大、長肌肉的事情,目標是很明確的,

我可以很清楚的告訴你,國外相當多natural bodybuilder是一個肌群一次訓練不超過10組的。

另外也不只一篇研究論文證明了,「把相同的訓練量分散,一個禮拜練多次,會比一個禮拜只練一次好」

CP03 wrote台灣教練可能比較會拿了一個範例就當聖旨例如像你的九組就夠一樣,

而不會真的用腦比較實作, 去思考真正的原因並且根據情況做調整比較有關係.

我猜你是那種習慣不把文章看完或者是沒有思考就亂下定論的人,

如果你有看我的網誌,就會發現,

我已經提到了要依據一些條件去調整組數,

例如:肌肉的大小、訓練年資、DOMS......等

CP03 wrote事實是一百個人可以有一百種練法

一百個人有一百個身高,

但事實上平均身高只有一個

CP03 wrote就算是臥推,

推的方式不一樣... 練到的也會不一樣

所以我們才需要一二十篇文獻去探討怎樣的臥推最適合一般人、最適合選手、最適合手長的人、最適合手短的人、最適合有肩傷的人.......等。

Jared9527 wrote:

一百個人有一百個身高,

但事實上平均身高只有一個

是阿,

所以數學學好的人會知道真的討論的時候要看的是十多很多,

光是只看數字就還至少有標準差,

更精確還有不同的數學函數模組等等,

這些東西,

只看平均是很不精準的方式.

用這個來下結倫更是邏輯不夠好以偏概全的結果.

所以樓主的問題很簡單,

他看了一篇長篇大論一堆的結果是跟他實際操作不太吻合,

他問是否真的就是超過九組效果不佳,

而我也跟他講了很明白,

長篇大論就只是長篇大論,

在那個數字 9 鑽牛角尖沒有意義,

因為事實上變數太多,

光是練九組大重量低次數, 跟小重量高次數,

這兩種練法鍛鍊到的東西就不同了,

根本沒有光拿數字比的意義,

不用太糾結,

事實上真的再訓練還有週期性的,

不只重量, 組數, 次數都會變的,

也沒有非得每次都操到力竭,

不同的訓練目標有不同的方式.

文章真正有意義的重點只是在於操過頭的效果不會比操到剛剛好還好而以,

至於怎麼樣算操過頭, 要看情況,

每個人不同, 每種鍛鍊方式也不同,

Lebron James 可以打完 nba 比賽還可以騎腳踏車回家,

其他普通 nba 球員可不行.

內文搜尋

X