打從去年底一直聽到傳言,到三月的東京車展看到概念車展示,便一直在心中揣摩要如何向大家介紹這部新車款? 一開始聽到的日規版『Majesty S』到台灣最終版本『SMAX』,著實地思考了一段時間,經過墾丁試駕、台南試車、台北街頭騎乘,總算有心理有個譜,整理思緒之後向大家分享SMAX旅跑車的祕辛。

這次與過去不同,YAMAHA在全國各地都有賞車會,同時也搭配宣傳活動組成環台車隊,讓各家媒體實際拿到測試車的時間點往後,讓各位久等了。此篇將針對日前兩篇報導未分享的部份作介紹,先向各位分享騎乘感受、乘坐空間、大燈尾燈儀表板在低光源時的表現,最後同場加映旅跑車的深入解析,傳動、節流閥、MONOCROSS避震測試,一起來看看這台讓大家等待多時的全新機種吧!到底SMAX被定義成旅跑車款,有什麼獨特之處呢?研發團隊經過多年的設計、測試、修改,到底在SMAX上導入了哪些有趣的元素呢?就讓小惡魔機車版主來告訴大家!

原廠精品特仕車,搭載風鏡組、後行李箱、防摔球、金屬腳踏板、散熱座墊、座墊下置物袋、置物箱內襯、卡夢平衡端子、排氣管電鍍護蓋,改裝後讓實車長途旅遊的機能性上升,更適合旅行騎乘。這次原廠呼應旅跑車的特性,推出的配備多數以增加旅遊機能性的產品,風鏡與後行李箱的加持,確實讓SMAX更有休旅車款的影子。

這次在南部試駕中,一口氣試乘兩種設定的車輛,一台是全原廠的SMAX,一台則是全車安裝原廠精品的特仕車。風鏡對高速時導風效果滿顯著的,後行李箱的置物空間增加則是無庸置疑的,視覺上好不好看見仁見智,兩個式樣的外觀各有不同的風格、功能,端看各位個人如何去取捨。

延伸閱讀1:全球戰略車款 YAMAHA SMAX水冷跑旅

主要向大家介紹新車硬體配備特點,車迷朋友期待已久的「全新」車款終於發表。

延伸閱讀2:YAMAHA SMAX155 vs. PGO TIGRA150 ABS 動力對決驗證

就網路最夯的討論議題,由小惡魔替大家實際測試兩台車的動力表現。到底兩台車的屬性如何? 請看測試結果分析。

總計推出五種車色,從左到右分別為黑深灰、白灰、深紅灰、深藍灰、深灰灰。

| 騎乘心得分享 |

騎乘感、操控部分

還記得在墾丁第一次騎SMAX時,給我的感覺是「軸距很長、高速彎很穩」,平常騎習慣短軸距的車(代步車是三代勁戰),嘗試迴轉時很不習慣,建議剛入手的車主們需要多適應一下。1405mm軸距在車身過高速彎路段時相當穩定,尤其這次採用MONOCROSS中置避震讓人格外的去注意避震效果,第一時間回饋給我的路感相當紮實,稍微騎乘一段路程之後,便輕易上手讓人大膽地挑戰更高速度進出彎道。雖然138公斤的車體重量在低速彎道略嫌笨重,操控反應無法與短軸距、車重輕的車款比較,但SMAX高速彎道的穩定性也是它款車望塵莫及的。

車體前後配重約為4:6,單一騎士騎車時的重心偏中後,要掌握車身傾倒速度、車體轉向都不是難事,比過去馬車125還要靈活,操控性能明顯比馬車125還要運動化。一個人騎的時候,會覺得這是一台縮小版的馬車、拉長軸距的勁戰,算是介於兩者之間的車款,帶點休旅風格的同時也帶點運動風格,根本就算是兩者的綜合體,就這一點來看,YMT的研發團隊設計得相當成功。再者,我們在墾丁試駕時有嘗試雙載騎乘,卻有意想不到的操控體驗。雙人騎乘的操控感與單人騎乘差異不大,車身靈活度大同小異,反而凸顯出SMAX雙載時高速彎的優異穩定性。當然雙載的重量負擔會讓車輛加速性相對降低,在末端速度延伸的表現仍保有水準之上,日前原廠在發表會強調新車著重於雙人騎乘的部分,在實際體驗後確實驗證了這一點。

懸吊系統回饋路感

單人感受

一開始感覺到前叉似乎偏軟了些!? 但在墾丁的高速彎表現依然可圈可點,主要因為車身重心偏後,會產生前輪比較輕飄飄的錯覺,事實上整體懸吊設定協調性是很棒的。以筆者78公斤的體重騎乘,低速騎乘時會感覺到後避震稍微有一點點『頂』,低速伸側阻尼有點太強,回彈有一點點過慢,但隨著車速逐漸升高就不會有這樣的感覺了。MONOCROSS中置避震的車體震動緩衝特性跟雙槍避震感覺不大一樣,單純靜態壓避震會覺得很吸,根本可以直接用「硬朗」來形容,實際上路騎乘,避震作動經過車架、引擎、避震本體力矩結構的轉變後,路況真實的回饋感並不會讓人感覺到不適,中置避震的新鮮感換取的是讓人信心大增的車體穩定感。

雙人感受

既然是強調是雙載的機種,想當然雙人的懸吊表現應該要更亮眼才是,這一點不得不讚賞YAMAHA設計團隊的努力。無論車體配重、前叉阻尼係數、後避震作動反應,甚至是坐墊海綿的厚度都有經過相互的搭配協調,雙載的路感更是舒服,長程騎乘並不會讓騎士特別容易疲倦。車體撐起兩個人的體重,懸吊要負擔急煞、高速彎的支撐力自然也是相對增加,而MONOCROSS中置避震的表現沒讓測試小組失望。原先單人低速騎乘微偏硬的情況,在雙載之下伸側阻尼則顯剛好。這是跟過去馬車車系、勁戰車系完全不同的層面,雖然無法直接斷論單槍與雙槍的優劣之處,筆者我只能確定兩者的作動特性有很微妙的差異。兩種避震型式緩衝車體震動、吸收不良路況的方式不同,雙槍是以垂直結構作動、單槍是以斜角接近水平的結構去作動,性能的絕對優劣!?我想車輛研發歷史上兩種型式都有人採用,或許有成本的考量、維修便利性的考量、設計獨特性的考量!? 這些我們無從求證起,但這次中置避震性能表現都這麼亮眼了,似乎是沒有比較的必要性。

煞車系統

浪花碟盤267mm加上雙活塞卡鉗,煞車比勁戰力道強一些,高速巡航、街道騎乘都相當足夠。前煞系統鎖死作動行程偏後段,操控時的手感很線性。看到後碟配備部分,原廠直接採用245mm碟盤就感覺煞車會太利,大碟盤的煞車力矩比較大感覺會讓煞車力道很直接,若操作不當或用力緊急煞車可能會造成鎖死,建議未來的準車主們一定要特別小心這一部分。後煞的煞車拉桿一樣要壓到較後端,煞車力道才會慢慢出來,在原廠的調校之下,我給煞車性能的分數很高。總結整體煞車表現:作動線性,制動力夠、好操控。

動力部分

採取水冷冷卻設計之下,引擎為高壓縮比設定,這也讓原廠引擎在6000轉時的扭力輸出令人印象深刻。傳動設定很中庸,加上138公斤的車重,起步動力非常弱,甚至比勁戰原廠車還要差。起步接合之後以7000轉帶動車子,逐漸延伸到8000轉。4000轉~4500轉起步時的反應讓人非常失望,時速40~100的加速力道都算飽滿,在時速110之後最大馬力下降,推力感逐漸變弱。驗證SMAX偏向中高速巡航設定,低速時的加速反應較為普通,在6000轉湧現最大扭力之前沒有明顯貼背感。引擎整體的震動小,主要歸功於平衡軸的配置讓曲軸相對震動減輕 ,SMAX引擎高轉速之下引擎與車體共振很細微,給騎士、乘客優質的騎乘舒適感。剩餘動力部分,已經在日前的動力驗證篇向各位介紹過了,還沒讀過的朋友務必參考延伸閱讀的文章。

輪胎表現

由建大輪胎代工的原廠胎,前輪規格為120/70-13。

後輪規格為130/70-13,雨天抓地表現一開始不是讓人挺放心的,在經過一段路程的適應之後,發現抓地力與排水性都比想像中的狀況還要理想。這次到台北、台南道路上測試後給予這對輪胎很高的評價,著實改變了我對於建大輪胎的印象,果然在與YAMAHA配合之下,才能有合乎市場需求的產品誕生。而後續補修市場的輪胎供應問題,則要看國內輪胎廠商的應對了,若看好SMAX的發展性,未來在市場上勢必會多出不少13吋的輪胎選擇才是。

YAMAHA SMAX溼地燒胎@Mobile01

SMAX是台灣山葉機車2013年全新全球戰略車款,搭載155c.c.水冷引擎,在得到日本官方認同與重視之後,台灣是全球第一個正式發表上市的國家。在YAMAHA墾丁公辦試駕活動中,我們嘗試SMAX動力極限,沒想到能輕易在溼地中燒胎.....新引擎低轉速的高扭力輸出特性(引擎轉速6000轉上下)相當值得人期待!礙於引擎拉轉五秒保護限制,無法持續燒胎(封閉私人場所測試)

分享幾張同行同業的騎車照

身高188公分,騎乘SMAX的比例 給大家參考

拍攝完畢,從泥土地騎出。 13吋輪框讓車身離地高度充裕,應付高低落差較大的路況沒有太大的問題。

身高188公分的騎士讓SMAX車體大小看似相對縮小了...精裝版本的SMAX風鏡、後行李箱特別搶眼。

以188公分的騎士來騎乘SMAX,膝蓋並沒有太大的空間,騎姿、空間應用都有進步的空間

輪胎雨天的表現令人相當安心,若論輪胎性能等級筆者認為算是相當高水準的產品。

有風鏡的情況下,在下雨天特別感受到明顯差異,也能擋掉不少雨滴。

雨過天晴的墾丁景色,感覺騎乘SMAX到處遊玩,相當愜意。

為對應SMAX這台YAMAHA年度重點車款,這次特別出動NIKON D4紀錄下每一個畫面,照片細節相當清楚,連大燈打在路面的光影都紀錄下來了,感覺特別有意境。

| 大燈、尾燈、儀表 低光源表現 |

墾丁昏暗的大雨後的陰天,頭燈與前定位燈特別顯眼。

尾燈Y字型的LED造型,在陰天的警示度如圖所示,現場看還滿明顯的。

全新設計的大燈燈具搭配H4燈泡,夜晚實際照射範圍如何!? 馬上替各位示範。

遠燈

【點此下載原圖】

照射面積廣、正前方聚光度也很理想。

近燈

【點此下載原圖】

近燈時前方近距離的聚光燈型很集中,夜間照明度很棒。

儀表板夜間識別狀況

中間轉速表、左邊油表、右邊時速表,各司其職皆可輕鬆判讀車況資訊。

液晶儀表面積夠大,讓騎士很容易在夜間辨識車況資訊。

| 傳動深入解析 138mm大盤面 變速範圍變大 |

傳動過濾進氣端改成這種型式的濾紙,與勁戰、馬車都是不同的型式。

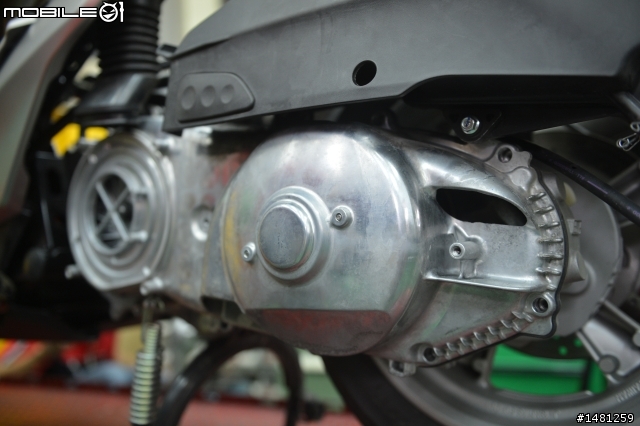

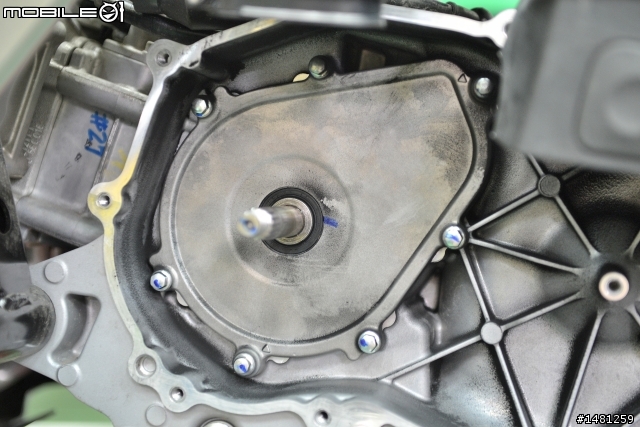

光傳動蓋外觀就覺得傳動系統的體積好像變大了!?

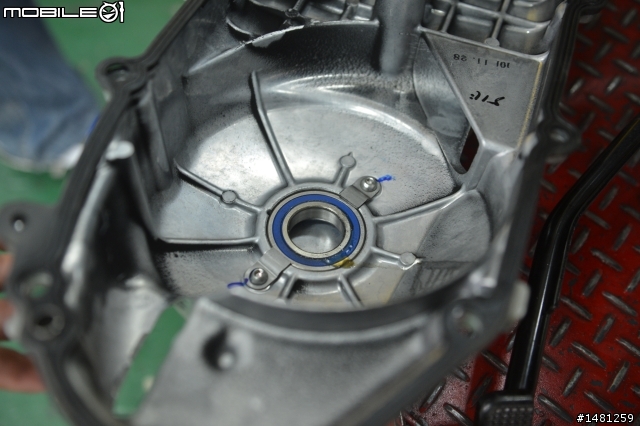

打開傳動蓋可以發現,後普利組的部分在外側還多了軸承的設計,讓後普利運轉更穩定、順暢。

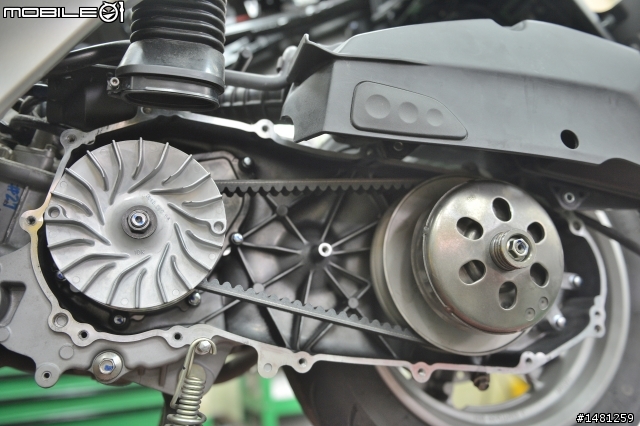

傳動組外觀,打開時真的是驚動現場所有人! 不管是前普利組或後普利組的尺寸都變大許多! 看得出研發團隊有下功夫在傳動系統上! 傳動變速比與過去車款相比之下,變速域變廣許多。

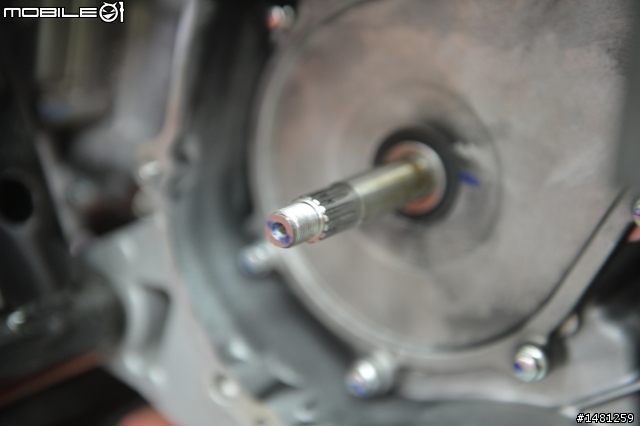

曲軸改為無抽齒的設計,主因為起動盤由乾式改為濕式之後,不需要去帶動曲軸了,便省略抽齒的部分。

1DK為SMAX零件代碼,看普利壓板同樣改為無抽齒的設計。

普利珠~ 體積大小看起來有點眼熟!?

普利盤面背後加了許多補強肋條,強化普利盤整體強度。

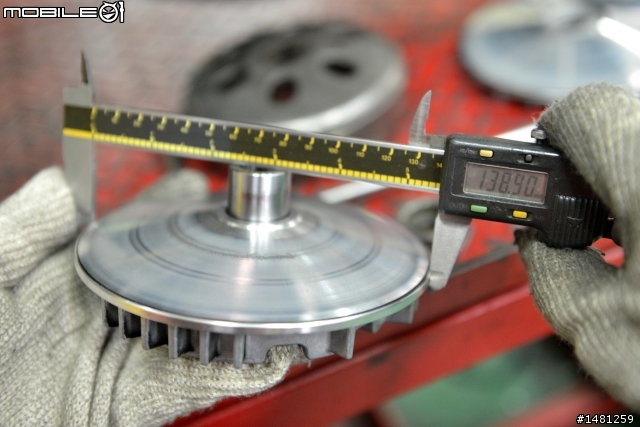

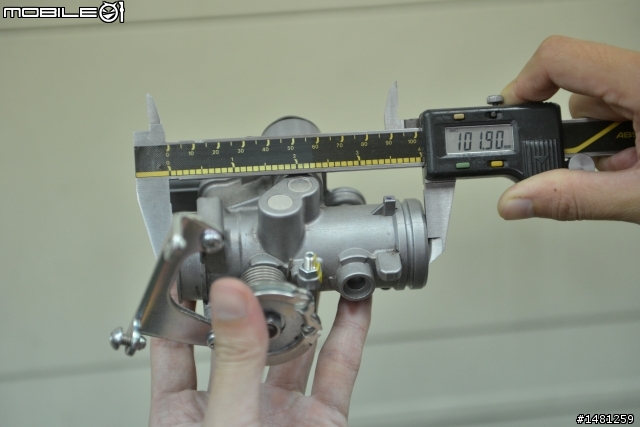

普利盤盤面最大外徑為138.90MM

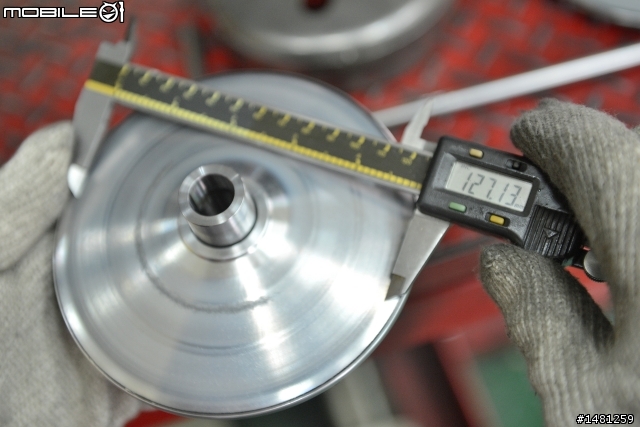

目前實際跑到盤面面積直徑為127.13mm,我們最常見的勁戰車款原廠盤為113mm左右,兩者變速比差異很大...

普利盤面為14度。

普利盤外蓋,直徑為138.66mm。

這次在盤面中心的位置有多加工,改變中心軸的接觸面積。

外盤咬合面積126.87mm。

普利盤中心為凸起的設計,增加中心軸與普利盤中心的接觸面積,同時也能調整皮帶位置。

普利外盤為14度。

中心軸外徑為23.99mm

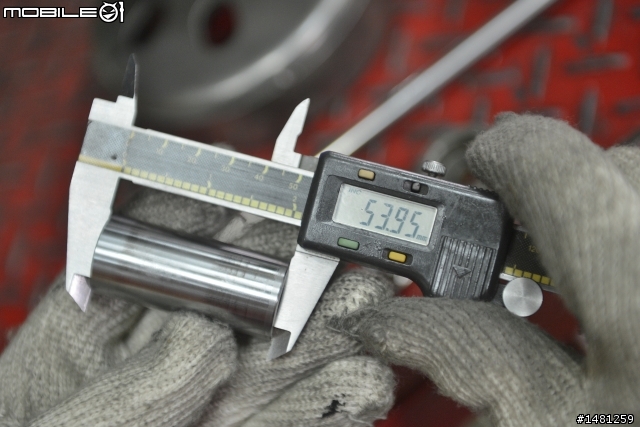

中心軸的長度為53.95mm,常見的勁戰為48.8mm

中心軸內心尺寸為16.08mm

原廠普利珠重為12.0公克

6顆普利珠總重約為72.3g

普利珠直徑為20mm。

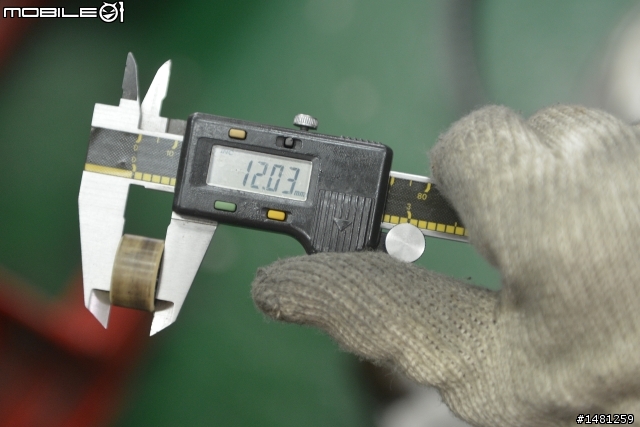

普利珠寬度為12.03mm,大小規格同勁戰125,也是唯一與其他車款有通用的零件。

啟動盤由乾式改為濕式結構,能降低起動時的異音之外,也增加零組件的使用壽命。

目前獲得官方答覆如下:

更改主因:啟動盤採用濕式的主要原因是因為SMAX馬力提升後,期望利用機油可有效清潔作動磨耗之粉屑,確保作動順暢及其耐用性。

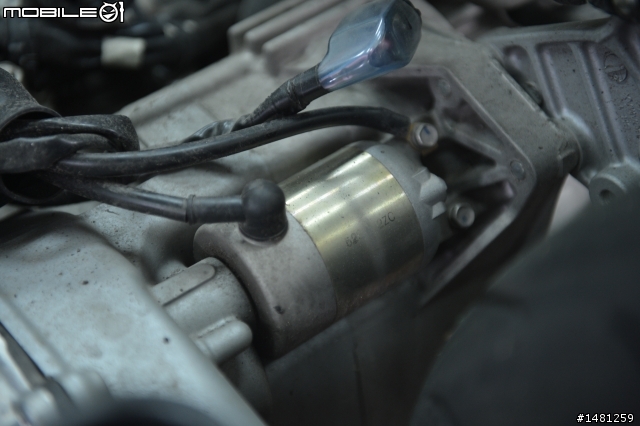

起動馬達就外觀看起來跟勁戰的類似。

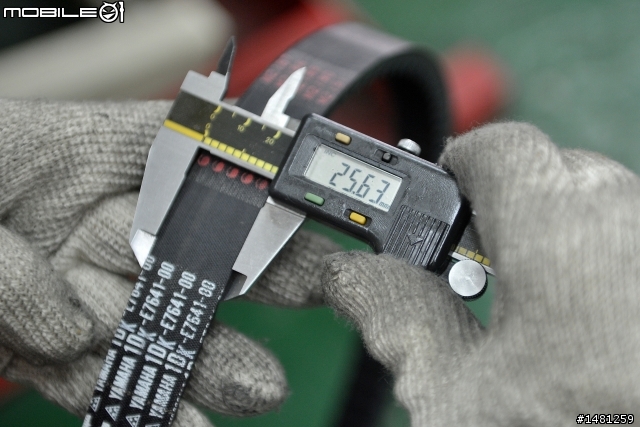

皮帶寬度為25.63mm

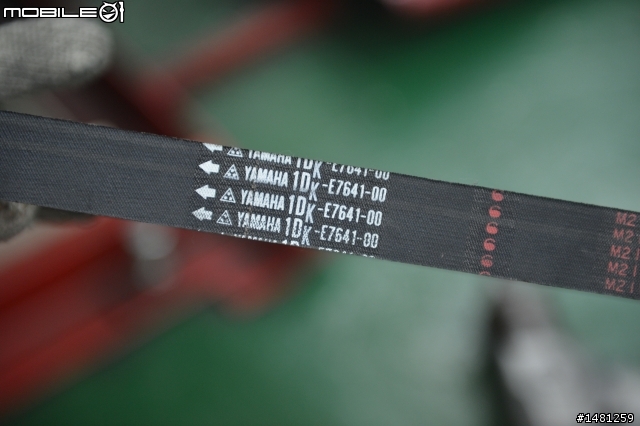

皮帶料號為1DK-E7641-00。

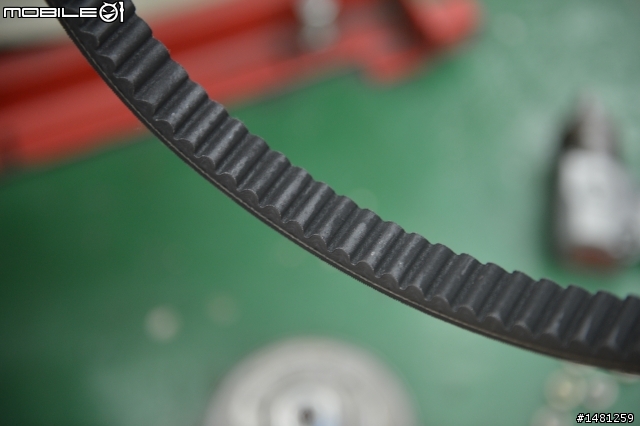

皮帶齒型。

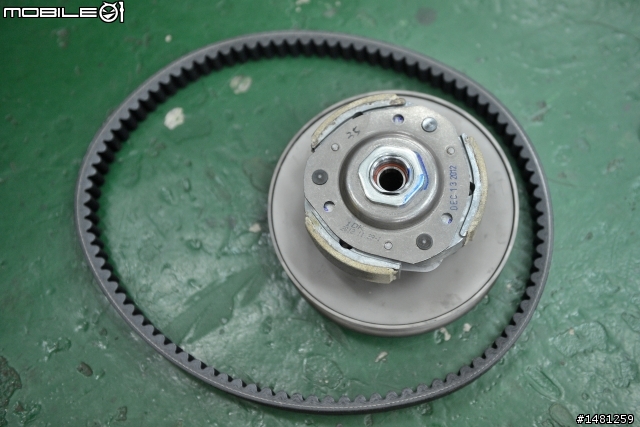

後普利組

同樣打開確認尺寸

後開閉盤的尺寸直徑約為170mm,比勁戰的138mm尺寸大非常多。

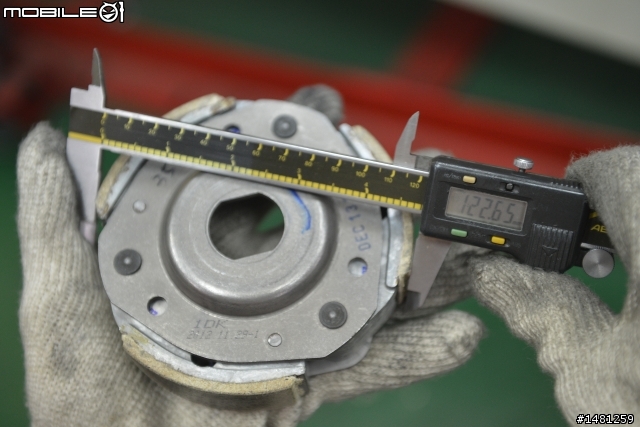

離合器直徑約為122.65mm

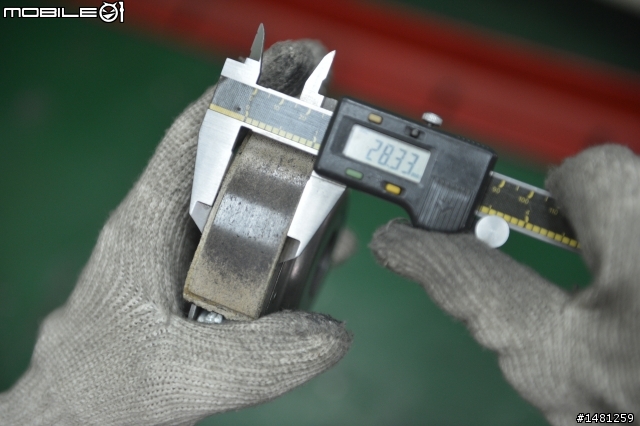

離合器蹄片寬度為28.33mm

咬合面積約為26.5mm

蹄片大略長度63.2mm

大彈簧自由長度114.51mm

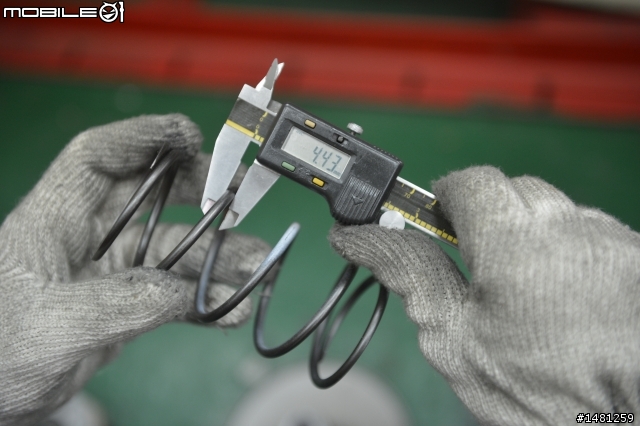

大彈簧線徑為4.43mm

直徑58.49mm

內徑為49.71mm

離合器外蓋內徑為125.11mm

離合器外蓋咬合面積總深度約為28.28mm

| 節流閥 全新口徑30mm本體 |

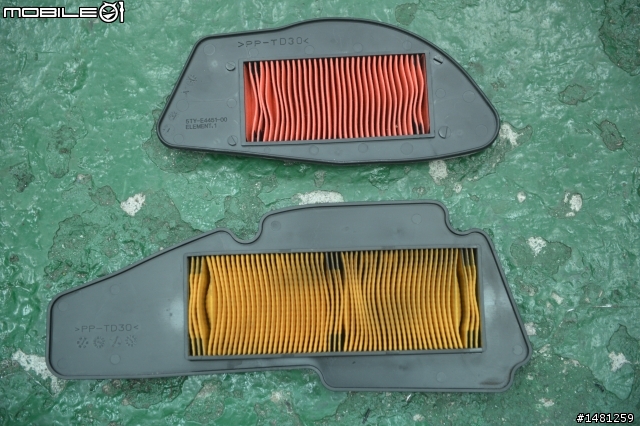

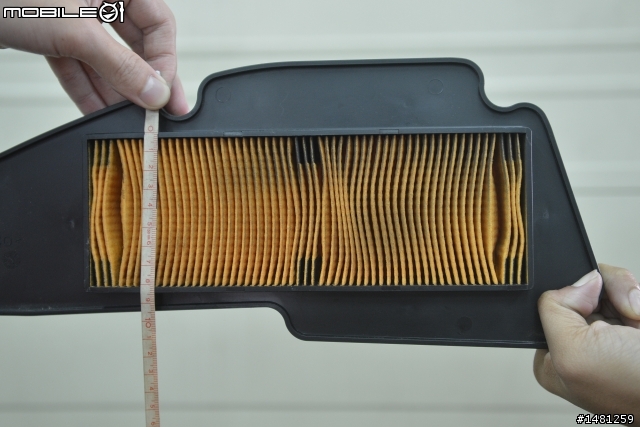

全新的空濾與勁戰的做比較!

過濾濾紙長度約為235mm

寬度約為85mm

噴油嘴型式,是一組全新的設計,與目前國內機種都不一樣。

噴油嘴型式、塑膠墊木

噴油嘴近照

型式為六孔噴油嘴

目前尚未確認到什麼車款通用的型式,但對台灣業者而言,尋找可以替換的噴油嘴不會是什麼問題。

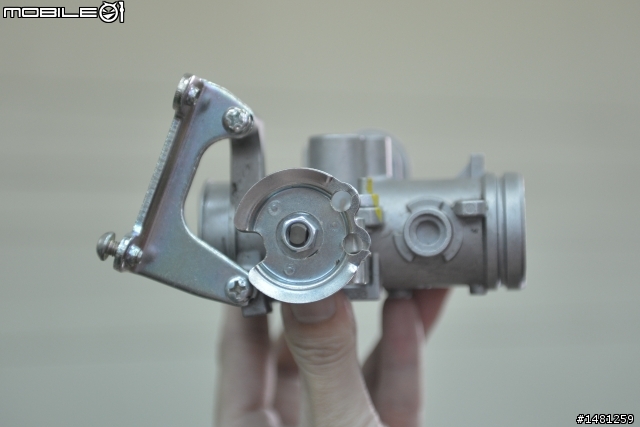

節流閥外觀,本體尺寸明顯比勁戰的還要長。

實際長度為101.9mm

ISC閥本體,看似跟勁戰的通用,無奈手邊無實品可以對照

中心閥片

可以看看本體內部的概況

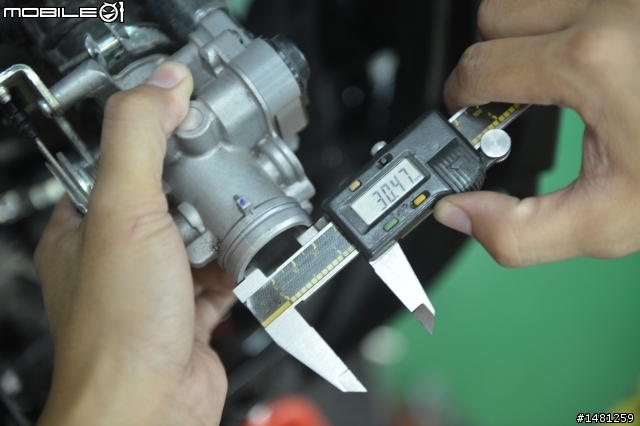

使用游標卡尺測量節流閥口徑約為30.47mm

使用內徑規測量靠近中心閥片的口徑尺寸

測量中...

尺寸約為30.31mm

155c.c.就採用口徑30mm的節流閥,比起勁戰125 24mm的口徑來說,SMAX的引擎硬體配備等級較高...

拆開歧管,一窺內部...

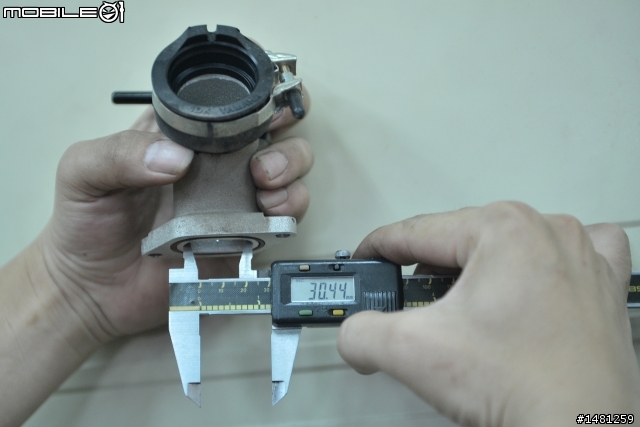

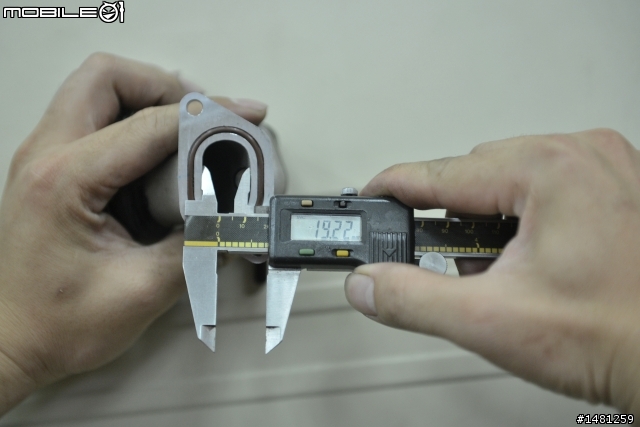

為橢圓型歧管

橢圓型長邊尺寸為30.44mm

橢圓型短邊尺寸為19.22mm

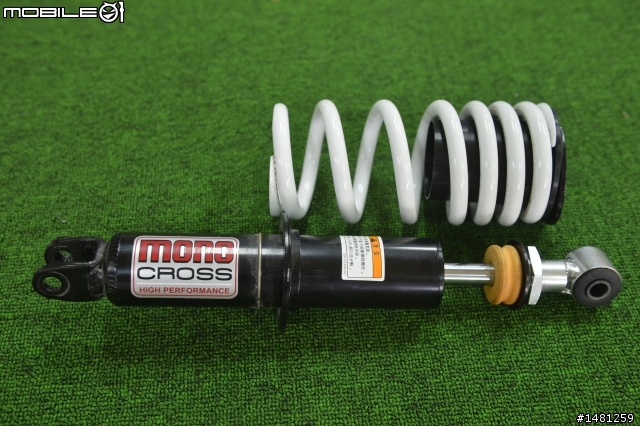

| MONO CROSS 中置避震@尺寸規格、阻尼測試 |

MONO CROSS中置避震!

在車上丈量避震長度約為320mm

避震器在車架上的鎖點型式

拆下避震器準備做阻尼作動測試

拆開的零組件

YAMAHA引以為傲的MONO CROSS,實際阻尼作動表現如何呢?

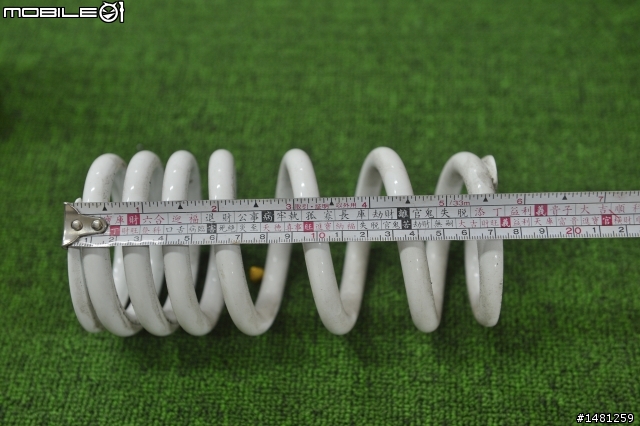

避震彈簧自由長度約為175mm

彈簧線徑為10.0mm

彈簧最寬的間距約為27mm

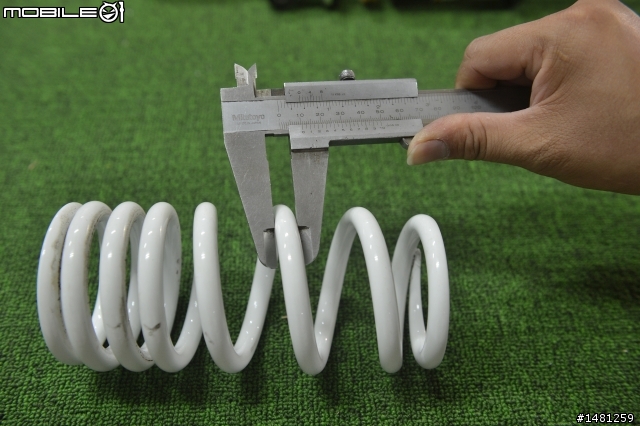

彈簧外徑約為82mm

避震器上下鎖點距離確認為320mm

避震器作動行程約為48mm

避震器筒身尺寸約為44mm

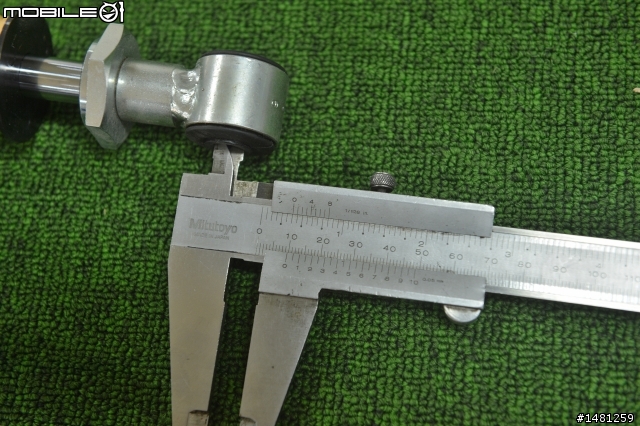

避震器上鎖點尺寸寬度為30mm

下鎖點間距為21mm

避震器上鎖點鎖孔尺寸為10mm

避震器下鎖點鎖孔尺寸約為10mm

原廠防塵套

架上阻尼測試機,準備開始測試

YAMAHA SMAX155 MONO CROSS避震阻尼測試@Mobile01

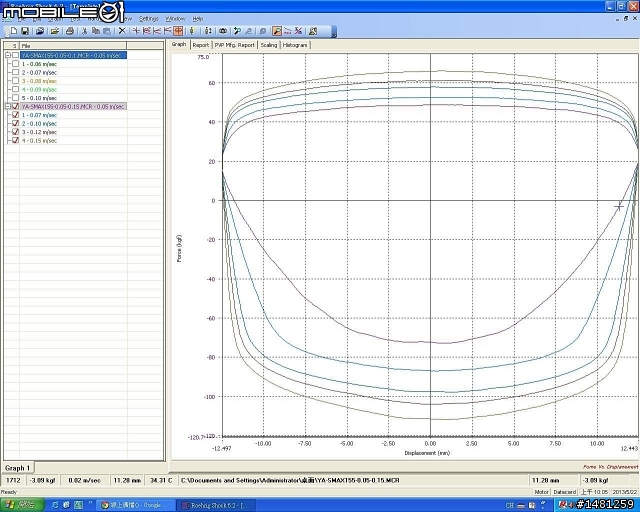

測試避震阻尼參數,檢驗避震作動時伸側、壓側的運作狀況。

【點此下載原圖】

壓側(壓縮)、伸側(回彈)的阻尼作動設定相當理想,跳脫過去勁戰原廠避震伸側不足的缺點。

拆避震的同時,我們也發現了車架補強的部分,或許這就是造成車重138公斤的元兇之一!? 但想必原廠一定有經過嚴苛的安全檢驗,確認車體結構無誤,才會正式上市。車體強度的部分,筆者個人相當相信YAMAHA的設計。

電池則是安裝在置物箱後端,難怪部分重量會偏車輛後方。

| 全新設計汽油幫浦 |

在拆車的同時,我們就外觀上發現汽油幫浦的外型不太一樣,確定與過去款式不同,詳細設變內容還在向原廠求證中。接頭、整體外觀皆不同。

目前獲得官方答覆如下:

更改主因:SMAX使用新一代FI系統,汽油幫浦也是全新構造,幫浦供給壓力不變,但調壓閥構造為全新設計,使其作動靈敏度提升。

SMAX155 新式

仔細看外觀、鎖點位置、插頭型式

三代勁戰 舊式

整個外觀、鎖點型式、插頭種類都不同。

| 總結 |

低引擎煞車 騎乘舒適度提升

旅跑車? 這次在騎乘的時候,低速的動力輸出讓我很失望,後來發現引擎轉速過6000轉之後動力才會慢慢湧現,仔細反覆騎乘體驗多次,不同路況、車速都去騎看看。發現大尺寸的普利盤(直徑138MM),其實在回油時,傳動運作慣性都會維持滿久的,轉速比較不容易掉轉,加上重新撰寫的供油曲線,特別將油門開度0%的供油量修更過,讓引擎轉速落差不要太大,刻意將引擎煞車降低,以提升騎乘者與乘客的舒適度。這部分我相當認同YAMAHA設計理念! 確實點出國內速克達多數的問題,引擎煞車一直是速克達的致命傷,某些層面對騎士而言確實會感到不適。SMAX的全新低引擎煞車體驗,真的做到它廠沒有注意到的細節,以及平衡軸的設置讓引擎精緻度不同凡響。

開創13吋 水冷車新級距

13吋輪胎! 是國人比較陌生的輪胎規格,甚至有哪些品牌有供應13吋輪胎可能都不太清楚。而13吋輪胎所提供的更大的車身過彎傾角、過彎接觸面積,都將替車友們帶來全新的彎道樂趣。目前原廠配制的建大輪胎,抓地性能表現算超乎預期想像,晴天的抓地性能、熱胎速度都十分有水準。雨天的排水性、導向性也都讓人非常有信心,這對120/70-13、130/70-13的原廠配胎,應該夠應付多數車主的騎乘需求,牽新車之後,短時間應該都不需要換輪胎。水冷引擎的動力感覺應該會很勇猛,但卻在與它廠pk實測中,測得較差的動力成績,主因還是要回歸到YAMAHA最重視的引擎耐用度、綠能環保,我個人相信SMAX在動力調校上有很大的未來發展空間,只是以目前全原廠的配置,引擎動力輸出表現非常保守,一時間會覺得SMAX似乎動力不太夠,但就長時間來看,若是這樣的原廠設定,能夠確保引擎的健康、機件的耐用度。這樣的話,或許對於SMAX動力表現不足的地方就比較能釋懷了吧!? 還是要回歸到車主自己的認知層面,若真的覺得動力太不理想,其實只要透過傳動調整、供油ecu改裝,都能改變SMAX的動力輸出特性,來符合自己的騎乘需求,這並不會是太大的問題。

操控掛帥 動力為輔

好上手的操控性、不論單人騎乘、雙人騎乘都有超水準的騎乘感,YAMAHA想在150c.c.級距中攻城掠地的企圖心很明顯。長久以來,YAMAHA的引擎動力都是以穩定度、耐用度、舒適性為首要出發點,SMAX也不例外。整體懸吊、車身配重、騎士姿勢、動力特性,都有做過完整的相互微調,讓其中的對應關係達到最佳化。簡單說,SMAX著重於車輛整體的協調性,好騎、好操控才能真正享受到更多的騎車樂趣,這正是YAMAHA所追求的。雖然引擎動力已經經過小惡魔測試小組的殘酷驗證,但引擎特性本身就偏休旅,並不以強勁動力為唯一訴求。所以我認為SMAX是一台『操控掛帥、動力為輔』的跑旅車款,偶爾出去郊外騎車旅遊、或者在都會街道中通勤,都是一台可以滿足騎士需求的車款。

回想當時2002年,勁戰125剛上市時也是批評聲浪不斷,也沒人會料想到10年後,賽車場上都會是勁戰一面倒的局勢? 誰又能料想到勁戰後續的運動性能發展空間有這麼大呢? SMAX其實也是一樣的道理,每當YAMAHA創造出一台劃時代、具爭議性的全新車款時,總是都有正反兩面的聲音,或許它某部份性能確實沒有達到網友預期的標準,但是誰能清楚知道SMAX未來的發展如何呢? 還是只能等待自由市場的消息回饋才知道了,這些都需要時間去驗證的,尤其是一台背負著一群設計團隊心血的『全新車款』,同樣需要時間的驗證才能獲得世人的認同,就讓我們靜觀其變吧!在六月份正式開賣後,街上的新車比例會告訴我們答案的。

| 同場加映 官方Q&A重點整理 |

Q1:為何會設計引擎排氣量為155c.c.呢?! 台灣有很尷尬的稅金問題阿!?

A1:如先前所提到的SMAX為全球戰略車款,它不只在台灣上市而已,其它許多海外國家都有150c.c.以上才能上高速公路的限制,最終才會決定設計155c.c.這個排氣量。

Q2:開發初期設定的市場對手是?

A2:其時與它廠車款作性能比較是一定的,但避免被誤解,YAMAHA都以自家產品(如勁戰)作比較,才不會有些不必要的問題產生,當然希望能在同級距車款中有最佳的市場表現。

Q3:為何後輪上沒有後土除?

A3:主要為考量整體外型設計的感覺,經過多次不同類型的嘗試,最終才定案現在這個版本。選擇13吋最大主因 是歸咎於整體外觀平衡性較佳。

Q4:這次完全由台灣設計團隊主導設計,日本並無介入!?

A4:完全由台灣設計團隊主導。最主要是日方信任台灣團隊,更選擇台灣第一個上市國家。而且台灣機車使用人口比例比日本密度還要高,日本越來越重視台灣市場。

Q5:未來上賽車場的可能性!?

A5:未來的事情是無法預期的,勁戰演變成現在這個狀況也是始料未及的。總之,YMT認為體質好的車子其發展性無法被限制,潛力無窮!

Q6:未來類似SMAX黃牌車款的可能性?

A6:未來的事情無法確認,無可奉告。

Q7:SMAX休旅車的定位? 如何命名?

A7:命名看各國的定位而決定,台灣的定位是認定介於勁戰125跟TMAX530之間。台灣官方認為台灣不歸類為馬車後繼車款,其餘觀感上的不同端看民眾怎麼想,這沒有標準答案。