Nike Air Zoom BB NXT開箱與細節介紹

2008年北京奧運,HyperDunk第一次被呈現在世人眼前,往後10年,這個系列作品成為團隊籃球鞋款的代名詞,而Nike Air Zoom BB NXT(以下簡稱BB NXT)在這樣相似的時空背景下,也希望遵循著學長的步伐一步步邁進。對比起08年HyperDunk使用的Nike通用鞋盒來說(沒錯就是那個你想到的橘色鞋盒),晚了12年誕生的Nike Air Zoom BB NXT在鞋盒的設計質感與用心程度就明顯完勝了。

評論外觀其實沒有太大意義,畢竟美感是很主觀的,個人第一眼看到BB NXT後的想法,主要還是在於這款配色讓小編想起前段時間開箱的Nike Air Zoom Alphafly NEXT%,設計團隊利用黑色搭配亮綠色點綴細節,帶出具有現代感的科技之美。

鞋面使用細緻的工程網眼布,上面佈滿水滴狀的漸層色彩塗層,與黑綠色的外觀造型相當搭。

鞋舌上端包覆面積稍大,厚薄度則適中,外觀上有Nike SWOOSH標誌與代表鞋名的「BB」造型標誌,另外後跟處的藍色泡棉內襯,期望能提升踝部保護力與包覆性。

五孔的鞋帶系統,從前掌數來的前兩個鞋帶孔特別使用拉環強化鞋帶與鞋面的連動效果,鞋帶選用上則與一般籃球鞋款相同。

BB NXT是一雙中偏低筒的鞋款,後跟處有置入一塊面積不算小的TPU護踝片,弧形翹高的設計則讓鞋款更具流線型,在Nike Adapt BB 2.0上也能看到相似的概念,比較特別的是,BB NXT的厚跟大底同樣有翹高設計,讓後撤步或是轉身等吃重後跟觸地的動作更加流暢,尤其是本鞋款的中底後半段使用三層的NIKE REACT泡棉疊加而成,如何在舒適度與實戰性能上做出平衡,成為設計團隊必須解決的難題。

接著介紹BB NXT的重頭戲-中底材質,前掌處外側TPU字樣在二月份的官圖中原本是「REACT×3+(ZOOM×2)」字樣,現在的發售版本則改為「AIR ZOOM」,強調此處運用的科技(這樣的概念在NIKE鞋款設計中已是常態),至於所謂的「REACT×3+(ZOOM×2)」,以拆解的角度來看,REACT泡棉鞋墊作為第一層REACT,下方中底材質則由雙層REACT組成,另外在蹠骨部分,則搭載兩塊方形的Air Zoom氣墊,夾在下層雙層NIKE REACT的中間,若是以漢堡的角度來說,Air Zoom氣墊就像是中央的漢堡排,上下層的NIKE REACT則是麵包。(什麼奇怪的形容)

- 前掌

- 後跟

鞋墊內文字使用與鞋舌上BB標誌相同的字體,而這塊鞋墊也是由NIKE REACT泡棉製成。

後跟中底厚度經過測量約為3.8公分(50元硬幣直徑2.8公分),前一雙測試的Nike籃球鞋-KD13同樣擁有偏厚的後跟高度(2.7公分),但跟BB NXT相比根本是吐司與厚片的差距,回想一下,這應該會是小編穿過後跟最高的籃球鞋(不論高中時穿過增高鞋墊的話...),真期待這個厚切中底,期待能帶來多奇妙的

前掌內側AIR ZOOM字樣呈現在NIKE REACT泡棉與外底橡膠上,半透明大底在強烈陽光照射下隱約可以看見內側搭載兩顆Air Zoom氣墊的實際位置。

- 側

- 正

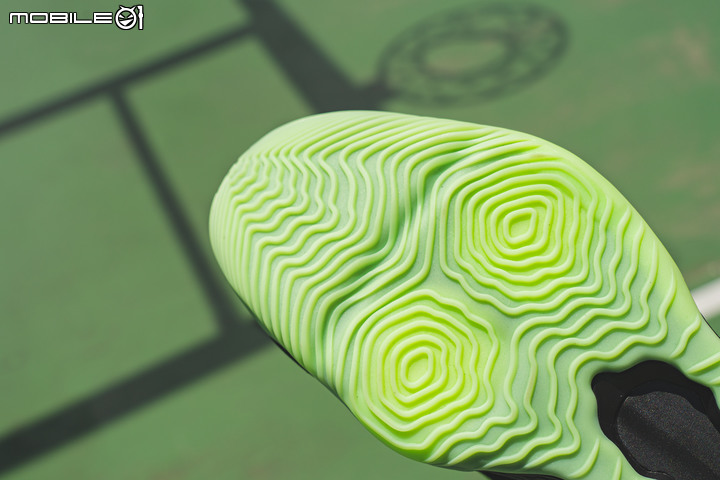

BB NXT鞋身側邊有加裝一塊長型的TPU防側翻片,面積適中但試摸硬度並不高,或許是考量到舒適性問題,因為小邊過去也穿過因為防側翻片太硬造成壓迫感的狀況。至於外底刻紋則使用波狀條紋,並透過刻紋在視覺感上呈現出蹠骨的兩顆Air Zoom氣墊。

鞋身中央有一塊簍空的TPU抗扭轉片,整體硬度比起鞋身側的防側翻片硬上不少。

Nike Air Zoom BB NXT實測

鞋款開箱與科技介紹後,接著進入實測分享。小編身高170公分、體重76公斤,平時每周固定打室內全場與室外三對三鬥牛各一次,由於待測產品較多,這次僅讓BB NXT陪伴我度過一周的歡樂打球時光,後續有機會再為各位帶來更長時間的實戰心得。

初套上BB NXT,厚底帶來的高重心確實是極為明顯的,畢竟3.8公分、堪比矮子樂的高度就是擺在那,說重心不高都是騙人的,習慣穿著強烈貼地感鞋款的球友會需要一段時間適應。But!就是這個But,在壓肩切入時會發現很有趣的是,由於NIKE REACT泡棉潰縮感相當強烈(尤其是前掌),所以在瞬間切入時,其實不會有太多因為高重心造成的阻礙感,從下圖就可以看到前掌的型變,這種大多數時間明顯高重心、但在切入瞬間重心又徹底消失的腳感就小編印象中是前所未有的。

靈活性部分,BB NXT實力大概是中上的水準,像小編這種不以速度見長的球員,過去就很喜歡這種存在護踝性同時不會失去太多靈活度的中低筒配置,像是小編的比賽戰靴KYRIE系列便是如此,同時BB NXT的跟腳能力也能滿足個人需求,在鞋帶繫緊後,雖然沒有襪套式帶來的極致包覆性,但受益於不算太低的筒身、後跟泡棉內襯與面積偏大的鞋舌,雙足在鞋款內也幾乎沒有任何滑移問題。

這次Nike並未將火力強調在鞋面科技上,而這塊細緻的科技網布鞋面優點是透氣性與輕薄度確實達到一種微妙的平衡,在38度豔陽下打球、拍攝超過3個小時,雙足也不會感覺過度腫脹(只是差點脫水...),可惜支撐部分並未讓小編留下太多深刻的印象。對比起低調的鞋面,鞋舌設計則讓小編特別喜愛,基本的記憶泡棉內襯帶來舒適感,同時也不會過度干預切入時的腳踝靈活性,喜愛的程度大概就是曾經半認真地思考過如何拆下這塊鞋舌,裝在別雙籃球鞋的程度吧...

由於BB NXT在大多數的時間仍是屬於高重心的鞋款,防側翻的配置其實相當必要,個人高中打球時,就曾經發生過忘記拿掉增高鞋墊導致扭傷的蠢事發生...針對這部分,設計團隊給出的解答就是在前掌外側放置一塊外露式的三角形TPU防側翻片,但同時保持其一定的彈性,讓腳感不至於有「被卡住」的不適感。實穿當下,急停的動作依舊順暢如昔,與之前實穿的籃球鞋款並未有太多相異之處,小編想到可能是因為個人體重比較重的關係,讓NIKE REACT泡棉有極大的發揮空間XD;反之,體重較輕的球友可能會稍微難駕馭一些,等小編有朝一日成為瘦子後再來體驗看看嘍!(可能是下輩子吧)

BB NXT前後腳掌都能體驗NIKE REACT活潑的反饋動能,為跑步或是切入的過程帶來極為舒適的感受,但起跳時就能感受到前後掌的腳感有些微差距,主要在於前掌蹠骨處額外放置兩顆Air Zoom氣墊,起跳瞬間以簡潔的回彈性提供使用者向上的動能,落地時同樣能夠輕易吸收來自地面的反作用力,就像是咬下厚切肉排時的爽快感,整個滯空從開始到結束都比起一般的後衛鞋款順暢不少。

實測BB NXT之前,小編最好奇的部份就是,為何在蹠骨處不是選擇直接搭載一塊長型的Air Zoom,而是要大費周章地裝上兩顆體積較小的Air Zoom氣墊,這個疑問在實穿上陣後也獲得解答-兩顆Air Zoom氣墊確實是更為穩定的。在幾乎擁有近年來最高重心中底科技的前提下,單顆、大塊式的Air Zoom氣墊在駕馭上也增加不少難度,不論是起跳或是落地瞬間,都比起兩顆Air Zoom氣墊更容易失控、翻船,所以最後設計團隊選擇兩顆較小的Air Zoom氣墊,在回彈與保護上取得平衡。

其實鞋款各處細節上都圍繞著這塊厚實中底而設計,為了降低翻船機率,BB NXT在外側增加外露式的TPU防側翻片,中底下方也放置一片抗扭片提升中足穩定性,鞋墊邊緣的上弧設計,也形成一道像是碗狀的屏障,避免雙足高處不勝「翻」。

緩震絕對是BB NXT最大的優勢,小編的跳投姿勢在落地後對於後掌緩震相當吃重,若是緩震性能不佳,在滿場跑的全場賽事搭配不斷跳躍情況下,雙腳更容易疲憊,意外受傷通常就是在這種時候發生的...而且穿著BB NXT長達兩小時高強度全場比賽結束後,足底在收操甚至隔日都沒有發生痠痛的狀況,若你是一位對緩震需求相當高的球友,BB NXT已經在向你揮手啦!

- 跳投

- 跳投

最後說一下BB NXT整體給我的感受,三層中底雖然帶來極高的重心,但全鞋針對防側翻也做足準備,不論是起跳或是落地,都能感受到相當踏實的觸地感,不過也必須要說,就個人實穿感受上,全鞋提供的支撐性大概就是足夠而已,在作出急停、變向等側向動作時,鞋面會有稍微型變的狀況發生,只能希望前掌TPU防側翻片在長時間實穿下依舊給力了。

總結

在後衛鞋款當道的時代下,貼地感、靈活性成為許多球友的首要選擇,透過不斷的「減法」追求極致輕薄的代價,就是越來越多理應存在的科技遭到捨棄,而運動傷害也在此時悄然接近。對比起球場上的一時表現,如何保持健康的腳踝,長時間享受打球的樂趣,如今已經成為小編選擇鞋款上最重視的元素,Nike近年來將中底科技逐漸轉移至前掌,也是想透過這些改動,帶來「科技輔助表現」的觀念,唯有穩定的鞋身、鞋帶與必要的中底緩震配置,才是球鞋針對籃球這項運動的設計初衷。

「設計這雙鞋就像打造一輛汽車,每個零件都有著獨特的功能,而確保正常運轉的關鍵,則是各部位的相互合作。」設計師Ross Klein這麼形容著Nike Air Zoom BB NXT。的確,誇張的三層NIKE REACT,中間還夾著兩顆Air Zoom氣墊組成的中底,搭配TPU抗扭轉結構與鞋身外側防側翻片,Nike透過全新的思維建構起這雙新世代的團隊籃球鞋款,穿上它的人或許需要一段時間來適應高重心連帶而來的陌生腳感,至於習慣之後是否會喜歡嘛...小編不敢斷言螢幕那端的你肯定會喜歡它,但個人依舊相當推薦球友至實體店點試穿看看,「好彈好舒服!」很可能會是你套上它之後浮現的第一個想法。

協力拍攝:Harvey