先釐清兩個問題:

1.出廠日期。

因我是向經銷商購買,購買時盒內就無附保證卡。

我檢查過紙盒外觀、說明書、機體上下,皆無看到序號,推測序號應是在保證卡上。僅見到機體下方有專利號碼跟日期,我大膽猜測這應該就是出廠日期。因此推斷本人這台醇鮮是2018/02出廠,刀盤應是適用貴公司目前所建議的刻度(一開始購買是標準刀,之後再購買手沖刀)。

請見照片。

2.說明書第11頁有關使用前注意事項及保養。貴司官網也有建議塗油有助增加研磨均勻度。

主要就是指陶瓷錐刀安裝上去前,先在內部塗食用油(ex:沙拉油)幫助潤滑。

這點我保證我個人使用時一定會上油,當初交機給X大時也有提醒一下。至於X大測試時有否上油得問X大。

根據我的經驗,使用多次後,該部位所塗的油自然會消耗流失(ex:細小粉粒入侵吸附油脂之類),也有可能X大有擦拭過後才交給我。因此我拿到機器時,該部位似是乾淨的。

所以或許X大當下磨的時候可能未上油,但應不存在保養不當導致支架裂痕與我個人未上油研磨不均問題。

無論如何,貴公司目前支架上已無問題是確定的,使用到現在也無見到斷裂狀況,這點身為消費者該幫你們說句公道話。

請見照片。

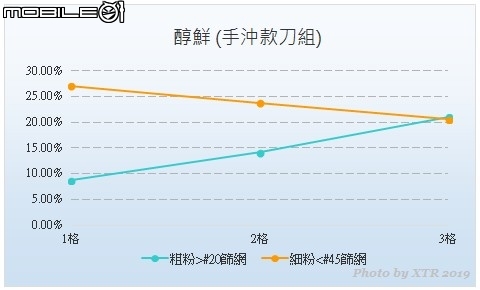

細粉多寡影響風味是否是個假議題?大家現在就是希望能否透過科學的數據來找出。

在暫不討論顆粒形狀下,先以較易篩選的細粉做根據。

細粉問題只是個討論起頭,並非是決定貴司產品不佳,僅只表示貴司目前產品在細粉上的表現罷了。

像我有過度清潔傾向,不管用醇鮮還是它家產品,每磨完一次豆我就是非清乾淨不可。我泡杯手沖整體作業會花到20分鐘以上。

醇鮮對我這種人就是個優秀的產品-只要能讓我了解醇鮮不同刻度粒徑大略是怎樣的分布。

另外提一件跟醇鮮無關的事。

各位使用手磨,最好別經常上電鑽或電動起子。

我的可調速電鑽接六角套筒再接手磨,空磨時明顯會晃,代表手磨跟六角套筒圓心不一致。

拔掉六角套筒直接接手磨,乍看穩很多,但仔細看多少還是會晃。

我沒有電動起子,但估計做工用的電動起子應該同心圓也不會太好。

使用電鑽跟電動起子來接手磨時,一定會雙手各緊握兩者來穩定磨豆,這樣就有問題,因兩者圓心往往不一致,而為了穩定你兩手用力越大,對磨豆機中軸水平施力越大,久了,恐怕中軸會歪,這影響就不用多說了吧。

還是有誰能推薦夠好的電動起子?

morrislo wrote:

在下很少上來回應有關...(恕刪)