當然,所有添加物能不要最好是不要,如果一定要添加,該有個食品安全規範。

但如果單就過去19年的牛肉、豬肉進口數據來看,

就是一套自我矛盾、標準不一的政策。

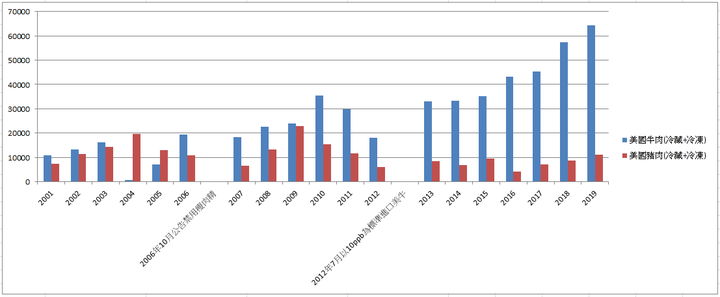

底下是2001年到2019年,從美國進口、從全球各國進口的牛肉、豬肉統計數據及圖表,包括冷藏和冷凍,不包括牛雜、豬雜,進口單位是公噸:

表一:

圖一:

過去這19年,有三個參考的政策時間點:

1. 因狂牛症禁止美牛進口:2003年12月,禁止美牛進口;2005年4月恢復進口;2005年6月又禁止;2006年1月恢復進口30個月以下小牛。所以,在上面的圖表中可看到2004年到2005年的美牛進口量異常減少。

2. 禁用瘦肉精:2006年10月公告禁用瘦肉精,2007年開始檢查進口肉品是否含有瘦肉精。

3. 開放含瘦肉精的美牛進口:2012年7月,以10ppb為標準,准許牛隻飼料添加萊克多巴胺,也開放添加萊克多巴胺的美國牛肉進口。

根據以上的統計數據和政策時間點,

第一,

為什麼過去八年來可以開放含有萊克多巴胺的美牛進口,卻不准美豬進口?

如果真的是因為考量對人體有害,不是應該連美牛也不准進口嗎?

第二,

針對上述問題,有人主張「台灣吃豬肉比吃牛肉多,所以開放美牛影響不大,開放美豬影響很大。」

這種說法模糊了問題的焦點,

因為從公告禁用瘦肉精之前的2001年到2006年這六年進口數據來看,

除了2004年和2005年美牛因狂牛症禁止進口之外,其他年份都是牛肉進口比豬肉多,

若是檢視從全球各國進口的數據,也是牛肉進口每一年都遠多於豬肉,

如果是擔心進口肉類含有瘦肉精,那不是應該優先禁止進口量較多的牛肉嗎?

怎麼會是禁止進口量較小的美豬含有瘦肉精,卻開放進口量較大的美牛含有瘦肉精呢?

或許有人擔心一旦開放,據稱「喜歡豬肉甚於牛肉」的台灣市場就會大舉進口美豬,

但2001年到2006年這尚未禁止瘦肉精的六年進口數據,

還是看不出這種跡象啊。

第三,

即使2006年10月公告禁止瘦肉精之後,

2007年到2012年這六年,依然是進口美牛多於進口美豬,

而且美牛進口量越來越大,美豬進口量變化不大:

2001年到2006年,扣除2004和2005年,其他四年平均每年進口美牛14859公噸,

2007年到2012年,平均每年進口美牛24646公噸,較前一階段增加了65.9%;

2001到2006年,平均每年進口美豬12780公噸,

2007年到2012年,平均每年進口美豬12606公噸,較前一階段減少了1.4%。

這顯示台灣市場對美豬的需求不如對美牛的需求,無論是否禁止瘦肉精。

所以,如果瘦肉精真的對台灣人的健康有害,

開放美牛的危害遠大於開放美豬,

這一點在2012年7月開放含有瘦肉精美牛進口後,更加明顯。

第四,

2013年到2019年,進口美豬繼續禁止含有瘦肉精,

美豬進口量也持續萎縮,平均每年進口量剩下7943公噸,比前一階段又減少了37%。

而美牛自從2012年7月以10ppb開放含有瘦肉精之後,

過去這七年來,平均每年進口量成長為44559公噸,比前一階段又增加了80.8%。

美牛占全體進口牛肉比例,也從前一階段的30%提高為40.6%。

總結:

一、 在2012年的時間點上,如果是考量瘦肉精對人體的危害,

理當開放進口量小的美豬,而暫緩進口量較大的美牛,結果政策卻是反其道而行。

反倒從數據上來看,或許是美方把市場潛力較大的美牛,擺在較高的談判優先順位上,

而台方因豬肉無法出口,而有必須保護國內市場的選民壓力;

二、開放瘦肉精美牛而不開放瘦肉精美豬,

這種不均平的政策,無法以人體健康考量來加以解釋,

遲早會在外貿壓力下被迫改變,

尤其是當台灣擺脫了豬口蹄疫,準備要開發豬肉外銷市場之際;

三、如果有人必須為政策立場反覆而道歉,

先反對後開放的民進黨,和先開放後反對的國民黨,都必須給個理由;

但如果是要為開放瘦肉精肉品進口、危害國人健康而道歉,

那應該是2012年的政策決定者吧,

當年開放瘦肉精美牛,而開啟過去七年平均年進口量大增80.8%,卻又給不出合乎邏輯的真正解釋。