除了整片摧毀、整片重建的方式,其實我們還有其他選擇。

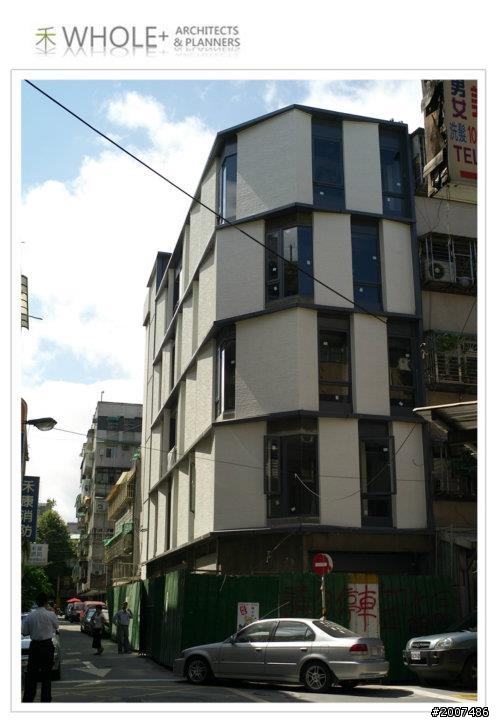

這是一個台灣年輕建築師事務所,承接老屋搶救項目的成果,並非打破,而是循著建築本身理性存在的內容,結構、管線、風、日照、沿街面等因素進行改善。

更新並不是做不到,而是我們被官商指導成『只能利用一種方式更新』,也就是目前整拆整建的思維。因其關係著龐大的金錢利益,所以老屋搶救此種方式一直受到埋沒,若非個別社區的覺醒,此種案子非常稀少。

老屋搶救的方式,發球權並不在建商而在居民,也只能由居民達成共識後才能交由建築師,配合其社區理念與建築師的專業改善。

期間時序與都更一樣漫長,卻能避開大部分的利益綁架,也許是不錯的選擇。

但必須注意的是,老屋搶救目前只是藝文試例,由原住戶與市政府共同承擔其整建費用,與目前都市更新中,住戶不必出錢的方式不同。

但追究後者的不必出錢,其實是城市居民讓渡容積獎勵而換取的,換句話說也是繳交了大筆金錢,只是改由全市民承擔,而建商仍坐實利益。

亦即,採用老屋搶救,建商是賺不到高額利潤的,而老屋搶救的參與辦法也使其道路漫長。

但在目前老城區無法真正都更,反而集中於城市大道旁的精華地段時,我們是否要兩者並行,還是擇一?

更進一步,所謂的多數決仍能在兩者皆用嗎?城市居民、政府要想清楚了。

更新的定義,取自於行者之口,是重生還是新生?

*****

老屋搶救由台北市都市更新處推動,也許是都更處想藉由此理想,漸漸推動其他更新方式,以挽回目前部分建商利益式的開發。但可惜,程序與法條的錯誤,使得炸彈提早引爆。

也許該換我們問自己,想要什麼樣的城市。

事務所網頁:http://www.wholedesign.com.tw/index-2.html

這個頁面有其他老屋搶救的案例。

部分因為居民協調無果未在進行,其他則可能在明後年動工。

參與老屋搶救的年輕事務所還有很多,有機會在查找出來。