陳經理4052 wrote:

雖然台東史前博物館暫...(恕刪)

賺紅錢喔!身體很誠實

但我認同,有錢為何不賺,

何必因為意識形態跟錢過不去

六藝君子 wrote:

台派人士的知識庫太久沒有更新了

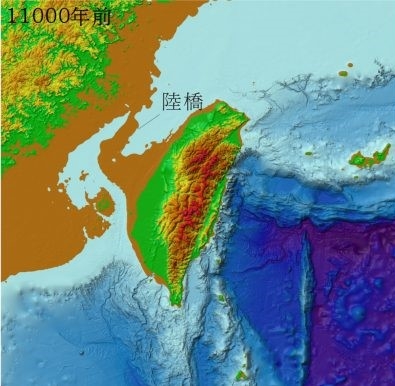

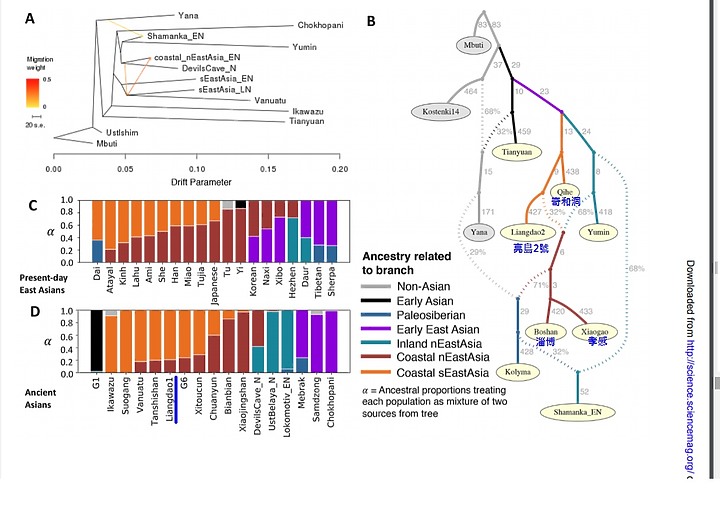

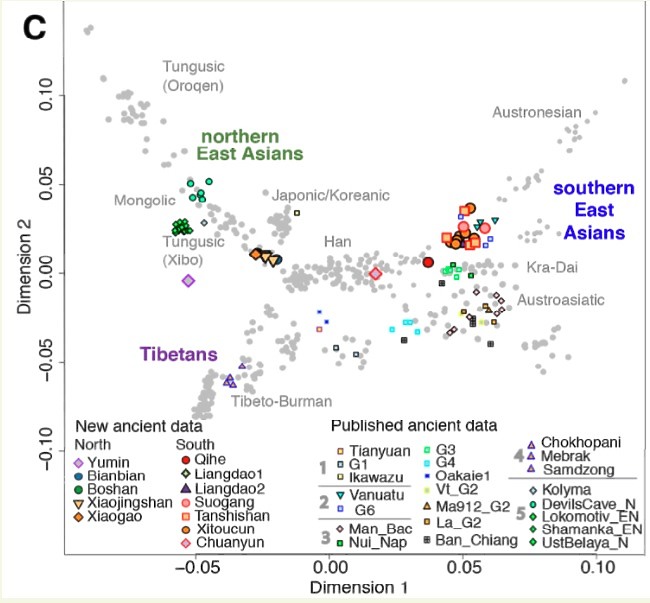

2021年2月份, 43家中外單位共同完成的論文《東亞地區最大規模的古人基因組研究(Genomic Insights into the Formation of Human Populations in East Asia)》,23日在全球首次公開台灣古人類DNA數據,並在國際期刊《Nature(自然)》發表。研究結果發現,台灣少數民族所屬的南島語族起源於中國大陸東南沿海,福建是南島語族的祖源。

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03336-2

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01456-9?fbclid=IwAR3fsfyN4VDaXpWXUdrYdQjK5d4Tp76nwiNwbKyka-oDQrlXP2IKSy77FEA

南島語族是從福建遷移到台灣, 然後再從台灣散佈到東南亞與大洋洲

這是透過 DNA 圖譜的科學分析, 計算出來的結果

herblee wrote:

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01456-9?fbclid=IwAR3fsfyN4VDaXpWXUdrYdQjK5d4Tp76nwiNwbKyka-oDQrlXP2IKSy77FEA

herblee wrote:

這一篇在說什麼 ? Genomic...(恕刪)