wrote:

中華民國、中華人民共和國、中國、台灣是什麼關係?代表何種意義?

統一回答樓主:

1. 中華民國、中華人民共和國、中國、台灣是什麼關係?代表何種意義?

==> 中華民國、中華人民共和國都是中國, 相互關係類似南北韓, 而台灣是中華民國的一部分.

2. 什麼是中國?

中國的國家概念與構成, 與近代興起的國家概念不同, 主要原因是中國是四大文明古國唯一存活至今, 基本語言文字與風俗文化沒有太大變化. 基於這個得天獨厚的條件, 中國有獨特的國家論述並不奇怪, 至於如果要把中國的概念限縮在中華人民共和國, 恐怕就是不折不扣的舔共.

「中國」一詞的字面意思是「中央之國」, 最早出現在西元前十一世紀西周早期成王時代的青銅器何尊銘文中。

有些人會說,這裡的「中國」不是國家的意思。

沒關係,至少我們知道,「中國」這詞是在西元前一千一百年就有,不是廿世紀初才經由人工炮製出來。

史紀五帝本紀第一:

「而後之中國踐天子位焉,是爲帝舜。」

到了漢代,漢朝就是大一統的帝國,所以在《漢書》中,「中國」一詞就有所改變。

《漢書》卷六 武帝紀 第六

「今中國一統而北邊未安,朕甚悼之。」

意思是「現在中國統一,但是北方邊界還沒平定,皇帝我很煩惱」

這裡提到『今中國一統而北邊未安』,就不能單指中原,因為漢朝的版圖是北到遼東灣,南到海南島,西到河西走廊。這範圍遠超過中原地區。

西漢中後期,漢昭帝曾經號召當時重要經濟學家發起經濟發展會議,史稱「鹽鐵會議」,會議紀錄成書就是「鹽鐵論」。在書中也可以看出漢朝當時是怎麼稱呼自己國家。

鹽鐵論卷一 本議

大夫曰:「匈奴桀黠,擅恣入塞,犯厲中國,殺伐郡、縣、朔方都尉,甚悖逆不軌,宜誅討之日久矣。陛下垂大惠,哀元元之未贍,不忍暴士大夫於原野;縱難被堅執銳,有北面復匈奴之志,又欲罷鹽、鐵、均輸,擾邊用,損武略,無憂邊之心,於其義未便也。」

這段開頭就是『匈奴桀黠,擅恣入塞,犯厲中國』,可不是說『犯厲漢國』,而是中國。

在漢代的歷史書中,從來沒有以「漢國」來稱呼,出現「漢」就只有一個字,不會在後面加上「國」。國名就是中國。

司馬光寫的《資治通鍳》是編年體史書,書中同樣是以「中國」來稱乎這個國家。

卷十二

「皇帝繼五帝、三皇之業,統理中國;中國之人以億計,地方萬里,萬物殷富」

卷十七

越,方外之地,剪髮文身之民也,不可以冠帶之國法度理也。自三代之盛,胡、越不與受正朔,非彊勿強服,威弗能制也,以為不居之地,不牧之民,不足以煩中國也。

卷十九

張騫自月氏還,具為天子言西域諸國風俗:「大宛在漢正西,可萬里。其俗土著,耕田;多善馬,馬汗血;有城郭、室屋,如中國。

更明顯的例子是唐朝的「大秦景教流行中國碑」

「大秦」指的是東羅馬帝國,景教是基督教的分支聶斯脫里教派。

這石碑是唐德宗建中二年(西元781年)2月4日在長安城內的大秦寺立下,碑文是朝議郎前行台州司參軍呂秀巖所提。

這石碑是以「中國」來稱乎唐朝,而不是「唐國」。

隋書第三十六卷有一段

「突厥嘗與中國交市,有明珠一篋,價值八百萬,幽州總管陰壽白后市之。」

意思是突厥要與中國作生意,有明亮的珠子一盒,定價800萬,幽州的地方長官陰壽(字羅雲,陰嵩之子)買下來。

並不是以「隋帝國」稱呼 ,仍是「中國」。

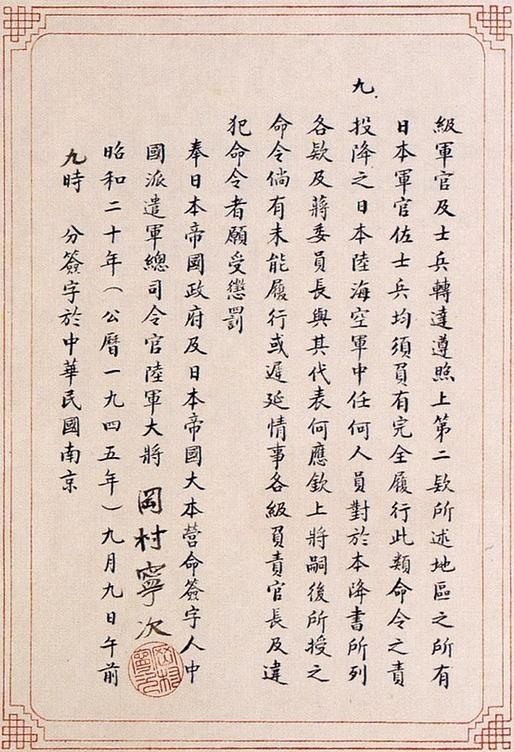

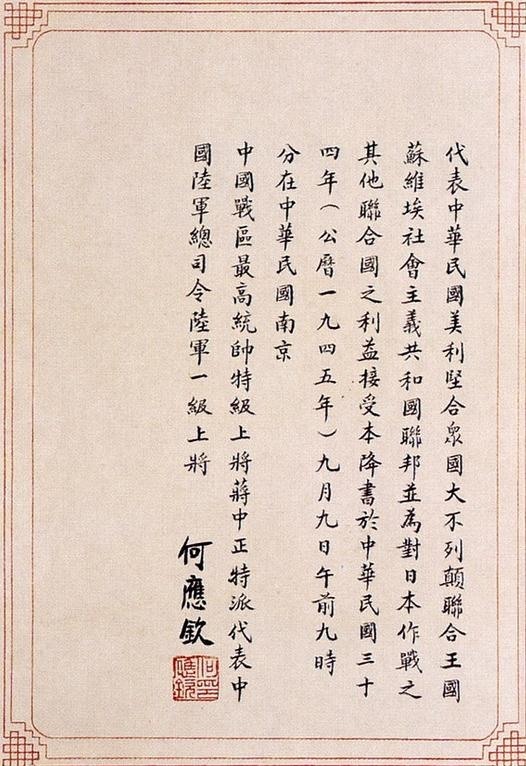

近代中國的外交文書,仍是以中國自稱。

明朝萬曆皇帝給豐臣秀吉的詔書中稱:「咨爾豐臣平秀吉,崛起海邦,知尊中國」。

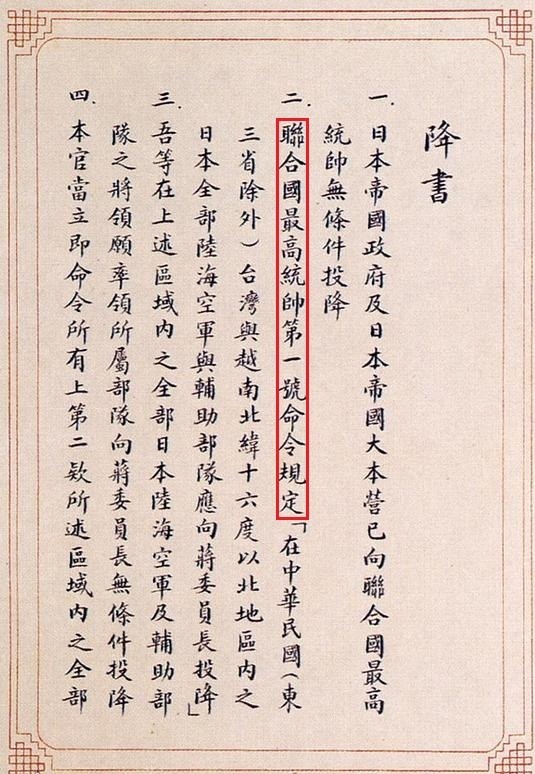

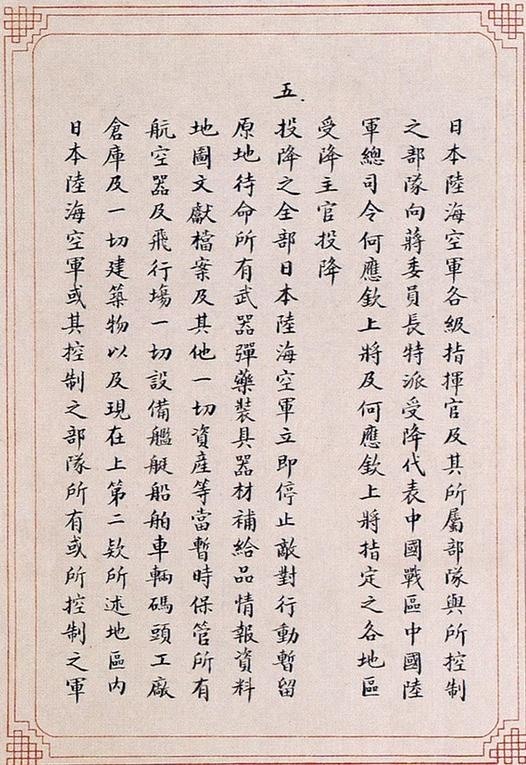

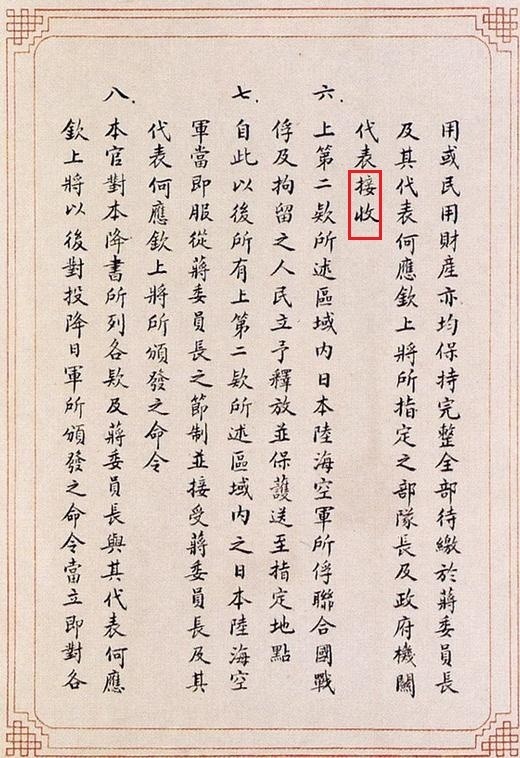

鄭成功寫寫給荷蘭守將揆一的「與荷蘭守將書」,有這幾句:

「然臺灣者,中國之土地也」。

這份勸降書距今383年。

清朝康熙年間的尼布楚條約有提到「將流入黑龍江之額爾古納河為界。河之南岸、屬於中國。河之北岸、屬於鄂羅斯。」

所以,『秦、漢、晉、隋、唐、梁、唐、晉、漢、周、宋、元、明、清』這些朝代名,指的不是國家名,而更接近為「政府名」。國家是中國,政府一直換。

至於台灣人是什麼人, 日本人看得很清楚:

日本人一直都把台灣人當成中國人:

台灣大學歷史學報 第37期

日據時期的高等法院院長高野孟矩如是稱呼台灣人為支那人:

或云台灣土人(包括支那人種)到底不是能施之以仁德為基本之政的人種。論者之意在於只有以殺伐才能治理台灣土人……軍夫等下等日本人胡亂翻弄戰勝者之威勢,沒有來由地凌虐支那人,理不順則毆打之,或掠奪財物、家畜,或姦淫婦女

兒玉總督如是稱呼台灣人為支那人:

2月25日,兒玉總督再度出席眾議院委員會,說明台灣統治的目標是使新領土的人民「浴於皇化,成為真的忠義之民」但「這裡是有近三百萬支那民族之地,他們移居此地至少已經三百年...」

陸奧宗光:第一要威壓島民。第二要由台島攘逐減少支那民族。第三要獎勵我國民的移往

熟蕃乃蕃人之中,其進化達到與支那人種〔土人)同一程度,在普通行政區域內,事實上行「威撫兼用」的「理蕃」政策——持地六三郎〈有關蕃政問題的意見書〉(1902年)

台灣之住民,今稱有三類,曰支那人、曰熟蕃、曰生蕃。其中,支那人固為後世移殖之民,御之不難。獨熟生二蕃,必先完遂其形而上下之研究,次講治教之道——伊能嘉矩手稿

且漸漸地把同化他們的方法變得更容易,讓他們繁殖支那人種——《重新解讀日治初期日本封殖民地台灣統治的帝國意識》〈木畑洋一 1998 ;北川勝彥,平田雅博 1999 〉

台灣人自己的經歷:

反而,那些耀武揚威,漫罵台灣平民百姓是畜牲、支那人、清國奴的日本人警察官卻躱藏了起來

而在稱本島人之前,則被日本人蔑稱為「支那人」或台灣的「土人」。——戴國煇〈戰後台日關係與我〉

台灣的肝病之父、台灣消化內視鏡之父宋瑞樓回憶過去曾眼見台灣人常被日本人咒罵為「支那奴」、「清國奴」,屢次遭受不平等的對待。將居住於台灣的閩南人與客家人後裔稱為『台灣土人』,是來自於支那的『支那人種』

日本人學生仗着統治者心態, 時常欺負台灣人學生, 動口就罵台灣人學生是「 支那人」、 「 清國奴」( chankoro) , 如果打架, 不分青紅皂白, 一定痛痛地修理台灣人一番。——《夏潮》

但台人學生受盡日人師生的欺侮,嘗盡「清國奴」「支那人」的苦痛。一位日本評論家訪問一位日本人校長,問及日台共學的學生關係,日人校長說...「吵架打架是把台灣人當做對等的人看待才會發生的,我們這裡是把台灣人當做人「以下」的東西看待——《潮流》

陳慶雄說:「支那,支那人,是平常的稱呼。有的甚至於罵『清國奴』,我記得在十三歲時,有十幾個日本學生罵我們『清國奴』 陳慶雄:《日本統治下之台灣教育》,《教育雜誌》第18卷,第10號,本文第3~4頁

有「台灣第一才子」美譽的呂赫若,於1935年在其第一篇日文小說〈牛車〉寫到主角楊添丁因違反規定,而被警察責罵「支那豬」

這個法西斯的日本人老師於是就氣急敗壞地向我身上拳打腳踢,並且一邊大聲罵道:『支那人,回去支那!』——吳克泰《一條曲折前進的認同之路》

1895年4月17日滿清與日本簽署馬關條約,《時事新報》於20日對尚未進佔新領土的統治方針的社論提到「...要把從敵國所得到的新土地加入並成為日本永久的版圖,有兩個方案。唯有取其地,豐富其地的資源,不用太在意當地人民的去留,去留就順其自然,同時催促我國民移居,讓多數的日本人居住至此,建立純然的新日本國;不僅把從以前就居住於此的支那人同化為日本人,且漸漸地把同化他們的方法變得更容易,讓他們繁殖支那人種,政府只要掌握地方政治的權柄」

台灣著名作家楊逵在1932年的短篇小說〈送報伕〉里描述台灣日治時期日本製糖公司以不正當的手段奪取土地,警部補大吼道:對於這種「非國民」我是決不寬恕的。主人公父親表示不滿卻被咆哮:「拖去!這個支那豬!」把他父親拖到警察分所去了。

台灣人當然是中國人

如果附和中共政權, 認同PRC是唯一的中國, 那就是不折不扣的舔共.