herblee wrote:

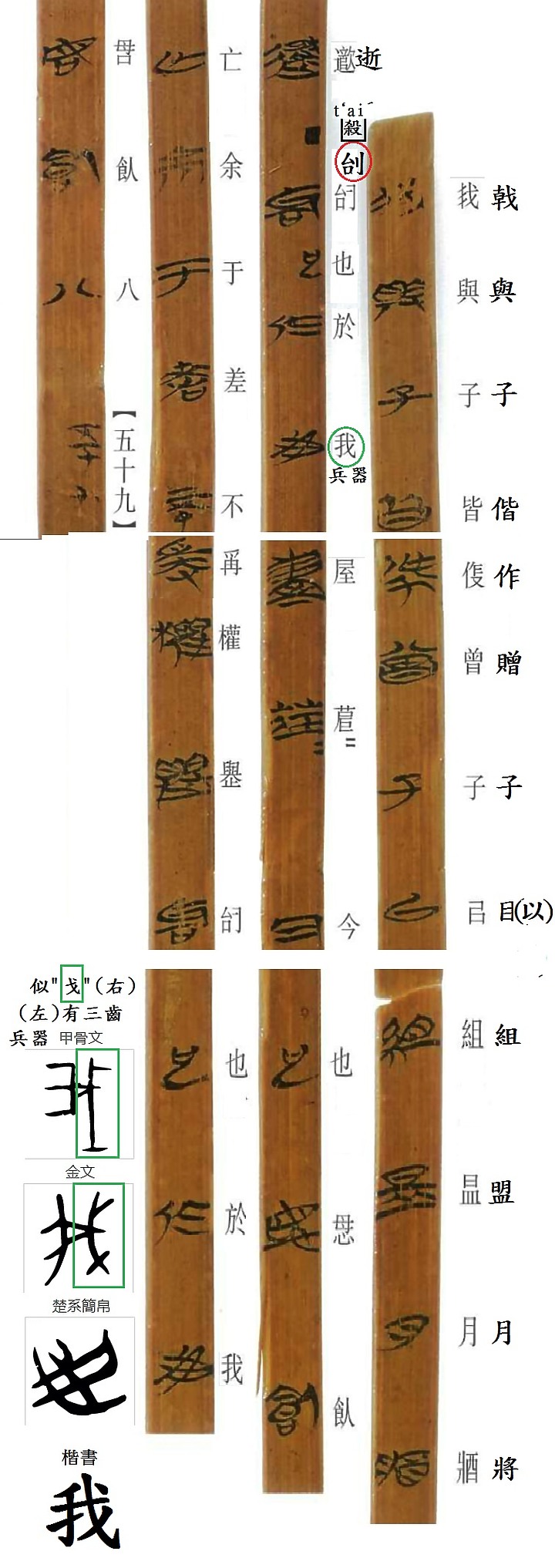

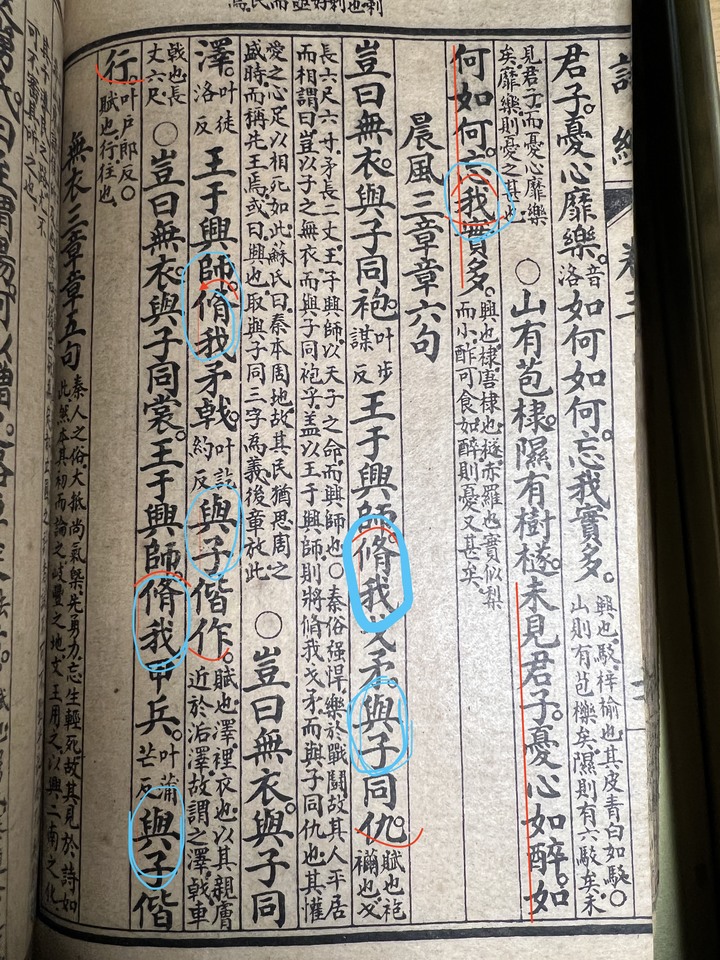

台語可以對照到甲骨文 , 可以追朔到商代的語言

你寫這麼多,結論只有一個:你講的的台灣人就是説閩南語的中國人,閩南語用的文字就是中文。

根本不用搬甲骨文出來,因為那也不會變成閩南人發明甲骨文!在台灣除了台灣原住民,只要是中國的客語,閩南語,以及外省族群所使用的中文字都能追溯到甲骨文。你用甲骨文解釋的都可以省略。

本人有收一本『甲骨金文』,是台北故宮博物院出版的。裡面有更詳盡的介紹,圖文並茂,淺顯易懂。

故宮出版品.甲骨金文

https://www.npmshops.com/mainssl/modules/MySpace/PrdInfo.php?sn=npmshops&prd=1212000038629