Wow_Senior wrote:

花果山,吱八版,民...(恕刪)

你的標準真是一目了然,在PTT八掛板的資料就不對是吧,

那把同樣的資料貼過來到這裡會變成正確囉?

關於備用容量這部份

請去看台電的解釋:

http://www.taipower.com.tw/content/new_info/new_info-c33.aspx?LinkID=13

或是去看退休的前台電處長寫的介紹:

https://goo.gl/a4O1qV <-漫談備用容量與備轉容量

(裡面也有介紹一些不同地區或國家的各種計算方式)

備用容量雖然公式看起來只有 備用容量 = 裝置容量 - 尖峰負載

但是公式內(裝置容量)與(尖峰負載)的定義卻老是有人不清楚就亂用,

去看看定義

(I) 裝置容量:

(A)使用裝置容量,南韓等國使用。

(B)使用淨尖峰供電能力(=裝置容量 – 廠用電),美國、台灣等國使用。

(C)無法持續發電的風力機組裝置容量使用3%~100%比例計算各國不同

(D)水力機組裝置容量受限水文枯豐,水庫容量、無法持續供水,

裝置容量折扣計算,各國不盡相同。

(E)其他再生能源如太陽能等裝置容量也有不同折扣計算。

(F) 受到輸電線路限制之發電容量折減。

(II) 尖峰負載:

(A)使用發電端小時平均負載(包括電廠用電),南韓等國使用。

(B)使用供電端小時平均負載(扣除廠用電),美國,台灣等國使用。

(C)使用全年最高三天尖峰小時平均值負載(供電端),日本使用。

在定義上除了發電裝置部份各國有無減去廠用電這項不同外,

最重要的部份在於裝置容量這邊指的是依系統規劃淨尖峰能力換算後的裝置容量,

而再生能源機組這類大多會依各國環境不同而有各種比例來打折認列,

例如以用電高峰是在冬季傍晚18:00~20:00時段的德法來講,

若有人認為德法會把太陽能裝置全算進備用容量似乎就太天真了一點。

(調度性高但需要燃料的發電裝置 和 調度性低但不需燃料的發電裝置 特性不同)

關於再生能源 太陽能部份

太陽能這幾年裝置成本下降很快,過去5年成本大約下降一半,

也漸漸在部份國家的使用成本低於當地電價,

隨著成本下降後需求增加而又帶動產能增加讓價格繼續下降。

全球"歷年來累計到2010年底時的太陽能裝置量約40GW",

全球"2014年的年度太陽能裝置量約40GW",

累積到2014年底時全球太陽能裝置量約178GW,

而去年全球的太陽能新增裝量約50GW~57GW左右,

全世界太陽能的發電量去年佔全球發電量1%(核電佔10.X%,風力3.X%)。

太陽能在台灣2010年簽約收購價每度11~12元,去年簽約收購價4.X~6.8元,

2014年台電系統(台電自有+收購)的太陽能發電量5.1億度,收購的均價7.21元;

2015年台電系統(台電自有+收購)的太陽能發電量8.1億度,收購的均價6.66元。

http://www.taipower.com.tw/UpFile/_userfiles/image/財務資訊與電價成本/e1.bmp

台電的太陽能成本是以會計方式將設備以15年攤提,

與民營用20年合約期計算設備生命週期算法不同因此目前台電帳面上的成本會高出許多。

台電系統歷年太陽光電累計裝置容量一覽表

http://www.taipower.com.tw/content/new_info/images/page2/b-36-2_5.png

台電系統歷年太陽光電發電量一覽表

http://www.taipower.com.tw/content/new_info/images/page2/b-36-2_6.png

(台灣有少部份自用型發電量約0.4億度左右不算在台電系統內,要看能源局資料才有。)

台灣的太陽能發電量2014年在亞洲排第7

中國 291 億度

日本 193.9 億度

澳洲 45.1 億度

印度 43.7 億度

南韓 24.7 億度

泰國 14.6 億度

台灣 5.5 億度

馬來西亞 2.3 億度

孟加拉 2.3 億度

資料取自BP世界能源統計 -> http://goo.gl/MdfvCF

目前太陽能在台灣的能源局發展目標是2030年裝置量8.7GW,發電量約110億度。

日本去年修訂上調後的太陽能發展目標是2030年裝置量64GW,發電量約750億度。

風力部份

風力發電因為成本較低進入成長期比太陽能要早,

2014年度全球的風力裝置量新增51GW,

比全球累計到2004年底時裝置量47GW還多些,

累積到2014年底時全球風力裝置量約369GW。

風力發電量達成佔全球發電量1%的時間在2008年(太陽能是2015年),

2014年佔3%,去年估計約3.5%左右。

其中這幾年離岸風力的發展是台灣可以特別關注的部份,

到2014年底時全球離岸風力的裝置量共8.7GW,是2011年底時的2倍,

英國的裝置量佔了其中一半,

英國是歐洲離岸風力潛力最大的國家,

因此英國規劃到2025年時離岸風力的裝置量要超過20GW以上。

在台灣離岸風力這一塊是能源局規劃的再生能源中發電目標中佔比最大的一項,

去年初期3個離岸風場陸續架設完成離岸風場海氣象觀測塔,

(台電跟福海這2家的風場在彰化外海、海洋的風場在苗栗外海。)

<-其中台電的記錄影片

去年算是台灣發展海事工程與離岸風力開發正式開跑。

風力發電在台灣

2014年台電系統的風力發電量14.9億度,2015年發電量15億度,

台電的風力收購成本變化不大,

但台電的自有風力成本則從3.48元降到2.5元,

這部份因為台電的風力發電設備成本算法用5~9年去攤提,

去年有部份台電的風力設備已攤提完設備成本因此台電的風力成本下降。

台電系統歷年風力發電累計裝置容量一覽表

http://www.taipower.com.tw/content/new_info/images/page2/pic77-2.jpg

台電系統歷年風力發電發電量一覽表

http://www.taipower.com.tw/content/new_info/images/page2/pic78-2.jpg

台灣的風力發電量2014年在亞洲排第6

中國 1584.3 億度

印度 384.2 億度

澳洲 102.4 億度

日本 50.7 億度

紐西蘭 22.1 億度

台灣 14.9 億度

韓國 12.8 億度

泰國 4.9 億度

資料取自BP世界能源統計 -> http://goo.gl/MdfvCF

目前風力在台灣的能源局發展目標是2030年裝置量是5.2GW,發電量約162億度。

(能源局裝置量目標是 陸域1.2GW + 離岸4GW)

在日本去年修訂後的風力發展目標是2030年裝置量10GW,發電量約182億度。

(日本的陸域風力容量因素只有20%,離岸水深淺能架固定式風力的地點較少,

所以日本有開發離岸的浮式風力發電,日本將來能否上調風力目標就看浮式風力成效。)

陸域風力發電在台灣使用的容量因素在28%左右與台灣的水力差不多,

(台電水力的發電高峰在夏季而風力在冬季,台灣的離岸風預估容量因素大約40%)

幾年前台電是依特性把風力與水力分在"準基載",

取一定比率算在基載電源內(太陽能那時是定義"準中載"),

核四封存後台電就把水風光改叫"間歇性能源"。

-------------------------------------------------------------

德國與法國英國的電力情形

2003年~2015年德國的電力變化情形圖--> http://goo.gl/1yZ5LR

(這張圖我認為畫的很好,其中2015年資料是用去年12月中的初估值。)

http://goo.gl/Lgh5lm <-圖出自這篇文章,

德國的再生能源目標是2025年要佔用電量的40%~45%,2050年佔80%,

那篇文章主要在講去年再生能佔發電量30%(用電量32.5%)比原本預期進度超前。

德國的再生能源發展資料,這幾年也開始在搞離岸風力與地熱

https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Germany

德國目前有部份會將風力這類再生能的電力轉為氫氣再混合到天然氣使用,

但是這和燃料電池一樣目前成本高所以設置量不大。

德國的電力裝置可參考 -> https://www.energy-charts.de/power_inst.htm

或是去參考歐洲網中心的年報資料(裡面也有列出各國用電高低峰時段),

德國2012~2014這3年的高峰用電量大約在82GW~84GW(冬季傍晚18:00~19:00),

低峰用電量約32GW~36GW(春或夏季凌晨約4:00),

到去年底德國全部電力裝置容量約182GW,

其中火力與核能裝置約87GW,

照台電的備用容量算法這部份要減去廠用電與線路限制或機組等等,

德國的再生能源裝置量則約95GW,

照台電的備用容量算法這部份要依不同特性依系統規劃淨尖峰供電來折算,

這樣看來德國的備用容量率到底會是多少若不知各項折算率還真不好估。

但是在那篇 漫談備用容量與備轉容量 裡 -> https://goo.gl/a4O1qV

文章有介紹到歐洲電網所用的剩餘容量與適當參考裕度等等,

(雖然內文用英國來舉例夏季裕度,可能忘了歐洲多數用電高峰是冬季)

有講到歐網每年會出相關報告,去找了一下在 -> https://goo.gl/IAypJS

德國的 剩餘容量-適當參考裕度 圖

2015年版內德國部份預估的2016年冬季(12月~2月)約正5GW左右,

(有些國家是負值,法國冬季大約正10GW)

預估德國10年後會轉成負值。

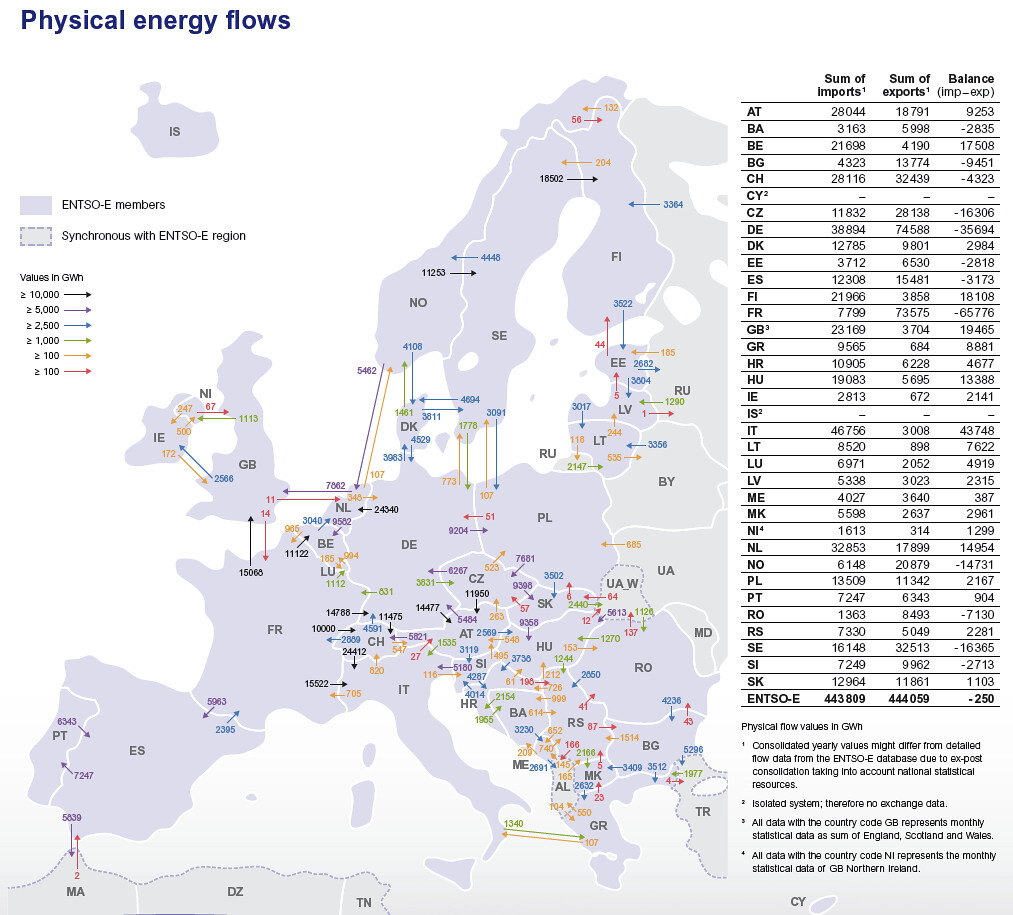

這是歐洲電網調度中心發布的2014年度歐洲的"電力跨國傳輸量"情形圖,

德國維持電力淨輸出已經超過10年以上,

目前德國是歐洲電網第二大電力輸出國,

因為德國的位置在歐洲電網中心,

法國傳到德國的電主要是為了透過德國的線路容量再轉傳到其它國家。

資料取自2014年度簡報: https://goo.gl/LKVl8A

也可去網站看前面年度的資料

https://www.entsoe.eu/publications/statistics/statistical-factsheet/

法國的國家電網公司電力年報中法國的"電力跨國交易量"情形圖,

法國對德國的電力交易一向是向德國買的比賣給德國多,

過去10年裡只有2011年法國對德國的電力交易量是淨出口。

法國的國家電網公司電力年報英文版(2014年開始有英文版)

http://www.rte-france.com/sites/default/files/bilan_electrique_2014_en.pdf

前10年的要去找法文版才有

http://www.rte-france.com/fr/article/bilans-electriques-nationaux

年報內2014年法國的電力裝置與發電量

法國的風力(約23%)與太陽能(約13%)容量因素都比德國好些,

而火力機組的容量因素全都低於風力,燃油機組容量因素甚至低於太陽能。

到2014年底法國全部電力裝置容量約129GW,

其中火力與核能裝置約87GW(跟德國差不多)。

法國2012~2014這3年的高峰用電量大約在82GW~102GW(冬季傍晚19:00左右),

低峰用電量約29GW(夏季清晨7:00左右)。

2015年法國的用電高峰在2月初約91GW,

2012年2月的用電高峰102GW是法國歷年最高(太冷讓取暖用電量大增),

當時法國的電力情形,法國的電力情況可去法國電網查詢。

http://www.rte-france.com/en/eco2mix/eco2mix-mix-energetique-en

法國的電力機組中核電比重過高且平均運轉機齡約30年,

而新建核電的成本會比舊有的高出不少因此也不太可能規劃全部更新,

目前法國是預計用10年的時間把核電佔比由75%降到50%左右,

這期間部份不適合延役的核電機組有可能在運轉滿40年左右除役。

另外,稍微提一下英國,

英國的電力機組內煤電與核電機機老化的問題很明顯(近3年已有2部核機組除役),

些這幾年主要新增電力裝置都是再生能與天然氣機組,

最可能動工的欣克力C核電廠因成本太高(合約1度電約4塊多台幣)進度一再拖延,

目前看來進度最快的也要2025年才有可能完成。

英國在2010年時再生能源佔發電量7%,

2014年再生能源己經佔發電量19%(其中主要是風力9%,而水力只佔2%),

去年2015年約佔23%左右,5年的時間把再生能源佔比增加16%衝的很快。

最後,關於歐洲的電價變化可參考歐盟統計局的資料 -> http://goo.gl/AZvlE6

基本上從2000年開始歐洲的電價就一路向上調整,

(再生能增加、燃料上漲、納入排碳權成本、稅費增加等等)

德國的家用電價目前與再生能有關的附加成本大約佔3成左右,

而德國家電價2013年~2016年近幾年則是較為穩定下來變化不大了。

可參考這網頁裡放的1998~2016德國電價組成PDF檔 -> https://goo.gl/krQVN6

目前德國的家用電價比不少再生能的收購價還高,

因此住家的太陽能設置上漸漸有自用或配合蓄電設備使用餘電才售出的變化。

台電每年出的10年長期電源開發方案,

裡面的"長期"本來就代表有較大的變化與調整的空間存在,

長期預估若沒調整空間那根本沒必要做長期評估,

每年依實際變化及政策調整去做修訂是例行事項。

(不過台電有時出的訊息內容很奇怪的會引用流言傳播者的流言也是事實,

例如台電月刊也引用過那種德國使用再生能後停電次數增加的流言。)