若是這樣, 台灣怎麼會這麼親日?

電視廣告動不動就喜歡落兩句日語

不合邏輯啊

當年國民黨軍隊逃亡到台灣看到台灣人有自來水用

竟以為買個水龍頭往牆壁一裝, 自來水就會流出來

中國人沒看過自來水啊

當時雙方生活條件和知識水平明明差這麼多

你們這些中國人的信心倒底是哪來的啊

Nitromania wrote:

中國人總覺得台灣人在日治時期過得很苦

若是這樣, 台灣怎麼會這麼親日?

電視廣告動不動就喜歡落兩句日語

不合邏輯啊

Nitromania wrote:

當年國民黨軍隊逃亡到台灣看到台灣人有自來水用

竟以為買個水龍頭往牆壁一裝, 自來水就會流出來

中國人沒看過自來水啊

當時雙方生活條件和知識水平明明差這麼多

你們這些中國人的信心倒底是哪來的啊

chrisking99 wrote:

日本時代一般人生活不好過啦,我阿嬤在世時從不吃番薯尤其是簽,其實那時候的地瓜已經不是她小時候記憶中難吃的番薯簽了,但是她小時候吃怕了碰都不想碰,而我外公倒是在國民政府遷台後才真正發跡,民國38年他差不多快三十歲,土地改革後存到錢就是買土地,也有做生意,雖然剛開始日子也是苦,但是他肯做肯存有點理財頭腦還是攢了不少財富,至少三代不愁吃穿想幹嘛就幹嘛的生活的財富水平,但是和我無關我窮苦,,不過他老人家在世時倒是黨外的支持者,應該也捐了不少,我猜。

king_hsueh2007 wrote:

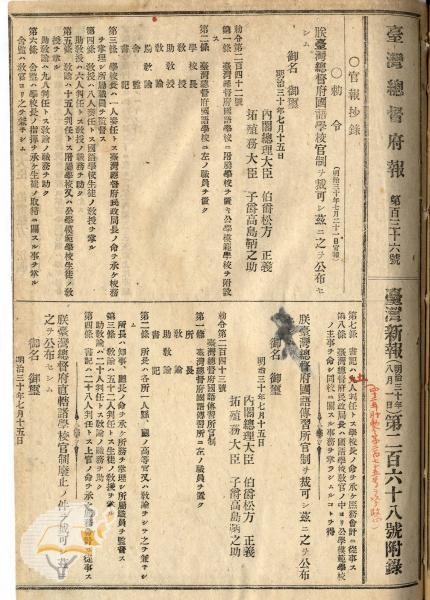

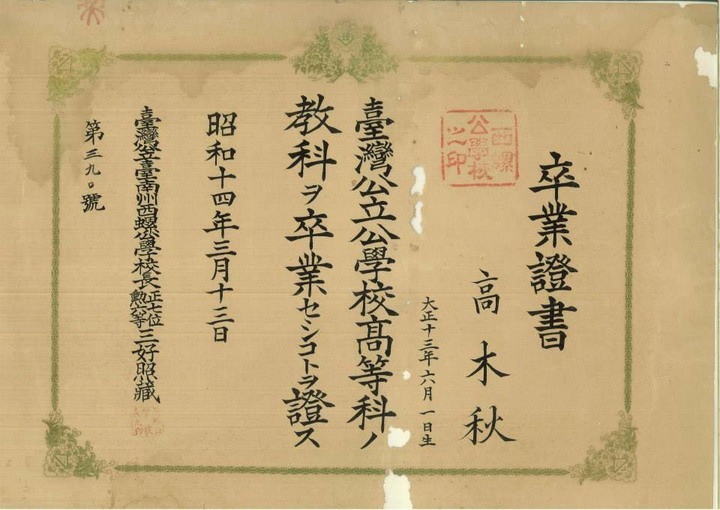

對比日本本土,日寇殖民臺灣就是沒有重視臺灣人的教育