sonadora wrote:

管中閔論文爭議發生在當年年初,一開始就是被指控抄襲,台大的倫審會就已經以沒有抄襲不予立案,原本事情應該就此打住,結果有人對這個結果不服繼續吵才有了你說的第一點,問題是這個爭議根本無中生有,教育部最後推回給台大自行認定,兜了一圈最後根本鬧劇一場。

台大是以沒以抄襲為理由不予立案嗎?

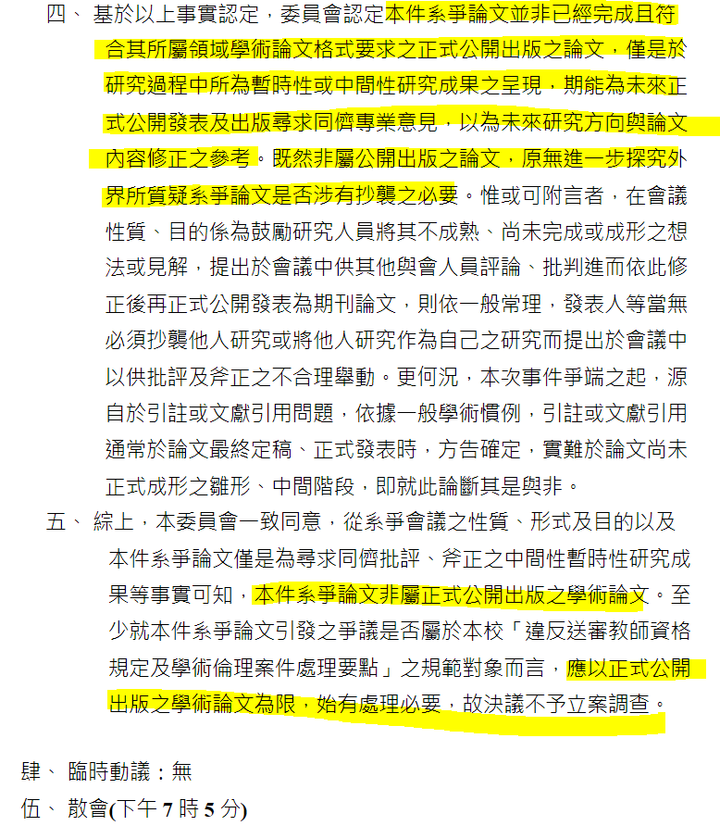

2018年1月26日學倫會第3次會議:

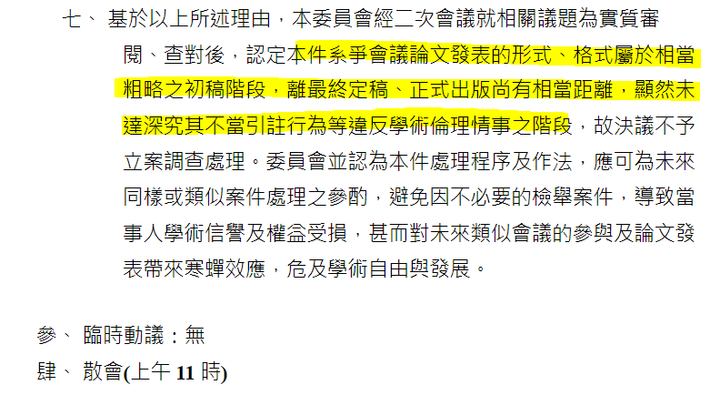

2018年2月9日學倫會第4次會議:

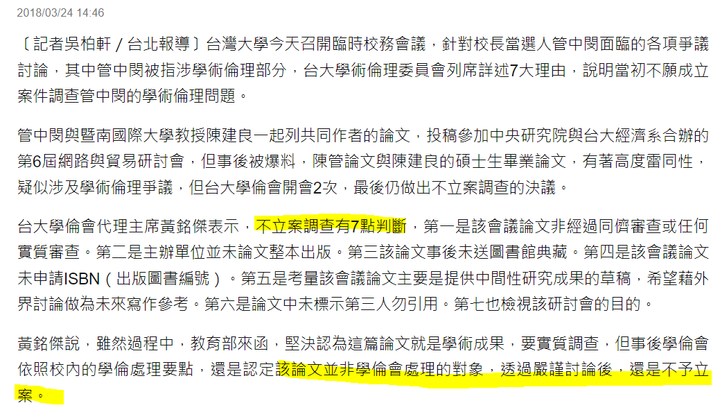

2018年3月24日校務會議報告:

台大根本是以管、陳的研討會論文不屬於學倫範圍,

完全不討論到底有沒有抄襲啊。

沒有在事實脈絡上討論的,不是我吧,

哈哈哈~

sonadora wrote:

前面連蘇宏達的原話都貼給你了,所謂的鐵則前面就是有一個「如果沒有反面的證明」的前提。

台大倫審會的記者會就是在陳述目前無法找到這個前提,也就是沒有「反面的證明」來證明林智堅的論文「產生」的時間點早於余正煌的論文,找不到與發表的時間順序「相反的證明」,啊就找不到這個反面證明,最後當然判定後面的抄前面的…

人家的說辭擺明了一個前提,你們死抓著後面一句故意忽略別人的前提,是沒搞懂那個前提就是林智堅唯一證明自己清白的機會是不是?

理論上這樣講,當然很好聽,

但審定會的實際操作,

卻是只要林智堅提出的證據只要有一絲絲可質疑之處,

就一律視為不足採信、不足為證。

這根本就是先設定林論一定是抄襲的有罪推定,

只要審定會想得出質疑的理由,

林就永遠無法證明自己無罪。

而余所提出的證據,

所受到的對待就寬鬆到不可思議的地步,

甚至余不用解釋,

審定會還會自己幫余開脫說「也可能是」如何如何。

沒關係,

既然「一定是後發表抄襲先發表」,

審定報告也說過:

「林不能提出早於余文完成日期之前的手稿,無從證明余文是抄襲。」

表示手稿也在審定會接受的「發表」之列。

林已經提出2016年2月1日研究計畫初稿,

且經過公證,審定報告也承認這份初稿為真:

「唯公證資料證明是陳師當天寄送給林生……但無法證明此寄送文稿的原始作者為林生。」

而這份初稿內容涵蓋目前確認雷同的 7 頁,

所以,

審定會已經確認有一份2016年2月1日已存在的初稿,

雖然審定會不承認那是林生所作,

但這份初稿早於2016年7月口試版余論和2017年1月口試版林論,

除非余能證明那是他自己所作,或是其中雷同部分是他所作,

不然余論就和林論一樣,

必須證明自己並未抄襲那份初稿。

那麼,

審定會理當以對付林論的同樣標準,

要求余論提出「相反證據」,

並接受和林論同樣嚴苛的檢驗。

但審定會完全沒有這麼做。

唯一可以解釋審定會為什麼沒有這麼做的理由,

就是審定報告聲稱的余正煌2016年1月28日文稿,

這比林智堅提出的2016年2月1日初稿還早四天。

但這份文稿的真實性尚未可知,

也沒看到審定報告有任何說明。

相較之下,

林智堅已將研究計畫初稿送交公證,

且獲審定會承認。

唯一線索是審定報告中提到:

「雙方論文雷同的部分,其中 4 段,余生的論文最早出現於2016年1月28日的版本。」

但兩本碩論雷同之處不只 4 段,

目前曝光確認的有 7 頁,

在林智堅提出的2016年2月1日研究計畫初稿中都已出現。

即使審定會口說而未公開的雷同部分有 4 段已經出現在1月28日文稿,

(雖然外界沒有人知道那 4 段到底是怎麼個雷同法)

但顯然無法涵蓋全部雷同的 7 頁,

而2月1日研究計畫初稿可以。

即使1月28日文稿真有現在所知的雷同部分其中 4 段,

但2月1日研究計畫初稿又出現更多的雷同部分,

這顯然不是1月28日文稿所能解釋。

那麼,還是一樣,

審定會理當同等要求余論和林論,

必須證明自己並未抄襲2月1日初稿中出現的更多雷同部分。

但審定會顯然還是沒有這麼做。

審定會根本沒有做到自己所聲稱的國際學術鐵則。