RentHA wrote:

還誠信咧! 白人有幾個人讀過孔孟思想?

啥年代了,還提孔孟思想?

不過,不管孔孟還是歐美的宗教文化,

都會講究誠信,

當然,這只是對「自己人」的社會,

對番邦異族或是白人對不視之為「人」的有色人種,

誠信二字是不存在的.......

ghleu wrote:

所以Lecturer在1450牌翻譯機裡面是叫做"正教授"就是了。

turtlins wrote:

你貼的維基百科那段文...(恕刪)

dgame wrote:

那張應該要有外交部認證章?!

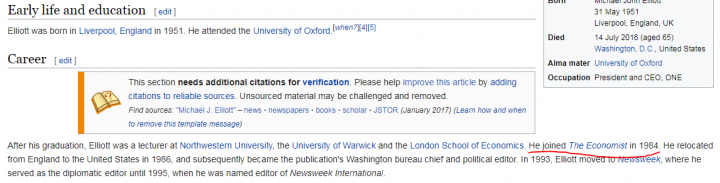

turtlins worte:之前不是說,他82年離開去政府單位,之後再加入《經濟學人》?

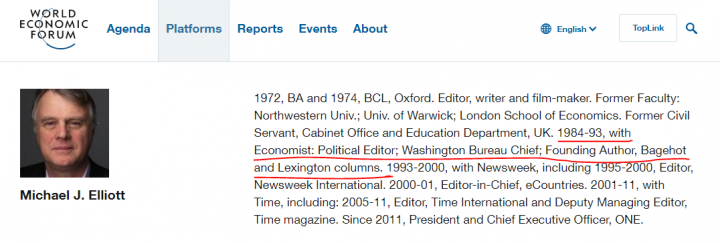

所以,他是在1984年才離開LSE,加入《經濟學人》雜誌,除非有人能找到他在LSE和經濟學人之間還有其他經歷。

turtlins worte:之前不是說,英國大學一個系才一兩個教授,其他都是講師?講師指導博士生很正常?

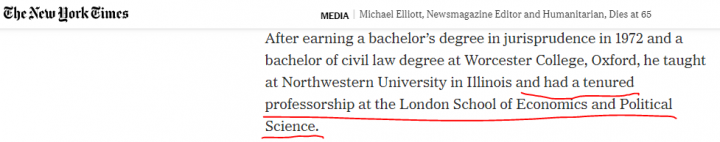

所以,蔡英文1980到1984就讀LSE的期間,她的指導教授Michael John Elliot是一位終身職教授,而不是所謂的「講師」。

yurue wrote:

所以你也認同,博士班唸多久不該由大學畢業算起