新聞透視》擲巨資仍落後30年 下一步應深思

呂昭隆/新聞透視

2022年7月13日 週三 上午4:10

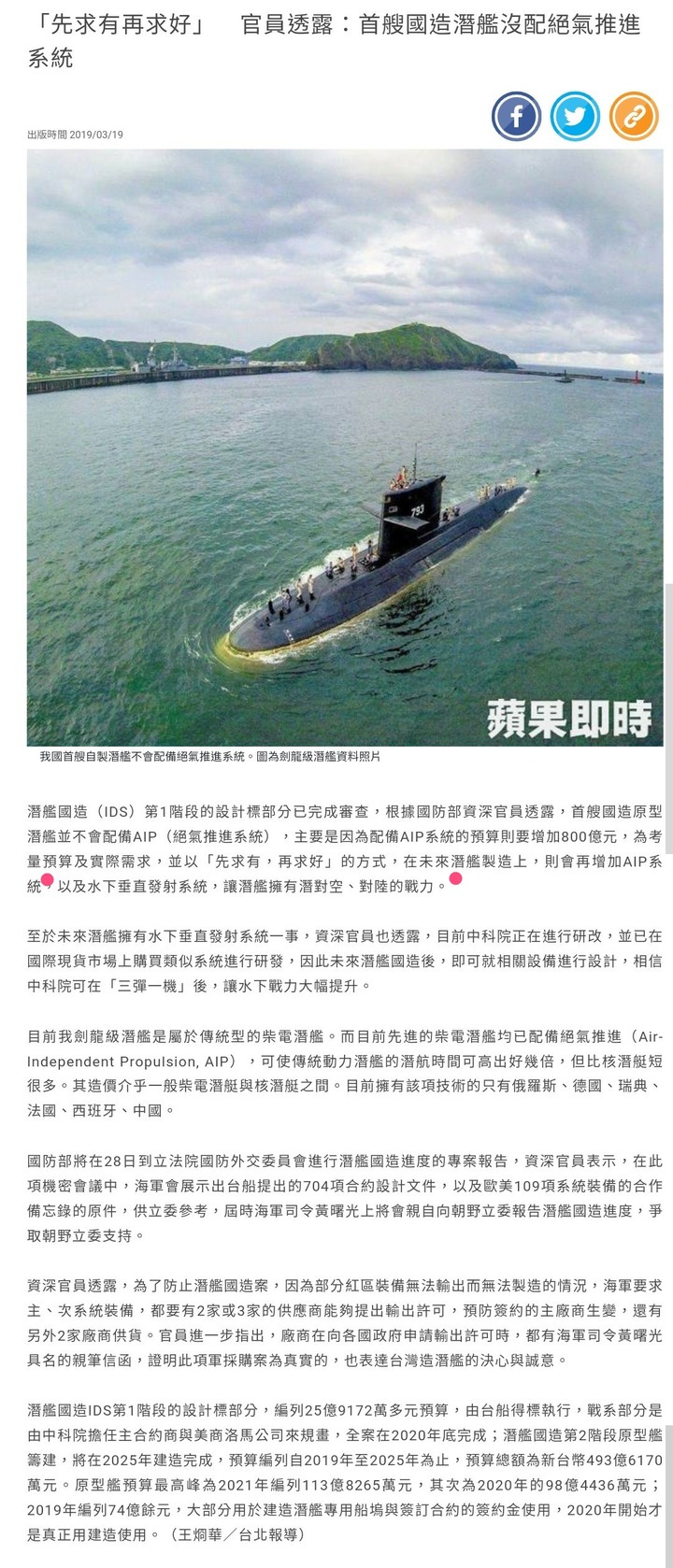

相較於海軍現役荷蘭製劍龍級潛艦,潛艦國造(IDS)性能領先約8至10年,劍龍級於1980年代設計,國造潛艦僅做出1990年設計的潛艦,與現今2022年落差達30年,下一步該怎麼走,值得好好思考。

台灣第一次造潛艦,裝備籌獲困難,又沒有可模仿對象,只能自行設計,因此採取「先求有,再求好」策略,行穩才能致遠;許多最新的水下先進科技,原型艦並未採用,但保留提升的空間,後續若量產再納入。

若依循這個模式,就是蔡政府本來規畫準備編列特別預算,建造後續第2到第8艘;不過,後續艦的性能又能領先原型艦多少,是個說不準的事。

IDS案另一個發展的可能是,就像台灣當年在買不到戰機的情況下,自己努力研製IDF戰機,等到IDF完成戰評,準備量產250架的時候,法國與美國突然先後宣布售我幻象與F-16戰機。

因此,IDS明年9月下水後,還要1年多測試,是否重演IDF戲碼,以當前國際情勢而言,並非不可能,甚至政府也應拿IDS當籌碼,爭取國際售我更先進的傳統潛艦。前總統李登輝與軍方當年就是這樣做的,既自行研製戰機,也爭取外購性能更佳的裝備,並未畫地自限。

IDS從無到有,所有參與成員值得肯定,蔡英文總統潛艦國造的意志與決心,更令人欽佩,但IDS與先進傳統潛艦的性能落差數十年,下一步該怎麼走,應待下水測試後,留給下任總統決定。蔡政府有意編列特別預算,一口氣建造7艘後續艦政策,宜再慎思。

內文搜尋

X