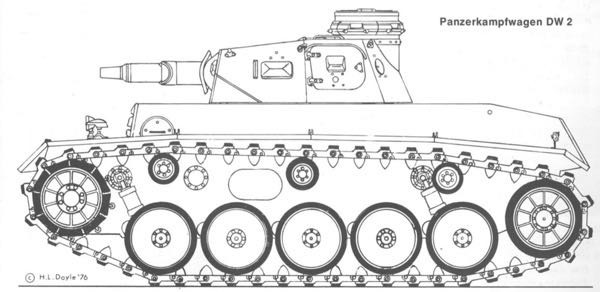

在廿世紀爆發的兩次世界大戰之間,德國陸軍兵器局(Heereswaffenamt)於1935年十月底即已啟動重戰車構型研究,其專責戰車及軍用車輛開發的武器測試辦公六室(Waffenprüfamt 6, Wa.Prüf. 6)在1937年元月責成Henschel廠開發30公噸戰車。此重戰車開發計畫以四號戰車(計畫代號伴隨車Begleitwagen, B.W.)為基礎,搭載相同的7.5 cm L/24戰車砲,但增加裝甲厚度,故稱為強化型伴隨車(Begleitwagen verstärkt)。後為避免混淆,於1937年三月改稱步兵車(Infanteriewagen, I.W.)、翌月再改稱突穿破防車(Durchbruchswagen, D.W.)。

基於D.W.的測試結果,Wa.Prüf. 6於1938年九月啟動VK 30.01 (H)新構型(neue Konstruktion)重戰車開發計畫,以四號戰車為基礎由Krupp廠開發車體以及搭載7.5 cm L/24戰車砲的砲塔,交由Henschel廠組裝,並於1940年1月31日賦予制式名稱六號戰車(Panzerkampfwagen VI)。然而VK 30.01 (H)新構型與舊構型(alte Konstruktion,即D.W.)均止於原型車階段,並未進入量產。

德軍制式名稱X號戰車(Panzerkampfwagen X)指稱特定的戰術構想;在此戰術構想具體實現之前,開發過程中的各式原型車都可能冠以X號戰車。因此X的順序只代表該戰術構想形成的時間序,而非原型車開發時程或具體實現量產的時間序。

雖自1937年元月啟動的VK 30.01 (H)首代重戰車開發計畫於1942年元月中止,但亦奠定了後續德軍主流重戰車構型的開發鏈,即Henschel廠開發製造車體並組裝、Krupp廠開發製造砲塔、Maybach廠開發製造發動機。

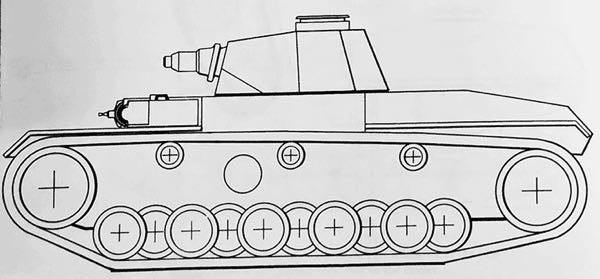

1939年元月Wa.Prüf. 6決定揚棄車重須在30公噸以下的工兵浮橋載重限制,使德國重戰車得以65公噸為設計上限,強化裝甲以抵禦5 cm戰防砲。此設計案即VK 65.01 (H),由Henschel廠開發車體,搭配Krupp廠設計製造的砲塔,搭載與四號戰車相同的7.5 cm L/24戰車砲。然而1940年中德國藉閃擊戰在歐洲戰場獲得全面勝利,重戰車的需求受到檢討,同年八月即取消VK 65.01 (H)重戰車發展計畫。

代之而起的是以VK 30.01 (H)構型預計搭載10.5 cm榴彈砲的裝甲強化攻堅戰車VK 36.01 (H),但僅在1942年三月完成一輛原型車體進行測試。Wa.Prüf. 6於1942年六月決定更換主砲為7.5 cm Gerät 725戰車砲(即7.5 cm KwK 42 L/70)之後,八月即改稱虎計畫(Tigersprogramm)。

1941年6月22日德國發起征俄之役後立即見識蘇聯T-34中戰車及KV重戰車的威力,隨即啟動新式中戰車與重戰車開發計畫,期望藉大幅領先的戰力優勢壓制這兩款蘇聯戰車。考量搭載大口徑戰車砲的需求,此時重戰車車重規格已達45公噸,即VK 45.01。因東線作戰需求急迫,Henschel廠以開發中VK 36.01 (H)車體設計為基礎開發VK 45.01 (H),並於1942年五月以較強的操控性與較簡易的驅動系統擊敗競爭者Ferdinand Porsche開發的油電混合驅動VK 45.01 (P)而進入量產,即虎式戰車。

虎式戰車在原型與量產初期以設計製造商Henschel廠之H作為代碼。1942年八月稱為六號戰車H型(Pz.Kpfw. VI Ausf. H)、十月稱為虎一式(Tiger I)、十二月稱為六號戰車H1型(Pz.Kpfw. VI Ausf. H1)或虎式H1型(Tiger Ausf. H1)、1943年三月制式名稱已改為虎式戰車E型(Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E)。

.......(恕刪)

.......(恕刪)