TW Energy wrote:

所有的INS感測器都能裝到無人機飛彈上面去。只要reliability shock 可以撐住。

裝載在低速實驗載具上能有4000公里誤差25公分的結果,不代表你上飛彈、飛機能有這個結果。

所有的感測器都在某種條件下寫規格書,那個條件是什麼如果你沒看懂,就像拿淘寶賣的民用INS來討論飛彈INS一樣。

4000公里誤差公分級,代表什麼意義?足以做到美軍的下一代導航技術。

開什麼玩笑,有這種規格,除了洲際飛彈,還有哪一種飛彈飛彈上面還要掛GPS,GPS系統還要什麼anti jam,還要什麼第三四代抗干擾技術衛星發射。

真正懂感測器的人不會和你說這種話,寫這種話都是記者聽的,一般人聽的。

20萬臺幣的INS連汽車都不會安裝。做出來的彈藥最少是一萬美金級別。這種價格我看連美軍要幾萬顆大量生產都要顫抖一下。做中級的無人機還可以。

===================

獨家》請來「高人」加持 中科院飛彈戰力躍進指日可待

自由電子報

更新於 2020年04月30日11:51 • 發布於 2020年04月29日10:24

軍方高層官員證實,已邀請衛星導航技術專家丶國研院太空中心資深研究員劉人仰博士,出任中科院董事,協助中科院在衛星及飛彈導航技術領域的研發及指導。(圖:擷取自國家太空中心網頁)

〔記者羅添斌/台北報導〕中科院現正進行天弓三型丶雄風三型及天劍二型飛彈的性能提升,以及加大射程的增程型飛彈研發測試,還傳出進行射程可達1500公里「雲峰飛彈」的實彈射擊測試,軍方高層官員透露,為協助中科院在飛彈及導引技術上更上層樓,已邀請率領研發團隊丶以MIT自製技術突破美國對台限制出口戰術級與太空級陀螺儀的劉人仰博士,出任中科院董事。

劉人仰榮獲2015年行政院傑出科技貢獻獎,曾擔任國研院太空中心資深研究員,為國際知名的導航技術專家,是國家太空及衛星計畫的重要角色。

高層官員說,國研院跟中科院都在進行衛星技術的研究,透過邀請劉人仰擔任中科院董事,可讓雙方交流更加密切,中科院也能因此改變以往自我封閉的心態,航太及飛彈技術經由「高人」指點,將可增添足以獲致跳躍式成長的動力。

劉人仰在1989年帶領Honeywell研發團隊,發表第一篇慣性級光纖陀螺儀論文,開啟美國國防先進研究計畫總署(DARPA)大筆投資光纖陀螺儀研製經費的大門。1997到2004年期間,劉人仰領導Honeywell陀螺儀團隊成功開發為美國三叉戟戰略核子潛艦上洲際彈道飛彈導控系統延壽所需的戰略級光纖陀螺儀,先後獲頒Honeywell技術成就獎兩次(2000及2002年)。

軍方官員指出,美國在911事件後反恐措施高漲,自2005年起對台所需戰術級陀螺儀也啟動封鎖,台灣完全無法購得美製戰術級與太空級陀螺儀,多項重要計畫陷入時程風險。當時國家太空中心啟動衛星自主研製計畫,所需關鍵姿軌控制元件「太空級光纖陀螺儀」也受制遲遲無法獲得。當時劉人仰由行政院與國科會(科技部的前身)官員適時推薦回國,加入國家太空中心團隊,一起為國防自主與衛星自製打拼。

官員表示,劉人仰不負眾望,回國後不僅整合產、學、研團隊,成功開發國產精密光纖陀螺儀與其關鍵元組件,並開發出多項抗輻與高可靠度光電元件,技術領先國際,獲多項國內外大獎,2014年精密光纖陀螺儀成功驗證於國研院國家太空中心探空九號火箭上,正式突破國外精密導控元件封鎖。

===========

人物專訪留美導航技術專家劉人仰專訪劉人仰專家/口述.廖友民、彭子軒/整理

卷期 : 47 / 3

出版年 : 2019/08/01

1980年代期間,慣性導航技術的發展面臨幾項重大轉變,首先系統應用由環架式(Gimble-Type)走向固裝式(Strapdown-Type),接著核心元件陀螺儀,由機械式走向光電式。這些改變,造就導航系統的生產製造、環境適應、後勤維護、使用壽限等等大幅改善。再者,因系統無轉動件的磨耗,亦不需暖機可迅速啟動,精度更容易掌控,漸漸促成感測儀參數調校週期一詞走入歷史。80年代末期,院內各領域專業,紛紛投入光電式的雷射陀螺儀(Ring Laser Gyro, RLG)及光纖陀螺儀(Fiber Optical Gyro, FOG)之開發研究,並同時成立專案管制室逐步推動。

本期專訪留美導航專家劉人仰先生,劉專家與本院飛彈火箭研究所(簡稱飛彈所)的機緣,最早可追朔到1987年,行政院主辦之「近代工程技術研討會」,當時旅美的劉專家擔任講員,會後受邀蒞飛彈所座談。至2006年歸國至國家太空中心(National Space Organization, NSPO)服務,本所承接NSPO委製之太空級光纖陀螺儀導航系統(FINS),得以再續前緣,同仁也經常往返NSPO請教。2007年劉專家每週並親至本所傳講FOG關鍵技術,教學相長時間長達數年之久。後續,本院技術穩定邁步發展,自製FOG陸續通過各式環境規範,並逐步參與相關系統戰備任務。不久將來,自製太空級FOG(抗輻射能力)更將伴隨NSPO衛星升空,翱翔星際,劉專家襄助與提攜之力,功不可沒。

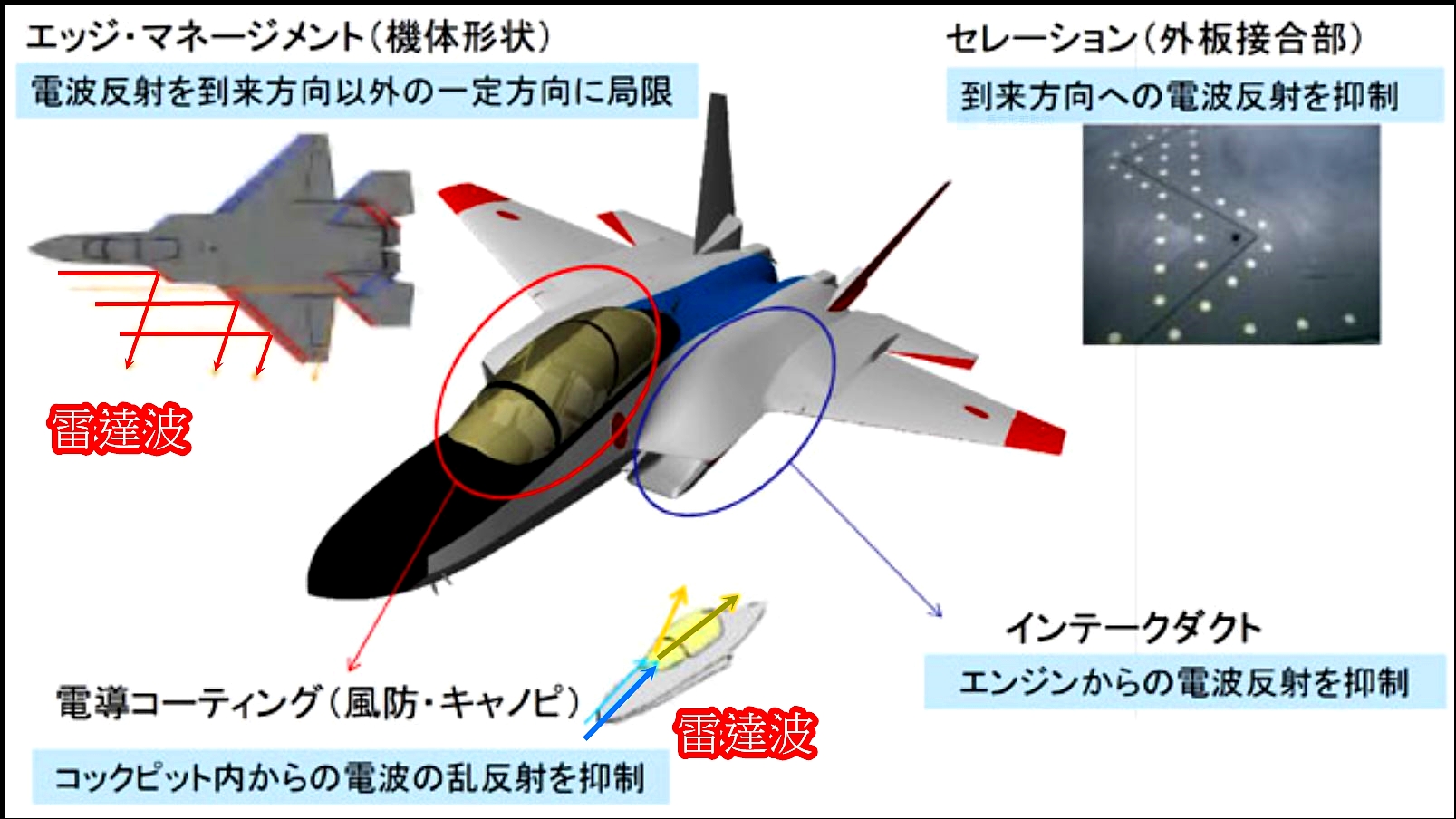

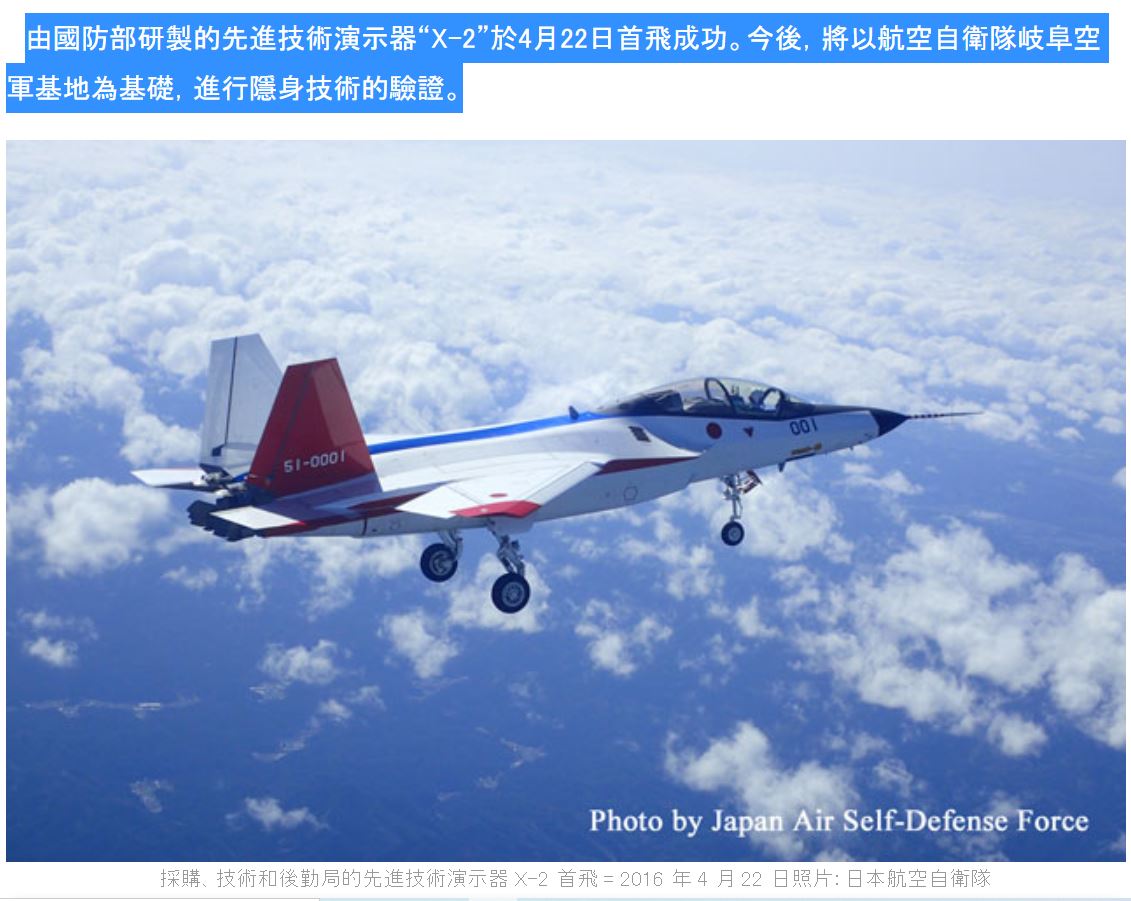

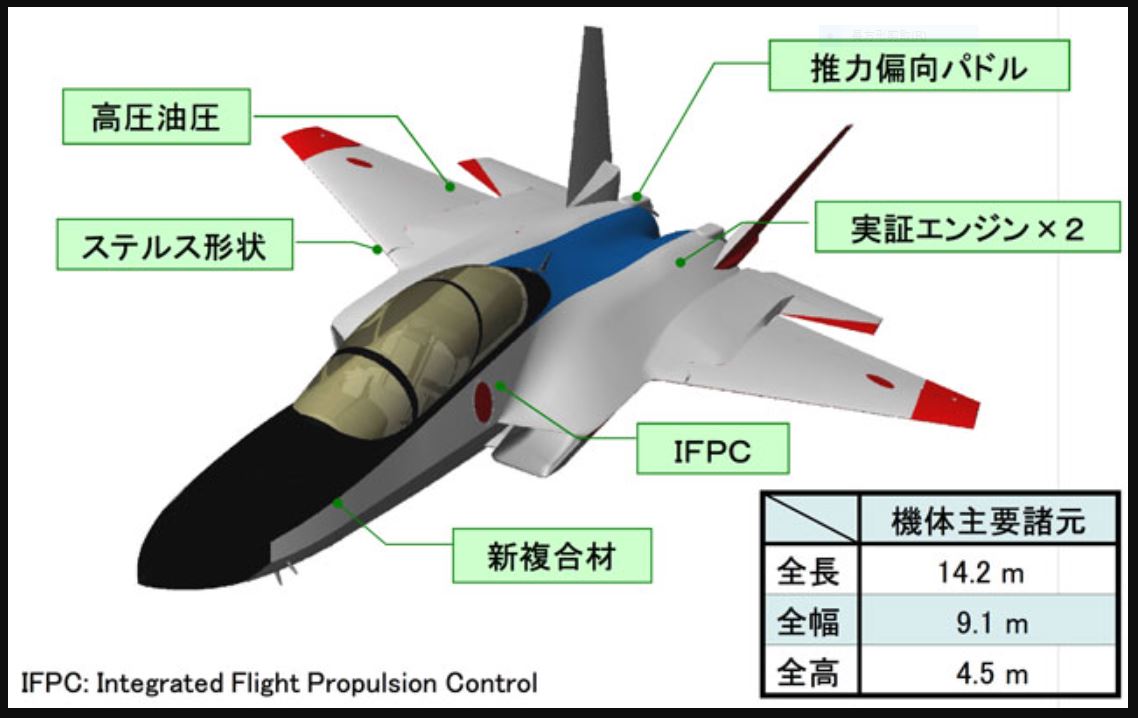

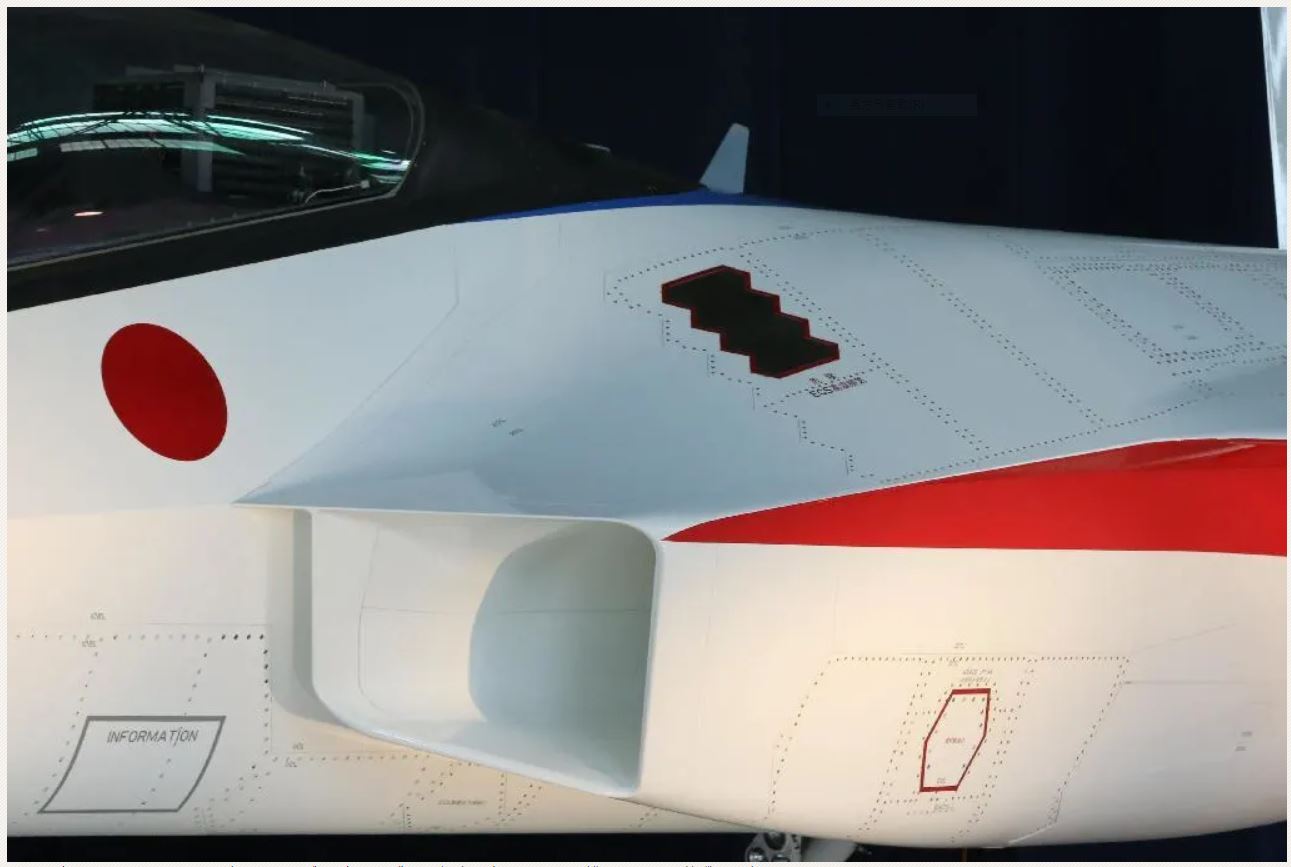

改良強化 優化 隱形功能

改良強化 優化 隱形功能 ,套 星雲法師說法 先求有 在求精緻 ,

,套 星雲法師說法 先求有 在求精緻 ,