最近在看一些老劇,例如"走向共和"

劇中台詞怎麼會跟一些翻牆出來發言的人講的話有90%相似

你大中國,核彈沒人多,沒人準,卻常常威脅要打核戰

你大中國,航空母艦,值跟量都比不上人家,又常常用這個宣傳對方驚了呆了

地理位置沒人好,資源沒人多,技術沒人發達, 而且還沒人緣,發展出甚麼一帶一路坑人

不要說台灣人是中國人,你去跟美國人說他們是英國人看看

人家常常說居安思危,這些粉紅卻反其道而行,自我催眠,中國一定強

現在這些粉紅根本就是義和團,奉勸貴國政府,早點根除為上

美國英國去南海他們說這叫自由航行,你們到太平洋何不說自由航行,偏偏要說突破第一島鏈?

難道你們都沒有發現,從你們新聞的字裡行間,字字句句都發現看得到中國人自卑的民族性嗎?

如果貴國上世紀在崛起的路上,沒有採取這種國策,而是走開放貿易,法治而不是人治的社會,不要對人民幣的流通限制那麼多

台灣說不定早就倒向中國,中國也說不定超越美國了

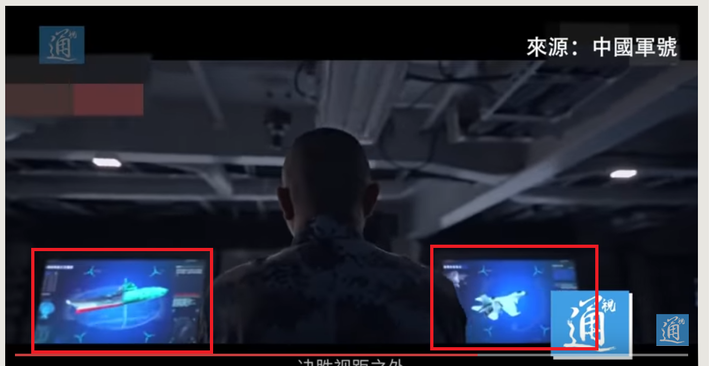

這個影片片段令人好奇!!

左邊紅框似乎是航母本身, 右邊紅框是飛機, 似乎是代表艦載機, 中間螢幕似乎是某種相對位置的資訊

這個戰情管制中心可能是航母本身的管制中心

中央螢幕的顯示內容如下兩圖:

".....

從甲板垂直發射,先拋射到空中,再點燃助推器飛向目標,屬於典型的冷發射模式,各界研判這款橫空出世的飛彈,就是共軍最新銳的鷹擊-21反艦飛彈,射程號稱1500公里能極音速飛行,並且以彈道飛彈的模式攻擊艦艇,不僅打擊範圍突破第二島鏈,對美軍航艦戰鬥群更是造成嚴重威脅。"

==================================================

這則新聞讓我覺得有點疑惑!!

第一是垂直發射的冷發射!! 影片裡的飛彈應該是俄系飛彈的冷發射系統:

"通常來說,發射後停頓一下的基本上是「冷發射」體制,那什麼是冷發射呢?簡單的說就是:飛彈不是在發射器裡面直接點火,而是由發射器底部的「高壓室」(燃氣發生器)里的火藥先被點燃後,產生了強大的膨脹氣體將飛彈向上推出發射器上口,當飛彈被火藥氣體推到一定的高度後飛彈的發動機才點火飛向目標...。"

冷發射系統是為了降低飛彈火焰的高熱耐熱材料需求!! 055 艦在設計上兩者兼容, 所以算是優點也是缺點!! 冷發射器如何能靠壓縮空氣去推動航程可達 1500 公里的"長程導向飛彈"??

第二是從飛彈點火後的飛行軌跡, 不會高於海平面 3000 公尺, 這種飛彈不可能達到極音速飛行!!

從上面兩點, 如何得知影片中的飛彈可以極音速飛行而且射程可達 1500 公里??

這個片段是從中國海軍的 73 周年影片擷取出來的!! 從護衛艦本身的戰情管制室來看, 都還是二戰時的指通情管制方式!! 或許有機會看看日本的 FFM 管制室的影片, 比較看看!!

很懷疑這支艦隊的接戰能力!!

以遼寧艦來說, 影片裡的動力系統(重油燃油鍋爐) 似乎仍停留在早期的燃油系統(或許自動化的部分沒拍出來吧??) 一艘龐大的船艦有吃油怪獸也要對艦載機做補給, 似乎壓力很沉重!! 所以對於艦載機的續航部分, 在加油機數量不足的情形, 或是加油機無法出勤的狀況下, 發展出僚機加油的技術, 以彌補可能出現的缺油空檔!!

但如果艦隊本身是在太平洋離岸遙遠距離 (300 KM), 僚機加油機自然不會是本身艦隊, 而是來自於另一組艦隊, 所以雙航母配置的態勢是比較明確!!

2. 遼寧艦本身的戰鬥管制指揮官是師級編制, 影片中是由兩線四星級(大校)軍職擔任!! 基本上就是相當於師長, 指揮艦隊所屬航空隊與戰鬥艦!! 基本上本影片也說明, 遼寧艦自接艦改造交付海軍 (2012) 到目前 (2022) 突破第一島鏈至太平洋已逾十年; 而影片中的大校指揮官年紀大約 50 ~ 55, 所以接艦時大約 40 ~ 45 歲, 資歷上應該是從,中校開始接艦; 而艦隊的形成是近五年, 所以前五年瞭解遼寧號, 後五年瞭解艦隊特性!! 近五年艦隊只能訓練, 無法有實戰經驗, 所以中國海軍要形成戰力是在十年後(現在的隨艦資淺軍士官逐步晉升), 所以美國太平洋司令估計是在 2030 年左右, 中國海軍航母艦隊才有接戰能力, 早一點的話, 大約是 2027 ~ 2028 年左右!!

3. 凡是有利就有弊, 中國海軍走捷徑購買烏克蘭航母設計, 基本上也是承接該艦在設計與使用上的優缺點!! 航母最多搭載 15 架艦載機, 艦載機以滑躍起飛有載重限制, 以及助跑推升期大量耗油, 限制艦載機的戰術強度!! 但這並非主系統的劣勢; 主系統的劣勢在於運補艦的必需存在!! 這個缺陷的系統設計, 基本上只要限制住運補艦的形成與存在, 就限制住這些艦隊的能力!!

另外美國對集體作戰的戰術上已經開始調整:

"據美陸戰隊司令四星上將柏格(David Berger)去年3月提出「2030年部隊設計」(Force Design 2030)計畫,美軍將精簡陸戰隊,未來陸戰隊將更加專注於島礁奪控、兩棲投送和區域拒止等任務,以在2030年代「制衡中國」。

伯格的核心觀點是:在對手(即中國)的空中、飛彈和海軍力量(武器交戰區)火力範圍內進行作戰。美陸戰隊將摒棄曾經需要從外部逐漸攻進交戰區的「防區外部隊」(stand-off force)的概念,成為在部署在武器交戰區內的「防區內部隊」(stand-in force)。「防區內部隊」是一支或多支經過精簡優化、無視敵軍遠程精確拒止能力(long-range precision”stand-of” capabilities)、在狹小限制海區作戰的部隊。"

基本上, 這個改變是將陸戰隊由海上進攻支援改成在地駐守與獨立作戰!! 這也就是必須在完全無法增援與支援的區域直接面對進攻方的火力損傷!! 這對於台灣來說, 改變不大, 但對於第一島鏈來說, 尤其是日本周邊與菲律賓周邊島嶼, 會是比較大的戰術改變!!

一個集體作戰戰術的改變, 是一個緩慢的過程, 也是一個難以改變的進程; 以代表許多事真的是在緩慢發生與變化!!

內文搜尋

X