fque wrote:

那瑞典最蠢了剛好用三(恕刪)

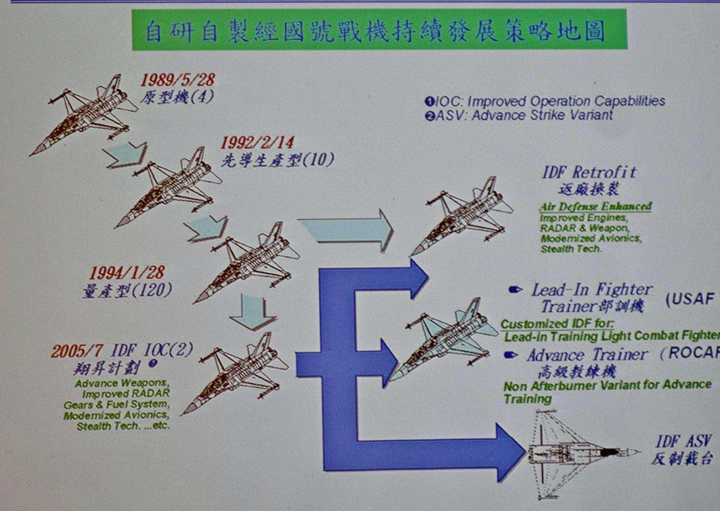

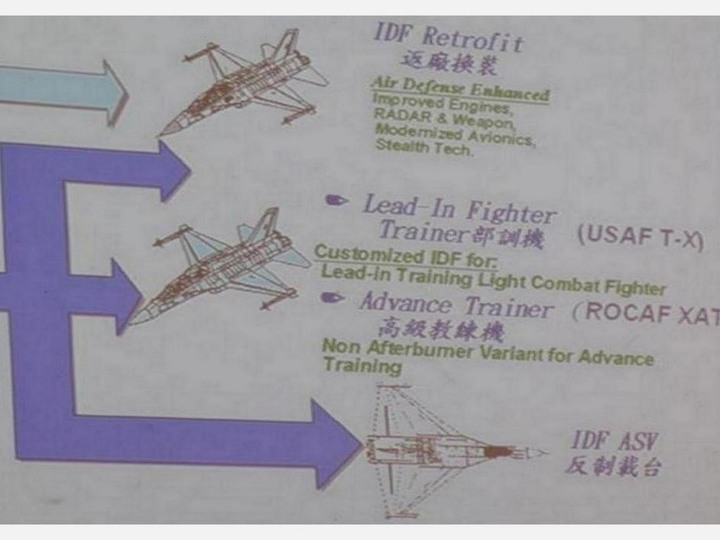

台灣下世代自研戰機的power point草圖,其實已流傳了5年以上,粗略可看到是三角翼加無尾翼的設計。

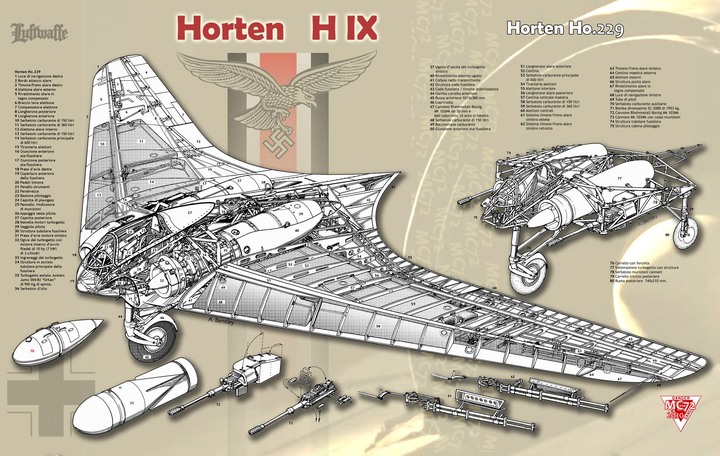

無尾翼設計的噴射式戰機亦不是甚新事物,早在二戰晚期的納粹德國已經有Hix(Ho).229,其獨特外型與使用滲碳膠合板、使其具有隱形效果(雖然是無心插柳、還要是英國發現的),而且是有可飛的實物。

方才亦提過隱形戰機的論文在上世紀60年代的蘇聯已經出現,美軍的F-117都是根據此論文設計出來的。我倒是鐵不相信台灣連二戰和冷戰的工業、學術和技術水平都不如,不過台灣能走多遠是另一回事我倒不反對。

很多技術是台灣現成就有的,成本上很多部份都可軍民兩用,就算戰機本身無法出口、仍可在民用範疇分攤、收回成本。例如噴射式引擎本來就和燃氣渦輪引擎幾乎一樣,GE LM500本來就是GE TF34,亦可以吃多種燃料,台灣本身有一半電力是煤電,淘汰煤電廠、轉用較環保的天然氣發電就已經可創造不少內需,亦可作為軍艦、遠洋船甚至是重戰車的動力,亦有一定的出口潛力。

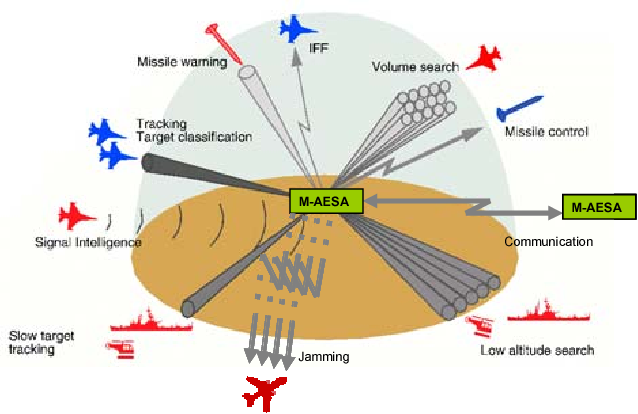

AESA雷達的原理和5G 的Massive MIMO天線亦非常類似,同樣有主動的射頻模組、第三代半導體波束賦形技術、同時追蹤鎖定多個目標,台灣不小公私營機構、包括工研院、國研院、聯發科、中美晶、漢宏、環球晶、穩懋、宏捷科等等,都具備一定的技術開發和生產能力,尤其是第三代半導體技術,中科院不唱獨腳戲、肯像韓國開發開DGT6-300H S1般放給國內業者技術合作,已經可省下不小人力物力、錢和時間。

高級的複合物料台灣一直都有造,台灣亦有企業賣風力發電機車葉用的台製碳纖維絲紡成預浸布之後,賣給大陸廠家加工的,甚至直接成品賣給大陸,這已證明台灣的碳纖維技術一點都不弱。