航空和航天曾經是兩股道上跑的車,航空研究大氣層內的飛行,航天研究大氣層外的飛行。航空和航天科技都得到了高度發展,但高超音速介於兩者之間,人們對這兩不管的領域反而是陌生的。

高超音速一般指M5以上但在氣動升力下進行的大氣層內(包括大氣層邊緣)的飛行,最高可達M25~30,速度大大高於一般的飛機,但具有大氣層外彈道導彈不具備的機動性,在軍事和民用上都有極大價值。

飛機的奧妙在於機翼,機翼產生的升力不僅使得飛機飛起來,也是轉彎、爬升的關鍵。在高超音速飛行時,機翼的阻力太大,摩擦生熱也將燒毀機翼,要用乘波體,這時激波的作用相當於機翼。超音速飛行產生的激波好像無形的鋼傘一樣,由飛行器頂著前行。速度越高,傘尖越尖銳。如果傘形在整體上有一定的迎角,飛行器騎乘在下傘面上,就可以利用激波鋒面產生的壓縮升力飛起來,乘波體因此得名,飛行機制也因此與飛機很不相同,屬於較陌生的領域。

同時,激波還是熱防護的關鍵。致密的激波成為承受氣動加熱的主體,飛行器本身反而在相對“涼快”的激波尾流里。熱防護是高超音速飛行器需要采用乘波體的另一個原因,也使得高超音速飛行的氣動與熱力學問題高度交織,極大增加了高超音速飛行器設計的難度。

機翼相對於飛機的關系可以簡化成剛性的,與轉彎和爬升的關系是確定的。但激波與乘波體之間的關系並不是剛性的,在動態中隨姿態、速度而改變,這就使得本來就覆雜的高超音速飛行問題更加覆雜了。大量的風洞研究是理解和解決高超音速飛行問題的關鍵,但現有風洞絕大多數達不到高超音速。

傳統風洞好比用鼓風機對著大管子吹,然後通過兩頭大、中間小的鐘漏形拉瓦爾管加速到超音速。問題是在高超音速時,急劇增加的阻力將“吃掉”所有的功率增加,使得流速再也上不去了。高超音速風洞需要用爆轟驅動激波,產生極高壓,然後通過拉瓦爾管產生高超音速。

典型爆轟是瞬間的。但極高壓的釋放時間太短的話,還沒有達到穩態高超音速已經完事了,這是不行的。有用的高超音速風洞必須達到足夠長的穩態時間。日本的高超音速風洞只能達到2毫秒的延續時間,美國能達到30毫秒,但中國在2012年已經建成投用的JF-12能達到100毫秒。JF-22的延續時間還沒有公布,相信也是遙遙領先的。如何將瞬間的爆轟轉化為平穩的釋放,這就是中國的秘密了。

在央視上,JF-12和JF-22是人畜無害的和平利用空間的好孩子,這當然是真的,但JF-12和JF-22的軍事用途極大

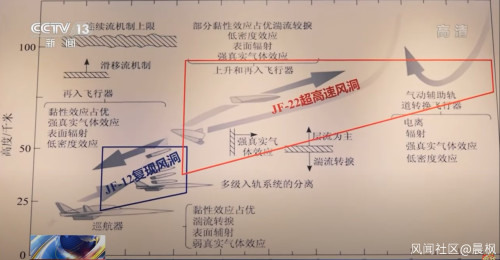

在央視上,JF-12和JF-22的速度範圍是銜接的,覆蓋從M5~30的高超音速範圍,JF-12用於M9以下的速度段,JF-22的速度則向上覆蓋到M30。

M5~10是當前的重點,在可預見的將來,高超音速武器主要飛行在這個速度段,包括吸氣式的高超音速巡航導彈(HCM)和助推-滑翔的高超音速滑翔導彈(HGV),未來的載人高超音速飛機也將首先運作在這個速度段。升阻比、熱防護好的高超音速氣動外形在理論上提出不少,在實用中需要極大細化,並要在各種非理想條件下保持性能,這是高超音速風洞首先的用武之地。

不光是飛行器設計,超燃沖壓發動機也得益於高超音速風洞。超燃沖壓的關鍵在於進氣道減阻和燃燒室維持穩定的燃燒,需要在進氣道和燃燒室里實現對氣流和激波精確、穩定、可靠的控制。

高超音速本來已經是極限飛行,攔截高超音速導彈對速度和機動性的要求更高,這不是增加反導彈的推力和側推控制力就“自然而然”解決的,更是需要高超音速風洞的細化和確認設計。

JF-12是中國高超音速技術領先的關鍵,但是JF-22將更上一層樓,央視上的圖版爆料展示了中國的雄心。

JF-12和JF-22完整地覆蓋了整個高超音速的範圍(M5~30),將成為中國高超音速技術發展的殺手鐧

JF-22可以用于天地往返飞行器(<m25)的研究,这将大大降低卫星和空间站发射的成本。美国spacex的“猎鹰9”火箭起飞重量为549吨,低轨道载荷22.8吨,9台“墨林”火箭发动机海平面总推力7607千牛。相比之下,巴西c-390运输机起飞重量87吨,载重26吨,发动机推力280千牛。这就是气动升力与火箭助推的效率差别。 当然,运输机不能入轨,这就是天地往返飞行器的用武之地了,由重型运输机载运,滑跑起飞,在高空分离,用火箭助推入轨,起始状态的位能和动能不再需要火箭提供,可以大大降低火箭的尺寸、重量和成本。返回时,像航天飞机一样,机动滑翔飞行到指定回收基地。="" 再进一步的话,天地往返飞行器靠自身动力和气动性能在跑道上滑跑起飞,这不仅需要先进的气动外形,还需要涡轮-超燃冲压-火箭组合循环发动机,但这将革命性地改变卫星和空间站发射,发射成本与频率与火箭是数量级的差别。="" 天地往返飞行器再入时,速度达到m26,既不能过快下降,造成结构的过快升温,又不能飘飞时间过长,造成过大的累积升温。航天飞机用预先精确规划好的s形机动解决这个两难问题,但这也使得航天飞机只能在规定的位置返回,在指定的机场降落,限制很大。更先进的设计可以摆脱预规划机动的限制,大大提高航天飞机的可用性。="" 这其实与助推-滑翔导弹有异曲同工之妙。简单粗暴的做法是“深探底”的简单再入,在拉起后后转入机动的滑翔飞行。这样在转入机动滑翔前还是相对简单的可预测弹道,不利于突防。采用天地往返飞行器式的直接机动滑翔的话,弹道的不可预测性极大提高,军事价值就高得多了。="" 另外,乘波体在高超音速状态下升阻比高,但速度降低到一定的门限后,升阻比降低是一方面,控制力和机动性不足的问题就突出了。乘波体的机动性比弹道导弹高多了,但还是低于采用常规气动控制的导弹。="" 一个办法是在速度降低到门限之前,利用剩余动能猛然拉起,迅速降低速度,进入常规的气动飞行阶段。一方面换取更高的高度,另一方面用气动控制得到很高精度,不规则的弹道还破坏对方的反导弹跟踪,并在俯冲中再次加速,精确命中目标。这可以在高超音速滑翔突防和精确气动控制中达到较好的平衡,问题是从高超音速到低超音速的过渡阶段的气动现象比两端更加复杂,只有高超音速风洞中大量研究才能确定设计。="" 东风17采用了乘波体设计,但保留了一对小弹翼,可能就是出于这样的设计:在高超音速滑翔中,激波屏蔽了小弹翼,弹头按照乘波体飞行;猛然拉起减速后,乘波体不再乘波,小弹翼发挥作用,转入弹翼飞行。同样的技术还可以应用于射程更大的中远程导弹。="" 更加有意思的应用是图版右侧的气动辅助轨道转换飞行器。通常的轨道飞行器在真空中飞行,变轨只能靠姿态控制火箭发动机抛射大量燃气,以形成足够的动量。卫星的星载燃料不可能太多,几次变轨就用完了,但突发目标经常需要变轨才能及时覆盖,否则要等轨道倾角自然变过来,花时间很长,很不方便。利用卫星变轨的不易而定时采取隐蔽、伪装和机动措施,这是反卫星侦察的基本手段。="" 但气动辅助变轨就不一样了。大气层边缘是大气密度迅速变化的地方,极端一点的比方就好比空气与水面的界面,这就可以打水漂了。="" 打水漂需要仔细控制石片与水面之间的迎角。迎角增大,回弹更高,但减速加大;迎角减小,回弹很低,但存速较高。要达到最远的水漂距离,有一个最优化的问题,但迎角过大或过小都导致石片直接沉没。="" 如果以一定的侧倾角打水漂,弹起来的时候会在反弹力下改变前行的方向。同样,侧倾角需要仔细控制,而且要与迎角仔细配合,否则容易导致直接沉没。带侧倾的水漂正是气动辅助变轨的要点。="" 对于轨道飞行器来说,气动辅助变轨在浅再入中利用大气层的密度差和气动控制能力打水漂,在转向反弹、重新入轨的时候完成变轨。浅再入时需要用反推力减速脱轨,重新入轨的时候需要加速入轨,都需要消耗燃料,但比用反推力直接变轨节约燃料多了。="" 气动辅助变轨使得轨道飞行器变为轨道战斗机,军事意义不言而喻。作为侦察卫星,这可以迅速改变侦察区域,侦察新出现的突发情况;或者极大缩短重访间隔,实现准实时跟踪。作为反卫星武器平台,这可以抵近击毁甚至捕获敌对卫星。作为卫星补给运输机,这可以为自己的高价值卫星补充燃料、更换易损部件,延长在轨寿命。作为部份轨道武器平台,这可以在战时变轨到攻击位置,投放重力再入的战斗部,敌人基本上没有预警时间。="" 气动辅助变轨也可以用于洲际高超音速滑翔导弹,在进入最终的滑翔前,通过多次类似气动辅助变轨的机动,在多次受控水漂中改变弹道,同时减速到适合转入高超音速滑翔的速度,而不是用简单的“深探入”、猛拉起减速。这样的滑翔增程效率更高,弹道更加变幻莫测,使得导弹发射预警对预测弹着点毫无用处,极大压缩中段反导的窗口,迫使对方依赖不可靠的末段反导,极大增加突防机会。="" 气动辅助变轨还有民用前景,比如说在一次发射中携带多颗卫星,反复变轨,多次精确释放卫星,减少卫星用自身燃料入轨的消耗。还可以做好人好事,清扫轨道垃圾。="" 央视图版中还提到多级入轨,这对发射卫星和空间站更加有用。最简单的多级入轨是二级入轨,由运输机携带进入高空,分离后用火箭助推入轨,大大降低助推火箭的推力要求,这是现在主流的多级入轨。="" 更加先进的多级入轨同样由运输机带入高空,然后高超音速助推级分离和点火,转用超燃冲压动力,进一步加速到m6以上,并升入4万米以上的超高空,然后火箭助推级分离和点火,将载荷进一步推入轨道,同时高超音速助推级滑翔返回。如果高超音速助推级能加速到m20和八万米极高空,对火箭级的要求进一步降低,发射成本降低的效果更为显著。="" spacex用可回收火箭助推级大大降低发射成本,但还是用火箭动力直接升空加速,利用气动升力先行升空和加速的多级入轨能进一步降低成本,据央视报道,与常规的火箭发射相比,成本可降低90%。那是把卫星发射做成白菜价了,有钱人家过生日放一个卫星未必再是说笑话。="" 理论上的奇思妙想是容易的,实现就难了。在大气层边缘打水漂最早是纳粹德国时代尤金·桑格尔提出的构想,在纳粹时代甚至雄心勃勃地开始了轨道轰炸机的设计,这是要成为希特勒反制美国的杀手锏的。由于技术上过于超前,计划搁置了。事实上,可控的水漂技术到现在依然属于前沿中的前沿,正是因为得不到实践检验的理论只是空想。jf-22正是填补理论到实践的间隔的有力武器。="" 美国神秘的x-37据说就是气动辅助变轨的技术验证机,已有2架投入实用,2010年1号机首次升空,2011年2号机首次升空。两架x-37已经完成5次轨道飞行,在轨时间分别为224天、468天、674天、717天、778天,现在正在进行第6次轨道飞行。据报道,x-37在第5次飞行时才进行了变轨试验。中国也在轨道上成功进行了技术验证。问题是这样的实飞技术验证还远远不够,有了jf-22,中国可以极大地加速气动辅助变轨这项关键技术的实用化。="" 必须指出的是,高超音速技术都是贯通的。高超音速风洞用受控爆轰产生足够长延续时间的极高压,超燃冲压发动机则是稳定可控的爆轰条件的另一个应用。燃烧是在亚音速进行的,压力波以音速传递。受热膨胀的速度则低于压力波传递速度。燃烧速度超过音速后,压力波传递的速度低于受热膨胀的速度,急速积聚的能量最终以强激波的形势成为爆炸,爆炸中的冲击波就是激波。="" 普通的冲压式发动机还是亚音速燃烧,然后燃气通过拉瓦尔管加速到超音速,形成超音速推力。但和超音速风洞的问题一样,这在速度高于m4-5就不行了,随着速度的进一步增加,减速再加速的阻力增加超过推力增加,速度不可能再上去了。只有燃烧转入超音速,才能突破瓶颈。="" 在超燃冲压的燃烧室里,超音速气流将超音速燃烧形成的压力波带走,避免温度的无控升高和能量积聚导致的爆炸,关键在于超音速进气道、燃烧室燃烧膨胀的激波与超音速气流产生的激波要精确匹配,既不让气流激波过于落后于膨胀波导致爆炸,也不让气流激波过于超前于膨胀波导致泄压和推力损失。换句话说,超燃冲压的关键在于精确的激波控制。="" 2020年5月,中科院力学所悄悄发布一条消息,范学军团队在超燃冲压发动机地面试验中实现了连续600秒的运行时间。高超音速风洞的关键技术也在于激波控制,否则是无法产生稳定的高超音速气流的。范学军团队的成就不一定能直接用于jf-22,但说明了中国已经掌握了激波控制的屠龙技。="" 应用了这样的屠龙技的jf-22还将催生更多、更炫的屠龙技。这是妥妥的世界绝对领先,世界上没有第二个这样的高超音速风洞。对于这样处于理论和实践绝对前沿的极端技术,夸张一点地说,有没有jf-22这样的高超音速风洞好比叙利亚乒乓球队和中国乒乓球队的训练环境。没有的话,只能在昂贵和稀少的实飞中艰辛地积攒数据。有的话,则可以横着试、竖着试、斜着试,迅速积攒大量数据,并根据已有数据优化进一步的试验,充实完善理论,指导进一步试验,直到形成决定性的技术突破="" 可以想象,jf-22将帮助中国占领航空航天技术的新高地,这是中国科技从赶到超的一个里程碑。<="" b=""></m25)的研究,这将大大降低卫星和空间站发射的成本。美国spacex的“猎鹰9”火箭起飞重量为549吨,低轨道载荷22.8吨,9台“墨林”火箭发动机海平面总推力7607千牛。相比之下,巴西c-390运输机起飞重量87吨,载重26吨,发动机推力280千牛。这就是气动升力与火箭助推的效率差别。>