T-34堪稱東線戰事初期在火力、防護力與機動性取得最佳平衡的戰車。在1941年6月22日德國侵俄之役發起時,蘇聯總計僅有近千輛妥善可用的T-34。但大量生產後,不單是1943年初結束的史達林格勒之役,直到1943年中德軍在東線的最後一波大規模攻勢衛城作戰,再到1943年底不斷往西方防禦撤退,俄軍的T-34都只搭載76.2 mm口徑戰車砲。然而隨軍事科技的快速演進,逐漸也需要進化。

1942年中,在德軍裝備7.5 cm KwK 40 L/43戰車砲的長砲管四號戰車F2 (G)型出現於東線戰場以後,蘇聯才開始發展強化T-34裝甲防護力,擴大砲塔以容納三名乘員,但首階段仍維持既有76.2 mm F-34戰車砲的T-43。然而T-43的兩輛原型車直到1942年十二月史達林格勒之役末期,以及德軍重新在東線南方戰場站穩陣腳的1943年三月才面世。T-43在犧牲機動性以換取裝甲防護強化後,仍無從抵禦德軍8.8 cm戰車/戰防砲的威力。

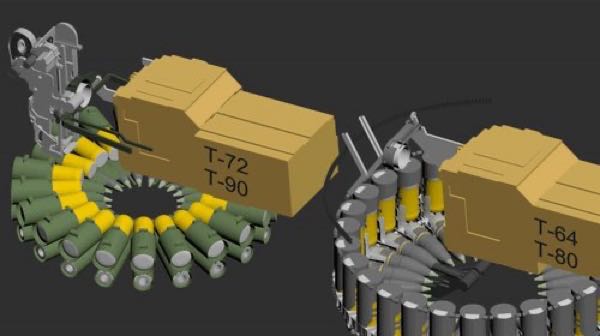

1943年七月衛城作戰結束後,蘇聯汲取此役T-34火力不敷應付虎式與豹式戰車的經驗,認為新式戰車必須以火力提升為首要重點,且仍應維持高機動性。隨即取消T-43開發計畫,轉而以T-34底盤搭載T-43計畫開發的三人砲塔,並使用較大口徑85 mm ZiS-S-53戰車砲,亦即T-34-85。T-34-85在1944年一月才開始量產。

蘇聯在兩次大戰期間製造的戰車幾乎全部都是模仿西方國家的設計:T-18輕戰車抄法國Renault FT-17、T-26輕戰車抄英國Vickers E、BT系列快速輕戰車抄美國Christie M1931、多砲塔T-28中戰車及T-35重戰車抄英國Vickers A1E1 Independent。但在介入1936年起的西班牙內戰後,從中汲取實戰經驗而設計的T-34中戰車及KV系列重戰車,就真正讓德軍吃了苦頭。