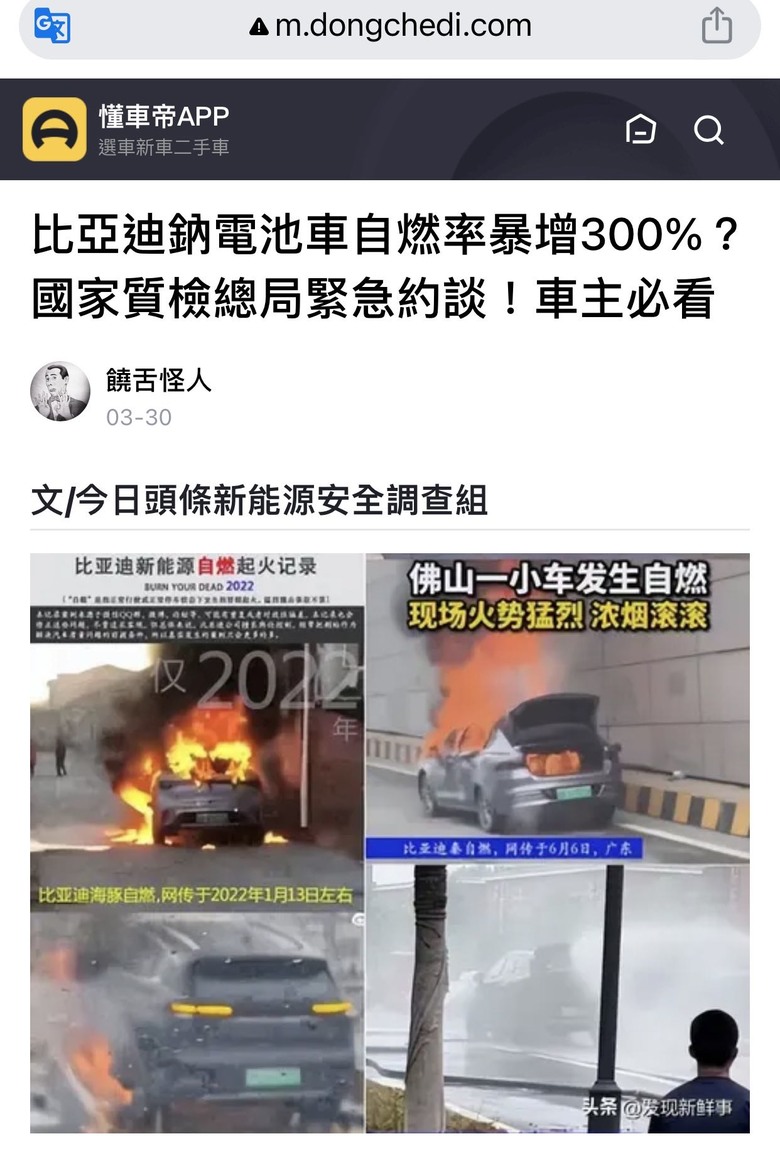

比亞迪鈉電池車自燃率暴增300%?國家質檢總局緊急約談!車主必看

說唱怪人頭像饒舌怪人03-30關注

文/今日頭條新能源安全調查組

一、技術爭議漩渦:從“鈉電革命”到“自燃噩夢”

2025年3月,國家質檢總局緊急約談比亞迪的消息引發軒然大波。先前工信部發布的《新能源汽車火災事故統計分析》顯示,搭載鈉離子電池的新能源車自燃事故佔比飆升至37%,較去年同期成長300%。這項數據與比亞迪2024年財報中宣稱的「鈉電池安全性優於鋰電」形成強烈反差,暴露出技術躍進背後的隱憂。

事故核心癥結:密封失效引發鈉離子結晶

事故車輛拆解顯示,自燃主因集中於電池包密封圈老化導致的鈉離子結晶。鈉電池電解液中的金屬鈉與空氣中的水分接觸後,會生成氫氧化鈉並釋放氫氣,若密封圈存在0.1mm以上的縫隙,3個月內即可形成導電結晶簇,最終引發短路起火。而比亞迪為壓縮成本採用的EPDM橡膠密封圈,耐久性測試僅模擬5年工況,遠低於實際使用中10年的設計壽命要求。

產業監管漏洞:標準落後於技術迭代

當前鈉電池國標仍沿用2023年的《鈉離子電池通用規範》,未對密封結構耐久性、結晶抑制塗層等關鍵指標作出強制要求。部分企業利用這一空白,將實驗室理想環境下的測試數據作為商業化宣傳依據,埋下安全隱患。

二、數據解構:從“神話破滅”到“風險圖譜”

對比亞迪近五年自燃事故的交叉分析,揭示技術路線與安全風險的深層關聯:

風險傳導鏈條:

材料特性:鈉金屬活性高於鋰,熱失控觸發溫度低至160℃(鋰電為200℃),燃燒釋放的氫氧化鈉具有強腐蝕性;

製程缺陷:比亞迪為提升能量密度,將電芯間距壓縮至1.5mm(產業建議值≥3mm),加劇熱蔓延速度;

運維盲區:4S店缺乏鈉電池專項檢測設備,僅憑傳統鋰電診斷流程無法辨識結晶風險。

三、自救指南:從「事前預警」到「災後求生」

(1)三招自檢法:提早72小時鎖定風險

光學檢測法:夜間用手機電筒斜射電池倉縫隙,若出現藍色反光斑點(鈉結晶特性),立即送修;

氣味預警法:冷車狀態下打開機艙蓋,若聞到類似漂白水的刺鼻酸味(氫氧化鈉揮發),表示電解液洩漏;

數據追溯法:透過車載APP調取歷史溫控曲線,連續3天出現≥5℃的異常波動即可判定熱管理失效。

(2)暴雨浸水逃生黃金30秒口訣

0-10秒:解開安全帶→搖下車窗(電動失效時用安全錘擊打車窗四角);

10-20秒:棄車後逆水流方向逃離(鈉電池遇水產氫,下游易聚集爆炸性氣體);

20-30秒:距離車輛50公尺外撥打119,明確告知「鈉電池浸水」(需專業防腐蝕處置)。

四、產業反思:技術激進主義的安全邊界

比亞迪的困境折射出新能源產業集體焦慮:當“續航競賽”壓倒“安全冗餘”,當“成本控制”侵蝕“品質底線”,技術創新反而成為風險催化劑。破局需建造三重防線:

技術倫理:建立「安全一票否決」機制,禁止將未完成10年加速老化測試的技術商用化;

監管升級:強制要求鈉電池配備結晶監測感測器,數據即時上傳國家監測平台;

使用者賦權:推行電池健康透明查詢系統,車主可掃碼取得電芯批次、密封圈壽命等關鍵資訊。

結語

當深圳某小區地下車庫的鈉電池燃燒痕跡尚未清理,這場安全危機已超越個體車企,成為全行業的覺醒時刻。轉發本文,讓更多人掌握這份「科技生存指南」——因為我們與災難的距離,可能只差一次認真的自檢,或30秒正確的逃生選擇。

資料來源:工信部新能源汽車火災統計報告、國家質檢總局技術通報、比亞迪2024年財報

影像授權:央視新聞實驗室拆解畫面、國家應急管理部逃生教學視頻

免責聲明:具體逃生方案需結合現場環境動態調整,本文內容僅供參考

註:本文所述鈉電池風險案例為技術推演結論,具體事故原因以官方調查為準。比亞迪已於2025年3月啟動密封圈升級計劃,車主可聯絡授權服務站免費更換矽膠材質密封組件。比亞迪:鈉離子電池已實現200Ah容量、1萬+循環性能_騰訊新聞