車圈流傳著一句話:「別人的車不能亂試」。

是。真。的。

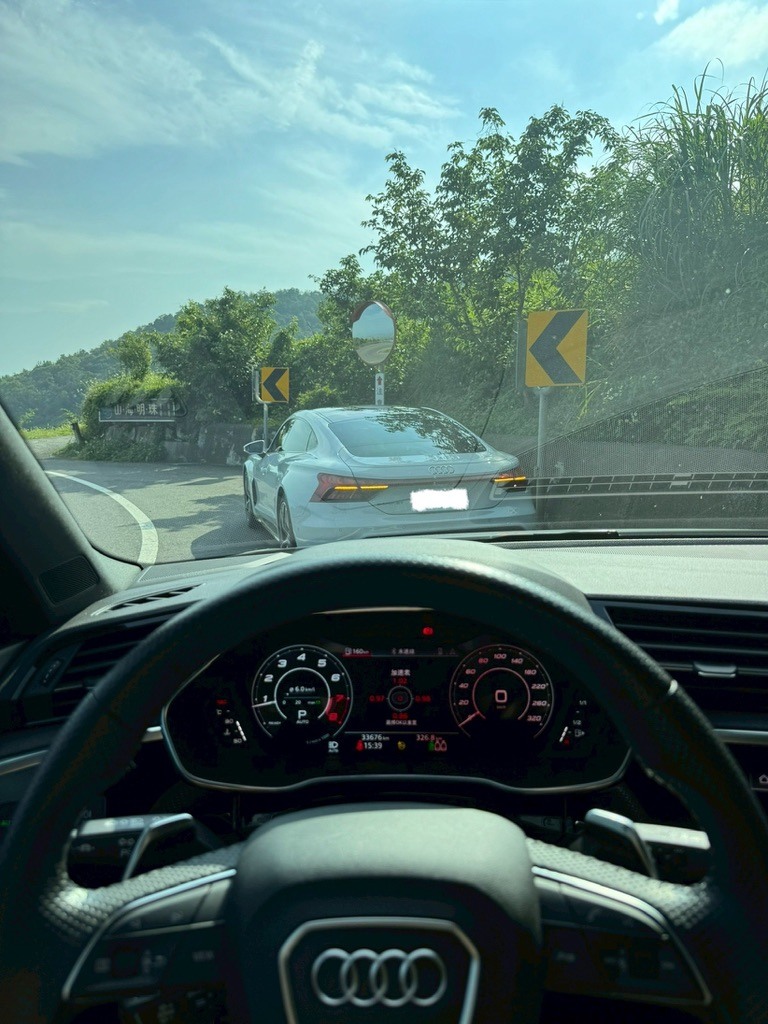

在重機群認識的車友剛牽e-tron GT,知道我也是開Audi RS就跟我相約北宜公路喝咖啡。而說到電動車,我這個崇尚燃油引擎的性能控始終沒有辦法敞開心胸的接受它,原因就是無法放棄那內燃機迷人的排氣聲浪與幾乎可以代表一台車的個性的變速箱,所以在赴約之前其實沒有特別期待。殊不知,e-tron GT的迷人之處早已從外型乃至於稍後的試駕體驗,一點一滴的侵入我的內心。

車尾的視角印入眼簾的是張揚的爆龜輔以招牌的貫穿式尾燈,簡直是熱血與美感的完美組合。

兩台加起來馬力將近千匹的猛獸停在一起,肅殺感油然而生,不過車高較低的e-tron GT似乎更稱得起「跑車」二字。

來說內裝,e-tron GT的座椅是由麂皮和真皮拼接而成,而RSQ3的座椅當初有特別選配,全皮材質搭上紅色縫線我其實是更喜歡的。

e-tron GT的平把方向盤還有按鈕的質感都更深得我心,為何我的RSQ3不是配平把…

最後就是這次最主要的試駕心得了:

當然RSQ3不可能會是彎道機器,休旅車先天車高較高的特性,造成過彎時的重心會比較高,而比起像RS3、RS4、RS5這類的RS車系,RSQ3的懸吊設計也相對舒適。但終究這是一台正RS,在動力、懸吊、底盤的支撐上如果單就跑山,絕對還是游刃有餘的。

在蜿蜒的北宜公路開在e-tron GT的後面,發現這台車過彎的動態跟一般運動車款差異很大,入彎與出彎的樣子就像是一台軌道車,加上電動車的加速實在有夠快,讓我不得不將引擎維持在高轉速,才有辦法跟上e-tron GT的節奏。

在中途休息點稍作休息時,車主提出交換開的主意,通常不太會接受的我實在對這台軌道車太感興趣,也就欣然答應了。然而,可能是我玩車生涯中做過最後悔的決定。

坐上e-tron GT的駕駛座,踩下電門的那一瞬間,上揚的嘴角簡直比AK47還要難壓。搭載在e-tron GT上的quattro系統可以將100%的動力自由在前後軸之中做分配,所以從0開始的加速體感比起RSQ3的彈射起步還來得更快、更穩定。但其實「加速」一直都是電動車的拿手好戲,所以e-tron GT有這般表現還算是意料之中,但接下來要聊到的操控,可就是完完全全的意料之外了。

他這台e-tron GT搭載了氣壓懸吊和後輪轉向,路感的回饋可說是非常「高級」,他會讓你知道目前輪胎正碾過了貓眼石,但車身卻沒有任何一點跳動。後輪轉向這個配備就更殘暴了,除了反向轉向以縮小迴轉半徑的功能之外,也會在過彎時速比較高的時候進行同向轉向。我想,這點就是e-tron GT可以成為軌道車的關鍵,方向盤之精準,過彎時車身之穩定,讓我到了寫文章的這個當下依然流連忘返。

最後,本來擔心電動車在激烈操駕時比較容易熱衰的問題,在e-tron GT上完全沒有發生,相比之下RSQ3居然更像是一隻在30幾度的高溫當中喘著粗氣的大狗。如果要把這次e-tron GT的山路體驗打個分數,我絕對會給到90分以上的高分。

雖然e-tron GT的操控性能如此令人著迷,但他跑車般的外型就足以勸退需要常駐一組高爾夫球具在車上的我。不過嘗試將球具放到e-tron GT的後車廂後,讓我大吃一驚。

「怎麼會放得下!」我們異口同聲的說著。

沒想到e-tron GT的「空間」居然才是壓垮我的最後一根稻草。

俗話說的好,「人不可貌相,海水不可斗量」。我想,汽車也是如此吧。

這次真的很開心可以試駕到朋友這台e-tron GT,我承認它是扎扎實實地打中我的好球帶了,前面說的「後悔」也正是因為如此。不開就不會有任何換車的雜念,但開過就是開過了,這種記憶、感覺不僅完全不會消散,更會在每一天開車的時候提醒著再度罹患「換換病」的我:「該換車了」。

這種痛苦你們會懂嗎?