【這篇文章是上個月寫的,本來是英文的,翻成中文。】

Cynefin Framework 與東方古典哲學的交會

這篇文章,其實已經欠 Dave Snowden 很久了。他先前在 LinkedIn 上發表的一篇文章,談到「三向張力(trialectics)」的概念。他回顧了二十年前在英國複雜性小組的討論經驗,以及近期在香港的交流場合,嘗試從東方思想中尋找對應。他提到,道家與儒家之間長期存在的張力,某種程度上對應於 Cynefin 框架中的「複雜性」與「秩序」之間的張力,雖然並不完全等同。

當時我在留言中回應他:若要談治理與決策,中國十家九流的思想中,被運用於帝王之術的,絕不只有儒道兩家。若談制度建構,法家對規範與約束的主張不容忽視;而若談策略實踐,墨家所強調的科學驗證與實證精神,更值得重視。事實上,墨家的思維邏輯,與現代的 EBM(Evidence-based Management)可說是異曲同工。

西方在引述中國思想時,常過度放大儒家與道家的角色,卻忽略了其他思想系統的深度與價值。然而早在三千年前,中國的學術思想本就是百家爭鳴、各領風騷。若我們今天要用東方思想來觀察社會、理解複雜、設計制度,那麼墨家的實證精神,其實可能更具實務價值。

我提出這些觀點,不是為了爭論哪一派更優秀,而是想開啟更寬廣的視野,讓更多思想系統得以進入討論場域。

我主張,應將 trialectic(三向張力)進一步推進為 polylectic(四向張力):儒家代表倫理規範,道家代表順勢而為,墨家代表實證與驗證,法家代表制度與約束。這四種力量之間並非線性對立,而是彼此交織纏繞(entangled),共同構成一個更貼近人類決策現實的張力結構。

Dave 對我的回應基本上是肯定的,並提到這次討論促使他們團隊中的雙語講師主動去查找相關資料。

我當時說,日後會補上一份更完整的說明,但因為有些資料需要確認,就這樣拖到了今天。

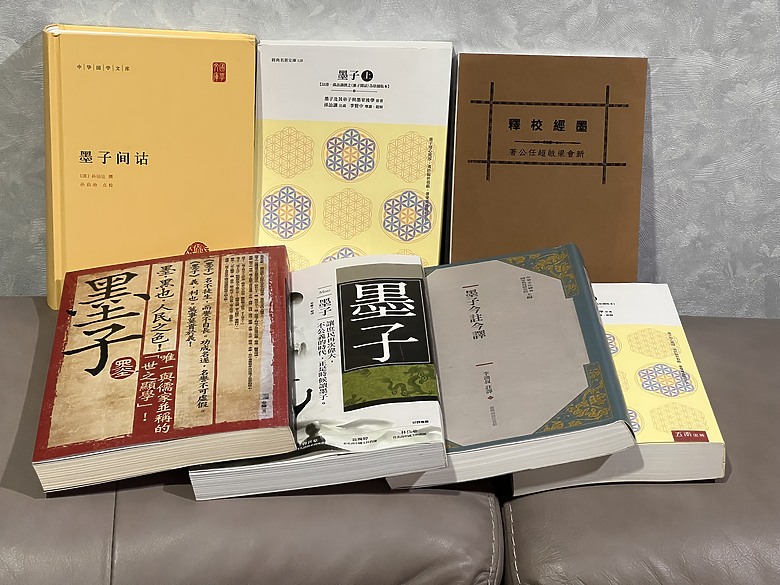

我對中國古典學說與兵法的認知,大多來自童年記憶。需要的時候,還是得靠翻書驗證。這次最關鍵的部分是墨家的學說,結果買了三本《墨子》,翻了半天,竟然都沒有收錄《墨經》的內容,也就是《經上》《經下》《經說上》《經說下》這幾篇,最後才在簡體版中,以及梁啟超的墨經校釋中找到,得以確認這些原始經文的內容。

這篇文章中,我將介紹如何應用儒、墨、道、法四家學說,作為 Cynefin Framework 不同領域的行動指南,以及這四家學說容易被誤用的地方。

一、Cynefin 與儒墨道法的對應

Clear Domain:法家 — 單純明確情境下的「制度張力」

法家強調「以法為繩墨」,主張以制度取代人治,藉此提升效率與一致性。在條件與手段皆已明確、問題與解方也都清楚的情境下,最有效率的處理方式就是依法行事,不加干擾,無須彈性。因此,我將這類單純明確的象限交給法家代表。這不只是理論上的合理對應,更是現場實務中最常見的制度化需求。當情境單純,關鍵就在於「照制度走」,不要多說,也不必變通。這正是法家最擅長發揮效能的場域。

Complicated Domain:儒家 — 繁瑣場域中的「秩序張力」

儒家講究禮法與角色分際,特別重視君臣、父子、長幼之間的秩序與定位,以教化為主,循循善誘。這類治理方式,恰好對應「問題清楚,但解方尚需整合與推演」的繁瑣情境。此時,關鍵不在於找出單一解方,而在於制度設計、角色協調與價值建構。儒家治理不求速效,而是求穩、求和、求長遠。

Complex Doamin:道家 — 複雜場域中的「順勢張力」

當情境進入複雜的場域,問題與解方都處於不斷變動之中,此時若硬套法家的制度,容易導致僵化與反彈;若強行施用儒家的秩序,則會拖慢整體反應速度。在這樣的情境中,唯有道家所主張的「無為而治」,也就是順勢而為、觀察變化、適時引導,才能真正掌握不確定中的關鍵節奏。這不是消極,而是另一種高度的介入智慧。不主動干預,但在關鍵時刻適時點化,使事物得以自然流轉,不致崩解。

Chaotic Domain:墨家 — 混沌不清場域中的「實效張力」

混沌不清的場域,往往處於緊急、突發且資訊不足的狀態。此時既無法等待觀察,也無從等資料齊備後再做決策。最需要的,不是推演,而是立即行動,穩定局勢,再思考下一步。這正是墨家所擅長的領域。除了大家熟悉的「兼愛」「非攻」「尚賢」「節用」,墨家更強調「實效張力」,也就是行動導向與驗證精神。他們主張「言有三表」:以故實為本,以所造為原,以其用為效;一言之成,須「有本之者,有原之者,有用之者。」也就是一句話要能成立,必須有歷史事實作為根據,有合乎理則的推演作為來源,並能在現實中產生效果。不是出自空想或假設,而是來自經驗、邏輯與實踐的三重依據。

這種思維背後,也承接了「上本於古、中合於經、下本於民」的原則,從過往的經驗、制度的依據與民間的實況中確認行動的可行性。當決策時間被壓縮,當局勢撲朔迷離,墨家的方式不是停下來分析,而是先做,再調整,再驗證。如臨戰場,快刀斬亂麻,先活下來,再談如何優化。面對模糊與不確定,最可怕的從來不是錯誤,而是猶豫。而墨家的精神,正是這類情境中最堅實的回應方式。

A/C(Aporetic / Confused)Domain 補充

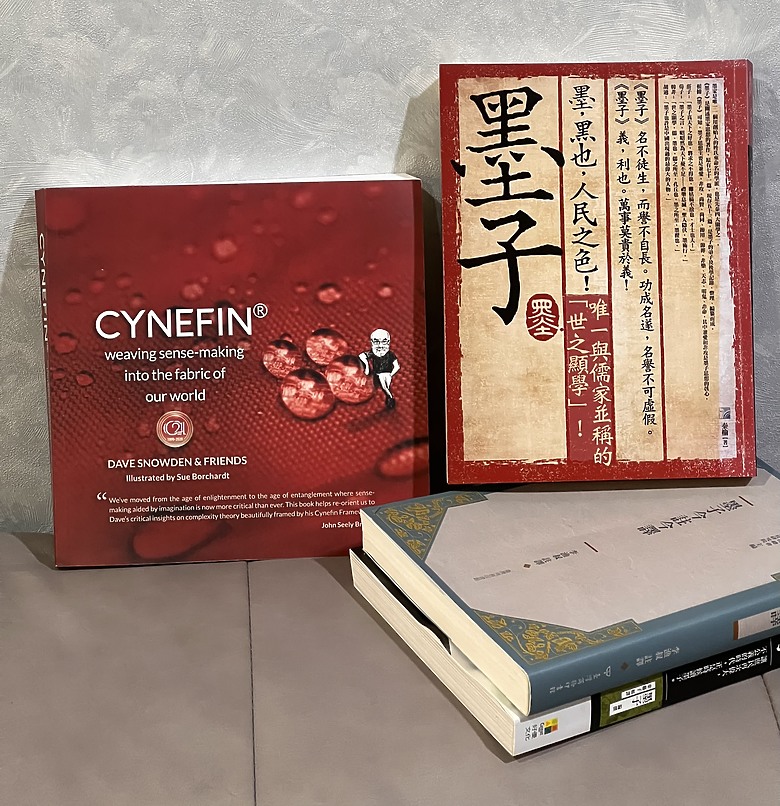

至於 A/C 領域,我推薦您參考《Cynefin — Weaving sense-making into the fabric of our world》一書第 77 頁,Zhen Goh 所撰寫的章節。他對「無為」「張力」「空性」「容器」的理解與運用,遠遠超越一般西方顧問對東方哲學的理解。他沒有試圖將東方思想「模型化」,而是反其道而行,強調留白、共感、情境性 — — 這正是道家的精神。他並非只是「因為是華人面孔」而談道家,也不只是拿來裝飾,而是已將其內化,並藉由 Cynefin 的容器,開出一條實務應用的路徑。

坦白說,這是我在所有西方管理著作中,見過對道家哲學最具尊重與深度的一篇。既然已寫得如此,我也無法超越,那這部分就偷個懶,不再多談了。

二、問題與解方的錯用

不同的情境,必須使用不同的方法。對症下藥才得到好的結果。但是歷史上,許多的動亂,都是因是使用錯的解方所造成。古人說「書生造反、十年不成」講的不是書生的手無縛雞之力,而是指書生習慣空談,喜歡看表面,而不細察其真相,因此往往選用自己熟悉的工具學說,而不管適不適用。以下就針對幾項常常被混淆的一些學說。不同的情境,必須使用不同的方法,對症下藥才會產生正確的效果。歷史上的許多動亂與治理失敗,往往都是因為使用了錯誤的解方。古人說「書生造反,十年不成」,講的並不是書生手無縛雞之力,而是指書生好談空論、重表面推論、忽略真相經驗,結果往往執著於自己熟悉的理論與工具,而不顧其適不適用。

以下幾項,便是常見的學說誤用類型。

儒家與法家的錯用

儒家與法家看似皆講規矩,但其邏輯大不相同。兩者都適用於「問題明確」的情境,只是處理方式不同:儒家講求循循善誘,法家則主張以法懲治。在問題與解方皆清楚的情況下,採用法家方式確實最有效率;但若處理對象是「人」而非流程,或者仍需建立共識、推動改變,強硬推行法家模式往往容易引發反彈。

例如許多企業在導入流程規範時,傾向用法家的作法:上層拍板、制度頒布、強制執行。這種方式應用於作業流程尚可,但若牽涉到跨部門協作、價值認同或組織文化,法家的剛性推動反而容易造成制度落空。若改採儒家方式,讓員工先參與討論、共同制定規則,不僅阻力會大幅降低,制度也更容易被實踐與內化。

墨家與道家的錯用

在許多西方對東方思想的引用中,常出現一種錯誤對應:將道家用來處理混沌情境。這可能受到《莊子》「渾沌」寓言的影響,使人直覺地將「混沌」與「道家」畫上等號;也可能是對東方哲學了解不足,只知「儒釋道」,而不知「十家九流」。然而,混沌場域的核心問題並不只是「難以判斷」,而是「無法等待」。混沌場域就像急診現場,首要任務是止血救命,而非觀氣養生。道家的小規模試探、靜觀其變、順勢調整,在這種情境中可能會錯失黃金行動時間。

有些人會說,道家的小步實驗、順勢而為,很適合混沌情境。但這忽略了關鍵的「時效」二字。道家的試探重在觀察與靜觀其變、順勢調整;墨家的小步實驗則重實效,講究快速反應與驗證回饋。兩者在節奏上有本質差異:

- 墨家著重的是急救,先救活再說;

- 道家著重的是調養,由根本調理。

墨家與法家的錯用

另一種常見誤解,則是將混沌場域交給法家處理。或許這來自一句流行語:「亂世用重典」,聽來合情合理,但實際效果往往適得其反。法家的強勢介入,仰賴穩定秩序與清晰邊界;而混沌場域恰恰缺乏這些條件。法家的強勢介入,仰賴穩定秩序與清晰邊界;但混沌場域的特徵正是缺乏秩序、資訊不明、邊界混亂。在這樣的條件下套用法家的作法,往往只會引起更大的反彈與破壞。

相比之下,墨家的強勢介入則建立在靈活、快速與實效的基礎上,目的是穩住情勢,而非建章立制。這是急診處理,不是制度重構。

歷史上真正成功的變法,多發生在政權穩固、天下承平的時期。例如唐太宗的貞觀之治、明太祖的整肅百官,皆建立在穩定的統治架構之上。反觀那些在政局動盪中推行的變法,多數以失敗告終。北宋王安石變法,雖初衷良善,卻因內外交迫,政局不穩,最終導致政爭不斷,變法中止;晚清戊戌變法,更是在尚未推行前,就被僵固的權力結構扼殺於起點。

這些歷史提醒我們,變法需要的不是以亂世為藉口,而是穩定的權力與制度承載力。在混沌場域中若一味訴諸法家思維,不僅無法立威,反而容易激化反彈,錯失真正的救治時機。

墨家的邊緣化與誤解

近代有不少學者認為「墨家思想被法家取代」,甚至主張戰國後期墨法已難分界。對此,我雖人微言輕,卻難以苟同。這種說法忽略了兩者在思想核心與行動邏輯上的本質差異:

- 墨家講自律與實驗,法家講懲罰與規訓;

- 墨家強調驗證與技術,法家強調秩序與制度。

更關鍵的是,墨家歷來具備組織與技術能力,其軍事紀律嚴明,常在戰國各國協助守城,有如當時的維和部隊。而當秦始皇統一六國後,一支不隸屬中央、具備武裝與工藝能力的民間組織,自然難以繼續存在。

墨家的消失,不是因為思想落後或價值中斷,而是極度現實的政治壓制。

這一點,或許未來我會另撰一文,詳細說明。

結語:從思想張力,走向實務辨識

Cynefin Framework 提供我們一種觀察情境與決策空間的方式,而東方思想則提供了另一種認識人性、制度與選擇方式的深層結構。當我們把儒、道、墨、法四家的思想對應進 Cynefin 的五個領域,不是為了硬套或配對,而是為了打開更寬廣的詮釋空間,理解在不同局勢下,我們應該如何思考與行動。這四家思想,從來不該被視為互斥的哲學體系,而是一組彼此牽制、互為補足的張力系統。問題不在於哪一家更好,而在於我們是否能辨識出情境的本質,並選擇恰當的治理方式。錯誤的學說,不在於理論本身,而在於錯誤的使用與歷史偏見。

今日,我們談治理、談組織、談決策,若仍只從單一路徑出發,不僅不足以應對多變的環境,也容易落入制度僵化或無法落實的困境。真正的複雜性,來自於張力之間的流動與糾纏;而真正的智慧,是能在多重張力之中看清局勢,做出合時的選擇。

若我們願意重新拾起被忽略的思想碎片,重新整理那些被邊緣化的知識資源,或許就能在混沌與秩序之間,找到更真實的行動可能。