臺東縣金峰鄉嘉蘭村,是一個有著排灣族與魯凱族文化的村落,這裡的魯凱族人大多是來自屏東霧台鄉的西魯凱,他們在五、六十年代因為山林資源的枯竭、乾旱的困境以及子女的教育需求,而遷移到東部發展,形成了東邊的西魯凱社群。這段歷史,近日被製作成一本名為《東邊的西魯凱》的繪本,並於11月14日晚間在嘉蘭村舉辦了新書發表會,吸引了60餘人的參與,其中包括了許多年長的魯凱族長輩,以及不分排灣、魯凱的村民。

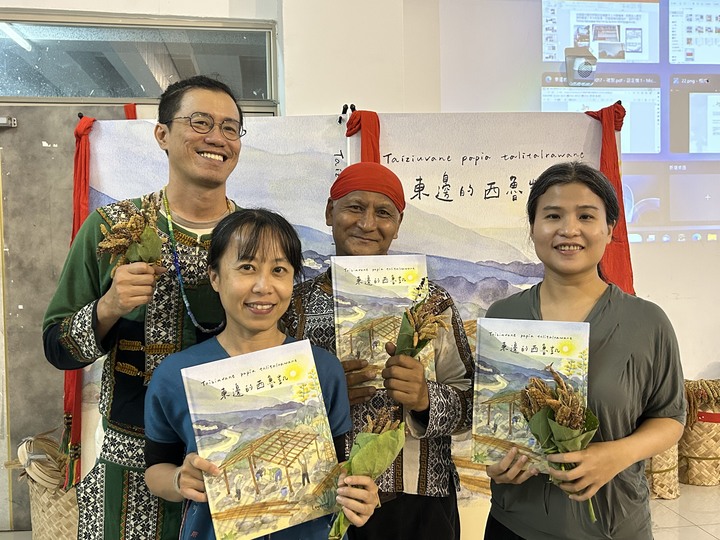

編輯團隊不分原漢單位共同促成繪本出版。圖/文化部

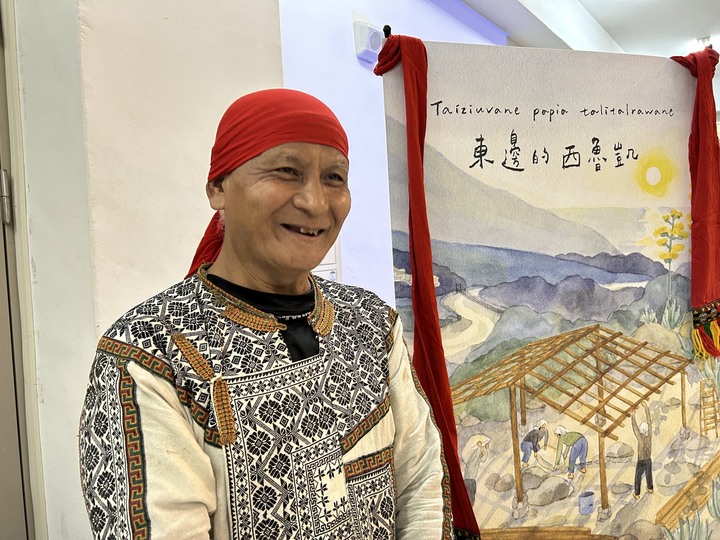

《東邊的西魯凱》這本繪本的背景源於屏東霧台鄉魯凱族人的東遷史,由曦麗古工坊、財團法人東台灣研究會文化藝術基金會、臺東縣立大王國民中學以及國立臺灣史前文化博物館共同製作,並由財團法人根滿文教基金會贊助出版。這本繪本的主角是介達國小退休教師Sasare Palribulungu陳叁祥老師的父親,他是當年從好茶部落翻山越嶺來到金峰鄉的族人之一。陳老師長年來在排灣族領域學習,精通古謠,同時非常在意魯凱語的傳承,家族秉持父親遺志重建東臺灣難得一見的石板家屋。為了讓小孩子知道這段歷史,過去這四年來經由曦麗古工坊的田野調查與故事採集,與財團法人東台灣研究會文化藝術基金會、臺東縣立大王國民中學魯凱語班合作,將老人家在乎的生命經驗與群體發展的歷程,以繪本留下文本紀錄。

繪本得以出版讓陳叁祥老師非常高興並感謝各界參與。圖/文化部

這本繪本於內頁以魯凱語、排灣語雙語並列,文末亦有閩南、客家、華語的文字,並錄製五個語言的音檔。就臺灣多族群及多語言的背景來說,這本繪本的出現,不僅記錄了一個從西魯凱各部落打散東遷後又重新集合起來的社群共同體,同時也是全臺第一本原住民族語繪本同時收錄客家語及閩南語,具有多重的重要意義。編輯團隊鄭易旻表示,當初並非無來由將閩客語放進書中,而是魯凱族在遷移過程中本身就會遇見不同群體,下山過程第一個遇到的是排灣族,接著到水門、內埔轉運站時,遇見最多的就是客家人;一路遷徙過來,包括附近太麻里一帶也有閩客語群體,大家日常在採買、互動、拍照都在生活圈的街上,因此繪本也希望將地方周邊連動的人們所使用的語言都含納進來。他表示:「地方連動、人就會連動。希望不同族群都可以互相來認識,漢人可以聽原住民語,原住民的孩子也可以去聽聽看沒聽過的語言,互相去知道彼此語言的美麗。」