缺點是全部的文章會很長,因為想把有關的文章全部蒐集在同一個討論區塊之中。

https://kamatiam.org/%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B5%81%E8%A1%8C%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%9A%84%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%B9%B4%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E7%81%98%E4%B9%8B%E5%BE%8C%E7%9A%84%E7%99%BC%E5%B1%95/

華人流行音樂史上重要的二十年:上海灘之後的發展

歷史學 柑仔店

陳峙維(臺大音樂學研究所兼任助理教授)

隨著中國大陸製作的各類競賽型歌唱節目在台灣受到熱烈關注,以及台灣歌手、詞曲作家、音樂製作人等參與這些節目,諸如「台灣在華人流行音樂圈地位不保」、「中國將取代台灣成為華語歌壇的龍頭」等說法,甚囂塵上。後續怎麼發展,變數太多。在實體唱片銷售已非業界營收來源的年代裡,樂迷觀眾閱聽喜好與習慣多元複雜,誰要取代誰很難說。未來的發展難以預測,但往事卻值得再三回味。本文接續2017年4月21日刊登的〈華人流行音樂史上的兩件重要往事〉,看上海灘國語流行歌的大躍進之後,1950、60年代香港、台灣怎麼接續發展。

一、從上海灘到香江畔的國語歌曲

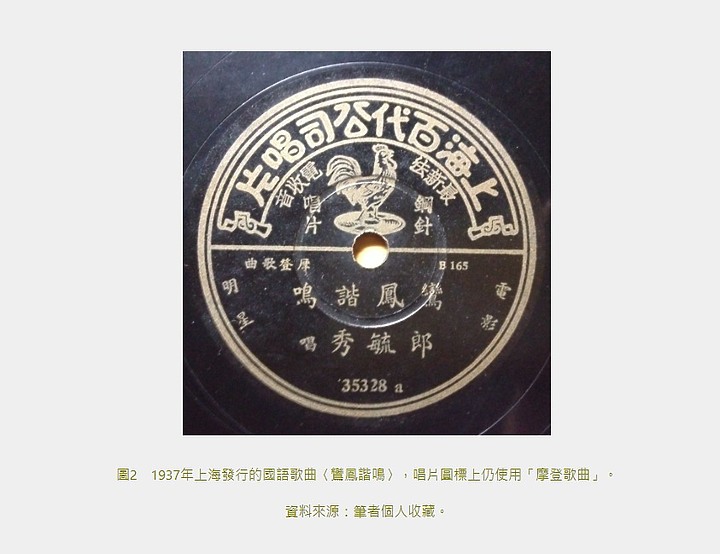

近代華語流行音樂工業始於1920年代末的上海,直到1949年「上海解放」為止,國語流行歌曲產製是以上海為中心,流行樂壇人士集中於此,創作錄製與唱片生產全在上海完成,然後再輸出到中國其他各城市以及東南亞各華人僑居地。因此,在華人流行音樂史中,談到國語歌曲時,1930至1949年的二十年間被稱為「上海時期」。

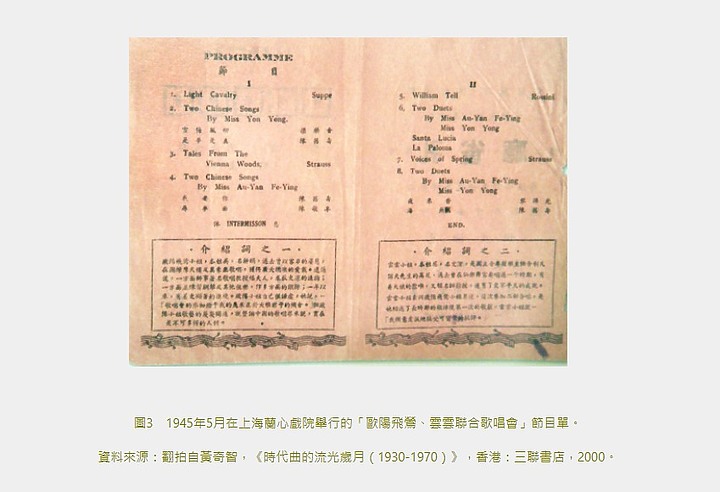

這一時期裡,華人詞曲作者、歌手、樂師,以及俄籍古典音樂家、菲律賓爵士樂手、華人樂師等,眾人通力合作,創作出無數今日所稱的「海派歌曲」。特別是戰後,儘管中國面對著國共內戰與嚴重通膨等政經問題,國語歌曲的產製卻更熱絡。太平洋戰爭爆發,日本控制包括租界在內的整個上海之後,英美音樂與電影遭當局刻意停演,國語歌曲取代原本風行於娛樂圈的英美歌曲與爵士樂,地位空前提升,使得戰後國語流行歌曲的產量與樂迷聽眾人數暴增。今日最為人所知、最能代表「上海時期」歌曲——周璇演唱的〈夜上海〉,便是戰後的作品。

1949年4月,戰後唯一還有機器設備,能繼續生產唱片的百代公司(即EMI集團在中國的分公司)停業,5月上海解放,英籍經理人離開中國返英,國語歌曲的「上海時期」結束。 此後,流行歌壇中部分華人轉進香港,開展出另一個二十年的「香港時期」,直到1970年代中期粵語流行歌曲成為香港市場主流,國語歌曲產製式微。根據現有報刊廣告顯示,百代1951年中已在香港復業,除了發行在「上海時期」已錄製好的唱片,也繼續新的製作,除了供移居香港的華人所需,也向海外華人市場輸出。

百代公司在香港另起爐灶之前,一間公司已經悄悄拉開「香港時期」序幕。1949年中國大陸政局轉變之際,上海國語歌壇的作曲家李厚襄與其胞弟李中民便在南渡香港,成立大長城唱片公司,填補了百代唱片香港公司正式開業之前,從上海過渡到香港的空白。大長城延續了海派流行歌曲的傳統,陸續南遷的部份上海流行樂壇參與者,如作曲者姚敏、詞家陳蝶衣與李雋青、歌手姚莉與張露等人,從黃浦江轉赴香江。這些流行樂壇人士隨後又繼續與在香港開張的百代唱片公司合作,頗有接續「上海時期」的氣勢,國語流行歌產業儼然由上海無縫接軌至香港。

二、國語歌曲在台灣的開展

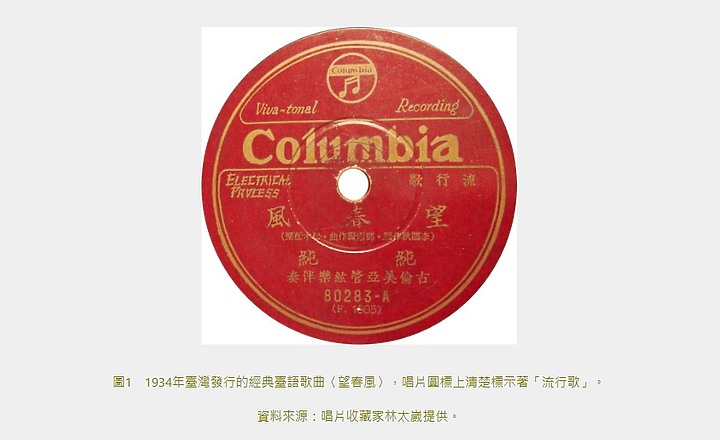

那台灣的國語歌壇又是怎麼開展的?其實1920年代末至1950年代初,除中日戰爭期間之外,台灣與上海間的流行文化往來十分頻繁,上海流行樂壇製作的國語歌曲早在戰前就已輸入台灣。1930年代台北放送局的廣播節目中有上海的國語歌曲,部分上海發行的國語歌曲唱片也在台銷售。1949年國府遷台後,隨之渡海的百萬「外省」軍民,聽上海的國語舊作,更聽香港國語新歌。台灣的國語歌壇上,或進口、或翻版、或翻唱,一時間有一種上海、香港作品才是正宗國語歌的氣氛。

上海流行歌壇的嫡系人馬雖未來台,但隨國府遷台的人士中,仍然有人投入流行歌曲的製作,並在台灣培養出國語歌曲演唱人才。他們在1950、1960年代默默努力,累積能量,開創出1970年代台灣歌星、歌曲雄霸香港與東南亞娛樂圈的局面,為日後台灣的國語流行音樂發展奠定良好基礎。當時台灣樂壇並非僅單向承接老上海舊作或直接輸入香港新歌,而是與香港國語歌壇同步發展。只是這個階段台灣本地自製的歌曲產量,以及向東南亞等海外華人居住地輸出量不若香港多,參與者並非來自上海時期歌壇的嫡系人馬。

回顧1950、60年代,台灣其實有不少「第一」,都是國語流行歌壇的幾位先驅所作,如寫下〈綠島小夜曲〉雋永旋律的周藍萍、為翻譯歌曲〈意難忘〉填詞的「千首詞人」慎芝,以及為〈今天不回家〉作曲的左宏元、寫詞的莊奴等歌壇前輩。創作於1954年的〈綠島小夜曲〉,是第一首在台創作,並成功向東南亞輸出的國語歌曲。1963年出品的〈意難忘〉原是一首日語歌曲,由製作《群星會》的慎芝填詞在該節目上演出後,啟發了原本只聽台語歌曲的「本省人」對國語流行歌曲的興致。在此之前,台灣的流行歌壇由國、台語、東西洋歌曲三分天下,〈意難忘〉推出後,國語歌曲迅速佔領市場大半部。而1969年為同名電影寫的〈今天不回家〉,則是第一首反攻香港樂壇的國語歌曲,唱片大賣六十萬張,打破了當時香港人不聽台灣流行歌的魔咒,香港藝人甚至還翻唱此歌曲。

除了歌曲的「第一」之外,還有出國巡演的「第一」。1966年星馬地區曾舉行「台港星馬十大歌星大會串」演出活動,台灣方面由紫薇、張清真、金音代表參與。據當地媒體報導,這三位歌手所到之處場場爆滿,尤其在吉隆坡國家室內體育館登台時,館內座無虛席、館外車水馬龍,熱烈程度超過任何一個來星馬的港星。國內媒體也盛讚台灣歌星的歌唱造詣不亞於香港、星馬,此次巡演開啟了往後台灣歌星出國演唱之門。

三、四海唱片與周藍萍的合作

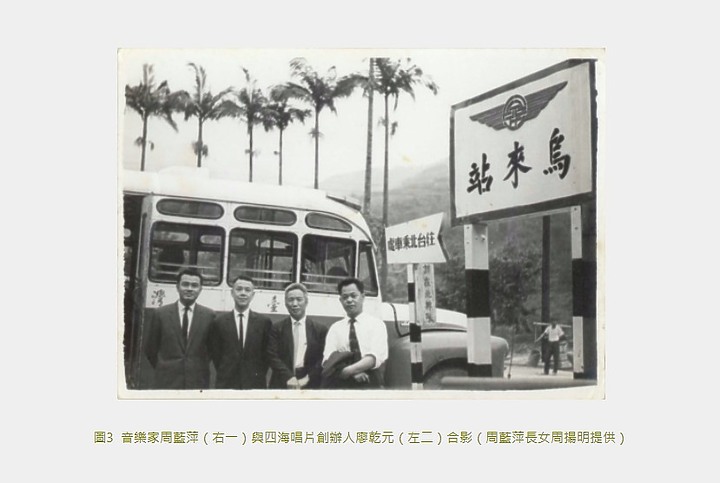

前述紫薇、張清真、金音三位歌手赴星馬演出前,她們灌錄的唱片早已銷往東南亞,在當地華人社會裡頗有名氣。為她們發行唱片的是四海唱片,為她們寫歌製作的是周藍萍。四海唱片由廖乾元於1955年創辦,從編製發行歌本起家,在出版語言教材、美國流行歌曲、有聲雜誌等多種產品後,1961年投入國語流行歌曲製作。廖乾元因緣際認識在中廣公司兼職的音樂家周藍萍,兩位一拍即合,經營有道的唱片公司老闆與才氣縱橫的作曲家,開展了台灣唱片與流行音樂史上的重要合作。

廖乾元請周藍萍擔任總製作人,周按自己想法寫歌灌錄唱片,廖則負責發行業務與推廣。周藍萍為四海錄製了眾多原創作品,除了國語流行歌曲之外,還有為聖誕、春節、婚禮、生日等喜慶場合而新作的歌曲。1961年底配合聖誕節發行的《國語聖誕歌曲》專輯後,隔年4月起再推出一系列以國語流行歌曲為主的《四海歌曲精華》。

由於周藍萍在台灣除了與四海合作的唱片外,還有其他電影、廣播、音樂劇等作品,其才華受香港邵氏電影公司賞識,1962年6月受延攬赴港發展。雖原四海公司規劃的眾多發行計劃因此中斷,但廖樂見周躋身國際舞台,欣然成全美事。周藍萍已錄製完成的唱片,包括《新婚之夜》、《生日快樂》等喜慶主題唱片,以及其他輯成《四海歌曲精華》多張續集的國語流行歌曲陸續在台發行。周藍萍創作的經典國語歌曲如〈回想曲〉、〈綠島小夜曲〉、〈當我們小的時候〉、〈昨夜你對我一笑〉等,都是這個時期熱銷全台灣,並流行到海外華人社會。

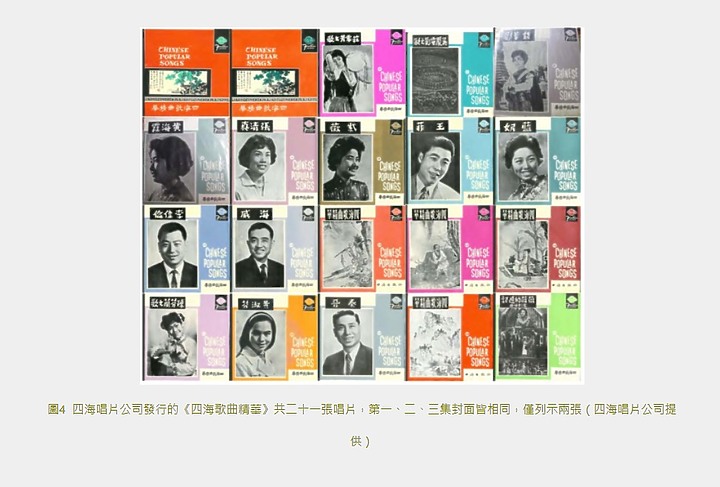

周藍萍與四海的合作在華語流行音樂史寫下了重要的一頁,展現了台灣製作原創國語流行歌曲的能力。從現存唱片與唱片目錄來看,《四海歌曲精華》共出版了二十一集,除了周藍萍作曲、編曲、指揮錄製的之外,他轉往香港發展後,四海繼續由許德舉、楊秉忠等人製作原創歌曲。與此同時,1962年成立起步稍晚的海山唱片公司也延攬台灣歌星灌唱國語歌曲,除了翻唱老上海、香港的歌曲,亦開始採用國內創作。台灣已從聽上海、香港國語歌曲,逐漸進入自產、自銷、自聽的階段。

四、值得重新探索發掘的歷史

以往坊間談台製國語流行歌曲的大眾讀物與學術著作中,不少是從校園民歌興起的時代開始討論。這些書刊總特別強調「風雨飄搖」的1970年代裡,年輕學子如何寫自己的歌、唱自己的歌,並以此為出發點,繼續觀察1980年代以後的經典作品與人事物。前述四海唱片與周藍萍的事蹟,一直到最近五年才有較詳實的研究成果。其實,國府遷台後的二十年間,尤其在八二三炮戰結束,兩岸情勢逐漸穩定後,國語歌曲的產製已澎湃展開,但這一段歷史長久以來都缺少深入研究。也許因為「校園民歌」的發展帶有正面清新的國族情懷,其他「靡靡之音」只是唱片公司的商業產品,因此1950、60年代台灣的國語歌壇概況,一直都是拼不完整的圖。

近年來,官方開始有諸如台北市政府文化局辦理的「流行音樂文物數位典藏」、「流行音樂資料庫總目錄建置」、「資深音樂人口述歷史」等計劃;民間也在老藝人或其後代與唱片收藏家協助之下,出版《紀露霞的歌唱年代》、《鑽石亮晶晶 林沖》、《五線譜上的許石》等圖文並茂的自傳式專書。不論官方或民間,都開始挖掘並保存早期流行音樂產業的珍貴史料。期待更多關於1950、60年代台灣的國語歌壇人事物,能陸續整理出土。