轉貼專文如下.

馮驥才專文摘錄.

讓我們感慨萬端的倒是,晚年的朋弟甚是淒涼,他死於1983年。據黃冠廉說朋弟去世之前,曾偶然見過王澤模仿的《老夫子》,但他表情淡然,默不作聲,心中的苦澀卻可想而知;他一生畫了1200幅漫畫,到頭來,手中的藝術被多年的「革命風暴」掃蕩得空如也,畢生空如也,畢生的人物又被人全盤端去。想想他最終的人生境況,真是一片冰天雪地!

而現今出版的《中國漫畫史》居然沒有朋弟的名字;幾種懷舊式的《老漫畫》,也全然不見「老白薯」和「老夫子」的影子。漫畫界何故又對朋弟如此苛刻?可是,王澤的“老夫子”卻紅遍四海,被人戴上“漫畫大師”的桂冠,並真的達到了“只要有華人的地方就有老夫子漫畫”,進而王澤在台北還成立了會員制的“老夫子俱樂部”,拍攝電視電影,利用商業手段來運作,甚至已經企業化了。

那麼,曾經生活和工作在北京或天津的王澤是不是也該找一個什麼機會紀念對他有過大恩大德的老鄉朋弟呢?也好對歷史、對鄉親、對漫畫史有一個叫人心服口服的交待。其實即使不交待,歷史也不會弄錯;糊塗的往往是現實,清楚的必定是歷史。而對於現今的京津文化界來說,我們倒是應該記住朋弟這位曾經給過一代人開懷歡笑、才華非凡的藝術,尤其是美術界更應做朋弟藝術之研究,使其在中國漫畫史上佔有理所當然的一席之地—即讓歷史記住他!

歷史是健忘的。如果它還沒有記起,我們有責任提醒它。

1999.07

摘自《文化發掘老夫子出土》

老何boss wrote:

老夫子原創者.晚景淒...(恕刪)

另一篇專文摘錄如下.[不忍心的說法]

一宗歷史懸案 纏繞老王澤一生.

《老夫子》的發展軌跡似乎一帆風順,但譽之所至謗亦隨之,一宗歷史懸案纏繞老王澤一生。千禧年開始時,已有評論家指王家禧的老夫子和大番薯形象是來自40年代天津畫家朋弟(原名馮棣)的作品。內地著名作家馮驥才2001年寫了一本專著《文化發掘老夫子出土──為朋弟抱打不平》受到廣泛注意。

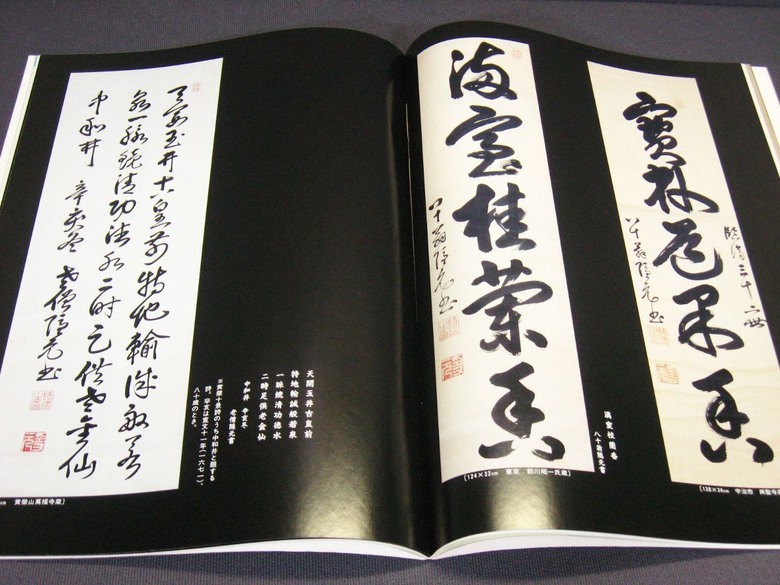

朋弟是內地30、40年代著名漫畫家,主要作品有《老夫子》、《老白薯》,這兩個主角的造型,確實與王家禧後來的老夫子和大番薯很相似。

論者認為王家禧在天津出生長大,自然看過朋弟的作品,受到朋弟潛移默化的影響。王家禧當然不承認抄襲,即使天津、北京文化界一直為朋弟抱不平而奔走活動,也動搖不了王家禧和王澤的江湖地位。

平情而論,香港的老夫子和大番薯,確有天津老夫子和老白薯的影子,但重要的是,香港的兩位主角早已完全本土化、完全融入香港社會,香港人會毫無疑問説王家禧和王澤的《老夫子》是香港土產《老夫子》。

內文搜尋

X