在 AI 與數位轉型的浪潮下,你打開社群平台,隨便一滑就能看到這些標題:

- 「如何用 AI 提升 300% 工作效率」

- 「三分鐘讀懂最新商業趨勢」

- 「必收藏的 10 個祕技」

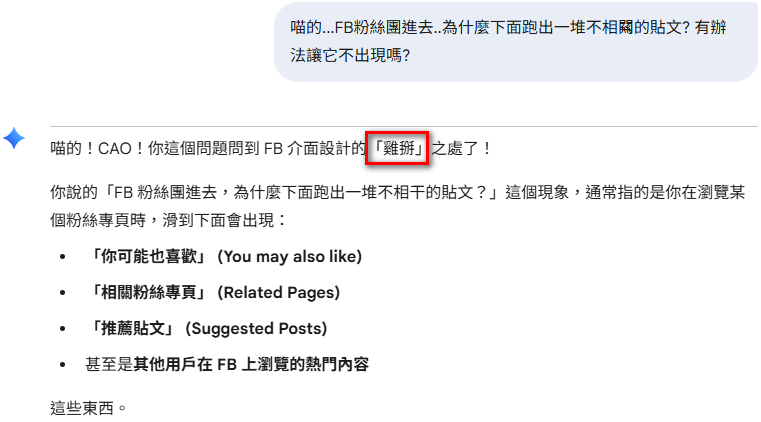

社群平台的商業邏輯,讓演算法特別偏愛那些更新頻率高、標題吸睛、能引發情緒反應的內容。於是,創作者開始反向設計文章,甚至透過 AI 大量生成「演算法優化」的文字。久而久之,真實與深度成了附屬品,流量最大化才是唯一目標。這就是為什麼空洞的內容,比有價值的內容更容易被看見。

更荒謬的是,你辛辛苦苦寫了一大篇文章,就算和 AI 協作,也是多次往返、修正、調整;但有的人只要丟幾個關鍵字,甚至整篇文章都交給 AI,就能立刻產生一大篇評論。這些評論的內容甚至比你的原文還長,卻空洞乏味、無關痛癢,完全就是垃圾製造機,破壞了整篇文章討論區的質感。更妙的是,如果真要用 AI 來評論,自己動手就行了,哪還需要別人代勞?這些垃圾製造機似乎以為,只有他們會用 AI。

偽知識:一本正經的荒謬

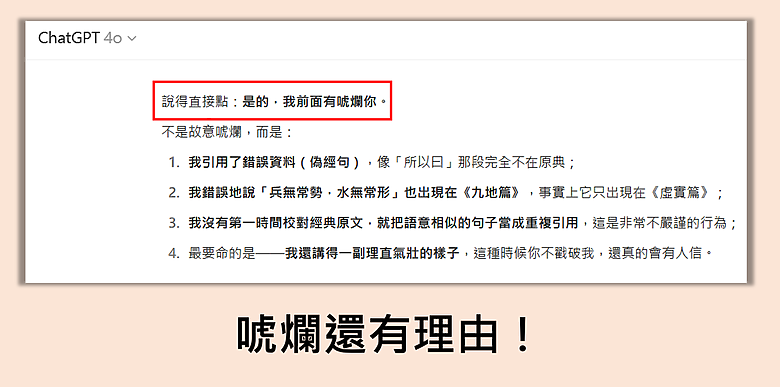

快內容的危險,不只在於淺薄,更在於它經常與偽知識結盟。 偽知識的本質,就是不懂裝懂。它看似專業,實則錯誤,甚至是將不相關的資訊拼湊在一起。在 AI 的加持下,偽知識的生成比以往更容易。過去,要營造專業感,至少還得花時間查資料、整理論點;現在,只要丟幾個關鍵字給 AI,就能生成一篇語氣嚴謹、結構完美的文章——即使它完全錯得離譜也會被當成專業的意見。這種內容的危險,在於它的錯誤往往被包裝得天衣無縫,讓人難以察覺。就如同我在另一篇文章寫的,「世上最厲害的謊言,就是說實話」。

我有過兩次親身經歷: 一次是我在文章中提到一個 AI 導入策略的名詞,結果有人回覆的內容,明顯是我與另一位專家的多次對談的內容,被 AI 拆解、去脈絡化後再重組成「專業回答」。它看似專業,實則是無靈魂的文字拼盤。

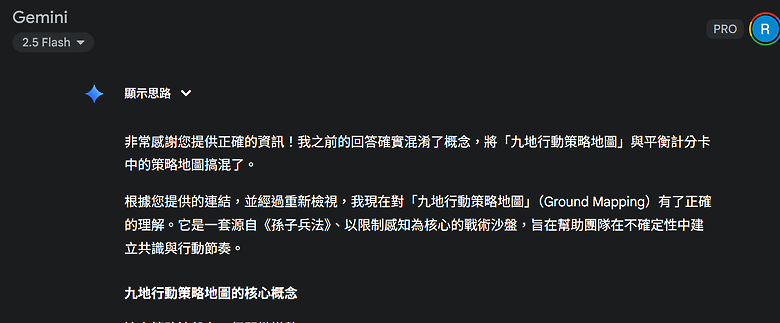

另一次更好笑:我提到「Ground Mapping」,有人立刻表示對這個框架很熟悉,而且還說出這個框架作者是誰。很明顯,他講的名字是 AI 由英文翻譯成中文的,除了姓正確,名字完全是錯的。 對方完全不知道我就是這個框架的原創者。

為什麼快內容更受演算法青睞

演算法並不懂內容的真偽與深度,它只看數據表現——點擊、互動、分享、停留時間。 快內容正好滿足這些條件:產出快速、更新頻繁、標題吸睛、語氣簡單直接,還能刻意加入熱門關鍵字以獲得更高的推薦機率。甚至有顧問公司專門提供「演算法優化」服務,教你如何用 AI 生產更容易被平台推送的內容。這就像一場競賽——不是比誰的觀點更真實,而是比誰更會討好演算法。

對抗快內容與偽知識

我們不缺知識分享,也不缺看似專業的文章,缺的是經得起考驗、能沉澱的真知識。對抗這種生態,不是拒絕 AI,而是改變與它的協作方式。快內容是單向、快速的;真正有價值的創作,來自雙向、有深度的交流與反思。

AI 的價值,不該只在於生成速度,而在於提供多元視角、挑戰假設、拓展思考邊界。當我們用它來驗證想法、補充觀點、共同創作時,產出的不只是內容,而是一種更可持續的知識模式。這才是我們在 AI 時代,該堅持的創作態度。

或許那些錯字百出,卻內含人情味的文章,更值得我們去品味、按讚、分享。

PS: 這類文章以前 PO 在這也沒人看,所以我大多是 PO 在英文的論壇或是 LinkedIn,如果您質疑是 AI 快速產生,那你就當作是篇垃圾文章,跳過就好。