跟大家請教一個文學作品

我印象中的內容是寫抗戰勝利後蘇聯佔領東北,在滿洲國的日本僑民經過韓國回到日本的過程中故事。

不太清除是翻譯的還是台灣文學家的作品,作者其他的作品也大都是東北與抗戰的故事。

最近找ChatGPT 答案也都不是,不曉得各位先進有沒有一點線索可以提供的,感謝

也有電影公司.拍過類似的故事.

相關資料.請參考如下:

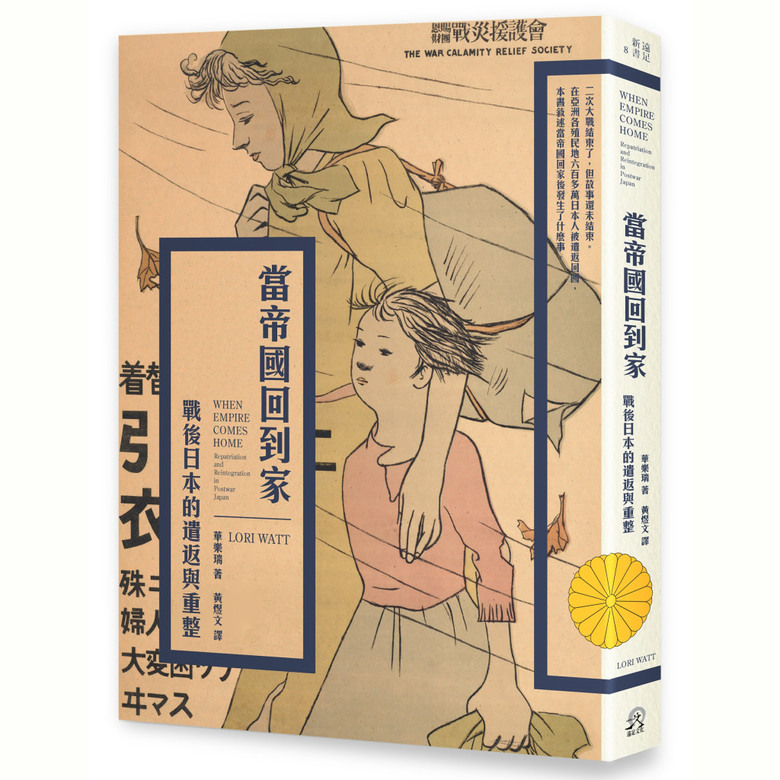

當帝國回到家:戰後日本的遣返與重整.

2018-02-20 16:05

作者:Lori Watt(華樂瑞)

譯者:黃煜文

出版社:遠足文化

出版日期:2018-01-31

官方網址:

帝國的同路人?還是犧牲者?

數百萬日本人參與了帝國計畫,戰後他們遣返回國時,

卻被貼上「引揚者」的標籤,被標記成日本帝國終結的一部分。

一八九五年到一九四五年,日本在海外漸次取得殖民地,其中多半是對外戰爭的戰利品。取得這些領土之後,數百萬日本人參與了帝國計畫,對殖民地進行鎮壓、管理與墾殖。他們以服役士兵、殖民地管理者與企業家的身分零星前往海外。到了戰爭末期,海外日本人的數量已十分可觀。

二次大戰結束後,同盟國從亞洲各殖民地與戰場遣返六百多萬日本國民回到日本,並且從日本遣送一百多萬殖民地人民回到他們的祖國。當新亞洲地圖在一九四五年八月十五日突然生效時,海外日本人與日本本土的殖民地居民因此一下子成了外國人,並且立即面臨遣返與重新確定國籍的問題。隨著朝鮮半島、台灣、中國東北與其他殖民地轉變成新國家,接下來要做的就是讓每個人回到自己所屬的國家空間。

當時,這場人口轉移被視為戰後讓戰敗日軍復員而採取的措施,但它也是對日本帝國進行人口拆解的核心要素,而且呼應了二十世紀其他後殖民與後帝國時期的人口遷徙。

返國的艱辛開始於日本投降後殖民地變為非日本領土的那一刻,散布在各個殖民地的日本人便因此暴露在外,如同退潮後擱淺在沙灘上的魚兒。盟國限制遣返者可以帶回日本的金額,剝奪了他們的財產和以前生活的榮景。而當蘇聯同年八月八日向日本宣戰,在滿洲的日本開拓移民開始逃離,最後幾日的故事更是由一連串惡夢拼貼而成,結合了逃亡、饑餓、恐怖、疾病與死亡。

當他們好不容易回到日本國內,本土日本人卻用「引揚者」(遣返者)這個新詞來稱呼他們,認為他們不同於「日本同胞」,而且某種程度上質疑他們是否真能算是「純正的」日本國民。因為這些遣返者不帶有地方口音,與日本故鄉的連結較弱或根本不存在,再加上明顯的行為差異,這些都使殖民地居民不符合純正日本民族性的標準。被懷疑攜帶疾病和參與黑市並從事其他犯罪活動的遣返者,更被排除在「純正日本人」的範疇之外。

在日本,遣返者最深入人心的形象是從滿洲歸來、衣衫襤褸的女性,有時後面還拖著孩子,背上揹著帆布包。如本書封面,一九四五年藝術家山名文夫為資生堂公司製作的遣返者救濟海報,「引揚者」特別明顯,出現在海報正中央,以粗體字表示,海報上寫著::「捐贈衣物給貧困的遣返者,婦女與孩子急需。」鼓勵民眾捐贈衣物給遣返者,特別是婦女與孩子,因為她們是受害最深的一群。雖然這個描述反映出遣返者的形象隨著時代變遷而不斷增益,但戰後初期女性遣返者形象的表現手法,依然清楚可見。

引き揚げる(hikiageru)是「遣返」的動詞,字面上的意思是抬起來放到地上,就像把貨物搬到碼頭上一樣,這是個普遍的慣用語。但引揚者(hikiagesha)是遣返的名詞,在動詞語尾加上sha或mono(「人」)之後就只能用在戰敗後從前殖民地遣返的日本人身上。「引揚者」與其他語言的「殖民地返國者」與「遣返者」意思不完全相同。如「黑腳」這個用來稱呼法裔阿爾及利亞人的輕蔑語,在殖民地普遍使用,但阿爾及利亞的法國人直到一九六二年回到法國之後才聽到這種稱呼。而英文的遣返「repatriate」含有字根「patria」(指祖國),蘊含返國者與故國之間的關係。與此相對,日文的遣返特別強調返國這個行為,忽略返國者的殖民者身分或返國者與國家之間的紐帶關係。

許多殖民地日本人寧可回憶殖民地的生活,有時還帶有鄉愁的情感,但他們戰後被貼上的標籤,卻是根據他們戰後返回祖國那一刻所做的分類。他們就像琥珀裡的蒼蠅,永遠凍結在戰後時刻。他們被標記成帝國與戰時日本終結的一部分,讓其他人得以在戰敗後重獲新生。就像日本對於殘存的帝國有各種委婉說法,「引揚者」一詞同樣不會讓人產生帝國的聯想。大島渚一九七一年的電影《儀式》中滿洲男的這句話,極其簡要地表達出遣返者的整體感受:「我們平安逃離俄國人、滿洲人與韓國人的掌握。最終,我們卻落入日本人的手裡。」

在本書中,華樂瑞分析這些帝國的殘餘者如何成為拋棄殖民計畫與在日本建立新民族認同這段過程的轉折點。透過探討政治、社會與文化領域中遣返者形象的創造與運用,本書試圖處理帝國回到家的多樣問題。她運用豐富的日文和英文資料,包括官方資料和歷史文獻、回憶錄、訪談、報紙、歌曲、海報、漫畫、電視紀錄片、電影、歌曲和小說,並仔細解釋日本政府和盟國的法律規定,而這些規定創造了遣返的範疇。本書前三章以拆解帝國的向度,增加我們對於同盟國當時佔領日本情況的了解。在後兩章中,華樂瑞則追溯了1958年遣返過程正式結束之後的流行文化和歷史回歸的形象。她將第四章引用流行歌曲和小說,包括五味川純平山、崎豐子、谷崎潤一郎、安部公房和村上春樹等著名作家的作品,以及其他不知名作家刊登於當時期刊上的遣返故事。

每日頭條

二戰後,日本在滿洲留下100萬僑民,他們去哪裡了?

2018-05-06 由 歷史探索機 發表于歷史.

自從1931年日軍發動九一八事變侵占我國東北後,日本一直不斷向我國東北移民,妄圖達到徹底占領東北的目的。不得不說,日本人這招確實狠毒,如果過了幾代人的話,說不定他們真的能達到目的。

繳械投降的關東軍

不過日本人的如意算盤還是落空了。1945年,蘇聯對日本宣戰,100萬大軍立刻開赴我國東北。在蘇軍的鋼鐵洪流下,日本關東軍兵敗如山倒,僅僅過了一個星期,日本關東軍就徹底被吃掉。戰後,蘇軍抓走了60萬關東軍俘虜回去當苦力,而在我國東北尚還有100萬東北僑民滯留。

說到當年這些日本僑民,東北人可沒少受他們欺負。日軍占領東北後,就把東北改稱滿洲,在滿洲的日本僑民總是欺壓東北當地的百姓,他們肆意占用土地,還逼迫東北百姓們為他們幹活。

日本僑民

當關東軍覆亡後,日本僑民再也沒有了往日的囂張跋扈,他們心裡開始不安起來,覺得中國人一定會報復他們。在日本人的文化中,他們喜歡恃強凌弱,所以當中國百姓遭難時,他們會趁火打劫。而中國人一向以欺凌弱者為恥,絕不會去殘害手無寸鐵的平民。

日本僑民們驚訝的發現,中國百姓並沒有欺負他們,還是與他們和平相處。當然了,東北是屬於中國領土,不追究這些日本人的罪過可以,但絕不能容忍他們繼續留在中國。於是中國政府決定將這些日本人遣返回國,錢也只好自己掏了。

在這100萬日本僑民中,有十多萬日本女人不願意回去,為了留在中國,他們都選擇隨便找戶人家嫁了。另外還有一些日本孤兒沒人認領,也只好由一些中國家庭領養。除此以外,其他的日本僑民都被遣返回日本了。

Speed Wick wrote:

全世界的殖民地只有「...(恕刪)

這是[以德報怨].

只要華人也都有.

中文百科.

成 語 以德報怨.

釋 義 不記仇恨,反以恩德回報他人。#語出《論語.憲問》。

△「以直報怨」、「以德報德」

典故說明 :

《論語》一書是由孔門弟子記錄而成,內容是孔子自述或應答弟子、時人及弟子間相互問答的話。〈憲問〉篇中有一段論述謝恩報怨的方法。有人問孔子:用恩惠來回報仇恨,你覺得怎麼樣?孔子的回答是:如果用恩惠來回報仇恨,那用什麼來回報對我們有恩惠的人呢?不如用正直之道對待仇人,除非別人用恩惠待我,我才同樣的用恩惠回報他。

此外,在《禮記.表記》中也記載了孔子曾經說過的話:「以德報德,則民有所勸;以怨報怨,則民有所懲。」及「以德報怨,則寬身之仁也;以怨報德,則刑戮之民也。」這些話也是在討論謝恩報怨的方法。「以德報怨」就是直接摘自典源的一個成語,用於表示不記仇恨,反以恩德回報他人。

內文搜尋

X