開箱與外型

大小螢幕

相機

實拍

功能

小結

開箱與外型

Razr 5G 其實就硬體配置來看,整體偏向 5G 的中階機型;但因為其折疊的應用,讓價格與同級機種來說高出不少。這點在外盒設計上以多邊幾何形狀,搭配頂關的透明上蓋,以及開啟後相當典雅的排列方式等設計;就外盒來看的話,倒是頗有精品概念。

- 外盒

- 外盒

- 開盒

- 內層佈局

- 內層佈局

- 配件盒

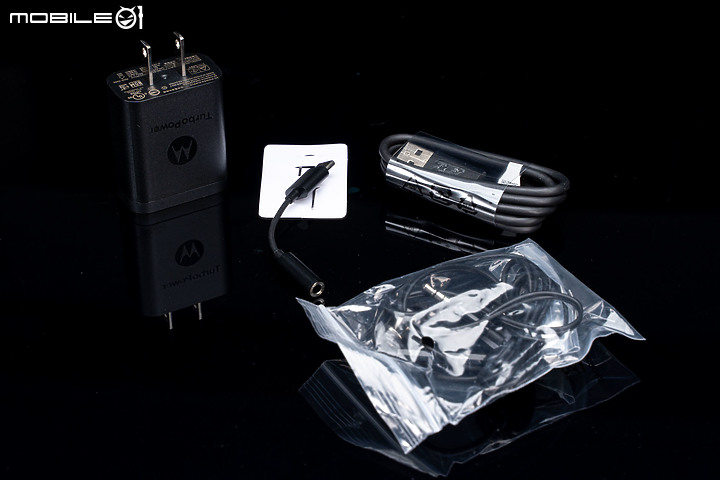

- 配件一覽

Razr 5G 與一般從小變平板尺寸的折疊手機不同,是以 V3 的折疊外觀,搭配開闔後的一般手機尺寸為主,在正面有著主鏡頭以及上蓋螢幕(稍後會單獨介紹)。

本次 Razr 5G 僅有一款亮岩灰版本,機身幾乎都是鏡面玻璃包覆,在不同反光下也有不同感受;但如果沒有保護殼,就要特別注意不要摔傷之餘;一些灰塵與指紋沾染的狀況也是難以避免。

- 背蓋

- 背蓋

- 闔起頂部

- 闔起左側

- 闔起右側

展開後背蓋的樣貌,主鏡頭的位置也與一般智慧型手機類同;下方的 moto Logo 則是整合了指紋辨識器,也讓整體一體感不會受到影響。

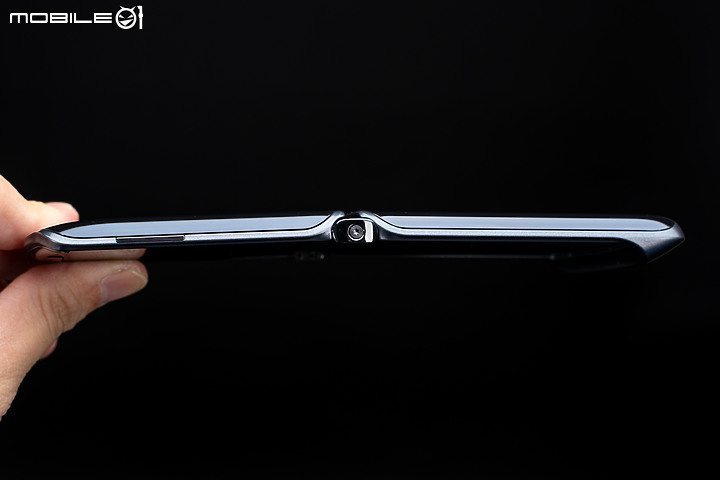

開闔後的中框自然會來的窄一些;機底搭載 mic、單 nanoSim 卡槽以及 USB-C 連接埠等。整體尺寸為 169.2 x 72.6 x 7.9mm。

5G 的支援性上為 Sub-6 GHz、SA / NSA 雙模,以及 n2 / n5 / n25 / n41 / n41 / n66 / n71 / n78 頻段,但手機不支援通話錄音。

- 頂部

- 底部

- 左側

- 右側

恭喜你再度獲得 V3 一次(?),這個介面完整重現了早期 V3 的實體鍵盤,以及螢幕的解析度.....甚至中央螢幕轉軸都用螢幕來模擬。只是部分功能只是放著好看,如果真的點擊的話,就會跑回現代的 Android 系統介面了。

- V3經典介面

- 撥打電話示意

大小螢幕

Razr 5G 延續了 V3 的上蓋螢幕特色,規格則是 2.7 吋 gOLED 800 x 600 解析度螢幕;但與前代 Razr 相比,上蓋螢幕則是多出更多方便的應用方式。

亮點的主螢幕則是採 P-OLED 可繞式螢幕,規格為 6.2 吋 21:9 比例 2,142 x 876 解析度,支援 DCI-P3 廣色域;比較可惜的應該就是解析度沒到 FHD;但上蓋螢幕的解析度倒是有贏過競品。

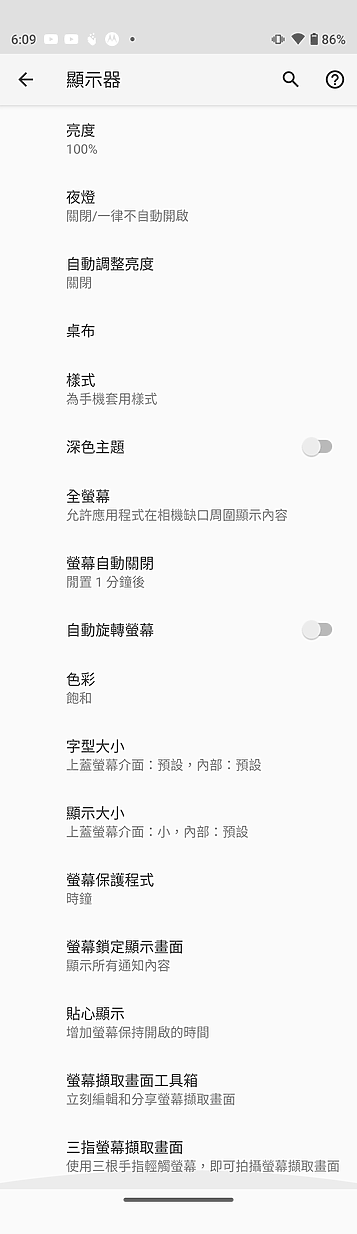

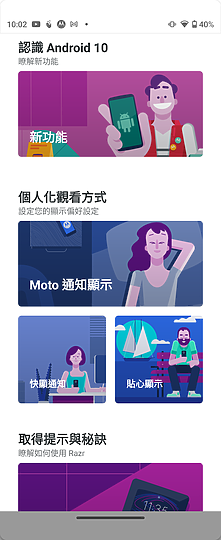

機身配置的是幾乎原生的 Android 10 作業系統,顯示設定這邊基本的深色都可調。客製化的地方是在色彩模式,以及底部的一些特殊功能。

顏色有著自然、增強與飽和三個模式,自然開啟時螢幕會變得明顯偏暖;而增強與飽和都是走冷色系;而客製化的「貼心顯示」簡單來說,就是偵測眼睛看著螢幕,就不會自動關閉的功能。

- 顏色

- 貼心顯示

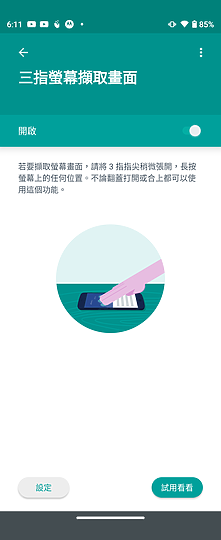

- 三指截圖

- 三指截圖

Razr 5G 相較前代轉軸,也多了設置了一個星型螺絲來增加其穩固性;雖然前代一體感比較好,但轉軸這種會影響手機壽命的東西,還是不要馬虎的好.....

同步也附上從折疊到展開的轉軸樣貌,從背蓋來看機構的話,會慢慢的將主轉軸覆蓋著。

- 轉軸示意

- 轉軸示意

- 轉軸示意

在彎曲到一定程度時,可以看到螢幕跟轉軸處是有個空隙存在,這也是 Razr 轉軸設計最巧妙的地方,在彎折時營造空隙,而不是完全對折的方式達到無摺痕的螢幕體驗。

這邊也拿了 Youtube 一般影片做示意,基本上色彩飽和度不太需要擔心;真的要挑骨頭的話,可能就是不支援 HDR 以及解析度僅有 HD 了。這點對於最大勁敵三星 Flip Z 來說幾乎是慘敗啊.....

- 一般影片

- 21:9放大

- 21:9原尺寸

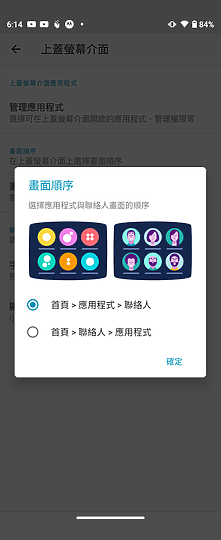

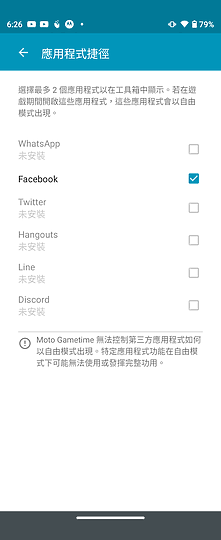

Razr 5G 在上蓋螢幕的更新,最主要的就是加入多數應用程式的支援性,並維持以往的時間、相機構圖等基本性能。在操作上幾乎可當作另一款手機看待!

- 上蓋螢幕操作

- APP捷徑

- 聯絡人捷徑

- APP管理

上蓋螢幕可設定的功能,有著基本的字型;但主要還是以應用程式的開啟與否做改變。官方會說明部分 APP 可能會不支援上蓋螢幕,但小編試了一些主流的社群 APP 跟遊戲幾乎都能用。

- 上蓋螢幕設定

- 上蓋螢幕設定

- 上蓋螢幕設定

- 影片觀看

- 影片觀看

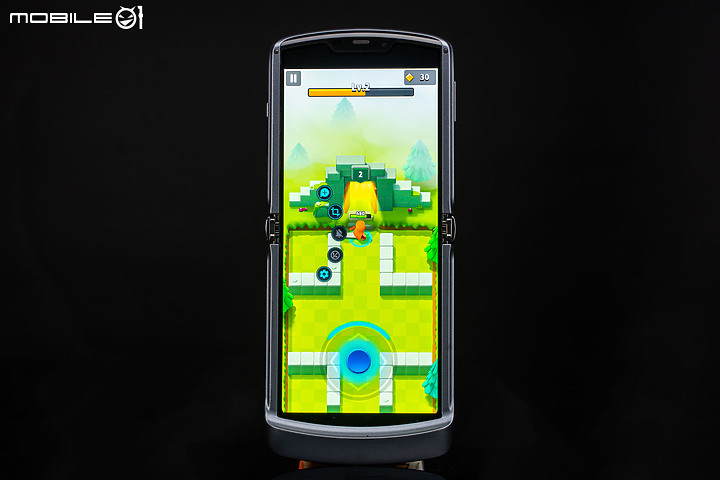

- 遊戲示意

- 遊戲示意

相機

Razr 5G 主相機配置 48MP 畫素 4 in 1 技術、f/1.7 光圈並有著光學防手震,算是符合中階定位的規格了,只是感光元件沒有透露型號(有傳聞說是三星的 ISOCELL GM1)。且也沒有目前主流的廣角等多鏡頭配置,這點是蠻可惜的。

前鏡頭相較前代則是有大大的升級,來到 20MP f/2.2 光圈的規格。但在折疊狀況下主鏡頭也能做為自拍,會不會讓前鏡頭變得尷尬很多?這點稍後也會來做個比對與解析。

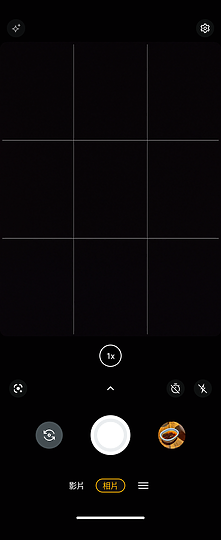

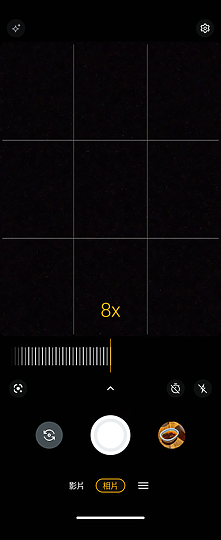

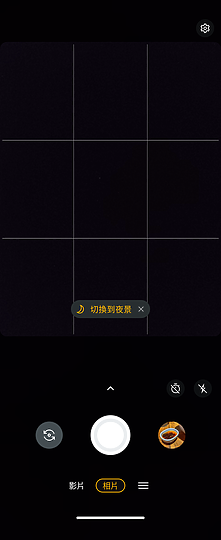

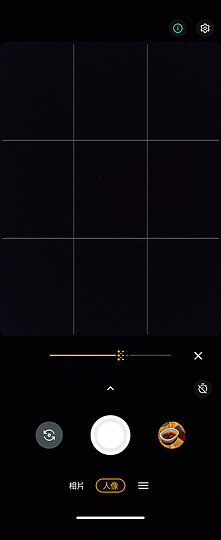

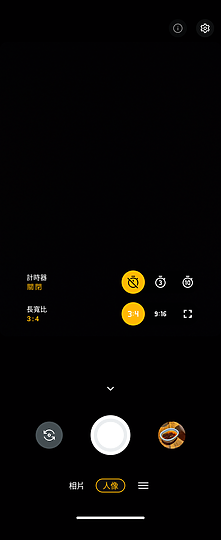

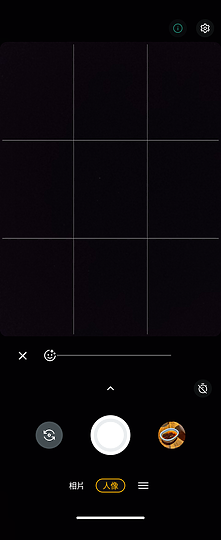

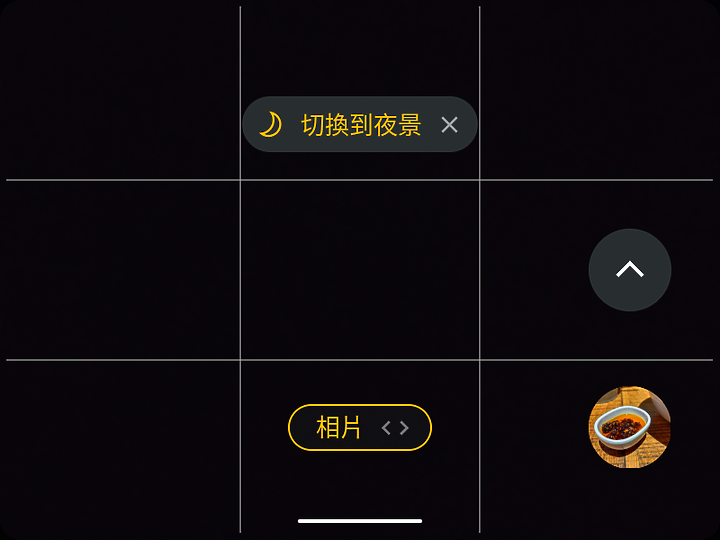

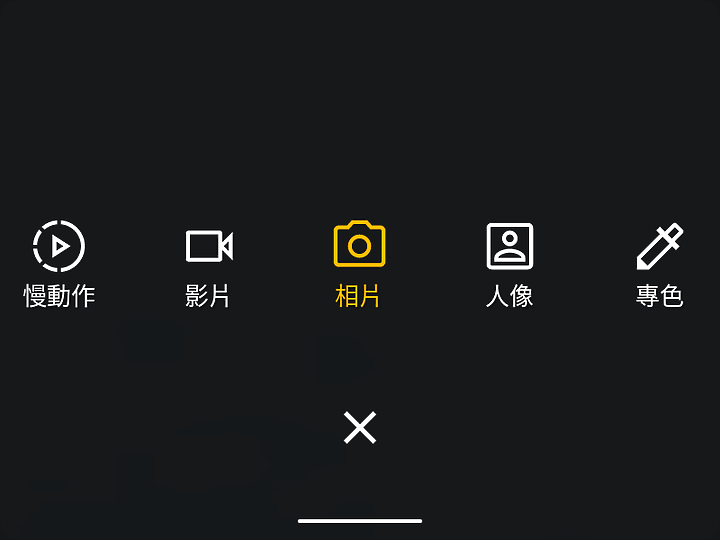

相機介面算是蠻好上手的簡潔風格,由於沒有廣角鏡頭,因此僅具備最高 8x 的數位變焦;值得一提的是,前鏡頭也支援夜景自拍。

- 主相機介面

- 數位變焦

- 前相機介面

- 拍攝模式

- 專業模式

- 夜景

- 人像模式

- 強度

- 主鏡頭設定

- 前鏡頭設定

- 美顏

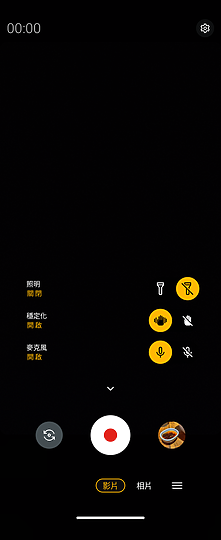

相機設定也是跟大部分手機的參數相同,影片最高可錄 4K、FHD 120fps 慢動作;前鏡頭則是最高 FHD 60fps 畫質。

- 相機設定

- 相機設定

- 相機設定

- 相機設定

再來是自拍的差異了,一般自拍不僅可以用前鏡頭拍攝,在折疊狀態下,也能透過上蓋螢幕搭配「主鏡頭」的方式做自拍,差別不僅是在於畫質,其實還有一個決定性的差異,就是在取景跟構圖上。

上蓋鏡頭實際呈現的樣貌,這邊光看構圖,其實就可以知道主鏡頭自拍,構圖與廣度其實是相對緊湊的;稍後也會給大家看同樣場景,但以前鏡頭和主鏡頭自拍的差異。

上蓋螢幕在拍攝介面設計沒什麼差,只是會因應小螢幕而做重新佈局。最大的不同在於,以主鏡頭搭配上蓋螢幕自拍時,人像模式就支援美顏模式了.....那為何不在一般模式時也同步支援呢?

- 上蓋模式設定

- 上蓋模式設定

- 上蓋模式設定

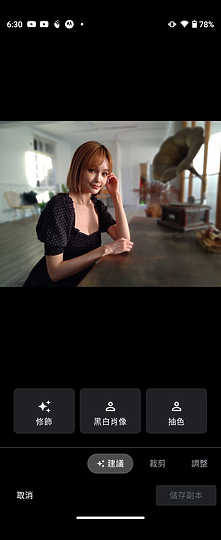

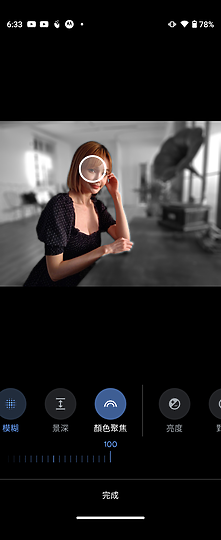

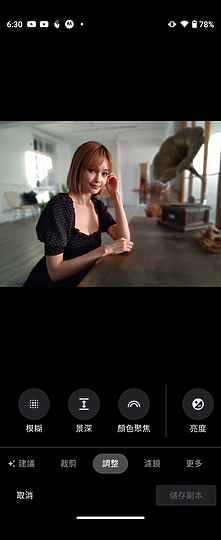

- 相簿編修

- 相簿編修

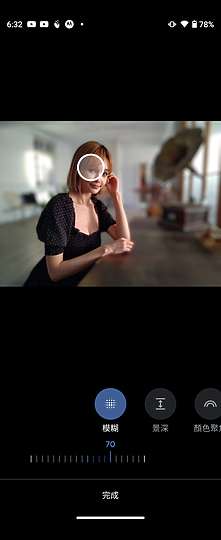

- 景深調整

- 抽色

- 參數

- 參數

- 參數

- 參數

實拍

日拍

Razr 5G 在拍照風格上,色彩調性是相對平實,整體對比與銳利感比較重一些;HDR 的修正上則是相當主動,這組就將亮度整個下調了。畫質部分,可以看到較為背光的髮絲處有些塗抹與鬆散的狀況。

- 一般

- HDR

- 一般

- HDR

- 人像

- 一般

- HDR

- 人像

自拍

自拍部分美顏模式我是調整為中間,從效果來看的話下手其實蠻重的

,人像模式就單鏡頭的表現上來看還算可接受的地方,沒有太過明顯的失誤。

,人像模式就單鏡頭的表現上來看還算可接受的地方,沒有太過明顯的失誤。 - 一般

- 人像

- 主鏡一般

- 主鏡美顏

- 前鏡

- 主鏡

- 前鏡

- 主鏡

夜拍

夜拍部分先找室內昏暗的地方做拍攝,首先可以看到 HDR 在反差比較小的地方,就不會特別作動。至於夜景模式明顯變亮,顏色也變得飽和不少;放大檢視畫質,從髮絲看銳利度倒是與一般模式沒什麼差,重點在於暗部與整體雜訊抑制,從臉孔就可以看出雜訊的抹除是不錯的。

- 一般

- HDR

- 夜景

- 一般

- HDR

- 夜景

- 人像

- 一般

- HDR

- 夜景

- 一般

- HDR

- 夜景

- 一般

- HDR

- 夜景

功能

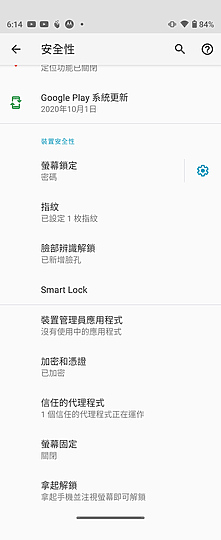

Razr 5G 配置 Android 10 作業系統,介面佈局與大部分功能幾乎就是原生設定。

Wi-Fi 部分比較可惜的是還是在 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz 規格;基本的藍牙(5.1)與 NFC 也都具備。

- Wi-Fi設定

- 連線設定

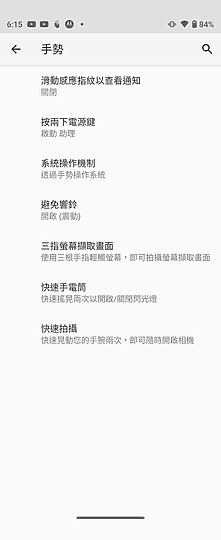

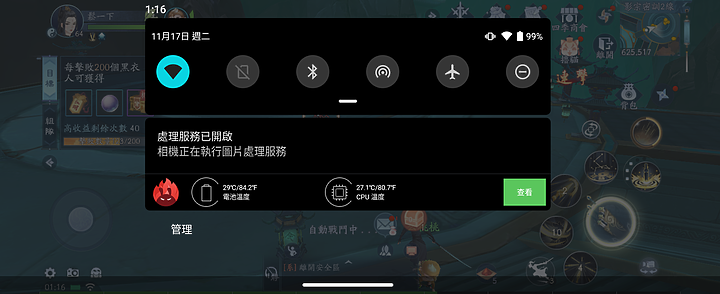

手勢功能則是 Razr 5G 客製化較多的地方,除了原生系統常見的滑動指紋辨識器、按電源鍵叫出 Google Assistant 助理外,也有搖晃手機開啟手電筒、或開啟相機等。

- 系統

- 手勢

- 專屬APP

- 功能

- 個人化設定

- 手勢設定

- 使用說明

工具列可以開啟的 APP 大部分都是社群為主,而基本的來電、訊息通知封鎖也是具備的。

- 遊戲工具列

- APP快捷鍵

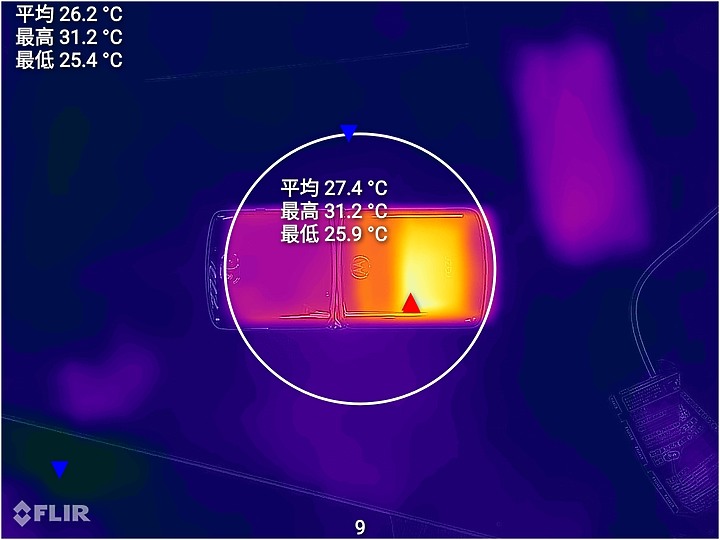

- 起始溫度

- 30分後溫度

- 起始溫度

- 30分後溫度

- 安兔兔

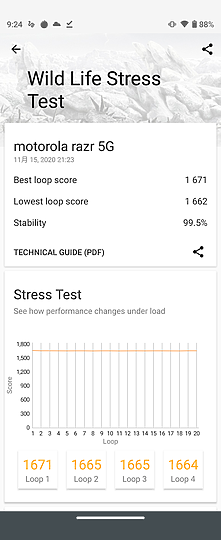

- 3DMark

- 3DMark

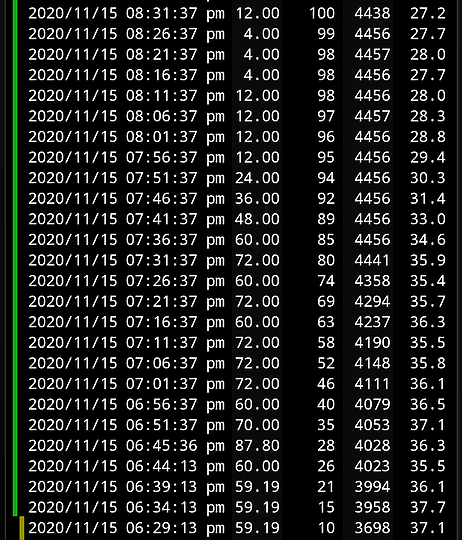

實際以 PCMark 搭配螢幕亮度 50%、連接 Wi-Fi 並關閉藍牙與定位的方式做續航測試,得出 10 時 22 分的成績,以 2,800mAh 的電池來看,這個成績已經算不錯了。

在相同條件下消耗電量至 10%,搭配原廠的充電器進行充電,約花 2 時 2 分充飽。這點相較同級競品來說是相對遜色的。

小結

折疊手機放到目前可以看出幾個方向,一種是原本尺寸變大,有著類似平板的大螢幕體驗;再者就是像 Razr 5G 這種從小變成一般手機尺寸。只是差別在於,Moto 搭配了自家經典的 Razr V3 做為設計參考,讓早期叔伯爸那個年代相當風行的折疊手機,在新科技的賦予之下重生,這點是自己覺得最為可貴的地方。

在實際的體驗上,縮小的體積基本上胸前口袋都放的進去(

Rzar 5G 另一項有趣的地方,就是在於前鏡頭和折疊時主鏡頭自拍的狀況。在上面的測試可以明顯看到主鏡頭的畫質明顯較好;那前鏡頭存在的意義除了螢幕解鎖之外,又何必特別提升至 20MP 呢?從拍攝的結果來看,小編自己會歸納為由於焦段差距,如果想要人帶景,就用前鏡頭,想要主打自己的美麗面貌,就用折疊狀況下拍攝吧!雖然設計得相當商務,但 Razr 5G 反而會讓我覺得自拍花樣倒是蠻貼近女性使用者的.....

至於 Razr 5G 比較可惜的地方,除了螢幕解析度不足,相機的配置可能也是因為體積因素,所以沒辦法放廣角鏡頭,這點對於目前的智慧型手機來說,僅有單鏡頭真的是個大硬傷來著....如果後續有更新機會的話,先不論近五萬的價格搭配的卻是中階處理器;或許螢幕姊析度提升、以及拍攝更為多元的話,整體的實用度會更高一層。

但如果是以科技浪漫派掛帥的使用者,先不管可繞螢幕的成本、顯示效果;光是刀鋒機的復刻,加上這個幾乎是極其科技工藝的精品外貌,買來紀念好像也是個不錯的選擇吧?

情境拍攝:Jim

拍攝協助:Bryan

MD:Ling

一早看看麻豆是不錯的提神選擇,這隻軟體校調的不錯外觀也贊,缺點真的對於手機重度使用者也很明顯,2,800mAh真的不夠用玩遊戲更是別想了,純粹商務機!

一早看看麻豆是不錯的提神選擇,這隻軟體校調的不錯外觀也贊,缺點真的對於手機重度使用者也很明顯,2,800mAh真的不夠用玩遊戲更是別想了,純粹商務機!