去年七月Lomography發起了一個全球募資的計畫,目的就是希望能夠復刻Petzval這顆誕生於19世紀的人像鏡頭,什麼?現在不是都已經二十一世紀了嗎?兩個世紀前的鏡頭究竟有何魅力呢?其實Petzval人像鏡可是大有來頭,在西元1840年由維也納的Joseph Petzval教授所設計,這對當時攝影界來說造成了巨大的衝擊,因為達蓋爾攝影法的發明人「達蓋爾」於1839年推出的第一台照相機(同時也是世界上第一台),因為搭配的Chevalier鏡頭光圈過小僅有f/15,一張照片曝光至完成所耗費的時間長達十分鐘,以致於畫面中有許多移動的人或車無法被記錄下來,在拍攝上也產生了許多限制,想要拍攝人像寫真更是不可能的任務。而維也納大學數學教授Joseph Petzval所發明的Petzval人像鏡光圈為f/3.6,同光線下的快門速度更是Chevalier鏡頭的20倍,可拍攝的題材也豐富許多,這也是為什麼「Petzval人像鏡」在今時今日的攝影界依然佔有舉足輕重的地位。

畢竟Petzval是兩世紀前的設計,當時的底片相機也以大片幅為主,物換星移來到了21世紀,想要重新打造「Petzval人像鏡」可不是一件容易的事情,Lomography將這個艱鉅的任務交付給俄羅斯的Zenit光學團隊,並遵循Lomography的設計概念;重新測量鏡身的外觀、研究其光學結構、保留原鏡頭所擁有的特性,這些都是Zenit光學團隊所努力的方向,重點是Zenit光學團隊還必須讓新款的Lomography Petzval人像鏡適用於今時今日的單眼相機鏡頭接環上,對於DSLR用戶來說更是一大福音,因為市面上的DSLR多數都具備高畫質錄影功能,以大光圈拍攝影片時也能輕易獲得漩渦狀的散景,這可不是光靠後製就可達到的效果,所以更顯得珍貴。Lomography從去年七月下旬募資到八月下旬的反應非常熱烈且順利,快速就達到了預期目標,而這些在俄羅斯生產的鏡頭部分已於今年二月份寄出,不知道除了我手上的這顆Lomography Petzval人像鏡(for F-mount)之外,是否有其他網友從別的管道入手呢?如果沒有也沒關係,先跟小編一起來瞧瞧Lomography Petzval人像鏡的介紹吧!

| ☆ Nikon Df x New Petzval‧實拍樣本 Part I(機身直出無後製) |

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

| ☆ New Petzval‧外觀及特性介紹 |

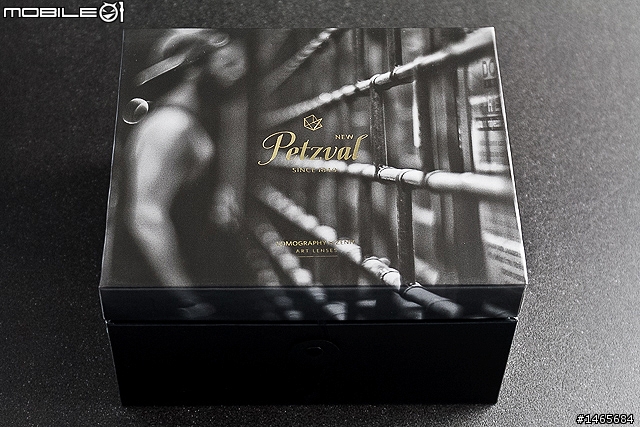

「開箱」這件事雖然是01的傳統,但玩久之後難免會沒梗,不過New Petzval這顆由俄羅斯的Zenit光學團隊打造的新鏡,就連包裝都是這麼的精緻,看起來就像是名錶的外盒,且盒子本身相當有份量。

燙金字體這跟Petzval兩個世紀以來的黃銅鏡身似乎有相呼應。

盒子的側面可以看到New Petzval鏡頭的完整型號及規格,最大光圈f/2.2、最小光圈f/16、最近對焦距離1公尺、鏡頭口徑58mm、焦長為85mm、使用Nikon F Mount並以黃銅材質打造而成。

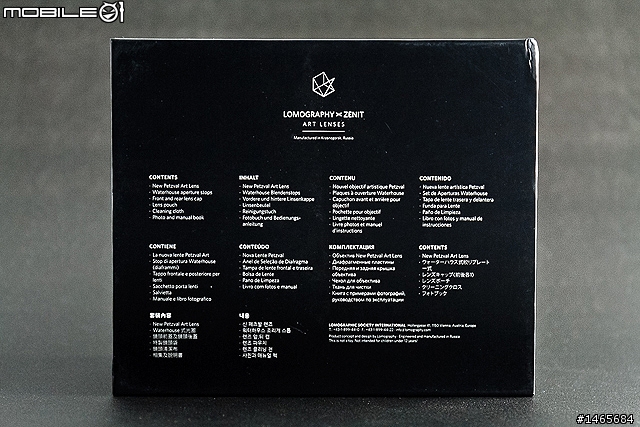

盒子背面有套裝內容可以參考,包括繁體中文的敘述,內容物含括New Petzval Art Lens、Waterhouse式光圈、黃銅製鏡頭前蓋及塑膠製鏡頭後蓋、皮革製保護套、鏡頭專用清潔布、Petzval Book攝影集及說明書。

非常傳統的繞繩式設計在New Petzval鏡頭的外盒上也可以見到,真是有趣啊!

盒子打開後就來見真章吧!

這個符號讓我立刻就聯想到五菱鏡

。

。

上圖是盒內所附上的紙卡。

每顆鏡頭都有專屬的編號,並附上保卡。

提醒各位用戶可以上網註冊你的鏡頭,讓你的鏡頭能夠充分獲得保障。

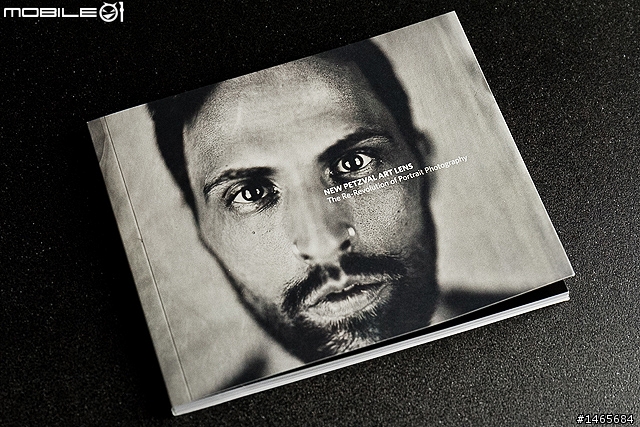

盒子的內容物包括一本相集,同時也是一本說明書。

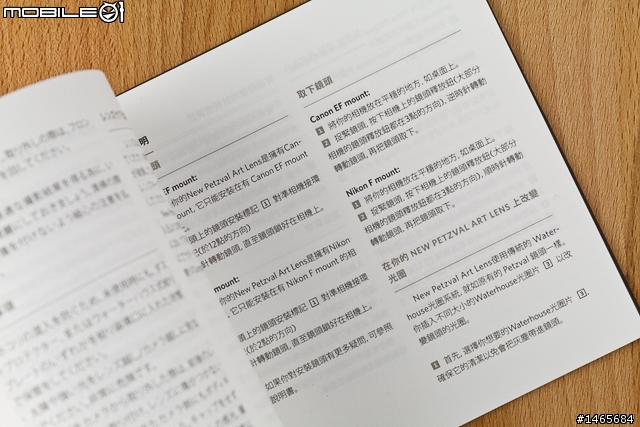

鏡頭說明的部份主要集中在相集的最後幾頁,同時有繁體中文可以慢慢參考,包括使用方式及保養方式。

相集內的範例照有部分都是用底片機拍攝的,所以顏色看起來更為濃郁,當然也有許多漩渦狀的散景範例可參考。

閃亮亮的黃銅鏡身實在很醒目,這一週帶出去拍照都很擔心會被誤認為土豪

,如果你是既騷包又高調的攝影愛好者,那可別錯過New Petzval這顆鏡頭了。

,如果你是既騷包又高調的攝影愛好者,那可別錯過New Petzval這顆鏡頭了。

拆開鏡頭一旁的包裝紙一瞧,發現原來這是隨鏡附贈的特製鏡頭袋,表面為麂皮材質質感很不錯,但要將鏡頭(含遮光罩)整顆塞進去確實是有點困難,收納或取出時得多花一點時間;中央的皮革繩則是用來將鏡頭袋的開口給捆緊。

就連鏡頭袋表面都有鏡頭的名稱,不得不佩服廠商的用心。

鏡頭放入鏡頭袋之後還挺大一包的...個人是不建議這種攜帶方式,因為體積反而變大;如果是我的話,會買大塊的攝影器材專用包布,讓鏡頭裝上機身後再包起來就行了。

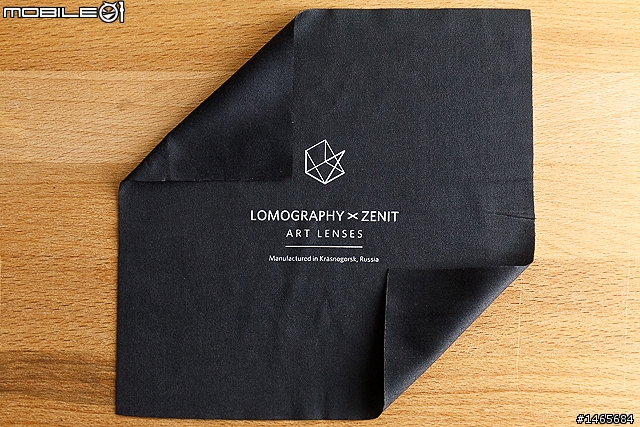

隨鏡附贈的拭鏡布,上面同時印有鏡頭型號的相關字眼。

前面小編也曾提過,New Petzval新鏡延續19世紀Petzval鏡頭的鏡身材質與特性,同樣以黃銅來打造,而這材質對於當過兵的朋友應該都很熟悉,尤其是在船上擔任過艦艇兵的各位,幾乎大部分時間都與銅油為伍,因為露銅的部位只要沒發亮,可能就準備被電了

,所以摸到New Petzval這顆鏡頭時格外有感觸,另外這也是小編第一次玩到黃銅製的鏡身。

,所以摸到New Petzval這顆鏡頭時格外有感觸,另外這也是小編第一次玩到黃銅製的鏡身。

官方並未公布New Petzval的重量,不過小編拿電子秤測量過後得知New Petzval鏡身總重約來到683公克(含鏡身本體、前蓋、後蓋、防塵片)。上圖由左至右是鏡頭前蓋、遮光罩及鏡頭本體。

鏡頭前蓋的內面為石墨色,而鏡頭蓋本身也是金屬材質。

鏡頭蓋的內緣雖然有鋪上一層絨布,不過止滑效果實在有限,不如卡榫設計那樣牢固,誤觸導致掉落的機率非常大,所以外出拍照時我都不裝鏡頭蓋,直接用遮光罩來保固前玉。

遮光罩同樣是使用黃銅材質,表面還有金屬雷射雕刻,寫上New Petzval SINCE 1840的字樣。

一旁還可以看到1:2.2/85mm的鏡頭規格。

鏡後蓋是New Petzval唯一使用塑膠材質的部分。

其實一開始我還以為鏡頭跟遮光罩是一體成形的,因為完整度太高了,看了官網才知道遮光罩是可以卸下的,而鏡頭口徑為58mm,要找到合適的保護鏡或偏光鏡應該很容易。

鏡後端使用的是金屬接環,重點是看不到任何的電子接點,鏡頭本身也沒有內建驅動馬達,對焦時僅能以手動完成,裝上Nikon機身可支援自動測光。

接著我們從各角度來看看New Petzval的外觀。

▲反光鏡的升降連帶使鏡頭產生了微震,影片中仔細聽可以聽到鏗鏘的金屬敲擊聲

玩相機那麼久我也是第一次見到這種對焦距離的顯示方式,對焦行程非常的短,藏在鏡身底下的轉軸大概轉1/4圈就結束了,這也代表手動對焦時得更專心更有耐心,最近對焦距離是一公尺,以New Petzval鏡頭85mm的焦段作業時,差不多可以拍胸線以上的大頭照。

New Petzval罕見的使用Waterhouse光圈系統,隨鏡會附上七枚光圈擋片,光圈值從f/2.2~f/16,另外圖中左上角的是防塵擋片。

那麼多光圈擋片要同時帶出門還真是有些麻煩,所以小編想到了用登山扣來收納,可直接將它們扣在皮帶孔或是相機包的拉鍊上,重點是再也不必擔心搞丟了。

在鏡頭未使用的情況下,建議將防塵擋片放入,以避免灰塵的入侵;雖然鏡頭可以拆解做清潔的動作,但建議還是交給專業技師來處理。

光圈擋片不論在置入或取出時幾乎都感覺不到阻力,也就是說當你手持相機在街上等待按快門的時機時,光圈擋片有可能因為你不經意的搖晃相機或是手臂自然垂下而掉出,出去拍攝了三回共計掉了五次左右,好在這幾次都是掉在柏油路上,因為鏗鏗作響的金屬聲很難不被聽見,所以到後來我索性不裝光圈擋片拍攝,或是要拍之前才裝上拍攝結束後立即取下,這是最保險的方法。

▲以上是光圈擋片抽換的示範,其實不裝光圈擋片也是可以拍攝的,光圈值推估約f/1.8,本篇文章有一半以上的照片都是未裝光圈擋片所拍攝的,散景表現跟裝上f/2.2光圈擋片雖然沒啥差異,不過在收納時或作業上會比較有效率,前提是得要承擔入塵的風險。(PS.原廠並未附登山扣)

| ★ 光圈與景深的差異 |

附加壓縮檔: 原圖打包下載

採用Waterhouse光圈系統的New Petzval,在切換光圈時的確要比一般內建光圈葉片的鏡頭麻煩不少,因為眼睛一定會離開觀景窗,這在拍攝動物或人像時的影響還不小,因為有些動作跟表情往往在一瞬間,Miss掉就沒了。上圖是用Nikon Df + New Petzval在相同對焦距離下但分別以不同大小的光圈擋片來拍攝,可以發現以85mm f/2.2來拍攝全身人像時,背景模糊的程度依然很明顯,但此時的景深其實也非常的淺,在這種對焦距離下想要以精準的完成手動對焦實在是不容易,下載原圖可以看看f/2.2與f/5.6在銳利度上的差異。

| ★ 漩渦式散景 |

因為New Petzval的光學設計與時下我們所熟悉的現代鏡頭截然不同,而漩渦式散景正是New Petzval最大的特色,不過想要拍出漩渦式散景可不是那麼容易,除了盡可能的使用最大光圈或是直接拿掉光圈擋片以外,背景的選擇還有背景佔畫面的比例有多少也是主因;建議可以盡量以複雜或是重複圖案作為背景,例如大片的花海、綠葉...等等,然後背景至少佔畫面的1/2,這樣會比較容易營造出漩渦式散景,若背景只是天空、平面牆壁的話,可是發揮不出效果的,以下有小編拍攝的一些範例給各位參考。

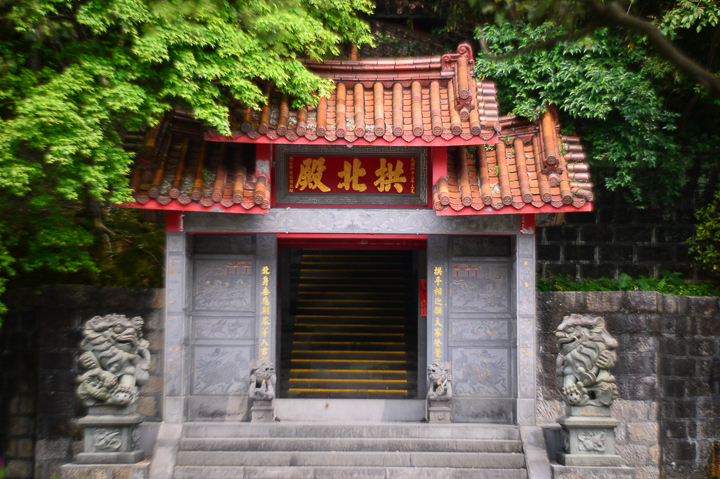

【按下檢視原始大圖】

構圖時將主體放在畫面中央,漩渦散景的效果最為明顯。

【按下檢視原始大圖】

仰拍時背景正巧是一大片綠楓,所以很容易就能營造出漩渦散景。

【按下檢視原始大圖】

此時大自然背景雖然沒有預期中的豐富,但因為同色系的佔比大,所以效果也不差。

【按下檢視原始大圖】

畫面中可以看到背景分別有樹葉與天空,也因為漩渦式散景的緣故讓原本的圓形散景呈現橢圓狀。

手動對焦時鏡身內筒的長度會改變,對焦距離最近時鏡筒的長度最長,對焦距離最遠時則反之。

底部的轉軸是拿來對焦用,前面有提到對焦的行程非常短,操作時得要細心加上耐心。

實際在拍攝時會是這種情況,左手得要負責操作底部的「對焦軸」,同時也必須用左手來輔助整台相機,說實話這難度還真不低,因為手持的穩定度不夠高,加上對焦行程又太多,脫焦的機率其實還挺高的。

有時候我會開啟Nikon Df的即時取景功能同時放大對焦畫面進行精細對焦,3.2吋的液晶螢幕看縮圖我還是無法確認合焦與否,放大對焦畫面再對焦雖然可以提高成功率,但拍攝的題材會受到限制,還有這會打亂拍攝的節奏,3~4個小實拍下來真的會累。另一個辦法就是一樣用光學觀景窗來取景,但你需要留意上圖觀景窗左下角小編註記的「對焦指示燈」,當綠色燈號亮起且為圓形的話,就代表合焦成功,但用觀景窗取景就只能倚賴這顆小綠點,因為連聲音的提示都不會有,跟小編一樣用慣自動對焦鏡頭的話,可得自己先熟悉一下。

紙卡上的鏡頭編號同時也有打印在鏡身的底部,而New Petzval鏡頭全數都是由俄羅斯的Zenit光學團隊製造並且手工組裝完成。

既然New Petzval鏡頭是由黃銅打造,自然就讓我想到了手邊的Nikkormat FT3!!!因為早期的底片相機有許多都是以堅固耐用的黃銅材質為主,但重量是一大隱憂,所以這類的材質在現今相機上已不復見,高階機種多數會選用鎂合金材質,Pentax MX-1應該是近代數位相機界的奇葩,因為它的機頂與底蓋正是以黃銅製成。

這部Nikkormat FT3陪伴我們家人至少度過三十個年頭,但自從我懂事之後,它似乎都一直待在防潮箱裡,看這露銅的痕跡想必它在過去應該征服過不少美景。

全黑色的Nikkormat FT3跟金黃色的New Petzval鏡頭真是速配,本來也有想用底片機試拍看看的,但數位相機上操作都不是很流暢了,更何況是一拍定生死的底片機,我還是不要浪費地球資源好了

。

。

本篇文章的靜態實拍照都是搭配Nikon Df所拍攝的,可惜借不到全黑色的機身,而影片的部份則是搭配Nikon D600,接著讓我們來看看實拍的過程與鏡頭的特色。

| ★ Nikon D600 x New Petzval‧影片範例 |

▲可以留意影片中對焦從模糊到清晰的過程,準焦後漩渦式散景馬上就出現了,整個畫面的立體感非常明顯,相信這顆鏡頭會深受影片工作者的喜愛,但目前僅推出Canon EF與Nikon F接環,似乎沒有計畫推出其它接環,真的有興趣的話可能得透過副廠轉接環來協助了,Sony用戶應該會有興趣,因為E-mount的機身幾乎都內建峰值對焦,可以讓New Petzval手動對焦更有效率,而EF-mount轉E-mount的副廠轉接環的單價也不高。

▲影片中的虎斑小貓咪實在是太萌了(已融化),因為New Petzval對焦行程夠短,所以在手動對焦時我可以很快的改變對焦距離,對焦從一公尺到十公尺也只需移動1/4的滾輪,而且滾輪往前轉就是對近物、往後轉就是對遠物,不必去記順/逆時針,操作起來非常的直覺。

| ☆ New Petzval‧整體感受與使用心得 |

其實在去年得知Petzval即將重生時,我並沒有特別去關注它,因為我對它的過去不怎麼熟悉,加上開賣時間也尚未明朗,但沒想到募資的過程非常順利且也正式量產了,剛拿到手的時候難免還是有些興奮,畢竟這是一顆復刻19世紀的銘鏡,也是當時最著名的人像鏡;黃銅打造的鏡身質感真的很棒,不時因摩擦或碰撞所發出的金屬敲擊聲也很迷人,但這種材質可能不適合在寒流來襲時使用

。另外我想重量以及操作方式可能也會是消費者所在意的,雖然它少了對焦馬達以及防手震系統,不過重量還是有680多公克,跟同焦段類似光圈大小的鏡頭相比,New Petzval確實是挺有份量的;New Petzval的造型乍看之下與一般鏡頭無異,不過對焦方式可是大大的不同,滾輪的手動對焦方式雖然新奇,但實用性方面則是差強人意,對焦行程跟一般鏡頭相比稍短了些,剛開始用的時候那個對焦距離不好拿捏,再來因為左手的大拇指及食指都必須控制對焦滾輪,這也讓機身及鏡頭少了有利的支撐,長時間拍下來右手的負擔會比較大。

。另外我想重量以及操作方式可能也會是消費者所在意的,雖然它少了對焦馬達以及防手震系統,不過重量還是有680多公克,跟同焦段類似光圈大小的鏡頭相比,New Petzval確實是挺有份量的;New Petzval的造型乍看之下與一般鏡頭無異,不過對焦方式可是大大的不同,滾輪的手動對焦方式雖然新奇,但實用性方面則是差強人意,對焦行程跟一般鏡頭相比稍短了些,剛開始用的時候那個對焦距離不好拿捏,再來因為左手的大拇指及食指都必須控制對焦滾輪,這也讓機身及鏡頭少了有利的支撐,長時間拍下來右手的負擔會比較大。New Petzval開放光圈的畫質也是原廠一再強調的優勢,但就我的使用經驗來說,這顆鏡頭在f/2.2時的景深實在非常的淺,有時你甚至無法判斷畫面中的焦點究竟落在什麼位置上,因為看起來都朦朦朧朧的,所以我建議不用要傳統的85mm人像鏡來看待它,將它視為特殊鏡頭會比較合適。當你瞭解鏡頭特性後,漩渦式散景的營造也不再是難事,如果你有計畫長期使用它的話,建議可以將機身換上「裂相對焦屏」,這是提昇手動對焦速度與精準度的唯一辦法,光靠對焦指示燈提示的效果還是有限,因為這會讓你在構圖時分心,反而打亂拍照的節奏。除了拍照以外New Petzval在錄影時也展天了得天獨厚的優勢,因為那特殊的漩渦式散景可不是靠後製就可輕易做出來的。

值得讚賞的部份:

◎ 採用銅製鏡身,金屬質感做工細膩。

◎ 擁有罕見的漩渦式散景,同樣適用錄影作業。

◎ 光圈全開時的色差抑制能力出色。

◎ 鏡頭本身的發色濃郁。

可以改進的部份:

◎ 可惜光圈值無法被EXIF記錄下來。

◎ 光圈擋片容易掉出,抽換過程稍嫌麻煩。

◎ 二線性散景嚴重,但似乎也是這顆鏡頭的特性

◎ 對焦的行程稍短。

| ☆ Nikon Df x New Petzval‧實拍樣本 Part II(機身直出無後製) |

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】

【按下檢視原始大圖】