---

### **當手機「計算攝影」崛起,DSLR 真的會被淘汰嗎?—— 一位職業攝影師的反思**

最近常看到一種論調:「手機的演算法已經徹底碾壓傳統相機,DSLR 只剩大光圈能玩,2025 年就是終結之年。」作為一個靠相機吃飯十多年的職業攝影師,我必須承認,這些觀點確實反映了某種技術趨勢,但若因此斷言 DSLR 將淪為古董,恐怕是對攝影本質的誤解。

---

### **手機的優勢:演算法重新定義「方便」**

不可否認,現代手機的計算攝影(Computational Photography)已達到驚人水平。透過多幀合成、AI 場景辨識、即時 HDR 堆疊,手機能在一秒內完成 DSLR 需後製半小時的效果。對一般人來說,這種「自動化美學」無疑是革命性的進步——

- **白平衡與曝光**:手機透過環境感測器和 AI 預判,確實比初學者手動調整 DSLR 更「不容易出錯」。

- **HDR 與動態範圍**:手機直接輸出討喜的明暗細節,省去後製拉曲線的麻煩。

- **社交即時性**:拍完立刻修圖上傳,DSLR 還得拔記憶卡傳電腦。

這些優勢讓手機成為日常記錄的王者,甚至許多新聞攝影師也會用手機搶拍突發事件。**但「方便」與「專業創作」從來不是同一件事**。

---

### **DSLR 的核心價值:物理光學的不可替代性**

當有人說「手機靠演算法能模擬大光圈虛化」,我總會反問:**為什麼頂級商業攝影師仍在用哈蘇中畫幅+Profoto 燈光系統?為什麼好萊塢電影不用 iPhone 拍《沙丘》?**

答案藏在「物理限制」與「創作控制」中:

1. **光學質感的真實層次**

手機的「人像模式」靠深度計算模擬虛化,但過度平滑的邊緣處理和缺乏光斑形狀的變化(鏡頭光圈葉片設計),在專業人像攝影中仍顯生硬。反觀 DSLR 的 f/1.4 大光圈鏡頭,焦外散景的層次過渡是光學與距離的物理結果,演算法至今難以完美複製。

2. **低光環境的純淨度**

手機的「夜景模式」依賴暴力堆疊降噪,代價### **當演算法統治世界,為何攝影師仍緊握單眼?——一位職業攝影師的技術與藝術反思**

你說的都沒錯,但或許正因如此,我們才更需要重新思考:**攝影的本質,究竟是「完美計算」還是「選擇與控制」?**

---

### **1. 手機的「正確」與相機的「選擇」**

手機的強大,在於它用演算法替所有人「做了決定」——自動校正白平衡、暴力拉高動態範圍、靠多幀合成抹去噪點,甚至模擬虛化效果。它追求的是「不出錯的完美」,但這真的是攝影師要的嗎?

當我架起單眼,手動調整白平衡偏移,刻意讓夕陽染上琥珀色調;當我選擇「曝光錯誤」來保留高光細節,再透過後製拉回陰影;當我用 f/1.4 光圈將雜亂背景融化成一團油畫般的色塊——這些都是演算法無法代勞的「主觀意圖」。**手機在追求正確,而相機在創造「錯誤的浪漫」**。

---

### **2. 物理光學 vs. 數位模擬:一場不對稱的戰爭**

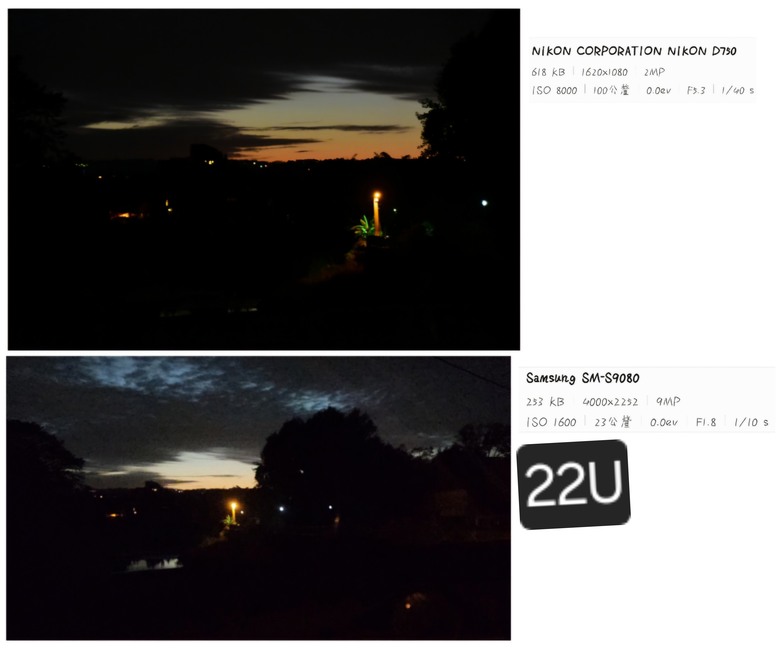

你說「演算法為王」,但別忘了:**所有計算攝影的起點,仍是那枚指甲蓋大小的感光元件**。當手機用 RYYB 和像素合併苦苦掙扎進光量時,全片幅單眼的物理優勢,在低光環境下依然碾壓。

我曾拍攝星空下的沙漠:手機的「夜景模式」把銀河算成一團糊狀光霧,而單眼捕捉到獵戶座星雲的粉紅色雲氣——這不是演算法技術不足,而是物理定律決定的天花板。再強的 AI,也無法無中生有地創造感光元件未曾記錄的光子。

---

### **3. 「方便性」的代價:被演算法馴化的觀看**

手機讓所有人成為「攝影師」,卻也讓人們習慣了「被餵養的影像」:HDR 把黑夜變成白天,AI 修圖自動磨皮液化,社群濾鏡把世界套進同一套審美模板⋯⋯這種「無痛攝影」的代價,是我們逐漸失去「看見真實」的能力。

反觀單眼,它像一把未開鋒的刀——拍出灰暗的 RAW 檔、留下過曝的高光、忠實記錄皮膚紋理與街頭的混亂。**這種「不完美」,反而逼迫攝影師思考:我要強化什麼?隱藏什麼?如何用後製詮釋現實?** 這過程中的掙扎,正是攝影師與快拍族群的關鍵區別。

---

### **4. 當單眼成為「反叛的武器」**

在演算法統治影像的時代,單眼的笨重、緩慢、不智能,反而成了一種抵抗姿態:

- 它拒絕自動美化現實,寧可呈現粗糙的真實感;

- 它需要手動對焦,迫使你停下腳步與被攝者對話;

- 它的鏡頭群如同畫筆,85mm 的奶油散景、移軸鏡的微縮世界、超廣角的張力變形⋯⋯每顆鏡頭都是一套獨特的視覺語言。

這些「不便」,恰恰是攝影師刻意選擇的創作門檻——如同畫家堅持用油彩而非數位填色。

---

### **5. 2026年之後:單眼不會死,但會蛻變**

是的,手機將吞噬入門市場,但這會讓單眼回歸本質:**不再和手機比拼「紀錄功能」,而是徹底成為「光學藝術工具」**。

未來的職業攝影師,或許會這樣工作:

- 用手機完成日常速寫,用單眼雕琢作品;

- 擁抱 AI 後製技術,但絕不交出前期控制權;

- 像樂手挑選樂器般,為每項任務搭配不同機身與鏡頭。

---

### **結語:攝影的靈魂不在器材,在於「選擇的意志」**

當你說「DSLR 該收進古董櫃」時,我在暗房裡沖洗一張黑白底片——這技術早該被數位淘汰,但仍有無數人沉迷於銀鹽顆粒的溫度。

單眼相機的未來,不在於它能否戰勝手機,而在於有多少人仍願意親手轉動對焦環,在觀景窗裡緩慢構圖,承受繁瑣後製,只為追尋那一瞬「演算法算不出的意外之美」。

**畢竟,如果攝影只剩下「正確」,那將是人類視覺史上最無趣的災難。**

(文/一位仍在用底片機拍婚禮的頑固攝影師)

內文搜尋

X