直到 Sigma 推出了這支 17-40mm f1.8 DC ART,才再次點燃了購買的慾望。

我上一顆 Sigma 鏡頭已經要追溯到底片時代了 - Sigma 24-70mm f2.8 EX Aspherical Apo for Minolta。當時搭配的是我的第一台數碼相機 Sony A300,一直用到 A77 時期才退役。

雖然這些年來也有關注 Sigma 的產品,但仍以原廠鏡頭為主。特別是轉用富士之後,副廠在這個當時算小眾的系統上幾乎沒有選擇。

所幸富士逐漸流行起來,副廠也陸續投入研發。加上 Sigma 技術不斷進步,徹底擺脫「Bigma」時期的惡名,才催生了這顆 17-40mm f1.8 的誕生。

包裝相當簡約,但質感不俗,有種絨布的手感。

跟我習慣的富士風格相比,顯得更「精品」一些,反而有點不習慣。

內附一個不織布收納袋,不過說實話大概不太有人真的會拿來用。

鏡頭本體比我準備替換掉的 富士 XF16-55mm f2.8 R LM WR 一代 要稍微瘦長一些。

不過 XF16-55 在拉到 55mm 時,鏡身長度就和內變焦的 Sigma差不多了。

裝在 X-T5 上體積稍微偏大,但重量其實比 XF16-55 一代還輕(530g vs 656g),雖然新出的二代更小更輕不過那個價錢有點難買下去。

側面來一張。設計上這次 Sigma 誠意十足:具備 AF/MF 切換、光圈環、光圈環無段切換開關,還加上了兩個自定義按鈕(可惜我還沒能找出怎麼設定)。

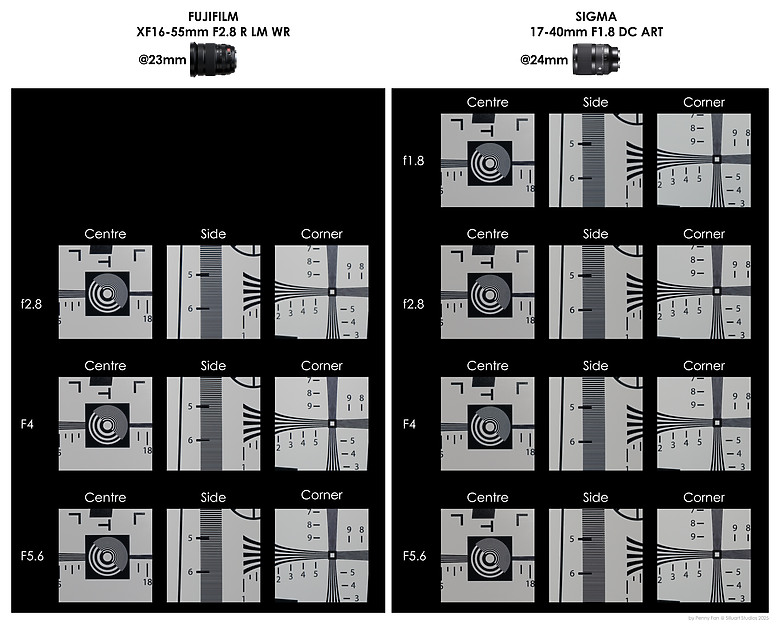

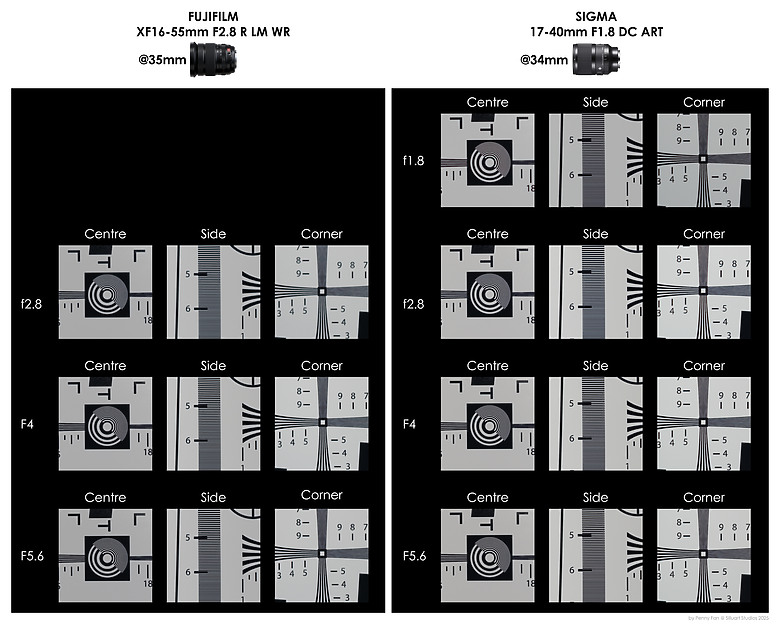

照例先來一組 test chart,對比一下 XF16-55 一代。

讓我驚訝的是,這顆 Sigma 在 全開 f1.8 時,邊緣畫質仍然可用。當然,和縮到 f4 之後的水準還是有差,但實際使用時會開到 f1.8,多半是為了背景虛化或低光拍攝,邊角表現其實沒那麼重要。

更值得稱讚的是,從 f2.8 開始畫質就全面超越 XF16-55 一代。當然這樣比較並不算公平,畢竟 XF16-55 一代是 2015 年的產品,二代不論畫質還是體積重量都有大幅進化。

但綜合考量價格、光圈優勢和內變焦設計,我最後還是選了 Sigma。

八月中難得請了假,到 Tasmania 走走。這次刻意放鬆心情,不去糾結角度和相機設定,只是單純享受旅程。

以下隨拍幾張,算是這顆鏡頭的「首秀」。雖然不算嚴格測試,但也能看出它在實際使用中的表現。

用了幾周,Sigma 17-40mm f1.8 DC ART 給我的印象非常不錯,簡單列一下優缺點:

優點

- 用料到位,功能配置齊全

- 光圈全開可用

- 具備定焦鏡的大光圈效果,兼有變焦鏡的便利性

- f2.8 之後畫質全面超越舊款 XF16-55

- 價格比原廠更親民,但畫質沒有妥協

- 在廣角端少了1mm感覺影響不大

缺點

- 鏡頭後端烤漆容易沾塵

- 光圈環防滑刻度並非全圈,操作手勢需要適應

- 遮光罩過厚,倒扣後體積偏大,不易收納

- 望遠端只有 40mm,若能拉到 46mm 更理想

- 鏡頭蓋設計不佳,常常誤以為扣緊卻會鬆脫(這次差點在雪山上弄丟)

不過這些小缺點都瑕不掩瑜,對我來說,它不僅取代了原本的工作鏡頭,更讓我重新找回「拿起相機的興奮感」。畢竟如果每次拿相機都覺得像在工作,遲早真的會對相機產生抗拒。