這台機子購買時間約在今年2月下旬,拖到現在才發文,還真不好意思。

主要是DIY強化散熱花了不少時間,之後硬體調教測試又是一段戎長的時間,最後線上遊戲POE昇華大改版,被朋友拉回去玩,....所以就拖到現在啦。

本文主要針對這款無風扇設計,是優點同時也是缺點,所造成的溫度問題作探討。

重點為DIY強化熱傳導改善高溫,硬體調教減少耗電的方式來達到減少發熱,最後則是用功率計來驗證實際耗電改善。

有興趣的朋友可以選看。

2.動機

之前在這裡看到一些大大分享在對岸買來的MiniPC(占美),就有點心動了。

1.體積小(比不上NUC那種超小體積,但也夠小了,也就比一般無線AP長一點、寬一點、厚一點。

2.無風扇、無噪音,可以省去風扇帶來的積塵麻煩,也不會有日久過保後,風扇掛掉,要找這種特殊規格風扇不好找的問題。

3.最重要的是價格!同樣規格下,價錢大概就只有NUC的一半左右。

花了不少時間爬文,了解相關機型的優缺點,也感謝一些大大們熱心的協助、不厭其煩的回覆PM,最後決定買了。

目前相關討論串如下:

占美1037U小主機-不專業開箱

對岸的準系統

LAG的開箱-佔美四核N3150迷你主機

3.購買過程

選定的機型為I5-5250U、I5-5257U,花了幾天在淘寶眾多店家詢問,答案都是沒貨,連占美的官方旗艦店也說工廠目前沒有庫存,也不知道哪時候有。

最後在芯盛美那裡發現他賣的機子,跟占美牌是一樣的,根本就是同個工廠出品,索性就問看看吧。

結果~~~依然沒貨,但是有I5-5350U ES (價格同5250U),這時........我猶豫了。

在其他地方都買不到的情況下,只好再回去問客服,請她確認是否為正顯的ES。

請工程師開機測試,確認為正顯ES,順便拍照傳給我看。

收到照片後,確認是正顯的ES無誤,版本步進與正式版相同,那就沒差了。

而且5250U的價格不變,升級為5350U,也算是個小安慰吧。

持續溝通.....提出我所知的缺陷疑慮,請他一一回答。

像是SATA槽故障,他說有部分機板是這樣狀況,但是不多,會請工程師檢驗挑功能正常給我。

............

最後確認我要的規格產品(美規電源)、費用。

原本台灣段的運費,貨到自付,我請她改成含在總價裡,然後貨運由他們處理。

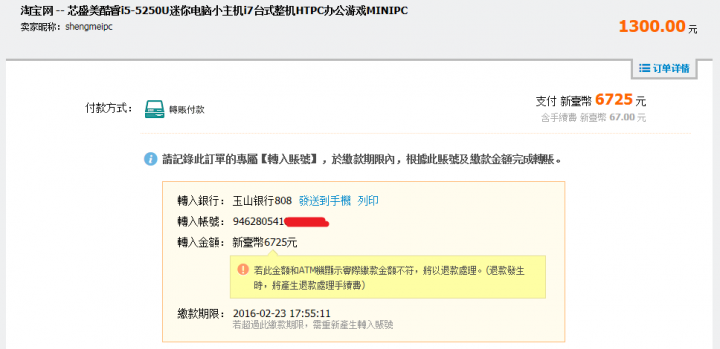

總計1200+50(運費)+40(HDMI*1)(有贈送一條,我再加購一條)+10(VESA掛架)=1300

(下標A套餐1200,然後客服妹子會改成1300)

最重要一點,請他在出貨前測試所有接口、線材無故障,無缺件再行出貨。

不然新品有問題,他們頭疼,我也蛋疼阿.....

由於是第一次在淘寶購買,身分認證花了不少時間,不過說起來,熟悉之後也是很方便的,支付保連結到合作的玉山銀行,會給你一個虛擬帳戶,自動幫你換匯+手續費,只要將台幣匯到那個戶頭就付款結束,等貨送上門。

說起來,順豐貨運速度真心給力,晚上匯款過去後,隔天早上11點半出貨,後天不到中午12點貨運車就出現在我家門口了,從收貨到簽收,大陸段+空運+台灣段,僅僅約24小時,真心快!

4.開箱

收到的包裹

打開包裹,一個箱子+1條HDMI線材

打開之後,內容物排排站。因為HDMI有加購1條,所以總計2條,一條是HDMI to HDMI,另一條則是HDMI to VGA。

檢查無缺件(線材、螺絲、sata資料線及電源線)

電源是LiteOn(應該會可靠些吧),規格是輸入AC100~240V,輸出DC12V 5A。

主機出現,膠膜未拆

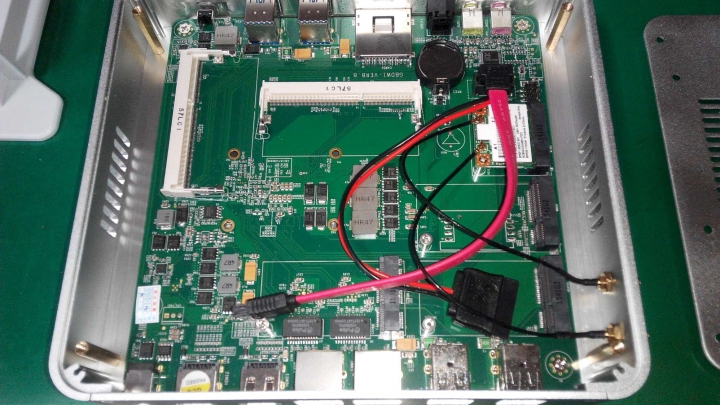

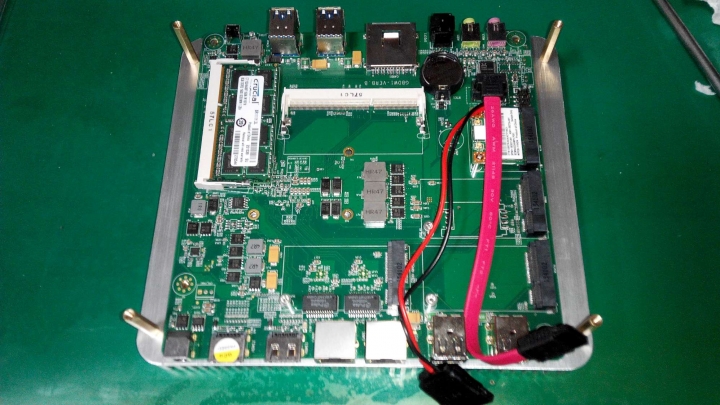

打開蓋子後,內部狀況

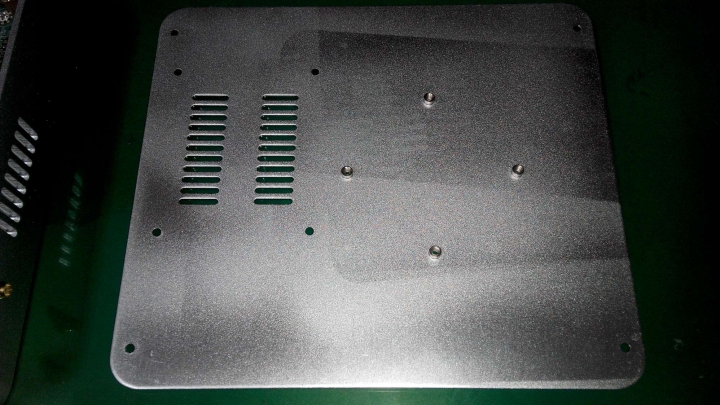

蓋子內部噴漆不全(不少人好像都這樣,不影響使用就是了)

Win7辨識出來的Broadcom 802.11n無線網卡,BCM943224HMP。

網路上查到的資料是Wireless Dual Band 300M Wifi Card

插入2條美光的低電壓8G ram,準備上機。此時新買的SSD MX200 250G鎖在蓋子上。

因為沒有附上驅動,所有的驅動都要自己解決。

不習慣用驅動人生之類的東西,所以花了點時間,才把驅動都搞定。

之後就是驗收一下機子是否有異常,因為沒打算買msata,手上也沒有光纖的音效設備,所以這2個就沒辦法測了。其他能測的接口、線材都是能正常工作的,看來客服妹子倒是沒騙我。

此款式,已經有人分享過開箱,所以就就不過多的著墨於此,趕快切入重點。

5.DIY強化散熱

之前在爬文的時候,發現一個問題,許多人都在反應高附載下溫度會過高的問題,甚至破百度強制降頻都有。

這種被動式散熱缺點就是這樣,靠機殼上面大面積而且厚實的鋁板,來做散熱。

(這鋁板,真的很厚實,幾乎整台機殼的重量都來自這裡。)

大型鋁擠片,累積了大量來自CPU、GPU以及機殼內部的熱量。

在無風的環境下,僅能靠熱輻射,以及傳導到空氣產生的微弱熱對流。

這2種方式來散熱,效率是相當差的。

以致於CPU發熱量提高的時候,這些鋁擠片開始囤積更多熱量,更高的溫度,才能達到熱平衡。

(CPU燒到破百度,此時的鋁擠片,表面溫度應該不是"燙"一個字能形容了)

雖然被動式散熱缺點就是這樣,但.....讓CPU燒到破百度的原因只有如此嗎?

以下,讓我們來一一找出真相。

首先必須拆機,觀察CPU接觸狀況,以及散熱的機構是否有問題。

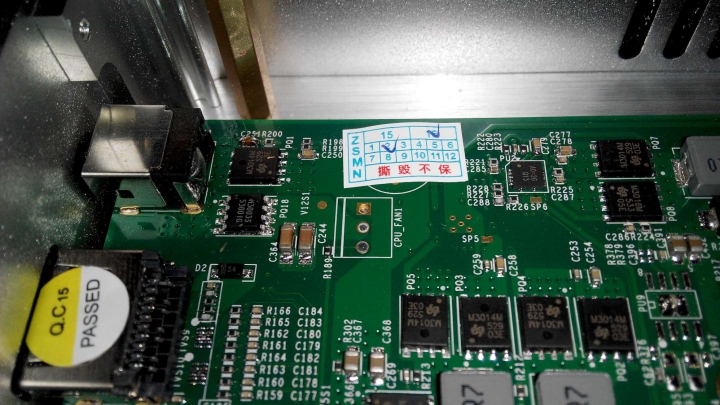

保固標籤!!!想辦法弄下來之後,就可以卸下螺絲拆下機板了。

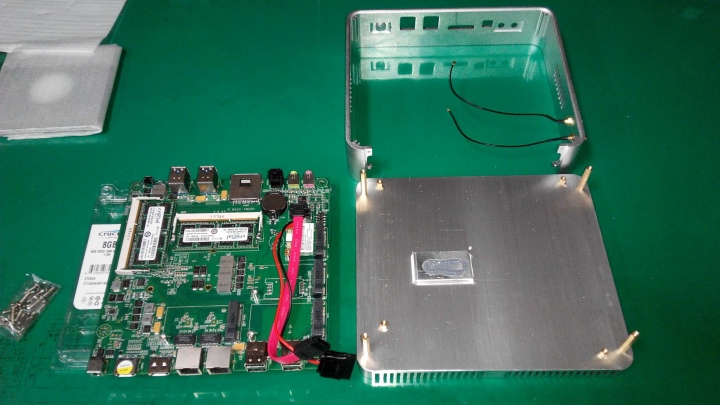

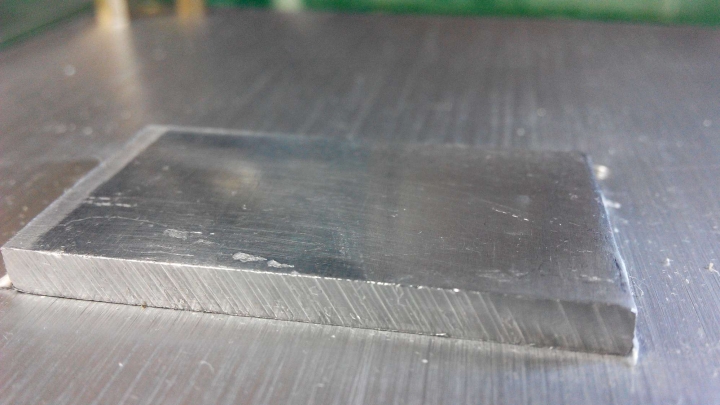

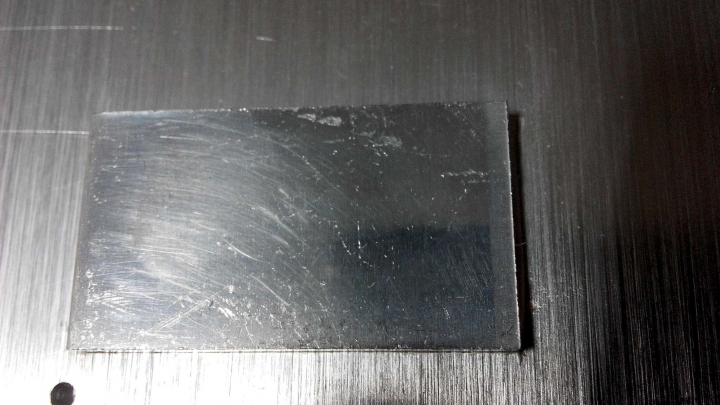

拆光光,那塊鋁擠片真心厚實,很重。上面那塊長方形的金屬物質,應該也是鋁製,用來填補CPU與鋁擠片中間的間隙。上面有散熱膏。

先上一張CPU,已把散熱膏清除乾淨的樣子。很長的那一大塊就是CPU晶片了,內含顯示晶片GPU整合在一起,另一小塊的長方形,應該是南橋晶片。

OK,了解晶片分布狀況後,就來檢查與小鋁塊的貼合狀況,由散熱膏觀察。

由對應的位置可以看到,小塊的晶片幾乎都有貼合,但是最重要的CPU晶片(很長的那塊),大致只有一半貼合,另一半沒接觸到小鋁塊。

再檢查CPU散熱膏的狀況。

也是如此結果,在整塊CPU中間位置那裡貼合不完全。

CPU是要靠熱傳導,才能把熱量導到小鋁塊,再傳遞到機殼鋁擠片上。

如果碰都碰不到,是要傳導個毛...您說是吧? XD

這時候,散熱膏就派上用場了,目的就是填補接觸面的微小細縫,增加導熱速度,但...最重要的還是能直觸貼合才導的快。

在此案例中,直觸的面積不大,所以散熱膏的好壞,影響會比較明顯。

補充一下,以肉眼觀察,不管怎麼看都是平面,近乎水平,肉眼、手指觸碰是無法感覺的。我這台機子是有這狀況,不代表其他機子也是如此,有興趣就自行拆機檢查吧。

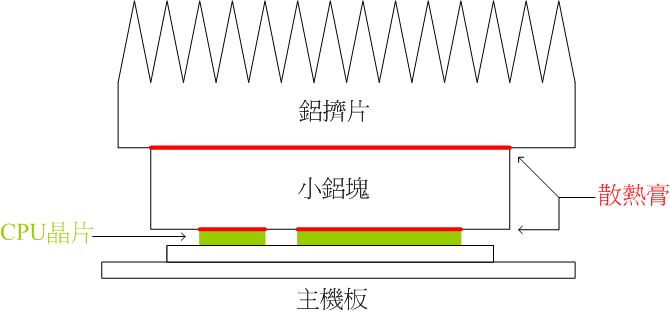

以圖解說明一下,此款機殼的散熱方式,有助於後面的真相挖掘。

剖面圖說明。綠色是CPU晶片,紅色是散熱膏。

CPU晶片產生熱量,傳導到小鋁塊,再傳到大型鋁擠片。這過程中,影響導熱速率的關鍵就在於那2層接觸面的轉換。有效接觸面積越大,導熱越快。

因此,越是光滑的接觸面,才能提高有效接觸面。

這過程中,散熱膏只是填補肉眼不可見的微小縫隙,幫助熱傳導,並非主角。

所以,有效接觸面才是重點!!!

此機殼的散熱方式,需要2次接面傳遞,所以接面導熱能力影響就很巨大。

試想...一個水桶,接一根水管,此時水管流出來的水流就會比水桶直接倒出來少很多。

若是水管再接一根吸管般大小的管子,最後這吸管的水流量,當然就是悲劇。

而熱流量也是近似相同概念,接面的轉換效率差,2次之後...影響就變大。

再來,就看看這2層接觸面的平整性吧。

首先是小鋁塊與CPU的接觸面

充滿了各種坑坑疤疤、微小的破碎細紋,以及較顯著的刮痕。

實在相當糟糕,慘不忍睹,這表面慘成這樣還能有好的導熱能力!?

心裡跟著大膽猜測,另一面應該也是差不多如此吧。

在還沒拆下小鋁塊求證之前,再次檢查接觸面的狀況,以及壓力。

為何提到壓力呢?其實接觸面的壓力也是深深影響熱傳導的速率。

同樣,試想高水壓噴出來的水柱是否比低水壓還要猛烈,流量也多很多?

因此,壓力也是需要檢查的。

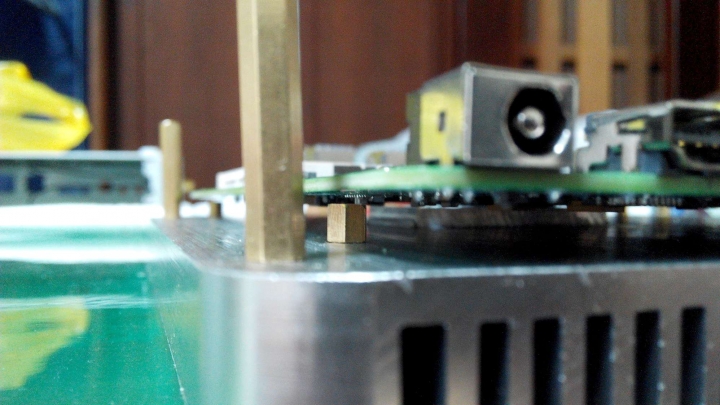

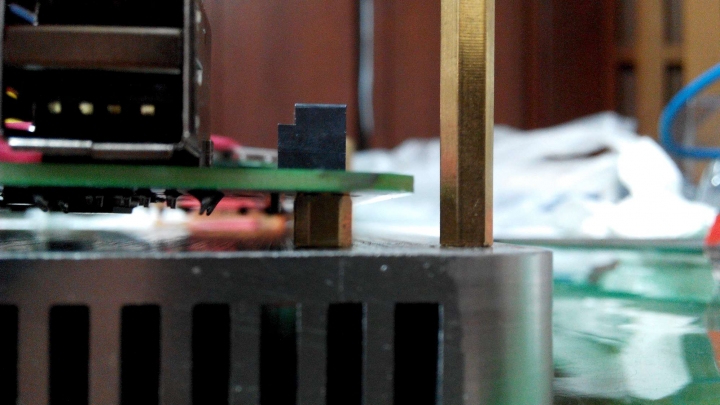

首先把機板放上鋁擠片上。

再觀察4個銅柱接觸狀況

一邊接觸到銅柱,而另一邊微微翹起,距離銅柱有一個小小的間隙。

就像翹翹板一樣,中間是頂起來的,所以當4個螺絲都鎖上去,會給予中間CPU一個下壓力道。

但這壓力有多少呢?.................

答案是...很悲劇的幾百克重都沒有。

手輕輕的壓一下就下去了,甚至喝到剩不到一半的手搖飲料杯都能壓下去,這.....

在桌上型電腦,有買過那些中、大型風冷散熱器安裝在CPU上的,都可以檢查看看,為了大幅增加接觸壓力,這些金屬扣具,多多少少都有壓到變形的狀況,這少說沒10公斤重,最少也有幾公斤重吧,已確保接面有足夠的接觸壓力。

反觀...這款miniPC,僅有可笑的幾百克重壓力,導熱不好,也是理所當然的。

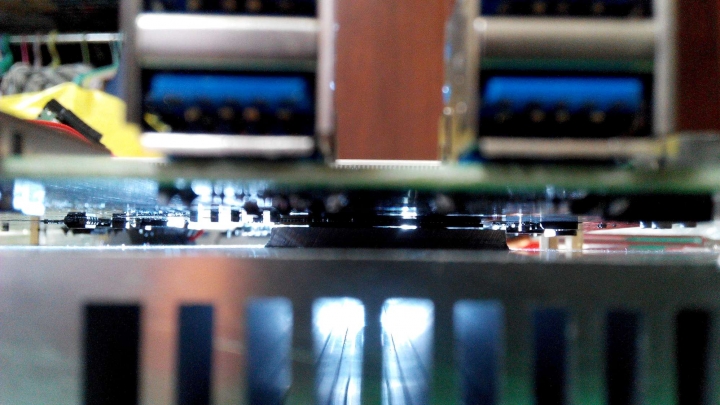

既然版子都鎖上去了就順便看一下,CPU接觸面吧。

以肉眼來看,根本看不出來,此時想到用光線的方式觀察,只要有間隙,光線就能穿過。

直接把手電筒,放再另一側,多次調整角度才拍下這一張。

CPU兩側是暗的,中間明顯透光,尤其是長長的那塊CPU晶片,約莫1/3都是透光出來,尤其是越靠近南橋晶片那段,間隙越大。

到底是CPU晶片的問題,還是小鋁塊的問題,這就不得而知了。

所能做的,就是將接觸面整平。接著就是我DIY的微鏡面拋光之路了。

本來是想先把小鋁塊留著,試著拋看看,兩邊拋多一點,造成中間微幅隆起,有點像是三角形這樣。

但...動手之後,這想法就放棄了。

能拋的漂亮,要又兼顧平整就很難了,還要拋成兩個光滑平面?

哀~~~~臣妾作不到阿

所以...放棄!!!只要求平整微鏡面就好。

小鋁塊不取下的話,也不好動手,卡卡的。

正要取下時,忽然想到那個壓力問題,既然壓力不足,那麼是否也會造成小鋁塊與鋁擠片之間的散熱膏太厚,沒有適當的壓力把多餘的擠出來?

太厚,會造成有效接觸面積大幅下降,該接觸的沒接觸到,等於是靠散熱膏傳導,這樣導熱能力也就跟著悲劇了。

看到CPU上面的散熱膏狀況,就像一大坨糊上去的,所以合理懷疑這個地方也是如此。

更何況一大坨在糊的,應該也不是啥好的散熱膏,建議換上好一點的吧。

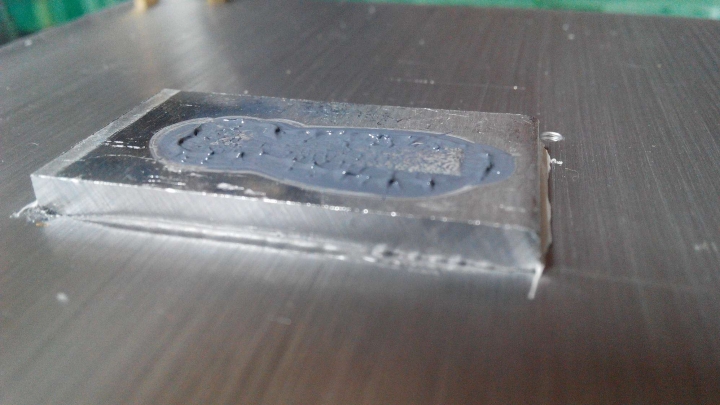

果然,手指壓在小鋁塊上,壓一壓,散熱膏不斷的擠出來了。

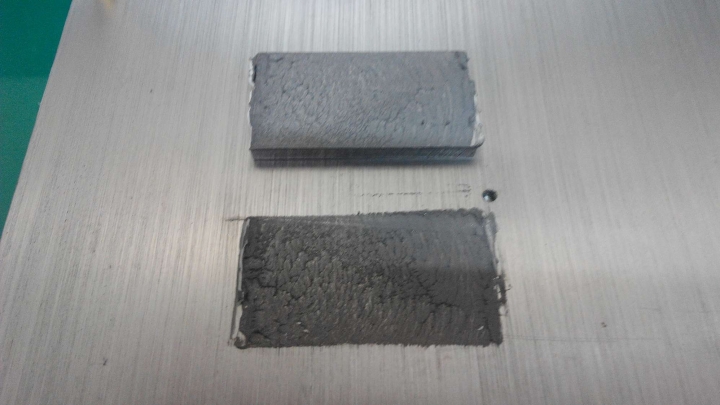

拆下來一看,好厚一層。

清除乾淨後的小鋁塊表面,跟另一面一樣,兩面都很糟糕。

再看看,鋁擠片的表面。

這邊不得不順帶提一下,表面做髮絲紋處理,的確可以增加質感,沒有指紋問題。

但...這接觸面這樣搞,簡直是找死的節奏。

髮絲紋=更為深刻、巨大的刮痕。這種大型刮痕卡了很多散熱膏,不好處理。

而且有效接觸面積,應該也是悲劇了。放大點來說,就像照片裡的大型鋁擠片,一條一條的溝壑,上面隆起間間的地方才能接觸,這樣散熱會好!?真想罵娘...

將它清除乾淨。

最後總結一下,發現造成CPU高溫的原因。

1.CPU兩個晶片,無法構成一個完美的平面(總不可能去磨晶片吧,磨好了,CPU也死了),造成與小鋁塊貼合時,長長的那塊CPU晶片約莫有1/2~1/3是有間隙的,無法直觸。

解決方式,就是將小鋁塊磨成2個平面,中間隆起,像三角形那樣。但是磨過頭,矯枉過正,就會變成CPU中間能貼合,2端產生間隙,實在不好拿捏。手工施作也是非常困難,所以放棄,只要求小鋁塊表面能手工拋成光滑微鏡面即可。

畢竟有不少的面積是無法直觸的,只能靠散熱膏去彌補,所以在這地方,散熱膏好壞影很很大。

2.小鋁塊表面,雙面都很糟糕,圖中也看到各種坑坑疤疤與刮痕。悲劇的接觸面,導致導熱能力下降。

解決方式,就是手動DIY拋光,盡量把表面處理好。

3.坑爹的髮絲紋,各種密密麻麻、深深的溝壑,個人感覺比小鋁塊表面還糟糕。

解決方式,同小鋁塊,拋光。

4.其實小鋁塊,本身只是擔任中間人的角色,並非不可替代,可以換成更高導熱的物質。

解決方式,眾所皆知,銅的導熱比鋁好太多,可以考慮以小銅塊代替。

在淘寶那裡,找不到近似尺寸的紫銅片,若用2片、3片去堆積,卻會造成更多接面問題,也就失去本意了。

有辦法弄到的朋友,可自行更換。

5.接面壓力不足,導致熱導能力不夠順暢。

解決方式,有個想法,在主機板CPU附近,剛好有開4個孔,可以利用,鎖上螺絲的話,會增加不少壓力。但...有部分孔洞,位於DRAM下方,間隙有限,所以必須使用那種可以把頭埋進洞裡的螺絲。附贈的螺絲,剛好可以用,但是太短了,沒辦法接觸到機殼鋁擠片。

所以需要用銅柱的方式來增長,這時候問題也來了,要找到適合此螺絲的銅柱不好找。再者,僅是在鋁擠版上開洞,倒是容易,難的是要攻牙出來才能鎖上螺絲,這手工太難了,需要專業工具,有機台更好。所以...放棄。

在此是提供一個想法,給想搞的朋友一個解決方案。

最後,剩下比較簡單,能自己DIY動手的,就只有接觸面DIY拋光了。

接著就開始各種爬文,購買一些簡易工具。

從錯誤中學習,拋光也是一門大學問.........

這期間來來回回,好幾次失敗作品,加上等待網購一些工具,折騰了我約半個月的時間...

總算有磨出還算令自己可以接受的作品,雖不滿意,但比起一開始的糟糕樣,好太多了。

小鋁塊,出來見客囉~~~(兩面差不多)

鋁擠片,整容後的樣子

手上工具有限,雖然只能弄出這樣微鏡面的效果,但畢竟弄了近半個月的成果,還是有點成就感。

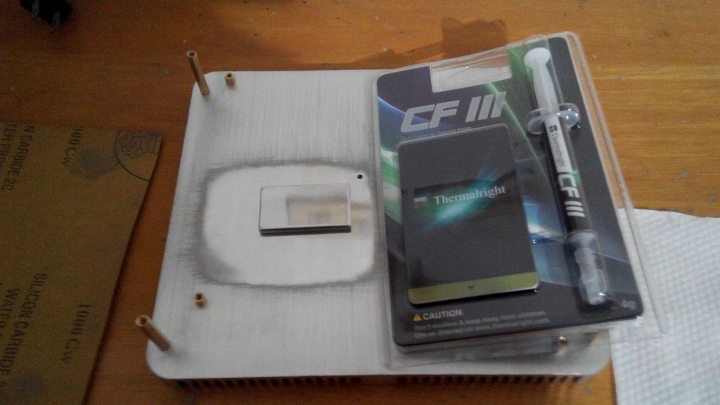

疊疊樂,合體之後的樣子,加上散熱膏,一起合影留念

其實呢,這個鏡面效果,肉眼觀察是比手機拍的好很多,鏡面的成像,更清楚。

手機拍的,老是抓不到正確的焦距,所以會模糊一些。

(順帶再罵一下那個該死的髮絲紋,面積太大,刮痕又太深,要花好多時間去研磨,失敗的時候也是要花更多時間重新來過)

說到這,再順便補充一下,有磨下去才知道,髮絲紋、小鋁塊的表面都有"疑似"電鍍過的痕跡,跟那種鋁材表面氧化不一樣。

磨掉表層未知物,才會看到真正的鋁材。

接下來,就要進入本文另一個重點,也就是溫度表現啦。

6.DIY拋光強化散熱後的溫度表現

使用最常見的監控軟體AIDA64裡面的燒機程式來燒機,可以監控,還可以燒機,超方便的。

但有一點要先聲明,此附帶的燒機程式,是不夠壓力的,也就是說對於系統穩定性測試,是不夠嚴苛,真正會用來測試穩定性的軟體,在下面硬體調教才會提到,這裡只求個方便,表現溫度差異是夠了。

另外,這種無風扇機殼,僅靠大面積、大體積的鋁擠片來被動散熱,熱容量相當高,導熱也慢,因此這種低功耗的CPU(15~28W),持續燒機要達到高溫的熱平衡需要一段長時間才行。

根據我這台機子的經驗(多次事後的經驗),燒機約30分鐘可以達到近高溫狀態,30~60分鐘,最高溫還會再上升個1~5度(越接近60分鐘,上升的幅度越小),1小時之後差不多就是最高溫了,偶而會再上升個1度,之後才達到熱平衡。

手上有這款PC的,不妨可以印證一下,當然桌機主動散熱是不能等同論之。

根據桌機的經驗,其實不到30分鐘就能達到熱平衡了,甚至不需要20分鐘。

所以有部分測試,以桌機經驗參考,認為30分鐘後,就差不多可以結束。

實際上,這是錯的,距離最高溫還有段空間。

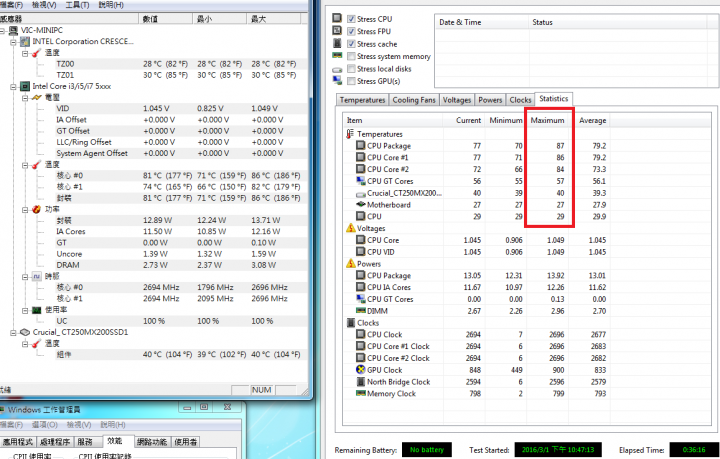

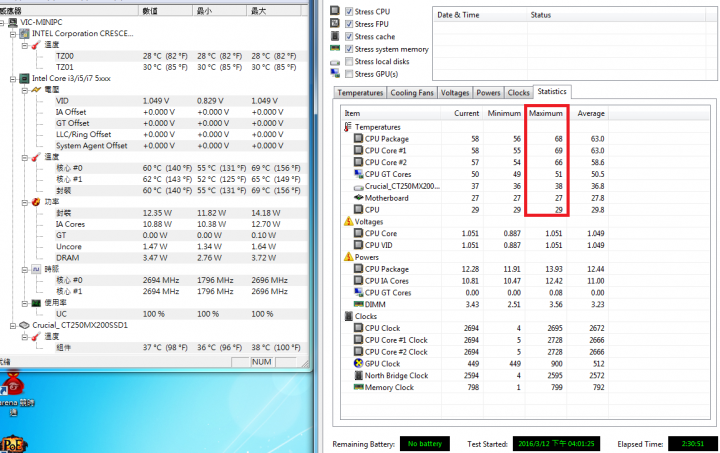

DIY前,全預設值,背景溫度約21度,燒機(CPU+FPU+cache)36分鐘

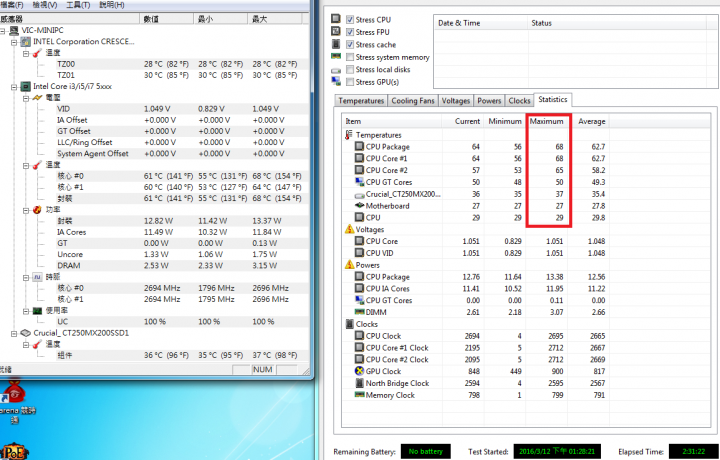

DIY後,全預設值,背景溫度約19度,燒機(CPU+FPU+cache)2小時31分鐘

2者要比較,基準點實在有點差異,畢竟背景溫不同,燒機時間也不同,3X分鐘還不到最高溫。

需要經驗來做微調,盡量讓二者在相同基準點。

DIY前的燒機僅有36分鐘,其實距離最高溫還有幾度的上升空間,假設2度,那麼最高溫會來到89度。

(模擬超過一個小時,2者都是達到最高溫)

而被背景溫度比DIY後高2度,所以再扣2度,變成87度。

(模擬在相同室溫)

所以在相同基準點下,DIY後,CPU最高溫,降了約19度。

初步得知這個數據的時候,心裡還蠻高興的,DIY這些東西的確產生了很大的效果。

接著,再看看另外一組比較,增加RAM測試。

DIY前,全預設值,背景溫度約21度,燒機(CPU+FPU+cache+RAM)32分鐘

DIY後,全預設值,背景溫度約19度,燒機(CPU+FPU+cache+RAM)2小時30分鐘

DIY前的測試,由於僅有32分鐘,因此再往上加2度,也就是86度

(模擬超過一個小時,2者都是達到最高溫)

而被背景溫度比DIY後高2度,所以再扣2度,變成84度。

(模擬在相同室溫)

所以在相同基本點下,DIY前84度,DIY後69度,前後差異達到15度。

總結一下,DIY拋光後,提高有效接觸面積,再輔以高效散熱膏,可大幅改善導熱效率。

經由兩組對照實驗後,改善後效果,約莫可以降溫15~19度。

接著,進入本文另一個重點,就是硬體調教啦。

7.硬體調教

簡單的說,就是應用超頻的觀念。在早期,超頻沒有這麼多硬體限制,所以玩的人不少。如今,intel僅剩K版CPU+Z系列主機板才能玩超頻,門檻高,玩的人也就少了。

CPU晶片從晶圓上分割下來,會做初步的塞選分級,體質好的,走高階路線,體質差的,走低階路線。

但這也不是絕對,只能說高階CPU,體質大部分會好一些。

同個廠產出的晶片,體質也不盡相同,可能某一周產出,體質不好。

又或某一周體質超級棒!!!

這也就造就了,早期大家會分享所謂的大雕週期。

買到這批貨,都可以回去爽爽超,小鳥變大鵰!!

而有些低階CPU本身就是從高階打下來的,可能是瑕疵或其他不明因素。

AMD在幾年前有幾款X2產品,本身就是X4的核心,然後打下來賣的。

然後有人發現,在BIOS那裡可以解除封印。

也就是說~~~買X2雙核心回來,BIOS解除封印就變身成X4 4核心CPU,爽度100%。

超頻的做法,可以讓低階體質好的CPU,搖身一變,效能媲美、甚至超越旗艦款CPU。

不僅可以省下一大筆錢,心裡還有一份成就感。

超頻本身就是靠玩家自己去做體質檢驗的一個過程。

體質好的CPU就代表著,相對低電壓就能上到目標頻率,也就是加壓有更高的潛力能上更高的頻率。

購買低階款,有更高的超頻幅度,C/P值高。

像是Intel conroe 扣肉核心剛上市的E6300,1.86G時脈,還蠻好操的。

朋友那顆好像是操到3.2G的樣子,不需加高壓,長期使用,超頻幅度近乎80%。

超頻的做法,就是在目標頻率上,找出穩定的電壓,當然還有更多細節,這邊不提。

更有部分的高端玩家,藉由高超的技術,以乾冰、液態氮方式,挑戰極限頻率。

這台這台miniPC,本身就不能調整頻率,只能運行預設頻率。

既然如此,依然可以藉由超頻的觀念,在預設頻率下,找出更低的穩定電壓。

(每顆CPU的體質不同,所需的穩定電壓也會不同。)

更低的電壓,這代表著更低的功耗!更低的溫度!

這款miniPC在BIOS那裡的設定,多到眼花撩亂,但...可惜的是,就是不能調整電壓。

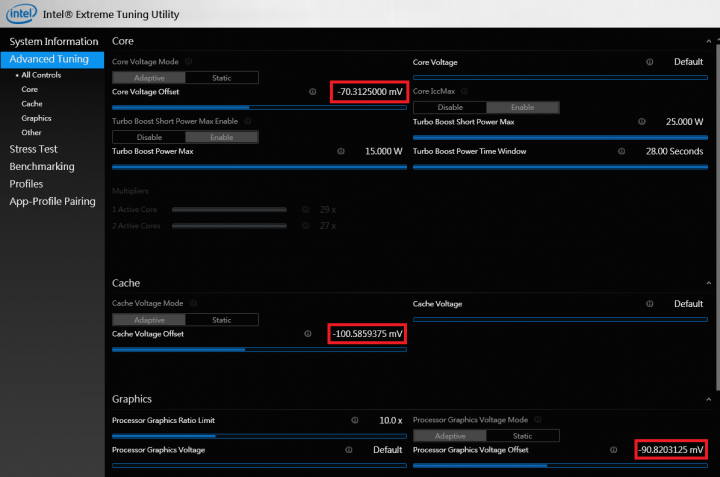

所以,換個方式,使用軟體去設定。我是推薦使用Intel的官方調教軟體XTU

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

畫面是這樣,簡單易懂

3個紅框,分別是CPU的offset電壓,cache電壓,GPU的offset電壓。可惜的是僅有這3項電壓項目。

下面的藍色橫桿可以拉動,調整數值。

接著,就是介紹懶人的快速檢測方式。

之前有說過超頻後的穩定度燒機,是不用AIDA64的。

可以採用最嚴苛的LinX或Prime95。

這裡是使用LinX

LinX介紹與載點

使用方式也很簡單,如圖

Memory size就是使用的記憶體大小,也就是運算規模,數值設定越大,每次運算就要更久,也更苛刻。

Run就是設定運算的次數。

Start按下去就開始跑了。

先找出CPU的體質,在XTU裡面CPU offset -20mv開始嘗試

(CPU的體質都不一樣,印象中之前有網友說-50就gg了,體質似乎比較差了點)

LinX小規模運算(2046~4092MB),RUN設定50~100都可以。

約跑10~20分鐘即可,沒問題就在往下調-5,來到-25mv

開始燒機,約10~20分鐘,沒問題就在往下-5..............(循環)

直到出現燒機錯誤的訊息。

假設-60才出現燒機錯誤,這時候體質初步檢定出來了,往上+5,變成-55

然後運算規模加大(4096~8192MB),RUN 50~100都可以。

跑個1~3小時,有錯誤就+5,變成-50,再跑一次。

運氣好-55就能過關,不然-50應該也能過關了。

假設-55mv過關,再來就是最後關卡

直接再+5,變成-50,運算規模最大(all),run設定個100以上。

睡覺前開下去讓他跑,約莫8個小時以上,不能過關,就再+5,變成-45mv。

假設-45mv才能通過考驗,那麼最後"+10",變成-35mv,這就是能長期穩定的電壓。

不放心的話就+15~+20,畢竟這只是快速檢定,真要求確定數值,都是要跑到上百個小時,太花時間。

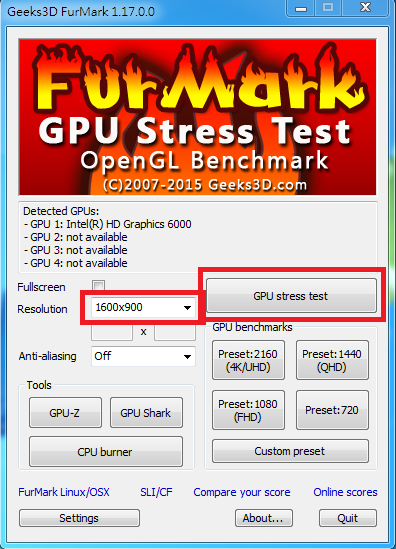

再來,就是測試GPU了,使用的軟體是FurMark,俗稱甜甜圈

FurMark介紹與載點

使用設定如下圖

原則上直接satrt按下去即可,不需要動到其他太多設定。

左邊是解析度設定,我習慣不用全螢幕解析度,稍微小一些,這樣我畫面可以保留其他監控軟體的及時資訊。

像是1080P的螢幕,我會選用1600*900的解析度去燒甜甜圈。

燒機流程,跟CPU測試差不多。

建議可以從-30mv開始往下測試,一次-5,約10~20分鐘。

若是出現錯誤訊息,或者畫面閃一下,右下角提示,顯示驅動無回應,那麼此時電壓就要開始往上加。

也是一樣,3個關卡。

1.10~20分鐘檢定。

2.1~3小時檢定。

3.睡覺的8小時檢定。

通過最後一關的數值,往上+20~+30mv,即可安心服用。

這陣子遇到一個狀況,玩遊戲的時候出現驅動無回應,當時房間溫度高達35度,有夠熱。

懷疑是高溫導致,所需的穩定電壓較高。

GPU往上再加一些,就沒再出現了。

因此才會在上面通過甜甜圈測試後,穩定電壓建議再+20~+30mv,比CPU略多一些。

至於cache電壓,也不清楚如何去有效測試。

目前採用的方式,就是重複LinX、甜甜圈的測試,反正CPU、GPU電壓都有抓到了,此時的變數為cache電壓。

這項會比較耗時一些,畢竟要跑2種燒機。

測試方式也是相同。

目前我的設定是CPU -70mv,cache -100mv,GPU -90mv(如上面XTU的圖)

測試完畢後,正常使用,幾個月下來,無關機,24小時通電使用。

無任何不穩定當機的狀況發生,也無凍結之類的事情。

僅有一次,如上所提,玩WOT的時候出現"顯示驅動無回應"。

原本是GPU-100mv,往上改成-90mv,就沒出現過了。

硬體調教完,再來就是檢驗成果的時候了。

為了讓其他環境變數控制在情況的情況下,以下測試都是開冷氣設定在28度,燒機時間約1小時,連續做測試,中間間隔約5~10分鐘,用風扇直吹降溫冷機。

此次實驗需要對照功耗表現,所以在燒機約25分前後,會手動清除所記錄的數值,避免將一些冷機情況下,或其他不正確的數值列入累計平均計算。

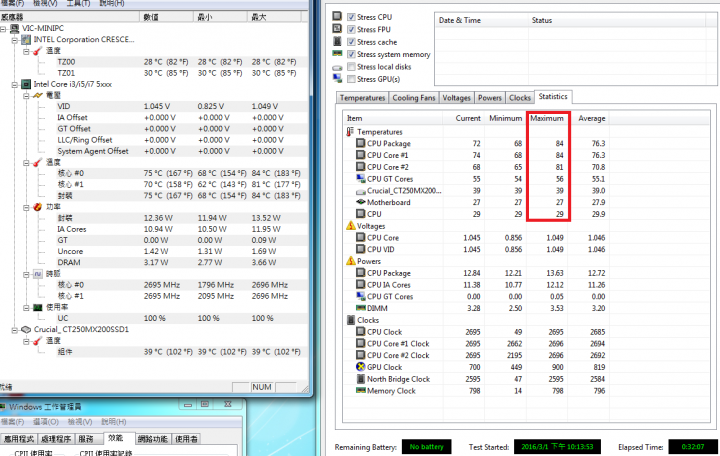

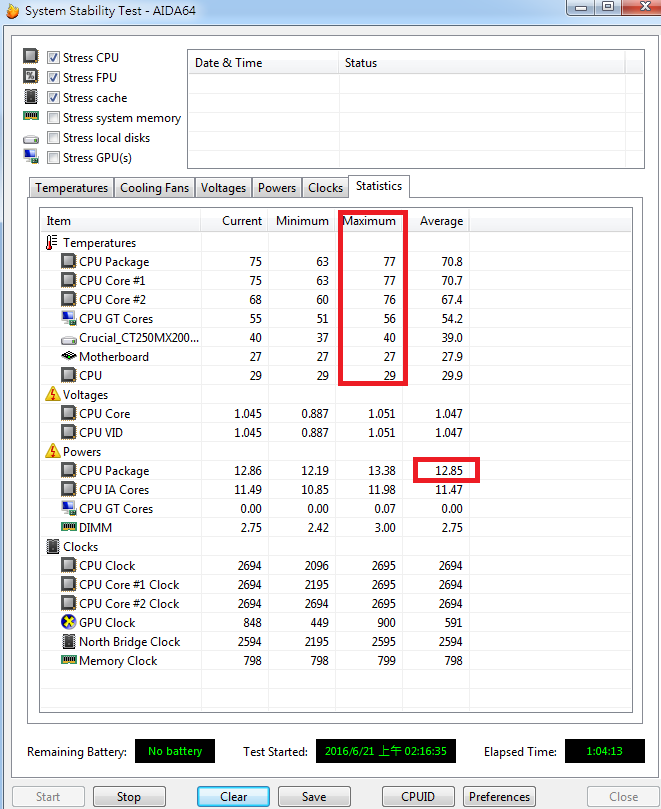

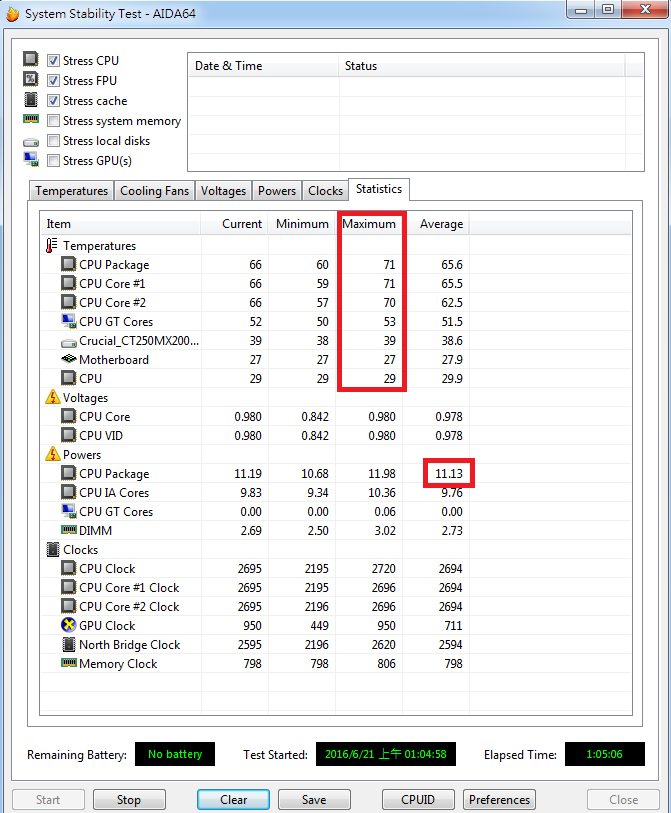

電壓預設值,ADIA燒機(CPU+FPU+cache),冷氣28度,1小時4分

電壓CPU-70 cache-100 GPU -90,ADIA燒機(CPU+FPU+cache),冷氣28度,1小時5分

可以看到,降壓後的燒機最高溫度,明顯降低了,77度降到71度,低了6度。

這也是降低電壓,降低功耗,所帶來最直接的影響。

再看看功耗表現,CPU Package average,12.85W降到11.13W,少了1.72W,降幅約14.4%,效果還不錯。

而溫度降低,也會讓耗電降低。同場加映一個對照組。

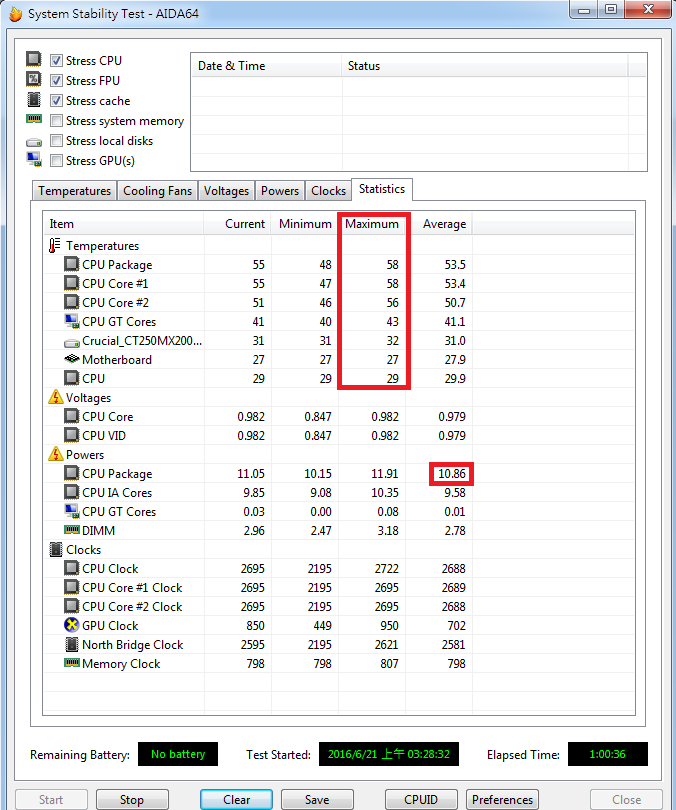

電壓CPU-70 cache-100 GPU -90,ADIA燒機(CPU+FPU+cache),冷氣28度,1小時5分,開風扇直吹距離約1.5米。

可見使用風扇直吹主動散熱,對溫度降溫效果顯著,71度降到58度,降了13度。

而溫度大幅下降後,可以看到CPU Package平均功耗從11.13W降到10.86W,降了0.27W的功耗。

以上是燒機的功耗比較,再來看看遊戲中的表現吧。

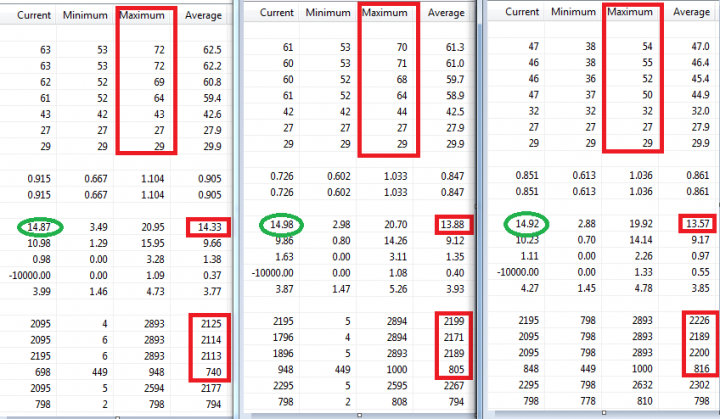

WOT,電壓預設值,冷氣28度,遊戲時間約一個多小時。

WOT,電壓CPU-70 cache-100 GPU -90,冷氣28度,遊戲時間約一個多小時。

WOT,電壓CPU-70 cache-100 GPU -90,冷氣28度,遊戲時間約一個多小時+風扇直吹。

怕數字太小,看不清楚,補個大圖

從左至右,分別為"無降壓","有降壓","有降壓+風扇"。

降壓後,CPU溫度約降1~2度(比預期少,由於15W限制造成,以下會提)。

使用風扇直吹,可再降16度。

功耗表現,降壓後,平均耗電降低約0.45W(比預期少,由於15W限制造成,以下會提)。

風扇直吹降溫,可以再進一步降低耗電。

這裡有個有趣的現象,在遊戲中會大量使用CPU+GPU的資源,但由於5350U是15W的CPU,所以(CPU+GPU)被限制在15W。

導致兩者都沒辦法穩定的全速運作,彼此不斷爭奪15W的資源。

特別留意遊戲中這兩者的時脈變化,都是忽高忽低,變來變去。

圖中綠圈,就是即時的總瓦數,幾乎都是維持在接近15W左右。

這也驗證了15W限制的說法。

右下角的紅框就是累計的平均數值,最上面是CPU平均時脈,最下面則是GPU平均時脈。

由於15W的限制,加上降壓後耗電較低,所以可以看到圖中,降壓後的CPU、GPU遊戲中平均時脈皆高於無降壓狀態。

也就是說~雖然降壓後,無法達到預期目標的低功耗、低溫。但可以讓遊戲更為順暢,FPS提高。

而同樣在15W的限制下,有風扇直吹的CPU、GPU平均頻率最高的。也就是遊戲性能體驗最好。

以上,總結一下降壓之後的好處,當CPU性能不需要到15W之前,可以明顯降低溫度、功耗。

當需求超過15W時,譬如遊戲中(CPU+GPU),這時可以獲得更高的運作時脈,更高的性能,更好的遊戲體驗。

補充最重要一點,超頻有風險,不鼓勵新手,請三思。

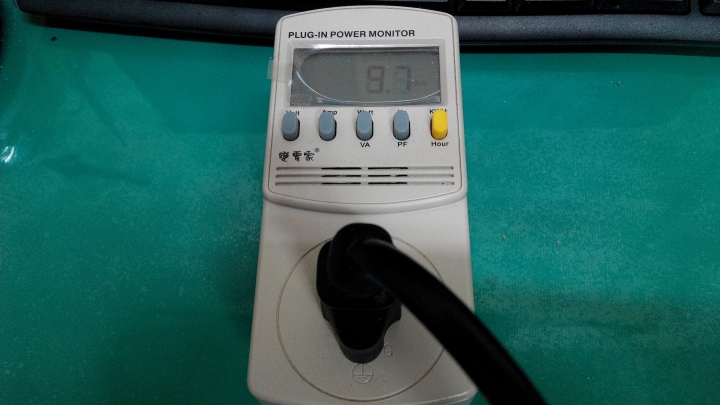

8.整機功耗測試

這邊開始要量測整機的耗電量,使用的儀器是"變電家" Power Monitor

主要用來量測目前通過此儀器的電流功耗,當然還有許多可量測的,有興趣自行爬文,這裡就不贅訴了。

"功耗是會浮動的,單拍一個瞬間畫面,感覺意義不大,不如以影片方式呈現,由各位看倌去感受跳動幅度。"

"以下影片由手機拍攝,畫質不好,手震,電風扇的背景噪音,請多包涵。"

首先來看看關機情況下所量測的的耗電量。30秒影片,功耗約在0.5~0.6 W之間跳動。

剛開機後,閒置一段時間,再拍攝閒置功耗。40秒影片,功耗約在4.X~8.X W之間跳動。

室溫33度,ADIA64燒機,20分鐘時數據刷新,30分鐘時開始準備拍攝,電壓為預設(可以看到畫面左上角那個監控軟體,offset電壓都是0)。

影片時間約1分鐘,功耗24.7W ~ 26.6W 之間跳動。最高溫達到83度。

室溫33度,ADIA64燒機,20分鐘時數據刷新,30分鐘時開始準備拍攝,電壓為CPU-70mv cache-100mv GPU-90mv

(可以看到畫面左上角那個監控軟體,offset判讀錯誤,但是不為0是真的)。

影片時間約1分鐘,功耗21.8W ~ 24.0W 之間跳動。最高溫達到78度(影片結尾)。

可將AIDA64燒機視為,日常使用較為繁重時的狀況,畢竟一般使用也不會出現連續極端負載。

經過降壓處理,在日常使用較高負載的情況下,整機耗電,可以省下2W以上的耗電量。而溫度大約低了5度。

再來就是一些朋友會比較關心的4K影片測試。

使用的來源是知名的美女吃烤鴨。

電壓預設值。功耗在14.5W~16.4W之間跳動。CPU使用率很低,約1X%。

電壓為CPU-70mv cache-100mv GPU-90mv。功耗在12.9W~15.6W之間跳動。CPU使用率很低,約1X%

這2種情況下,CPU都游刃有餘,使用率都在1X%左右。畫面流暢,可以跟的上片源30P的水準。

而CPU使用率1X%,整機功耗1X瓦的情況,差不多也是日常使用,最常出現的低負載狀況。

因此,這裡的4K影片播放功耗,大致也跟日常使用低負載狀況近似。

經過降壓處理,在4K影片播放、日常低負載使用,整機耗電,大約可以省下1W左右。

手上這台機器,幾個月使用觀察下來,其實也都是1X~2X瓦之間,如果僅是上上網、爬文,文書,差不多都在15瓦以內。

像我目前正在編輯這篇文章,轉頭一看,第一眼看到的是12.4瓦。

9.結論

正所謂魔鬼藏在細節裡,造成這款無風扇miniPC高溫狀況的元凶,就是原廠糟糕透頂的兩層導熱接面。

個人能力有限,僅能做表面DIY微鏡面拋光+置換好的散熱膏,其他的問題還是無法解決。

儘管如此,經由測試驗證,依然可以獲得溫度大幅的改善,大概可以降溫15度以上。

配合硬體電壓調教,可以降低耗電量,日常使用平均減少1~2瓦。

也可以減少溫度上升幅度,最高溫可降溫5度以上。

建議想買的朋友,盡量挑選15W的機種。

在不改散熱的情況下,應該是可以負荷。

日常使用也就1X~2XW區間,打遊戲也就30W,很省電。

28W款式太過熱情,高負載下會有溫度牆的問題,強制降頻,更糟糕,這裡暫且不提。

除非有特殊使用或需求,不然不建議。

低溫有助於減少耗電,減緩電子元件老化,增加穩定性。

手上有此款機器,有高溫困擾的,不仿試著動手看看,哪怕只換散熱膏也會有幫助。

還有一點,風冷很強大,在高負載、打game時,可以考慮開個風扇吹,有助於微幅提高性能。