最初這個方法是三年前,在需要規畫實驗室環境時,提出但並不被接受的方式,

理由是因為可靠度並未被承認,所以一直只能等到現在,我才敢拿出來聊聊了,

原則上只要不是人為或本身硬體的故障影響,或是本身在評估規劃時有錯誤的話,

那麼都應該要跟我是有相同的使用結論。

另外也順便要解釋一下,過去為何認定DRAM DISK技術,對於儲存媒體應用會是弊大於害,

或者是針對某些用途時,所給出的一些建議,背後的根本原因。

畢竟反對都是要有所依據的,但真話真的沒有幾個人能接受,所以只好換個說法解釋了。

(任何電腦或網路設備的選擇,都是需要精心規劃與計算的,但多數人都是在請鬼抓藥單,畢竟商人永遠不會誠你不欺! 他們唯一能對你保證的,就是他肯定有騙你才是真話)

首先要先聊到的部分是磁碟效能這塊,因為這基礎部分,真的是有太多人沒搞懂了。

但如果沒有先有一定程度的瞭解,那麼看完會依然是一頭霧水,不會明白方法該如何使用。

SSD產品之所以會有高速表現的原因為何?

關於效能表現這點,很多人都會以為是SSD速度更高的原因導致,

但是實際上除了極速稍高一點外,就完全是跟傳輸所跑的分數,連根毛的關係都沒有了,

,因為所謂的檔案傳輸,是透過三個因素才產生出來的。

,因為所謂的檔案傳輸,是透過三個因素才產生出來的。第一是大小的部分,第二是數據傳輸方式,第三則是花費時間的反應時間部分

而上面這三個因素,又都受到反應時間這部分的影響,所以效能並不是去看數字大小,而是應該看最短時間內哪個完成的次數最多。

效能是由密集檔案傳輸才做到的,指令只需要少許頻寬而已,但出了硬碟本身就是要看連接端口之間,可用頻寬實際有多少了。

接著是檔案大小這部分,這個就簡單很多,如果你一次只能搬運一塊石頭,那會是重的搬比較快?還是輕的搬運比較快呢? 說穿就是小檔案傳輸需時較短,所以IO的次數就會多,不過關係並非正比,畢竟還有第三點影響的部分,也就是資料長度或方式差異,

如果想成停車場出入口,因為排隊使得一次只能通過一輛,那麼在固定時間限制下,通行總數就是有限制的,這就是4K測試為何永遠那麼小的原因,不過只要是SSD產品,反應快這好處照常是會跟HDD有很大的不同而數據大小這部分,也唯獨會在檔案太過於小情況,才有反效果的出現,因為太小的檔案會導致效率沒有辦法完全發揮,因為要執行更多次,才能把資料給傳輸完成,但是卻並不會因此讓總傳輸量有提升,想像如果4K的檔案,拆成1K去傳遞時,因為需要執行四次,所以自然不見得就比只做一次的效率來得高。

各種FW架構的不同,就會使得數據傳輸的方式有所不同,最明顯就是SandForce晶片了,其實所說的壓縮功能,指的就是利用演算方式去將數值做排列規劃,有點像是磁碟重組味道,但是實際上又複雜了許多,總之就是將資料整理好做排列,最後將位置紀錄下來等著存取用。

總之執行各種測試條件時,需要先理解這三點的條件為何,是最大IO量呢?還是固定時間傳送固定數量?但只要靠三點的任意兩點條件,就能推算出第三點答案出來。

提升IO效能最大的好處,就在於順暢度的這個部分,像是遊戲中常見的短暫延遲,很多時候是被數據拖延的,如果一個網站首頁,就必須等著200MB資料讀取完成才能看,那結果可以想見,不但等待時間會過長,可以同時瀏覽的人數也因此變得更少,存取需時短才是SSD加快遊戲真正原因,而利用網路方式,因為本身就是靠封包方式去傳輸,所以相同頻寬條件下,可供數倍的使用者去存取,只要不存在連接端口的頻寬問題,我是真的不懂,還能夠有什麼是快過磁碟內部的傳輸速度了。

在密集的資料情況下,可讓每一筆資料等待時間更短,能利用的技術方面又變得更多,

自然就可以讓流暢度大大的提升,所以利用NAS當成遊戲儲存用,

無論是硬體支出和整體使用率方面,都絕對是利大於弊的應用方式,

真的別再有一些認為玩過好一點硬體的網友,跳出來認為這是錯誤的了,

因為所有結論都是經過實際驗證跟規劃的,不是單純講講猜想,遊戲是有真的能夠免安裝的。

那些高階產品部分,我在Server原廠服務的時候,大概也不會玩的比各位還更少,

真的請不要覺得貼出好硬體,就表示你有比較厲害,因為真的不可能嚇的了誰的。

而且DiskMark是記錄最高結果的軟體,並不適用在判斷過程傳輸快慢。

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=490&t=4549383&p=4#57889485

下面連結的這位老兄,因為只用一個連接端做多操作,所以使得數據結果根本沒有意義,但是給他建議了又不肯接受,同樣是以為自己硬體等級夠高,就證明自己技術很好。但要是什麼都往一台主機上面塞,效能還會表現好的話,那資料庫何必用數千台電腦去架構?

主機與裝置間靠指令往返,是主機依靠驅動程式,再去對硬體進行命令傳遞,那麼這樣的的執行方式,真的除了改變這種條件方法外,都一次就只能對一個目標進行而已,這例子正好也是說明了,技術觀念跟使用的硬體等級部分,很可能完全是結果相反的一個例子。

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=490&t=4463808&p=1

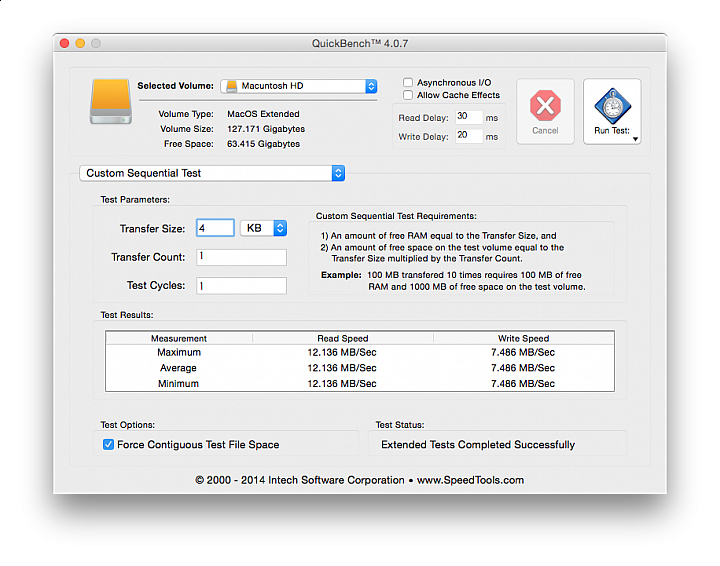

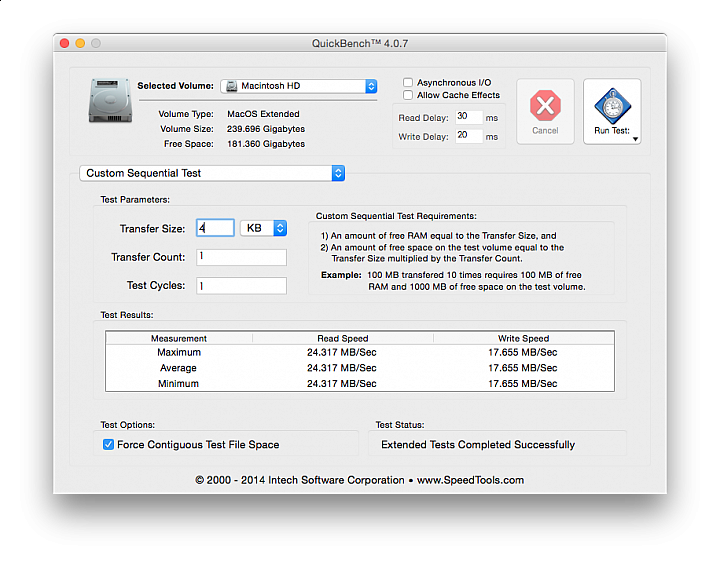

如果想要模擬真實情況,會需要依環境裡的操作方式,傳輸的IO做了紀錄,再藉此內容對讀寫比例, 還有檔案大小或長度的設定,去調整或設定腳本,最後照評估的最大需求效能,做連接設定,所以我只是家用需求的話,就只是設為下面的條件而已,如果僅僅是要數字好看的話,其實真的會很容易,但是真的沒有實際意義倒不如不做。

系統檔案部分,實際是透過遠端網路連接,利用ISCSI開機後,才有了變更的測試環境

每一顆SSD都因為是由Flash為主而組成,所以會因為顆粒規格,或是因為反應時間,可傳輸的CE數量,或是最多人熟知的良率影響,讓許多因素而有差異。大家一定都有跑過磁碟無分割的情況吧,是不是這個狀態跑出來的速度,都能比原本分割狀態時又快了很多呢?

只要數據是需要被記錄後做保存,那就一定是會受到FW內容而影響,但是無論怎麼去對資料做出任何異動,基本上可傳輸的總頻寬都是不會有變化的,所以要說SSD效能好或是壞,那不如說是比較原料誰用得更好才是重點。但是說穿了都是靠內部做數據變更動作的意思,大家所知道的MLC效能傳輸結果,其實都是因為這部分而產生的,這是它與SLC所不一樣的部分,因為不是一次就處理好,這也是為什麼說SSD其實都只有SATA2速度的原因了,因為事實上確實就是如此。

SLC的好處,並不是靠技術就能追上的,因為都與MLC用了同樣原理的技術,所以照MLC那套說法來看SLC產品的話,QD讓SLC等同有了破千MB/s的真實效能了,所以SLC不是MLC和TLC能有機會相同並論的,因為先天的反應速度與data存取吞吐量,都會依舊是技術改變不了的結果。

另外要說到一個90%的人都誤解的部分,就是測試軟體中,標示為QD的這個部分,其實比較像區網與外網兩者的不同,大家常說的傳輸速度單位,也並非與對外部線路相同,就好似很多人把QD這部份,也以為是SSD對外傳輸效能,所以也就只管它的數字大小,卻忘了還要看反應時間這個最大重點了。

而這次要說的NAS靈活運用的變種方式,就是使用內部傳輸的高效能,才進而達成的一種概念,好處是非常適合專業研發或是Debug來運用,目前為止除了硬體實體的限制外,大概系統,網路甚至軟體部分一些Err,90%都能靠這方式,模擬跟找出錯誤原因,所以有興趣的人可以參考看看,即使比新的方法落後許多,但是應該也夠一般人用了。

影片中使用的硬碟皆為傳統硬碟,並沒有SSD和其他加速軟體的使用,如果這影片能一眼明白的朋友,我想您應該已經具備相當高的專業度了,但如果是只覺得不過就是虛擬機的使用,那麼希望在急著想要打我臉之前,先找儲存媒體這行業的高手,瞭解一下這樣做的目的,再做出決定吧,因為01上想打的人實在太多了,能實現的卻又少之又少,也因為真的沒有那麼多時間,老是要說明基礎本原理,或者怎麼透過簡單變化方法,才能獲得最佳結果與有效數據資料,實在是沒有意義行為,因為那不是使用者需要會,或是有興趣本來就該懂的條件,所以並非該講的內容部分了。

關於NAS和Server這類專用硬碟的產品,我個人會認為必須能盡可能做到類似結果,

既不能因為IO資料的處理,使得主機佔用過高使用率,不然肯定對外端口的回應這部分,會變得其差無比,所以如果在規劃些設備給高負载主機時,在等待延遲的部分,也都必須要移轉負擔到其他產品上面,都不做分流就會像是被攻擊,光靠正常傳輸的數據,也導致了主機的癱瘓下場。

此外還不能夠因為內部的數據量,影響了主機的其他運作效能,像是如果買高階電腦,還不懂規劃這部分重要性,那世上處理器能負荷肯定剩下不多了,因為電腦的效能好壞,完全是在考驗規劃者的真正功力,並不是所謂口袋深淺,就能夠有直接影響,只要真的懂技術的人,當然根本不該有高價=高效能這樣觀念存在才對。

所以奉勸那一些認為必須買最頂級處理器的人,真的該好好思考自己盲點之處了。

如果效能都要高階才有所謂XX專用,就根本成為是換湯不換藥的騙人產品罷了。

要是針對家用NAS的產品,更必須去考量到 1Gb線路的使用率這些部分,全速快並沒有意義。

必須做傳輸的數據,自然盡可能越不影響會越好,這是對最近新的NAS硬碟,一點看法與建議,

這部分也很歡迎各位指教,或是提出其他不同的觀點,想了解大家對網路儲存的其他不同觀點。

如果內容有說法讓你感覺什麼不滿,那抱歉了,因為我只實事求是,不是發表能讓人滿意的政見)